臨床のための脳と神経の解剖学

COI開示このレビューの筆者およびその関係者は、ここで紹介された書籍の訳者・監訳者としての対価を受けています。

COIが発生する前に原著をレビューしていたので、それも参照されたい。ここではそれに沿って日本語版を紹介する。

臨床神経解剖学の厚すぎないテキスト。臨床に役立つ知識にフォーカスし、自分で診療に役立てられるように書かれている。

- 神経系のいろいろな病態の原因部位がどこか自分で推論できるような、基本的な形態学

- 神経系の正常な働きや異常な状態を理解できるような、基礎的な生理学

- 医療関係の学生や臨床家に向けて、これらを簡明に説明する

ハードコアな神経科学・神経解剖学とは方向が違う。例えば、錐体路の概念を真っ向否定するようなことはない。いまも臨床で役立っているからだろう。四肢末梢の筋は皮質、体幹や近位の筋は脳幹からの影響が大きいといった、神経支配の棲み分けは、きちんと説明される。錐体路損傷からの機能回復の理解に有用な知識だからだ。

第3版序文

本書の簡明さは、各章のサブタイトルからすでに明らかだ。たとえば、錐体路系の章には「痙性麻痺」とサブタイトルが付いていて、何を学び取ればよいか、臨床に行ってからどう役立つかが一言で示されている。

各章のタイトルの後には、代表的な症例が呈示される。こういう患者で何がどうなっているか、先を読めば分かるよ、といわけだ。例えば、錐体路の章ならこうだ:

高血圧の60歳の男性。突然頭痛に襲われ、身体の右側の痙性片麻痺を来した。右足に伸展性足底反応がみられ、右上下肢に腱反射亢進と受動的に動かしたときの抵抗増加が認められる。さらに右顔面下部の筋の動きが悪い。

つづく説明文は直截でわかりやすい。

錐体路:痙性麻痺

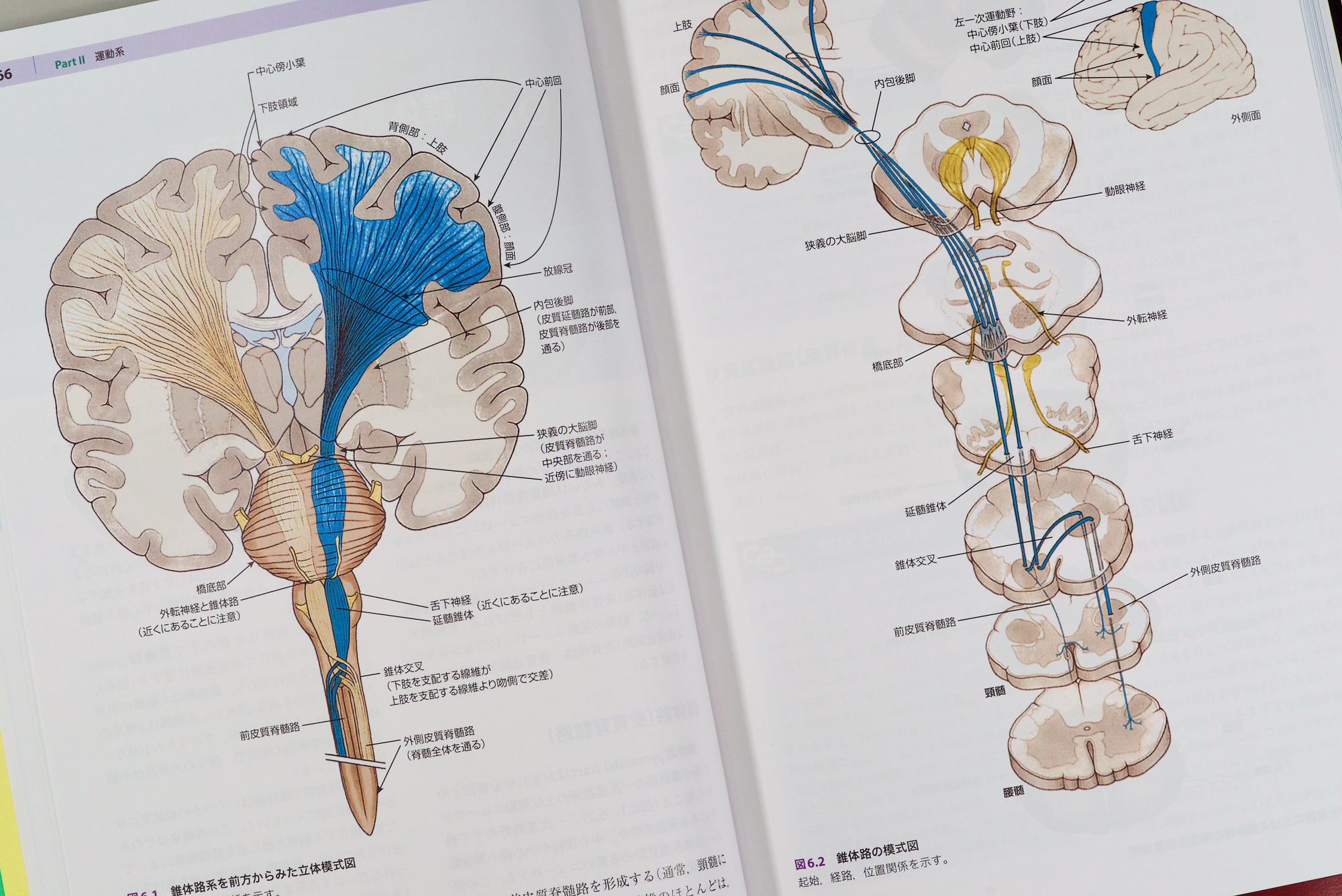

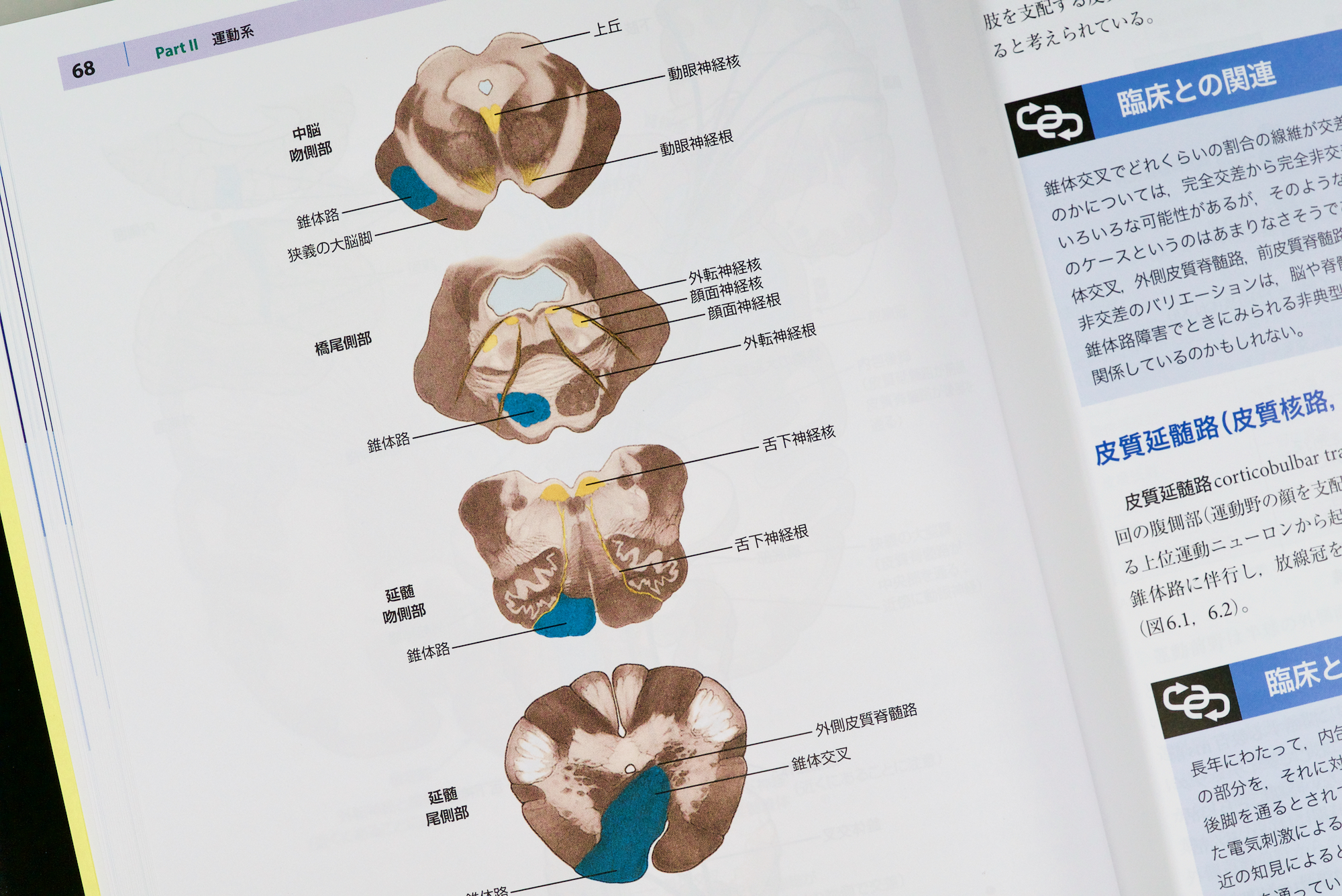

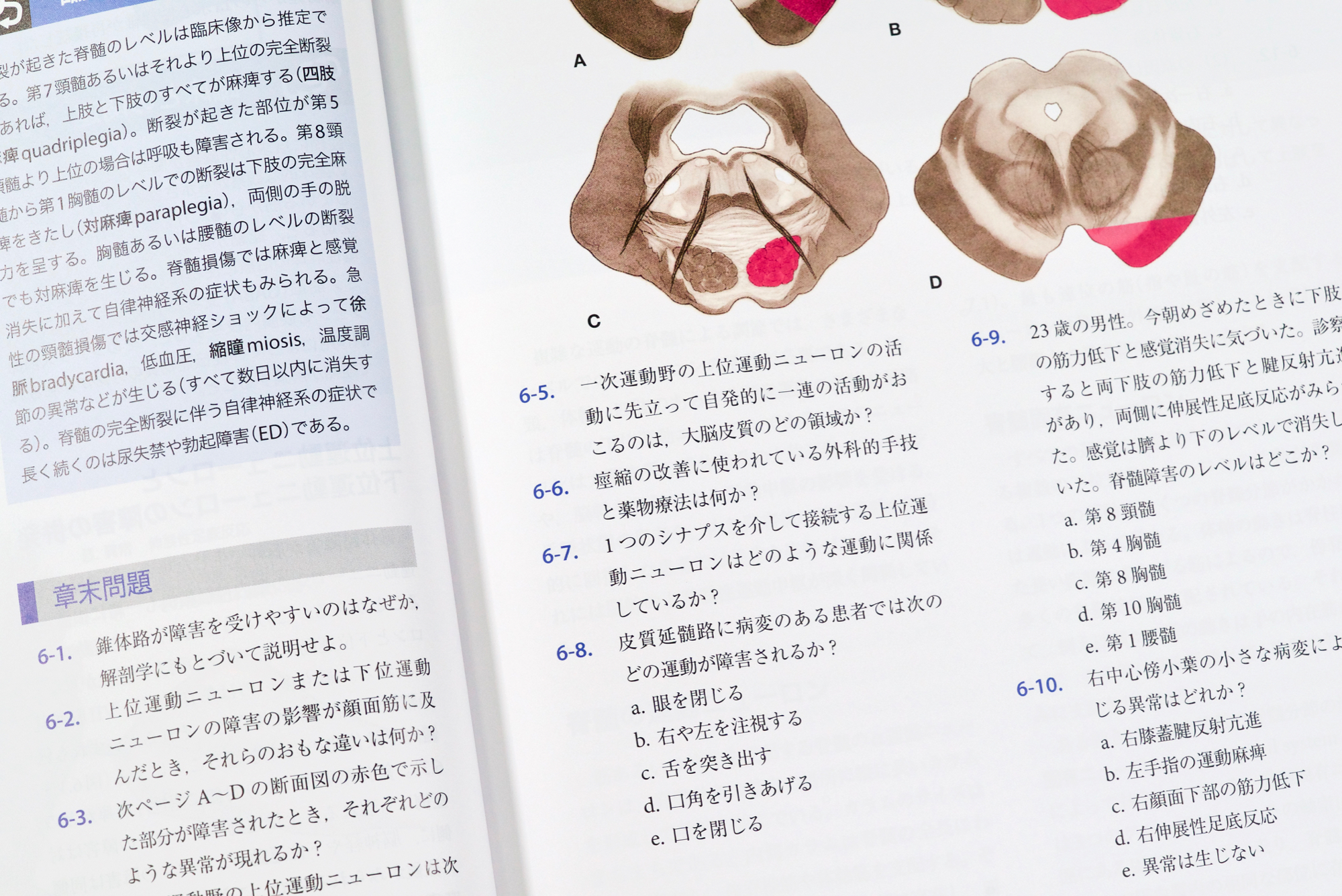

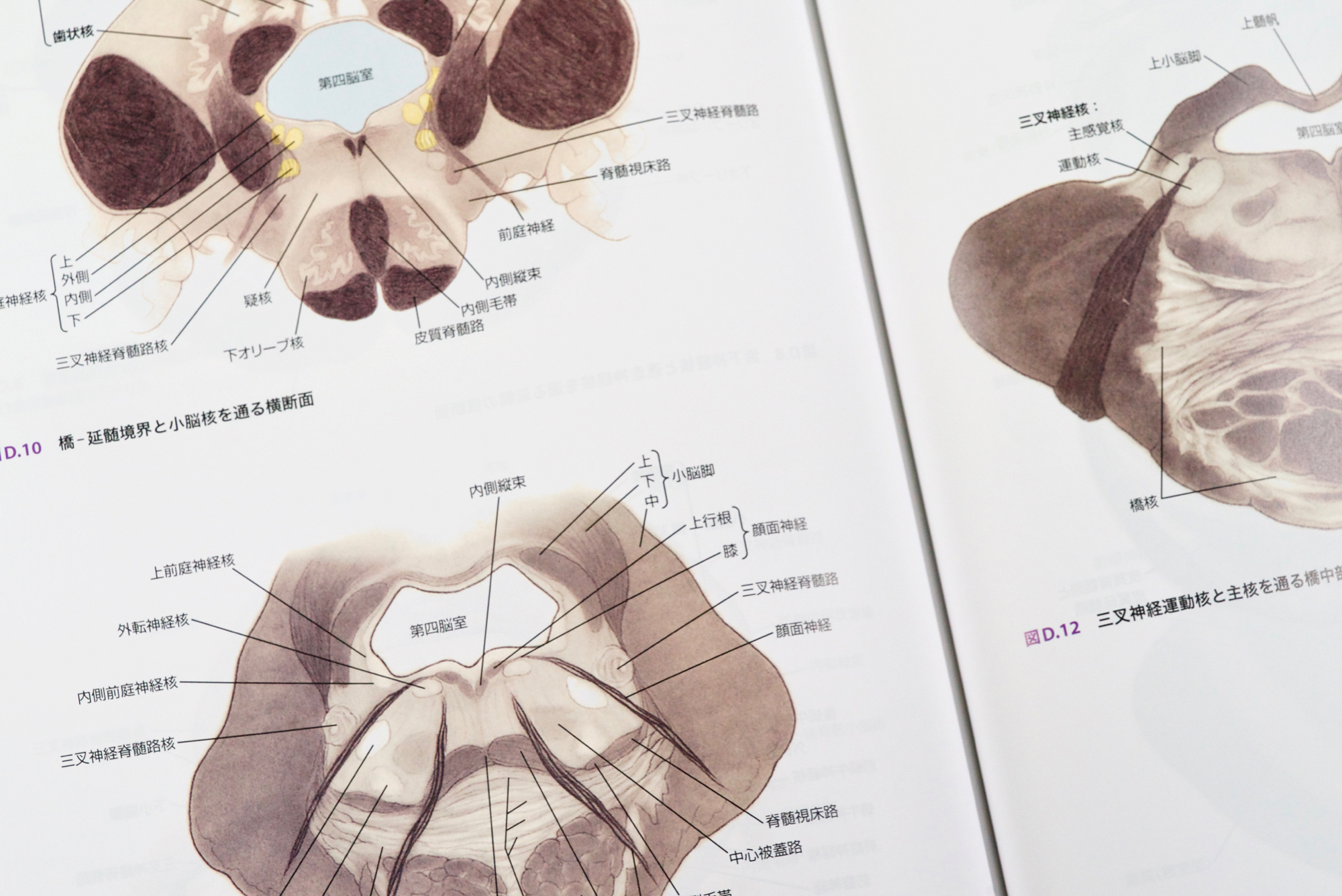

脳の外観写真、スライスの写真、MRIが少しあるが、大部分の図は手描きのイラスト。各章のテーマになっている構造を複数の図で表現することが多い。錐体路なら、全体の立体図で部位やボリュームが概略わかる。スライスを線でつないだ図で伝導路と周囲との位置関係が分かり、最後に髄鞘染色のスケッチ上に現れた伝導路が塗り分けられる。

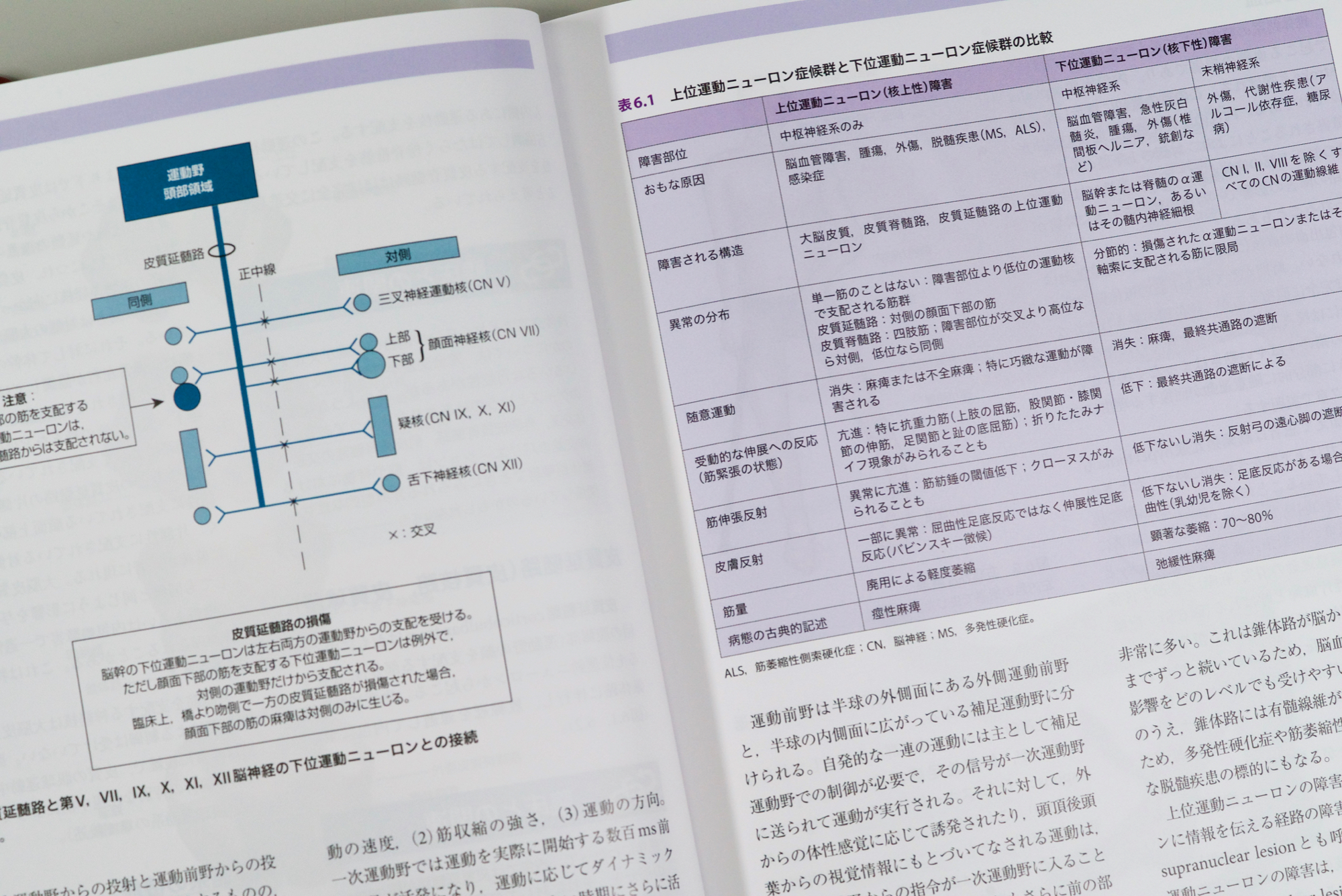

簡単なダイアグラムやまとめの表もある。

錐体路の立体図と、断面に線で示したダイアグラム

断面に色づけた錐体路

皮質延髄路の簡単なダイアグラムと、上位・下位運動ニューロン症候群の鑑別表

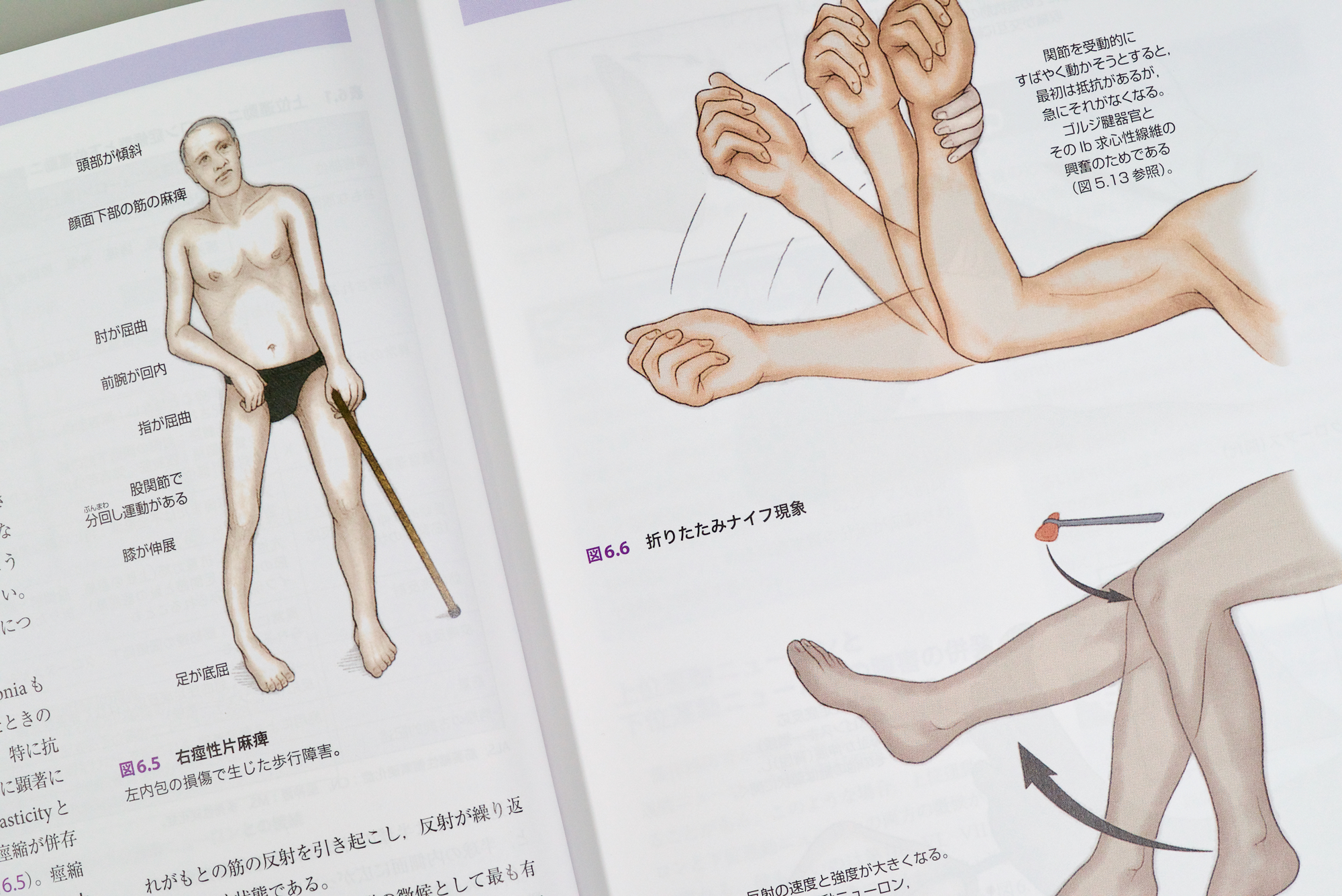

主要な症候や診察のしかたもイラストで示される。イラストの方が特徴を強調できるし、プライバシーの問題を避けられるので顔面や体表の症候も表現できる。

臨床症状をイラストで

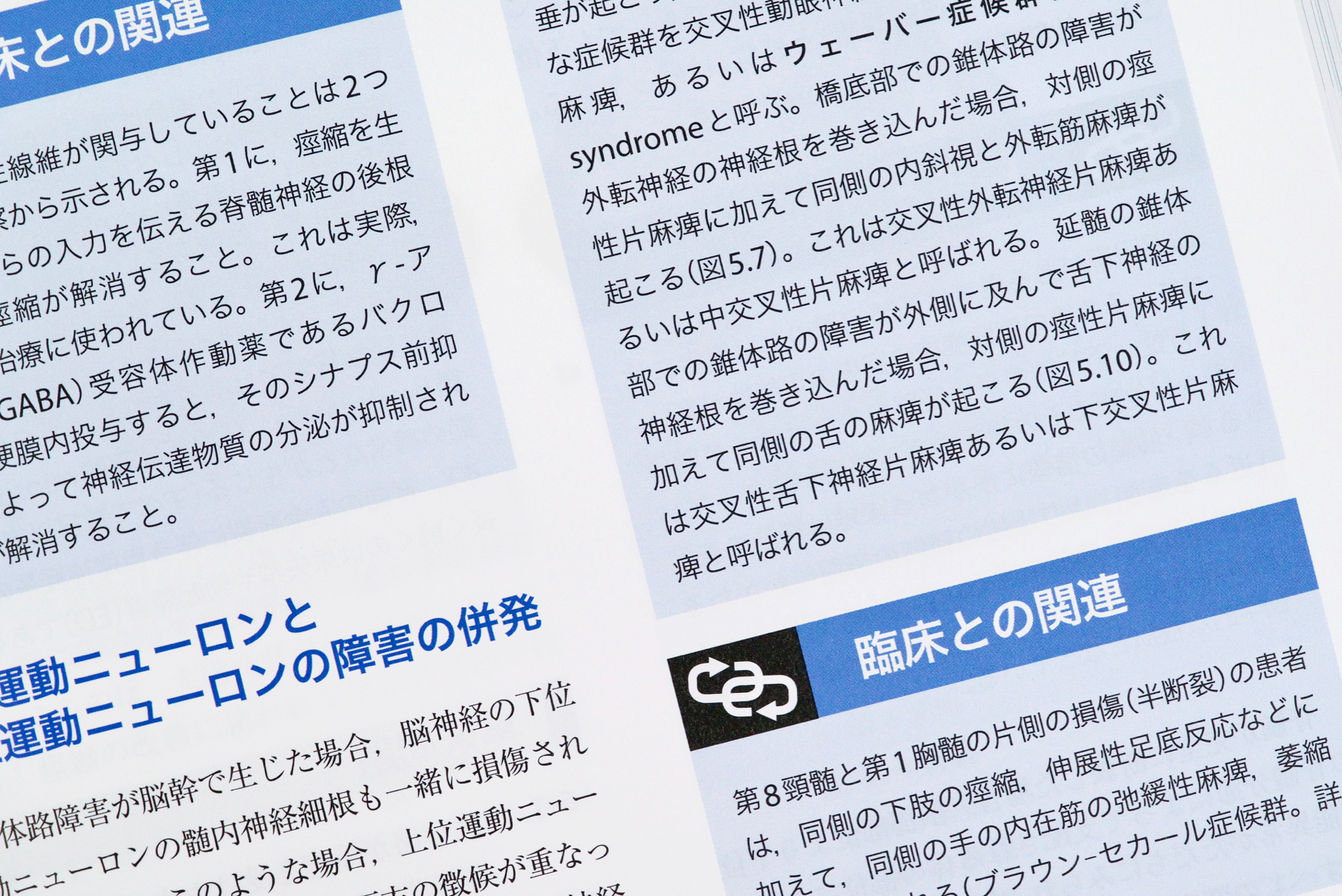

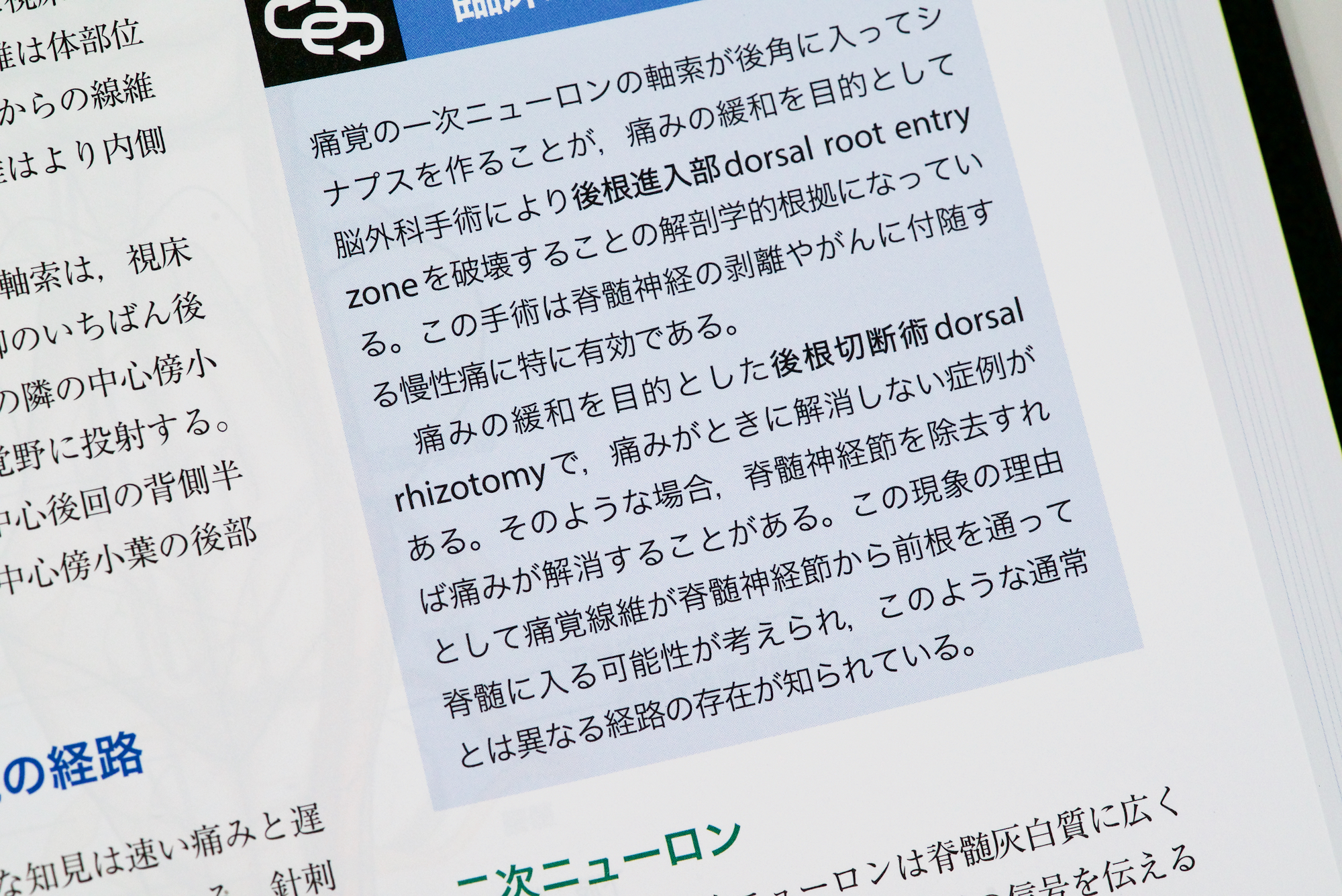

「臨床との関連」という囲み記事で、臨床で覚えておきたいポイントがまとめられる。臨床との関わりを知れるだけでなく、解剖自体も印象的に記憶される。たとえば、ウエーバー症候群を学びながら、錐体路と外転神経の経路との位置関係を意義づけられる。

臨床との関連

章末にはUSMLEに似せた練習問題があり、学んだ知識の確認になる。

USMLEに似せた章末問題

臨床上の問題を理解するための要点は、学術的には見過ごされがちなことでも言及されることが多い。たとえば、ベル=マジャンディの法則の例外についても記載がある。

上行路の章から終末医療での脊髄前側索切離術:前根から脊髄に入る痛覚線維の存在に言及

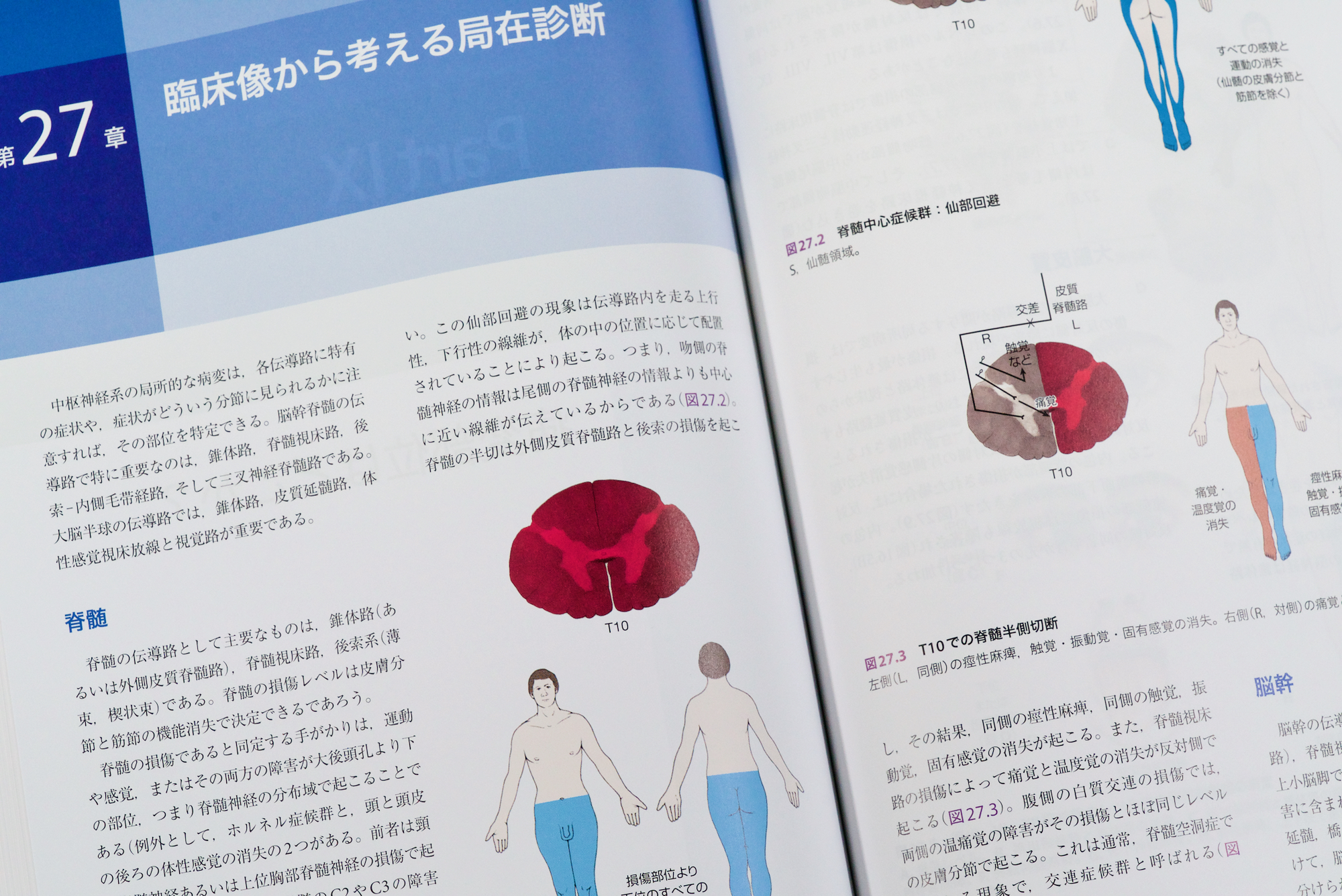

最後の章は本書のまとめとして、局在診断。画像診断が発達した現代でも、局在診断の知識と技量は重要だ。

局在診断のまとめ

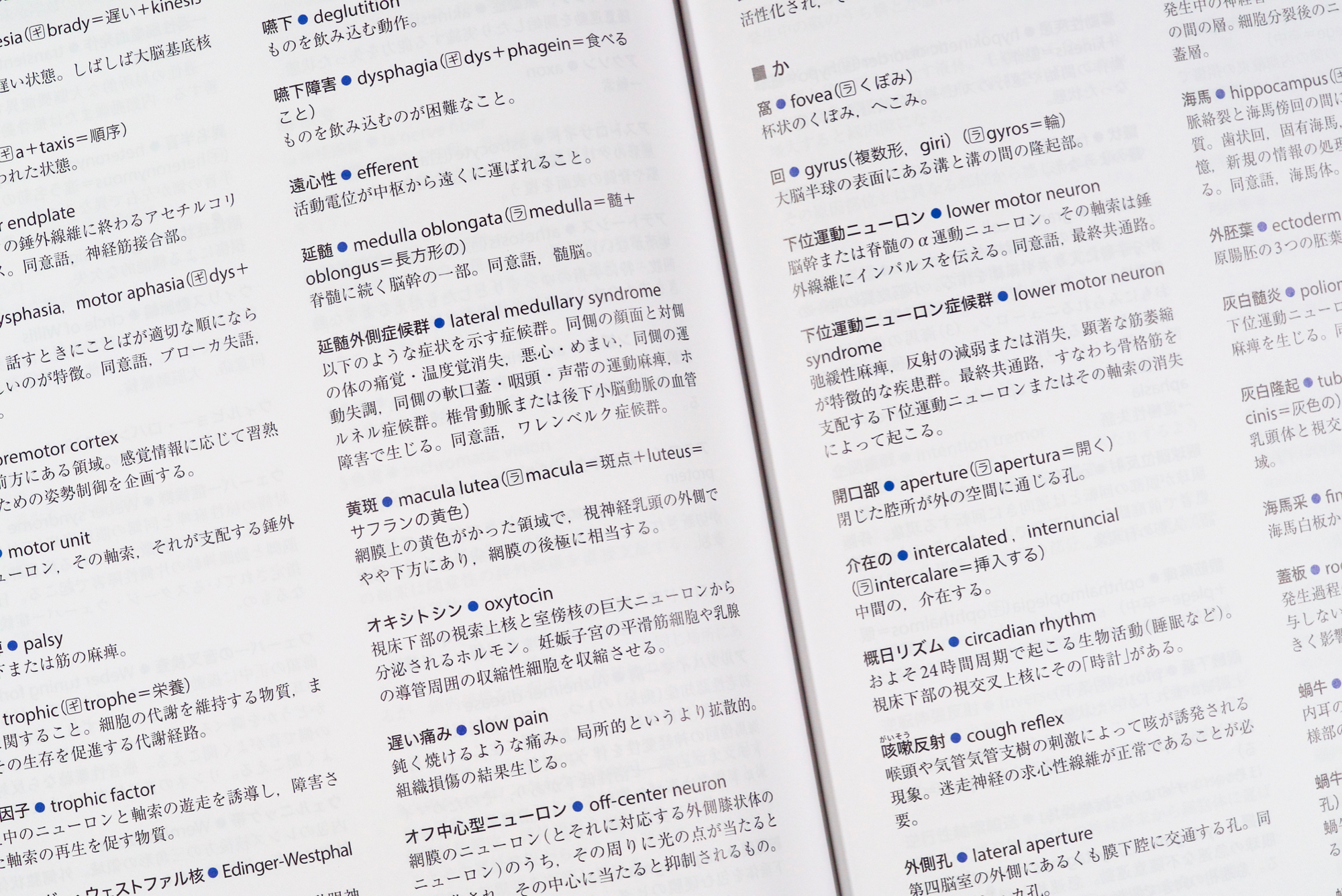

巻末には用語集と断面解剖アトラスがある。

用語集

断面解剖アトラス

図がCGで、もっとスッキリ精細な描写だったら、とか、医療画像もあって、写真を読めるようにもなってたらなど、希望したいところはあるが、本書のスペクトルを考えると、これでいいとも思われる。より多くの症例にあたって臨床診断の練習を積みたくなったら、ブルーメンフェルトを読もう。神経科学自体に興味を引かれたなら、カンデル。ヒトの脳の詳細な解剖図が必要ならNolte(電子版附属の冊子体がオススメ)。