神経科学者と学ぶ深層学習超入門

ケニー・ロバーツは、アメリカ合衆国のモーターサイクル・レーシングライダー。ロードレース世界選手権500ccクラスで3年連続(1978~1980)チャンピオンを獲得するなど輝かしい戦歴を誇り、キング・ケニーの通り名で呼ばれた。ヤマハのラダーストライプに彩られたバイクを華麗なハングオフで操った。

1983年限りで引退したが、1985年鈴鹿8時間耐久ロードレース(8耐)に平忠彦と組んで参加した。スタートに手間取り最後尾付近になったが、その後3位以下を周回遅れにする激走(下の動画)で1位独走した。

しかし平が最後に交代し走行中、マシントラブルでゴール目前にしてリタイア。その平によるケニー評:

ケニーより2秒も(ラップタイムが)遅かったのにケニーの方がタイヤの減りが少なかった。非常に丁寧なアクセルワークをすると改めて感じた – 平忠彦

ケニー・ロバーツはメカニクスにも詳しく、マシンの状態の微妙な変化を言語化してメカニックに的確に伝えることに長けていたといわれる。マシンへの理解が、負荷を下げながらスピードを得ることにつながったのだろう。

なんのはなしかって? AI(深層学習)を使うのにプロンプトがどうとかいうテキストがたくさんあるけど、プロとして使うなら仕組みもわかっておいたほうがいいよねっていう。

どうやら3時間でわかるらしい。8耐より短いじゃないか。ほんとか?

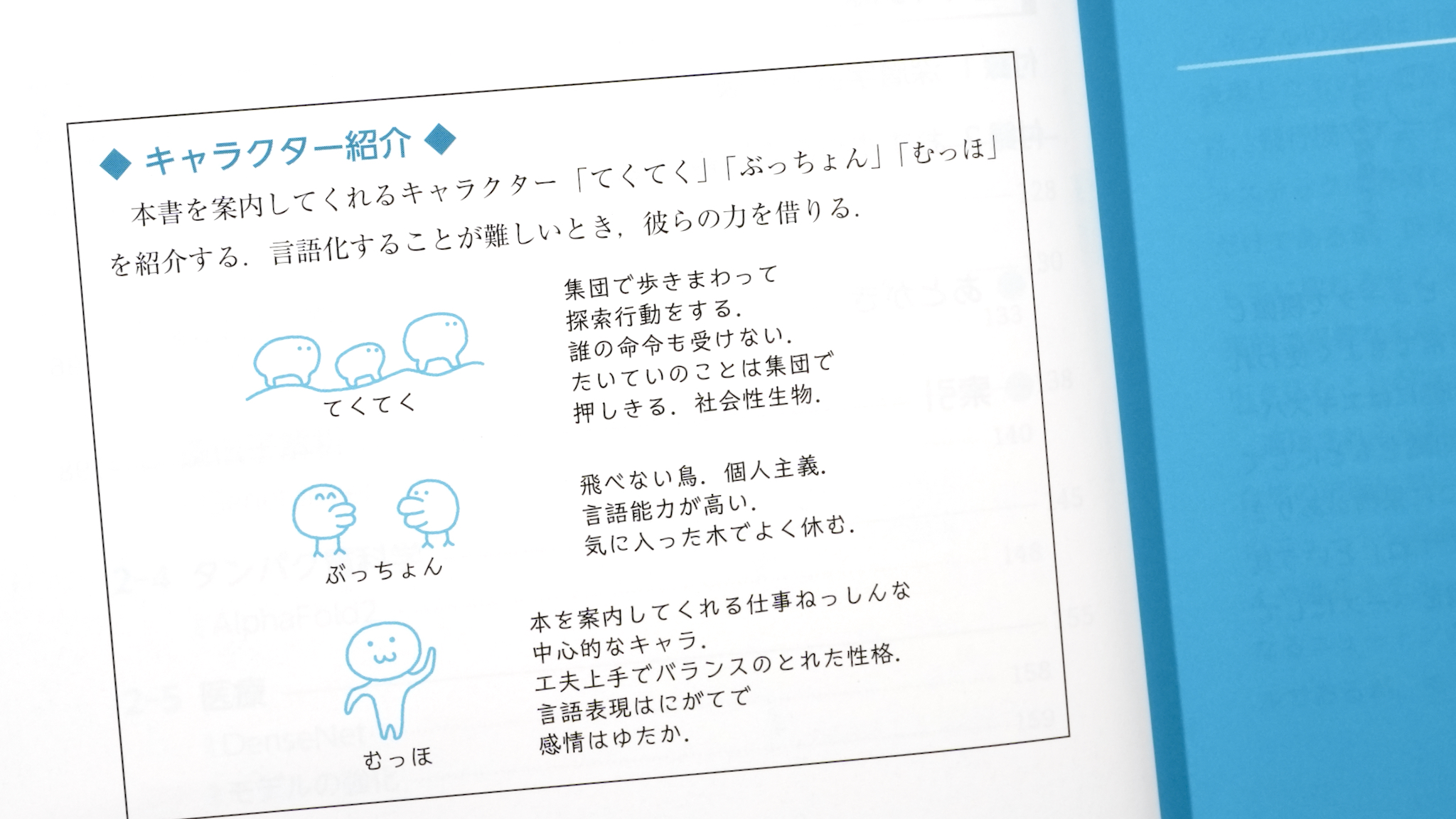

筆者は神経科学者。ページのいろいろなところにいる「たまごっち」の幼生みたいなのは、筆者画。

本書は前後二部構成になっている。

前半はAIのしくみ。早速読んでみよう。

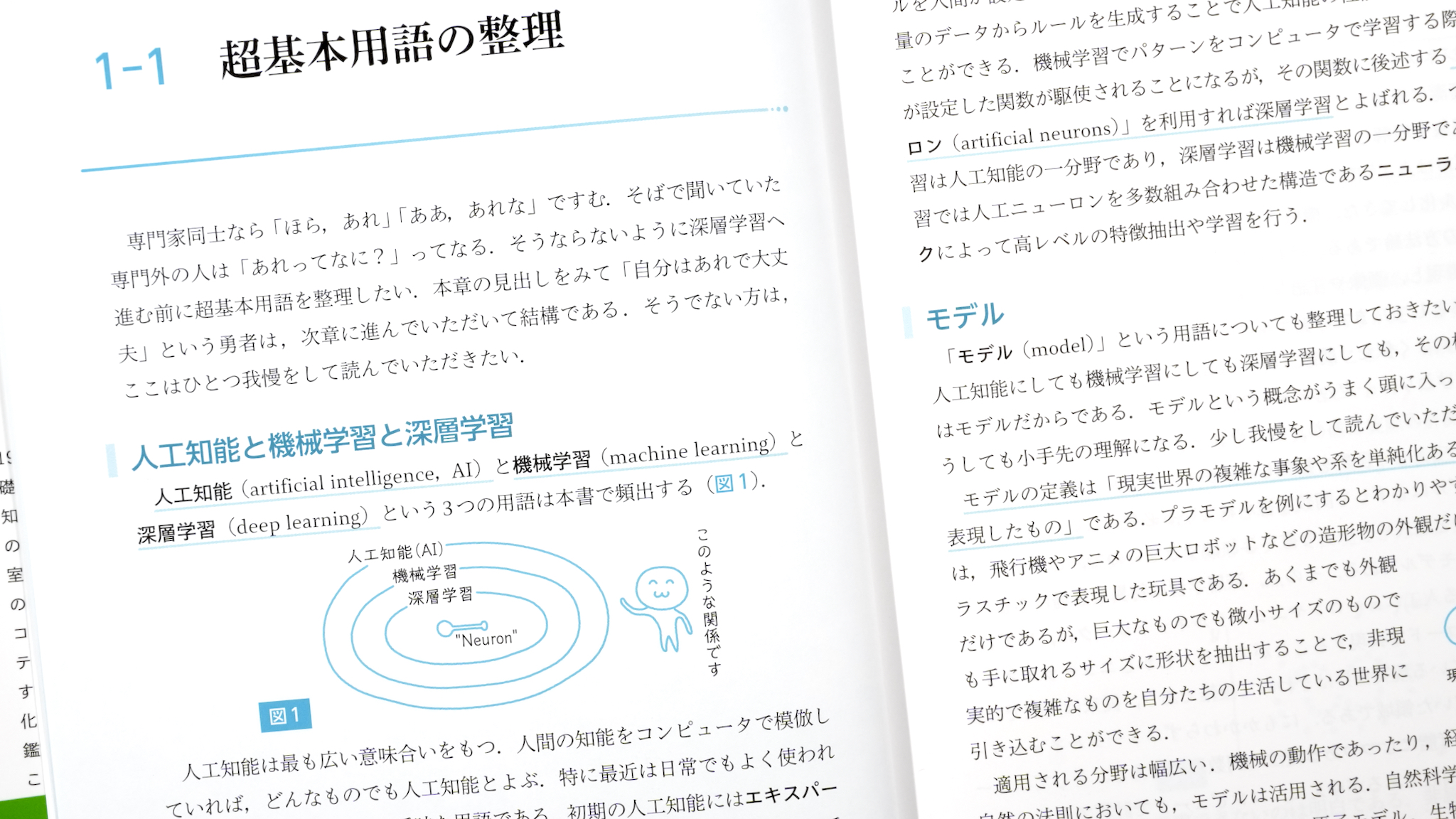

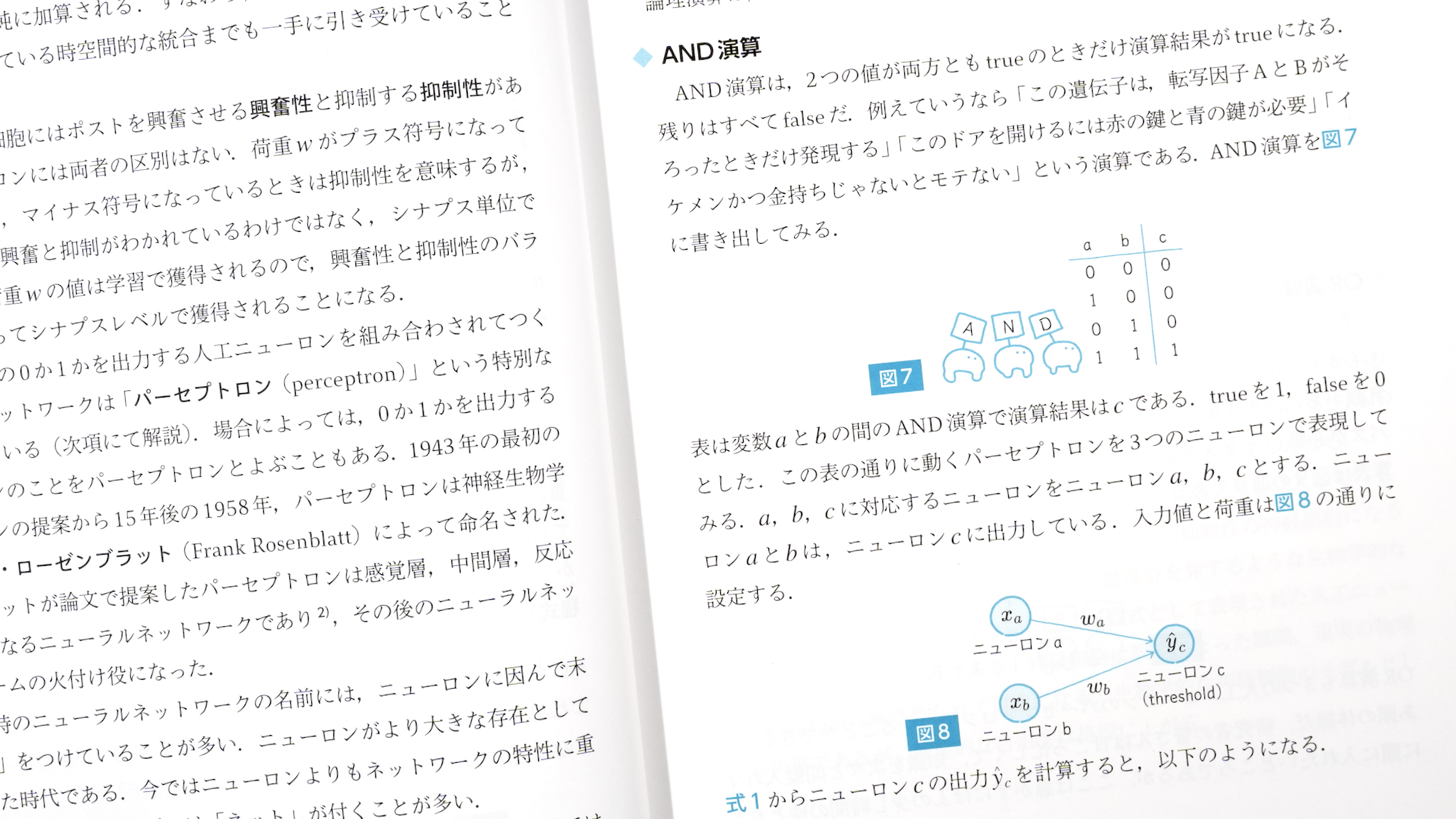

なるほどなるほど、人工知能とか機械学習とか深層学習とかおんなじもんかとおもってたけど、階層構造なんだな。モデルというのはそういうことなんだな。コンピュータ上に仮想的につくられた「人工ニューロン」とはずいぶん実物を単純化してるんだな、と、まあそんな感じで読み進める。ところどころ、例のキャラがいる。

………VAEあたりまできて困惑した。3時間では難しかった。あとはフィーリングで。スマソ

評者は道半ばで困ってしまったが、難しい箇所には確かに「ちゃんと理解するには勇者の心構えが必要だ」と書いてある。筆者自身によるイラストとダイアグラムと概念図でもって、なんとなくでも理解できる。数式をやっつける勇者でなくてもスライムに襲われたりはないので、通過だけしておこう。

読み疲れてくるころに雑談がある。裏話とかだ。

さて筆者は、前半の技術解説だけで十分と考えていたらしい。

読者はいったん原理を理解したら、その応用のアイディアがおのずと泉のように湧いてくるだろう、だからあとは冗長であると。

しかし編集者は、読者にみかたしていた。だとしても時間が掛かりすぎるでしょうと。担当さん、グッジョブ!

実際、原理がわかったとして、そこから例えば分子構造を予測できるようになるまでいけるかというと、そんなアホな話はない。原理的には可能としても、その頃にはAlphaFoldのバージョンが35くらいになっているだろう(現在は3)。

ケニー・ロバーツだって、自分でバイクを開発してたわけではない。それはヤマハ発動機のエンジニアがやっていた。

そういうわけで、後半はAIの実装例。前半で解説されたどういう技術がどんな用途に、どんな風に使われて実装されているのかがわかる。画像解析や、相互作用の予測など、グンマーでも使われているので、仕組みを理解しておきたいところだ。

たとえば、リサーチクエスチョンが何かあって、そのソリューションになりそうなAIをみつけたとして、それを使って解を得られるかどうかは、その実装や仕様から判断しないといけない。投資したあとになって、原理的にそれは適応外だったねとなったら困る。フィーリングでわかった気になっただけでは足らなそうと思ったら、第1部に戻ったらいい。

いくつかみてみよう。

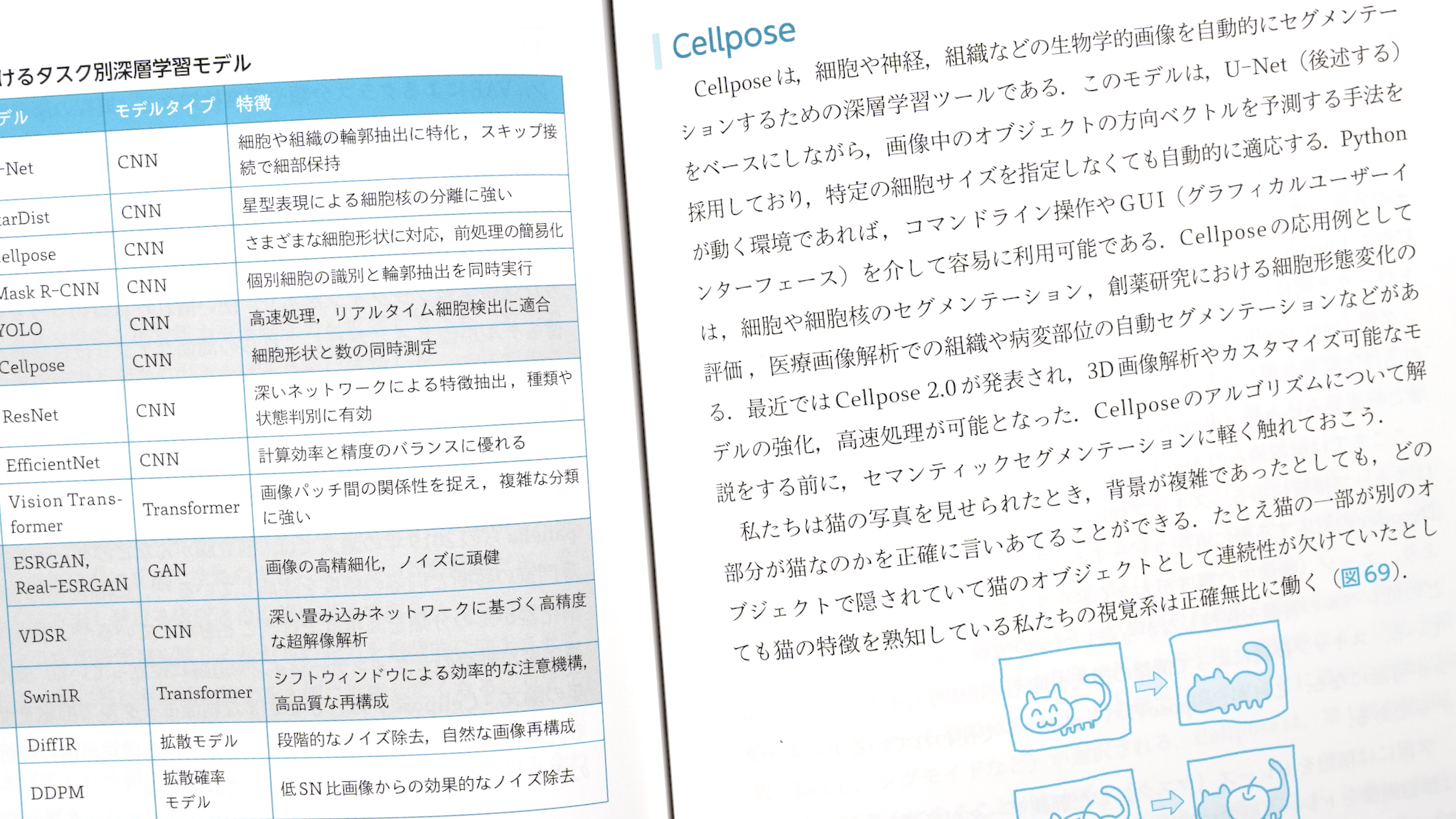

まず画像解析。AI以前は手作業でポチポチやっていた(まあ、いまでもやっているけど)セグメンテーションを自動化するシステム。たくさんあるが、代表的なのが仕組みとともに概説されている。何ができるかなどの表があって、選択の助けになっている。

行動の解析も、ビデオをひたすら試聴しないといけないので、真っ先にAIに任せたい作業だ。

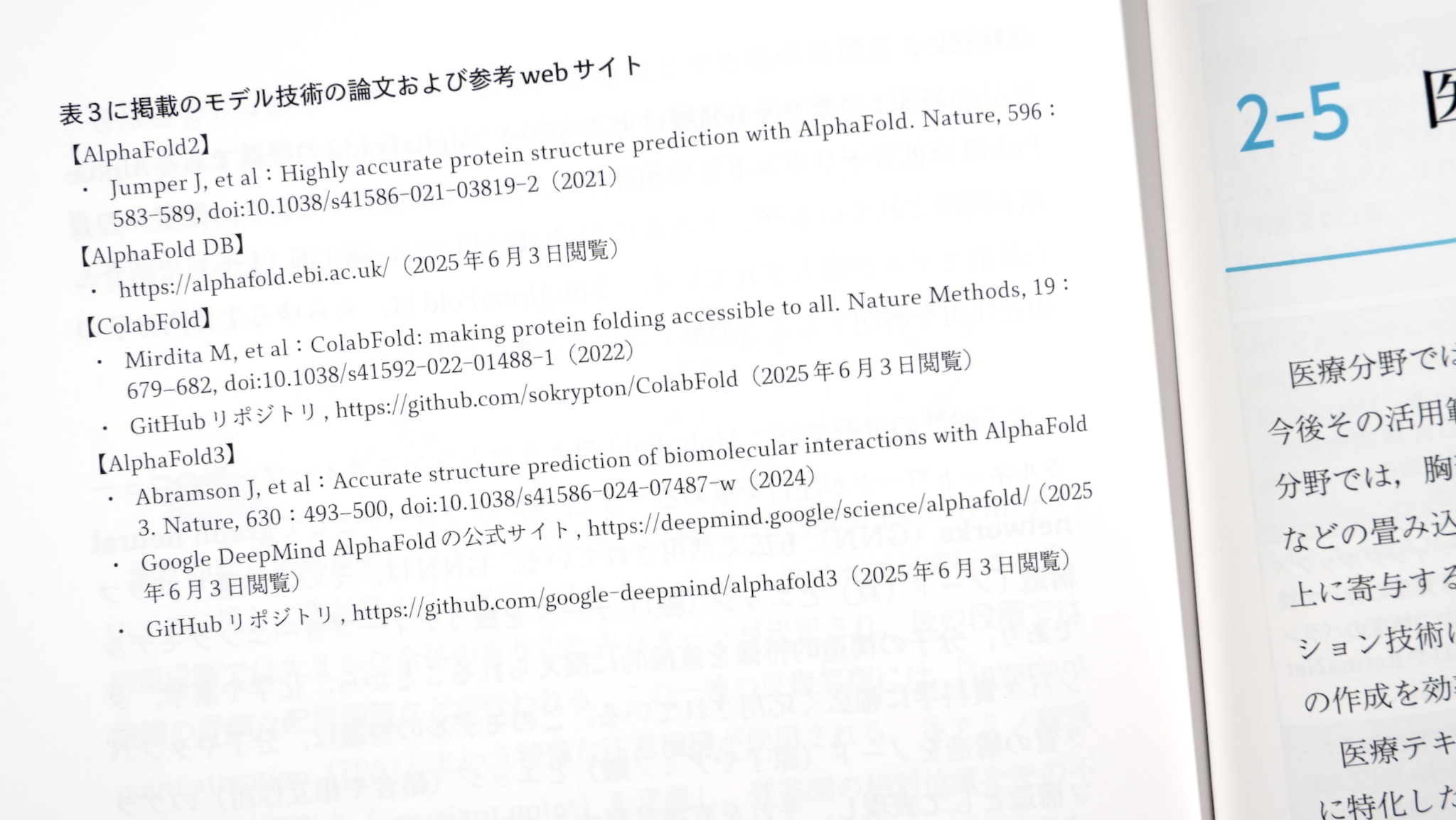

各パートの最後には参照先がまとめられていて、やってみようと思ったときに調べたりダウンロードできたりする。

もし筆者の夢想するように、第1部を読んでフルスクラッチでAlphaFoldクラスのシステムを構築してみようと思ったら、ChatGPTに相談したらいいかもしれない。

AlphaFoldのような分子構造予測のAIをつくりたいです。新規にコーディングするのを手伝ってもらえますか? それは現実的でしょうか? いくつかの選択肢を提示してください

可能です。ただし目的とリソースで現実性が大きく変わります。下に実践可能な選択肢を提示します。各案に必要なデータ・計算資源・利点と欠点を示します。

- 既存モデルをそのまま使って応用(最短・最実用)

- (略)

- オープンソース再現版を微調整/再学習(中・研究向け)

- (略)

- 軽量/LMベース単一配列モデルを使う(コスト節約型)

- (略)

- 根本から新規モデルを設計・学習する(研究フロンティア)

- 内容:新しいアーキテクチャ(例:拡散モデルや複合体向け設計)をゼロから実装して学習。AlphaFold3 の進展は示唆的だがモデルパラメータは制限付きアクセスあり。

- 要るもの:膨大なデータ、数百〜数千GPU相当、深い研究チーム。商用グレードの予算。

- 利点:最先端の独自成果が出せる可能性。

- 欠点:コストと時間が非常に高い。DeepMind の最新系はパラメータ配布に制限あり得る。

- ハイブリッド・応用ルート(実用重視の拡張)

- (略)

ところで、自分をアップロードしたAIをつくって永遠の命になるのもそろそろ可能なんじゃないか、と思ったりもする。そんな研究もある:

ひとつだけ:正規分布する量の例に体重が含まれていたけど、体重は正規分布ではないらしい。

本稿はヒトが執筆しましたが、Kenny Robertsまわりの裏付け調査にはChatGPTのDeep Researchも使いました。本稿に掲載されている紙面の写真は、羊土社様の許諾により掲載されています(2025/10/14)。転載・直リンクはお控えください。