ギルバート発生生物学 第2版

学問にはそれぞれベンチマークになるテキストがある。細胞生物学・分子生物学なら『細胞の分子生物学』、解剖学なら『グレイ解剖学』、生理学なら『ガイトン生理学』、内科学なら『ハリソン内科学』。

そして発生生物学ならこの『ギルバート発生生物学』だ。原著第10版のときに日本語版初版がでて、この第2版は原著第13版に相当する。すこし間が空いたけれども、継続して翻訳されたのはありがたい。

本のボリュームは日本語版初版864ページから、第2版992ページへと、15%増量した。日本語版初版では2段組で高めの密度のレイアウトだったが、第2版では1段組の見開きで、マージンを大きく取られた余裕のあるレイアウトになった。用紙が透けにくいのになった。

原著者による序文

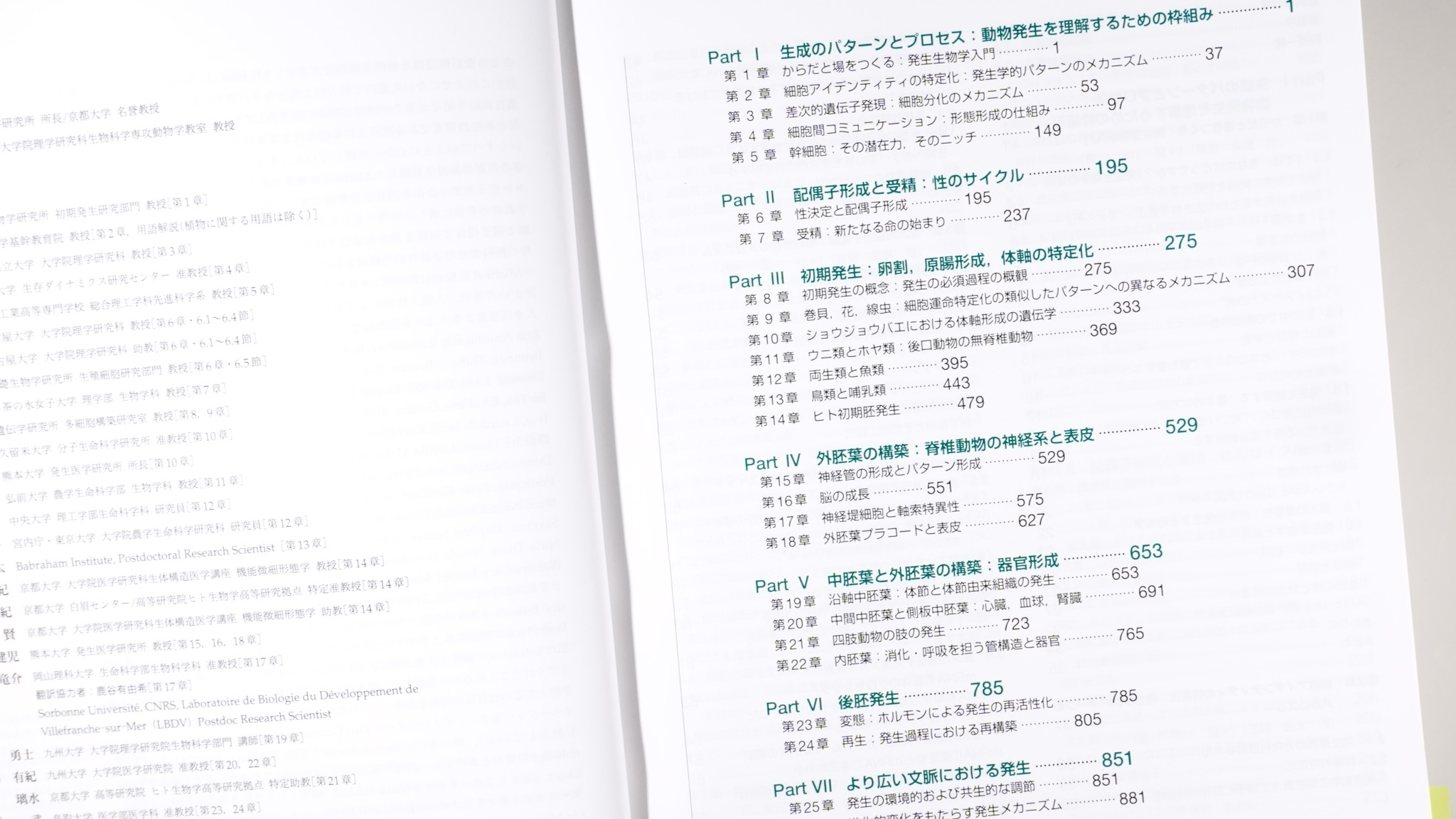

目次

今回の改訂の大きな変更点は2つ。

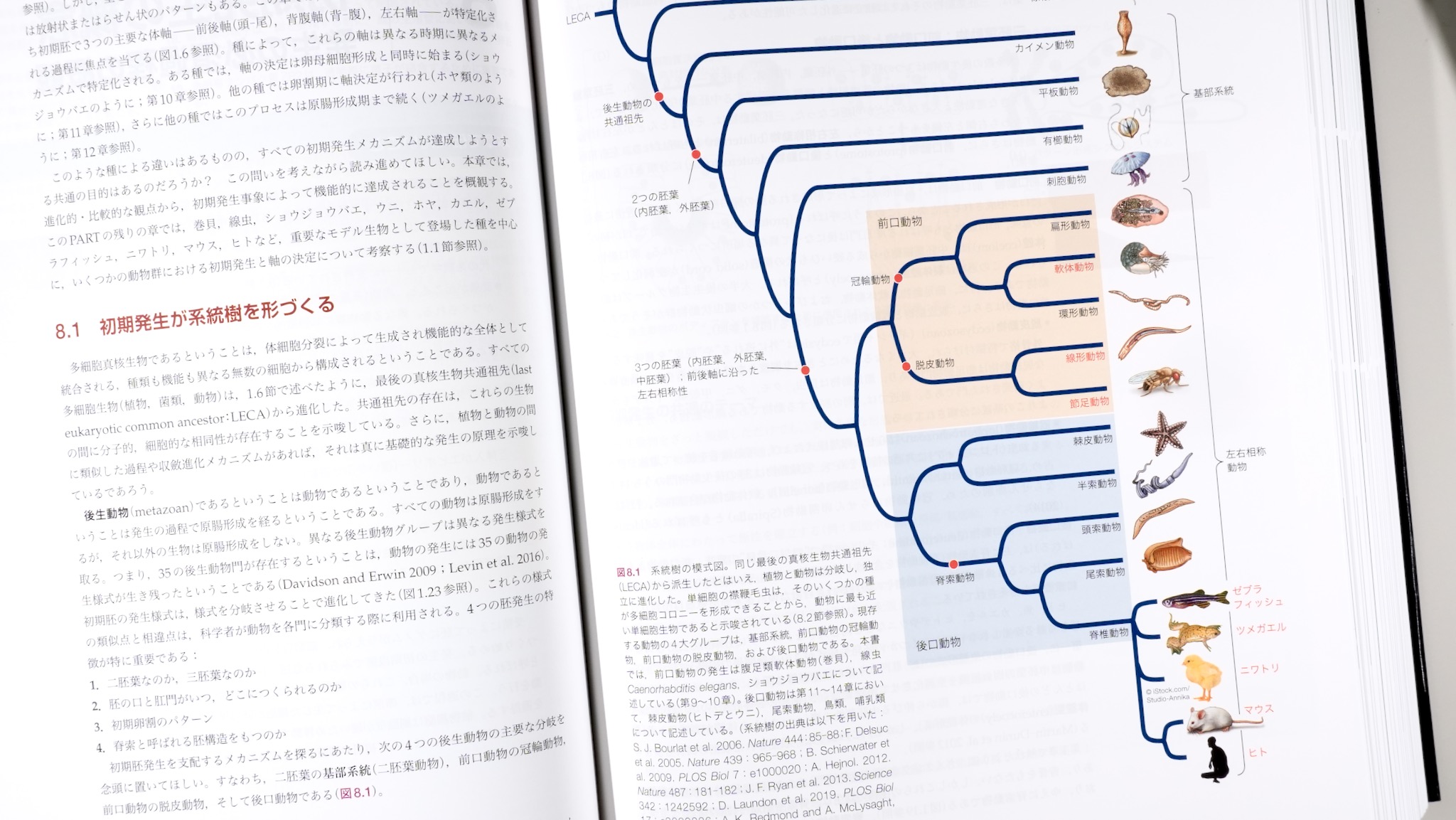

ひとつは、初期発生を系統を超えて概観する章が加わったこと。現世の種に至るまでの進化を軸に、初期発生をまとめていく。学問の分野でいうと進化発生生物学、略してEVO-DEVO、あるいは生態進化発生生物学、略してECO-EVO-DEVO。発生生物学を調べていくと、みえてくる世界が広がるというわけ。

たとえば系統を分岐させた発生のスイッチの図が興味深い。この業界にふさわしく、系統樹では現世の種が同列に並び、しかもヒトが図の一番下に置かれる。ヒトを進化の頂点に置かれた系統樹(Pedigree of Man)とは世界観が異なるのである。

系統樹と初期発生

ECO-EVO-DEVOにはギルバート博士の別のテキストもある。

改訂での大きな変化のもうひとつは、ヒトの初期発生がひとつの章として付け加わったこと。医学科の発生学の授業でも役立つだろう。

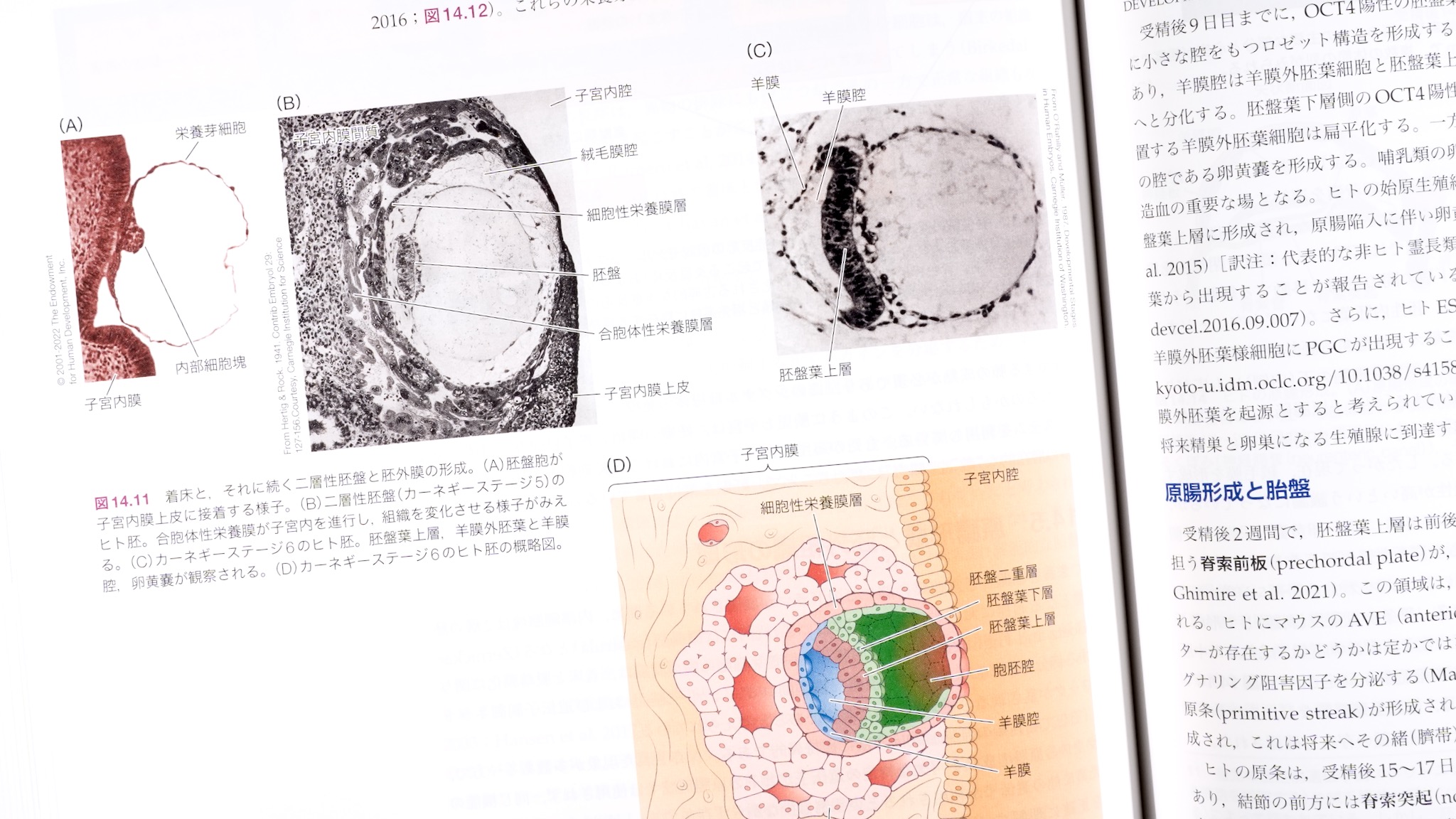

ここでは、ごく初期のヒト胚の顕微鏡写真が多く使われている。他のテキストでは、ヒト胚の顕微鏡標本はカーネギーコレクションや京都コレクションなどのアーカイブに由来することが多い。パラフィン包埋標本なので分子生物学的な検索はできない。

しかし本書では、倫理審査をクリアした新しいヒト胚の標本を使い、蛍光抗体法の顕微鏡写真も使われている。今回の版の表紙がそのような写真だった。

ヒトのごく初期の胚の顕微鏡写真

表紙もヒト胚

動物だけでなく植物の発生も本書では扱われる。

植物の発生

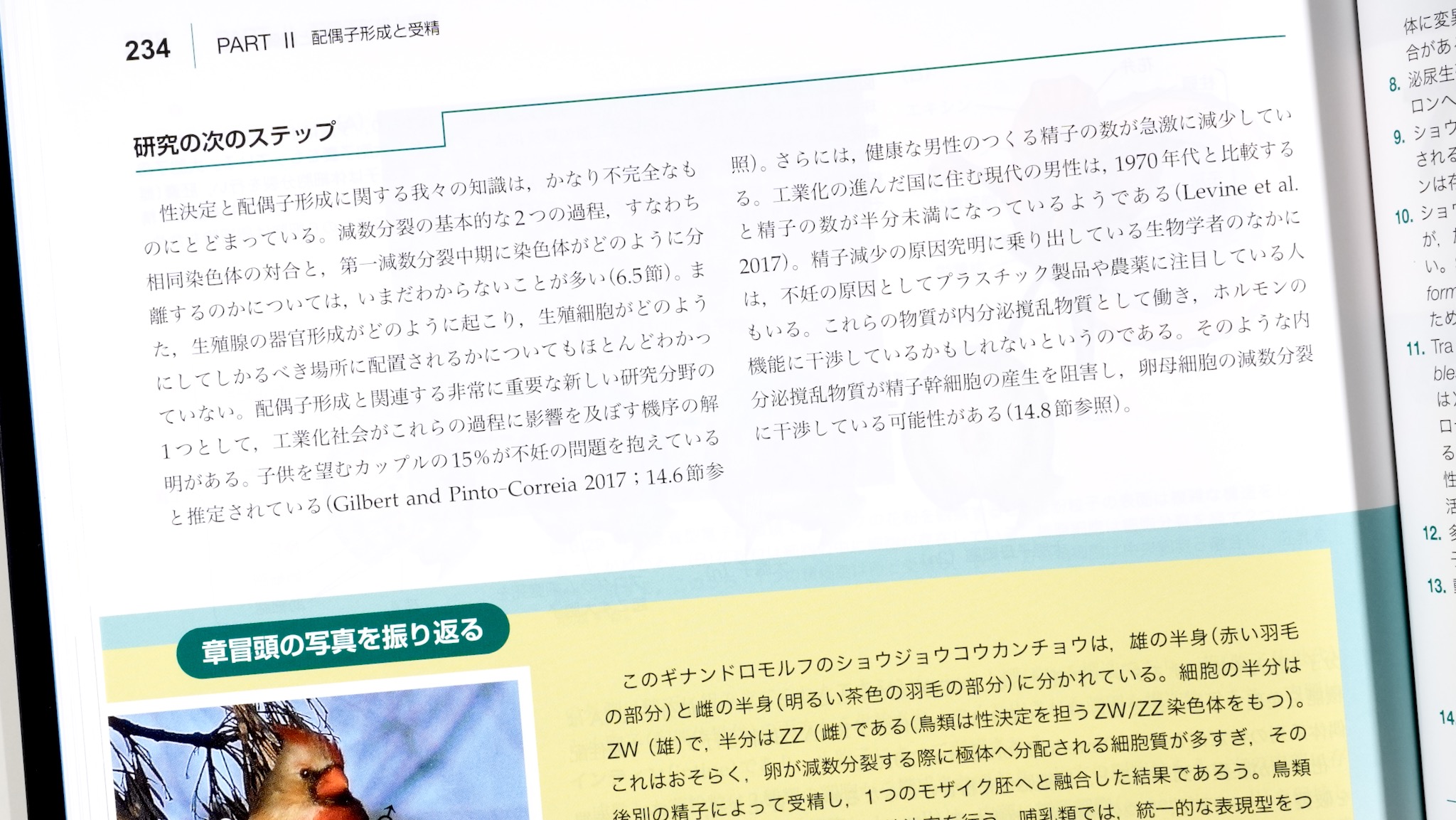

発生生物学の進歩は早い。いまいったいどこまで知られていて、どこからは未知なのか、その前線を見定めるのはその筋の専門家でないとわかりにくい。

本書の章末には、「研究の次のステップ」として、そのあたりがわかる記事がある。このリサーチクエスチョンを参考に自分で研究を始めるきっかけにもなるだろう。

ちなみに下の例に出てくる「ギルバート博士とピントコレイア博士との共著」は、邦訳がある。合わせて読んでみよう。

研究の次のステップ

『BIRTH いのちの始まりを考える講義』の表紙のギルバート博士(左)

BIRTH いのちの始まりを考える講義〜発生生物学者ギルバート博士が生殖補助医療と人間を語る (PEAK books)

本書のようなベンチマークのテキストに共通するのは、固有の世界観があって、その学問で世界を説明しようとしていることだ。原著序文の冒頭にあるとおり:

発生生物学者は特別な人種かもしれません……。伝道師でないにもかかわらず、自然の美しさ、神々しさ、巧みさを広めることへの情熱を伝道師と同じくらいもっているのですから。

つまり、読んでいくと興味深いネタがしばしば見つかって、楽しい。いくつかみてみよう。

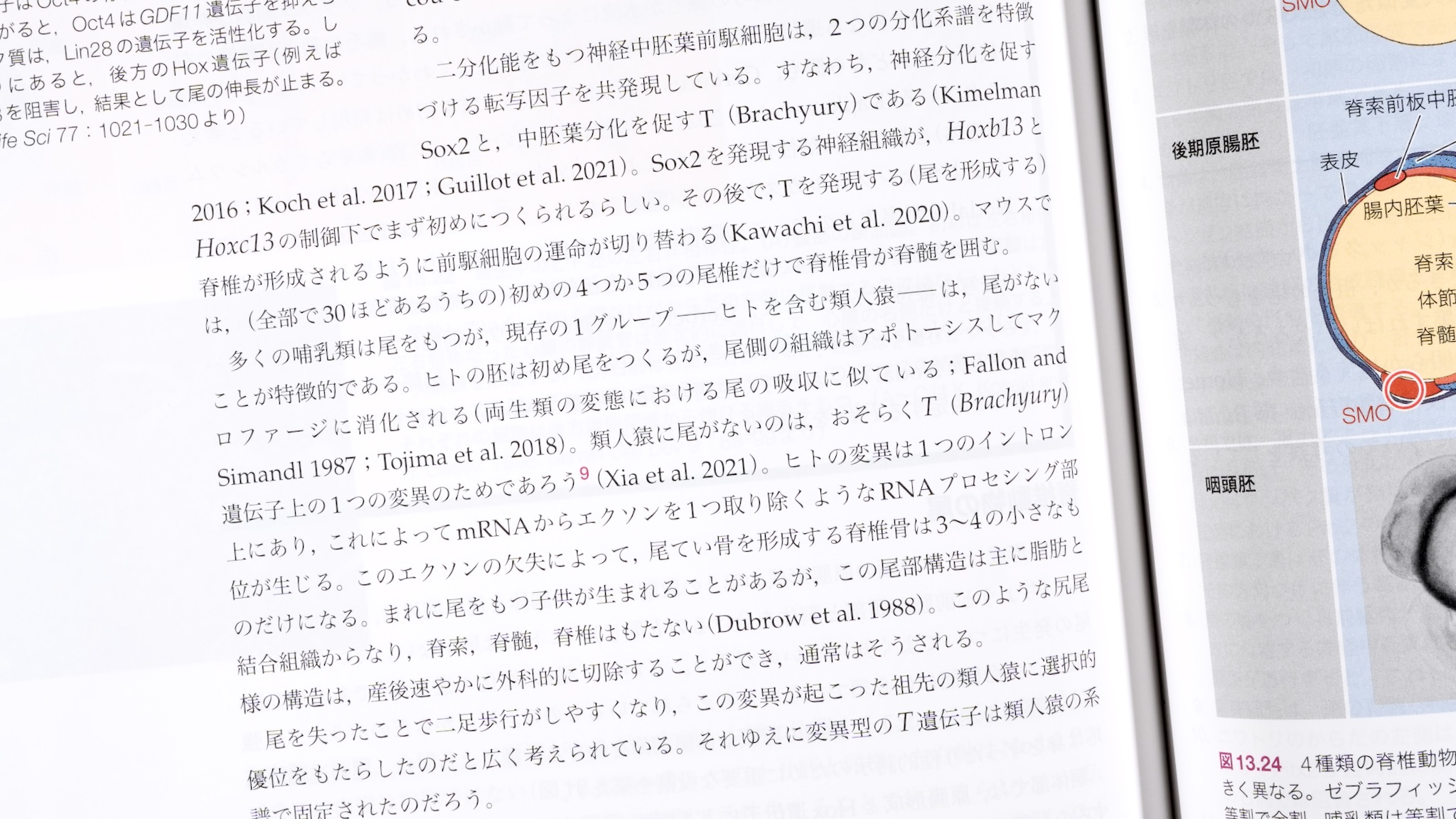

ヒトを始め類人猿のおおくは尾を欠失している。そのきっかけになったのが、ブラキウリ(Brachyury)遺伝子の変異だ。Tボックスファミリーに属する転写因子をコードし、左右相称動物において正中線を規定する。ゼブラフィッシュでのホモログは、まさに no tail(ntl)と呼ばれる。

ヒトの尾がなぜなくなったか

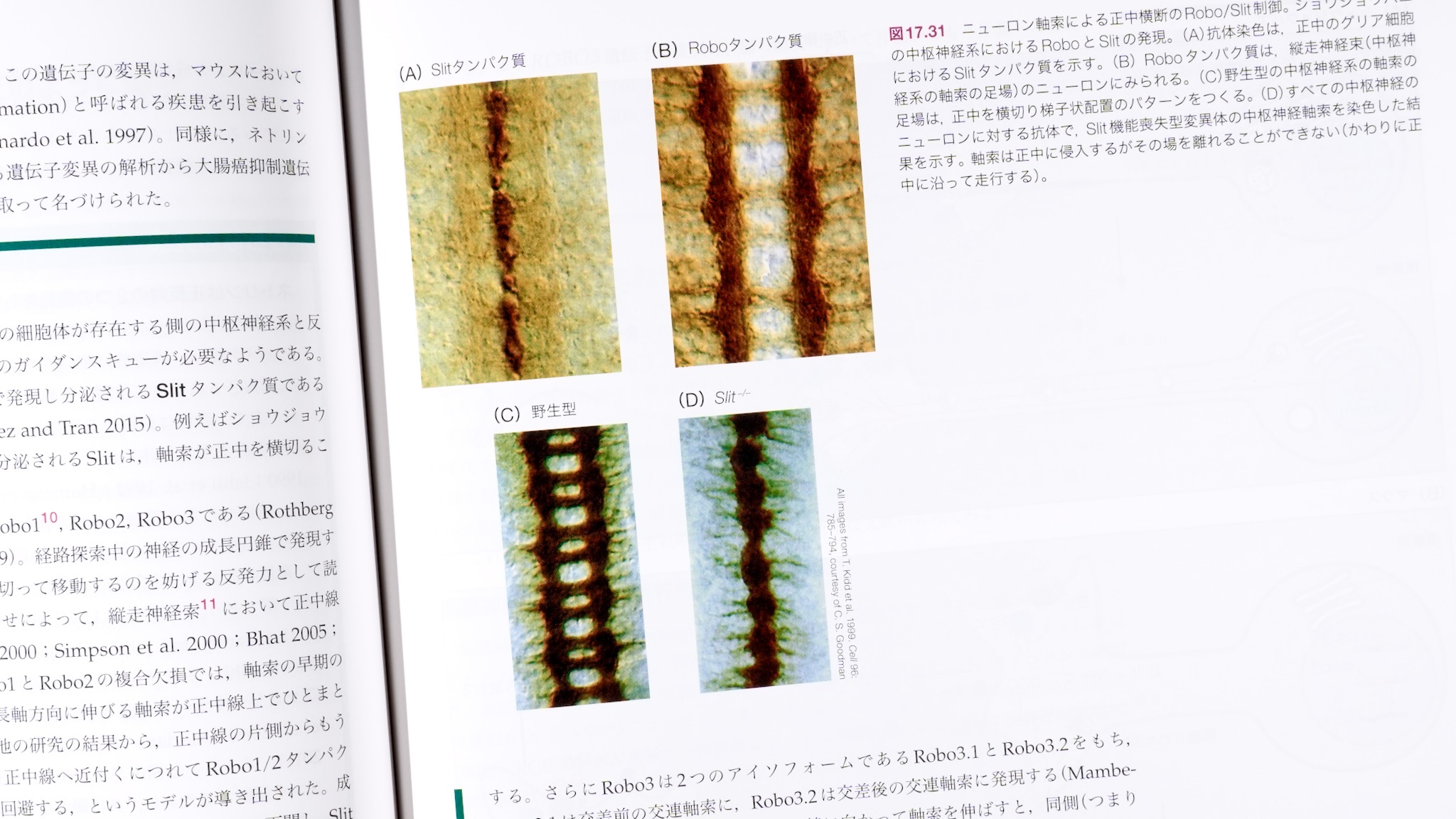

神経経路の左右の交差をつかさどる分子機構も知られていて、Robo / Slit 制御と呼ばれる。RoboはSlitの受容体である。Slitが正中線に発現し、Roboを発現する軸索がNetrinなどのキューによって正中線に近づいても、そこで止まってしまう。しかしRoboの発現が一時的に低下すると正中線を超える。交差が一度だけなのは、その後Roboの発現が回復するから。

神経が交差する仕組み

毛が多いとか少ないとかは、多くのひとが興味を持つ話題だろう。

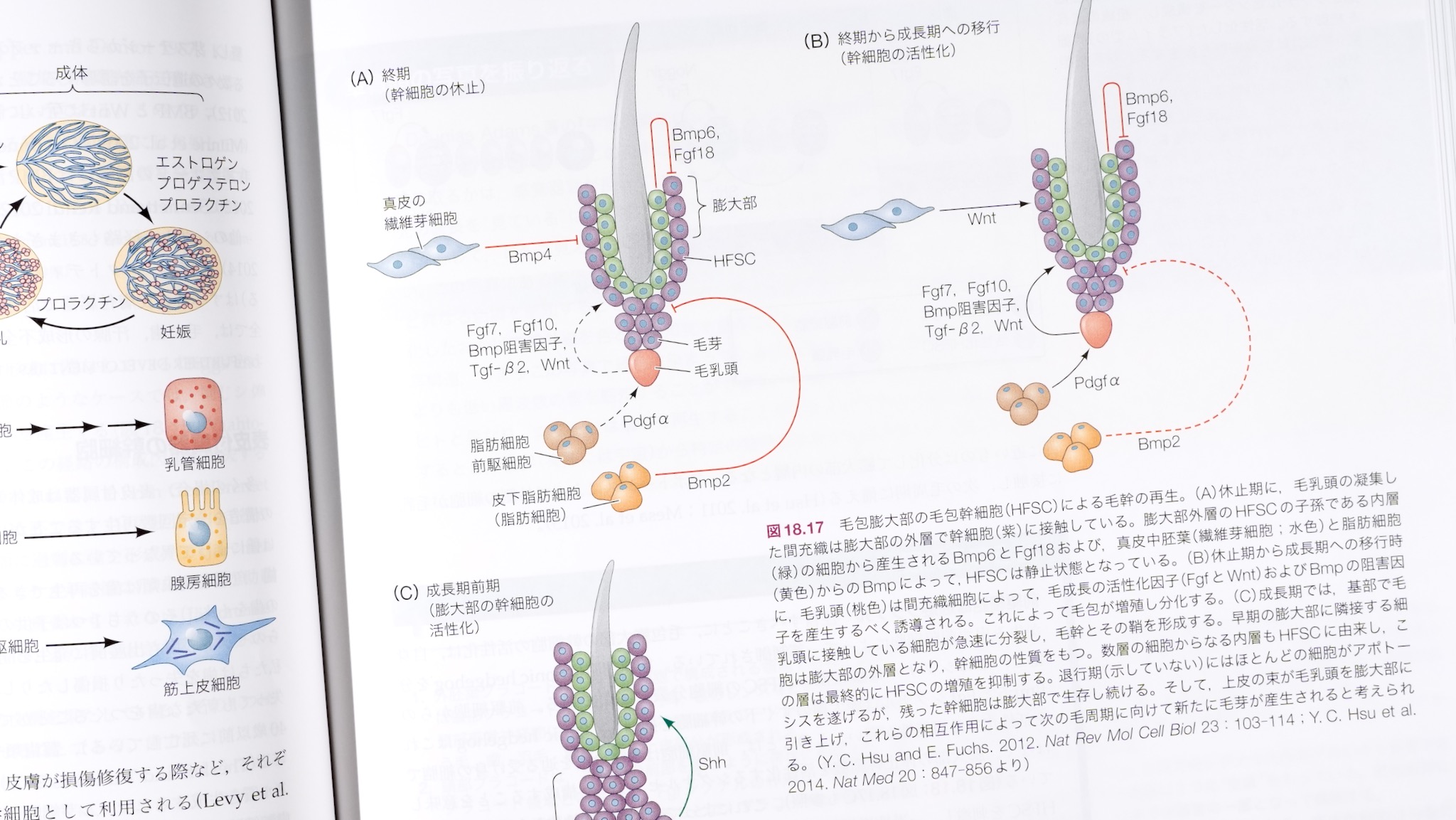

レーザーを当ててむだ毛を抜く手技は、美容医療の収入減のひとつだ。レーザーで焼かれるターゲットのひとつが、毛包膨大部である。立毛筋の停止部でもあるここには、毛、表皮、皮脂腺に共通する幹細胞がある。

熱傷のあと、毛根が残っているとそこから皮膚が再生してくるのを、むかしから医師は知っていた。その仕組みが、毛包膨大部である。

毛包膨大部の幹細胞

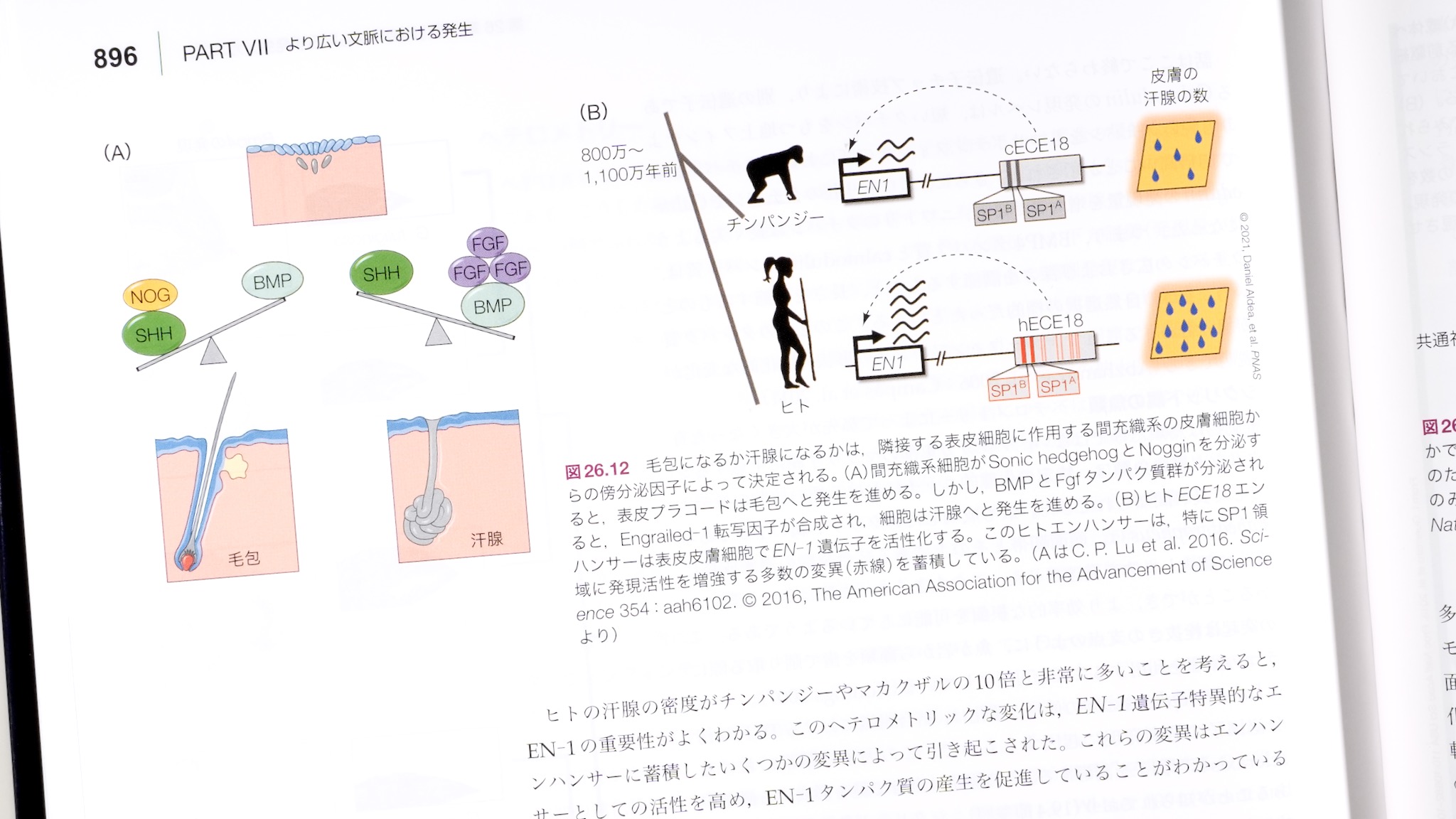

ヒトで毛がなくなったのは、毛と汗腺との二律背反な進化のせいだと考えられている。

なお最近の研究で、ヒトの創傷治癒が他の毛のあるサルに比べて3倍遅いことが分かった。その原因が毛を失ったことだとされる。

ヒトは、毛の代わりにエクリン汗腺を発達させ、毛を欠失する代わりに体温を効果的に下げられるようになった

本記事への紙面写真の使用についてMEDSi様より許諾いただきました(2025年5月13日)。