マイナーエマージェンシー はじめの一歩

前橋市でいうと前橋赤十字病院や群馬大学医学部付属病院のような三次救急医療機関なら別だけれども、ふつうの小さな病院の当直だと、内科系と外科系から医師が一人ずつでて番をしている(現着!QQQ)。そんなところに運ばれてくるかもしれないのは、マイナーエマージェンシーというようなケースだ。

とはいえ、初期対応を誤れば重症を見逃したり、重症化につながるかもしれない。つまり、専門科が何にしろ、医師なら誰でも対応できないといけない、対応しきれないなら専門医にコンサルトできないといけないのがマイナーエマージェンシーだ。

筆者らは、そういうマイナーエマージェンシーの学習コースを主催していた。それを書籍化したのが本書になる。ジャケ買いしたので、解剖の話のネタに読んでみた。

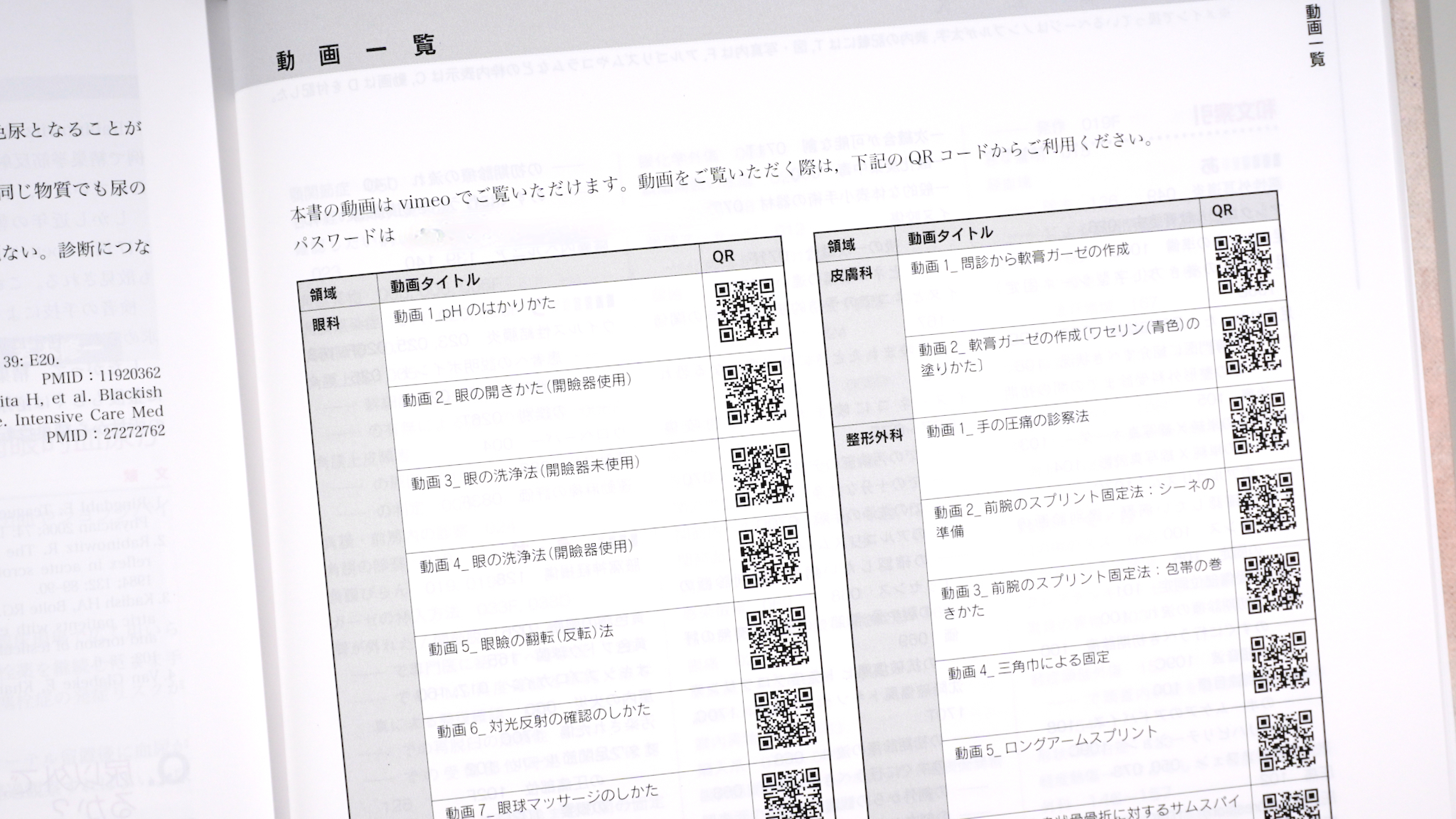

本書は具体的に、ビジュアルに制作されている。コツをつかむのが重要な手技には動画が用意されている。動画自体はVimeoに置かれているので、スマホでいつどこでもみることができる。アクセスに必要なパスワードは「動画一覧」のページにある。

マイナーエマージェンシーとは?

動画付き

本は2部に分かれていて、初めがケーススタディ、後がQ&A。

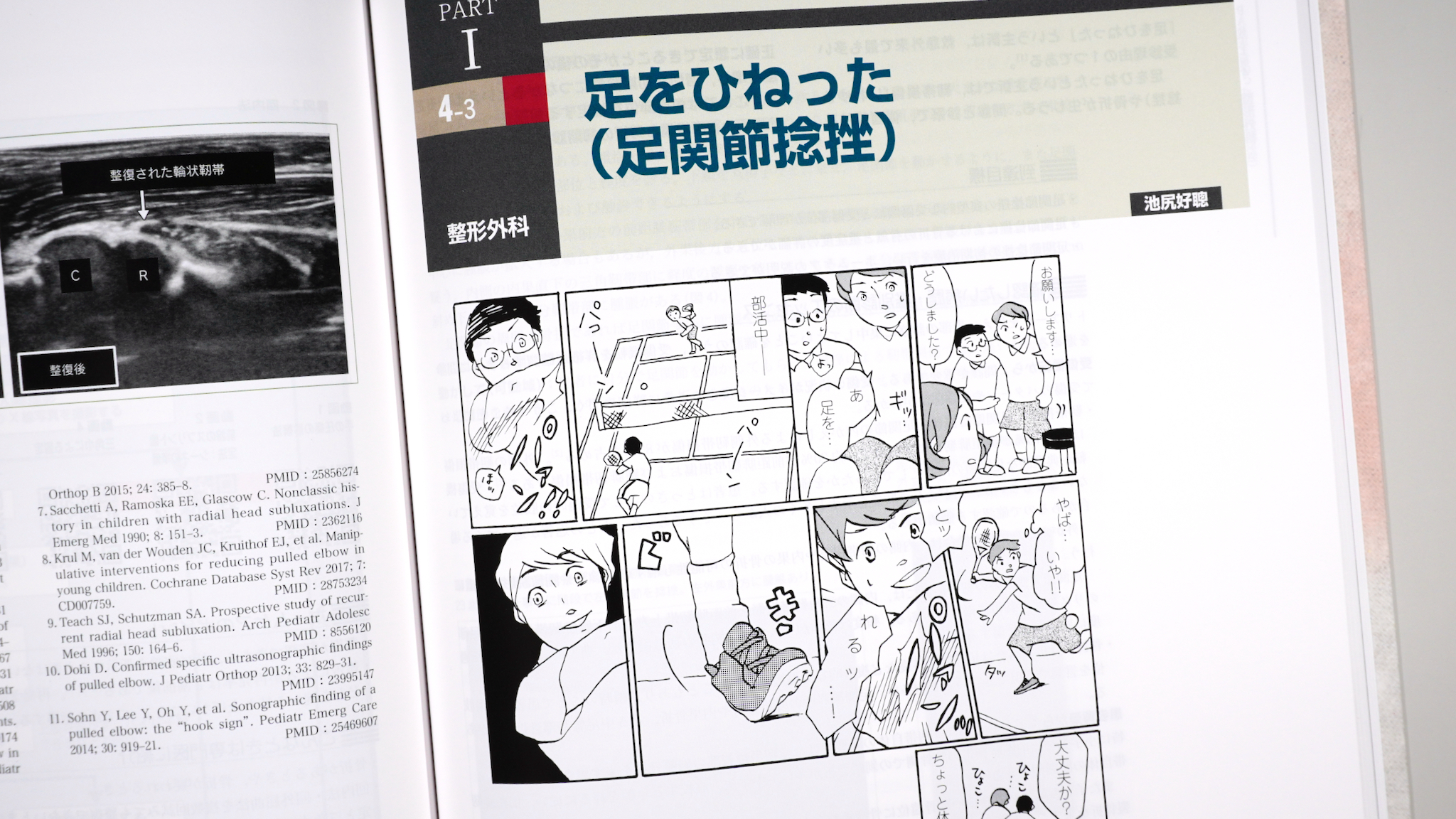

ケースをひとつみてみよう。タイトルが主訴になっている。救急に訪れるひとは、それを訴えるのであって(ここなら、足をひねった、捻挫したなど)、病名(前距腓靭帯損傷)を言ってくれるわけではないからだ。

多くの扉ページには、発症や受傷のときの様子がマンガになっている。文章よりも様子がよくわかる。マンガは途中で終わっていてオチがない。本文を読めば、答えは自ずとわかる。

扉ページは主訴とマンガ

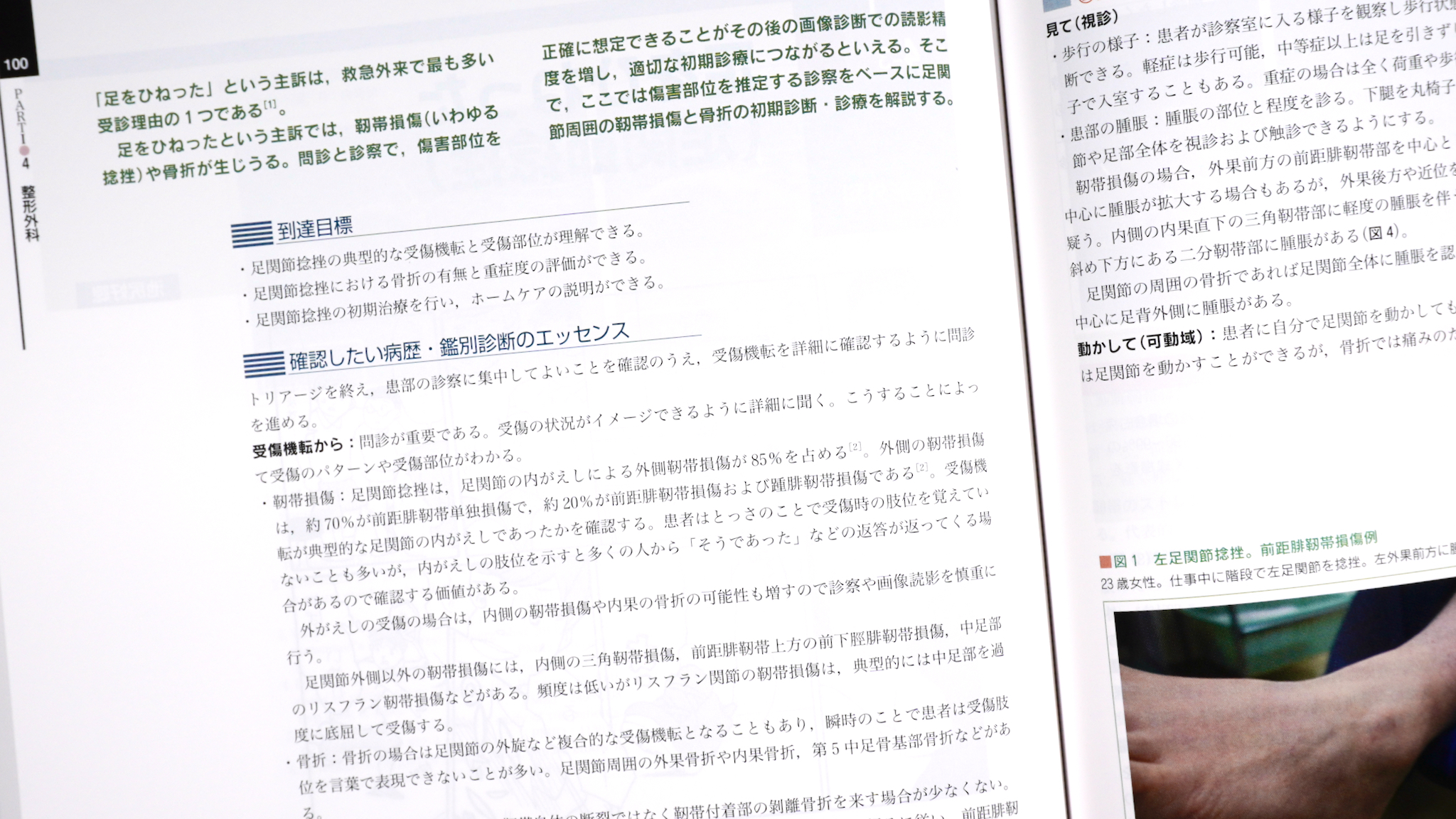

そして、要約に続いて、「到達目標」、「エッセンス」、というように教科書的に、トップダウンに話が始まる。

解剖学や生理学の基礎は、知っていることが前提だ。もし怪しかったら、アトラスなり教科書なりをみよう。『ネッター解剖学アトラス』など、いっしょに参照したほうがいいかもしれない。

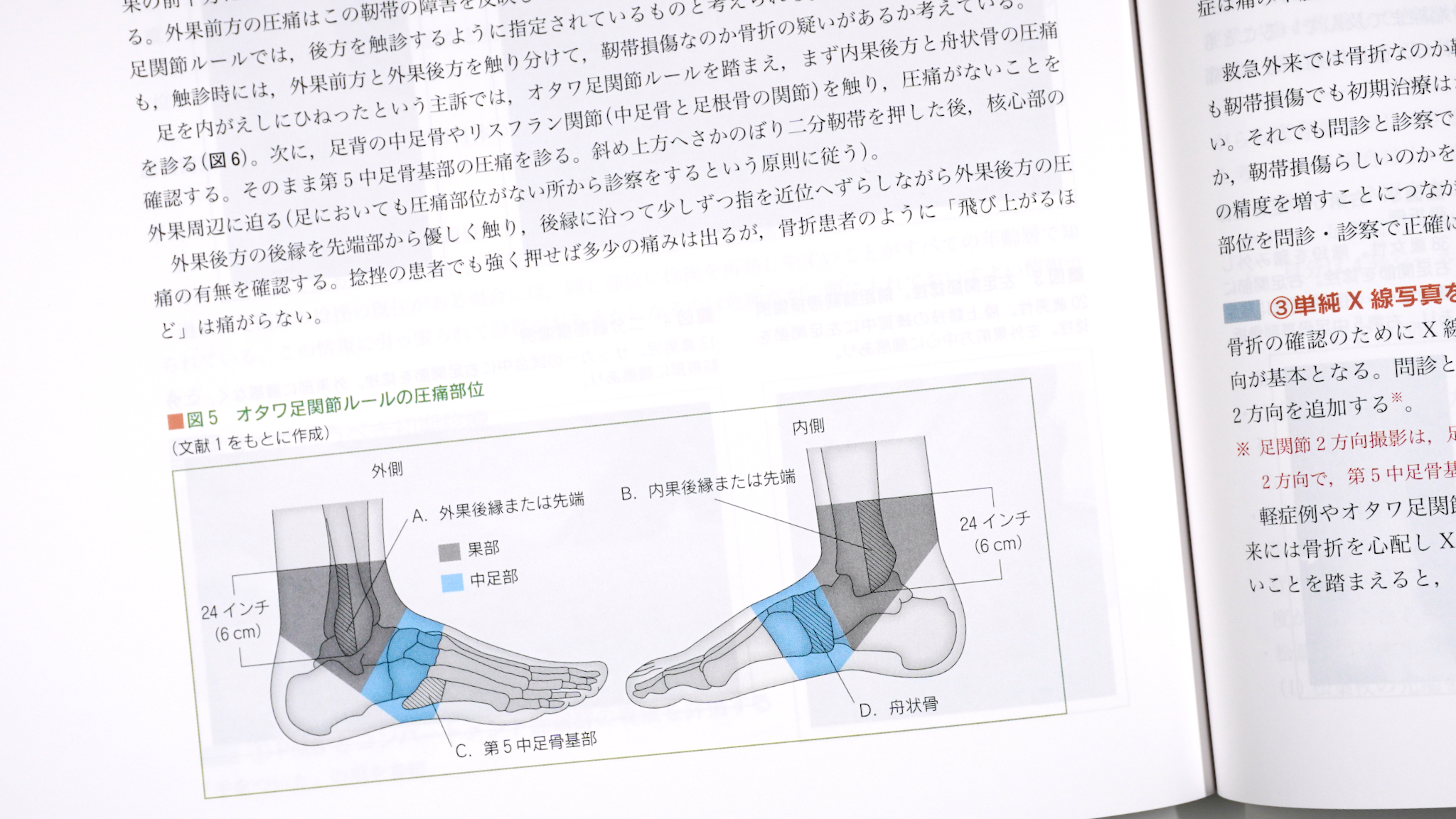

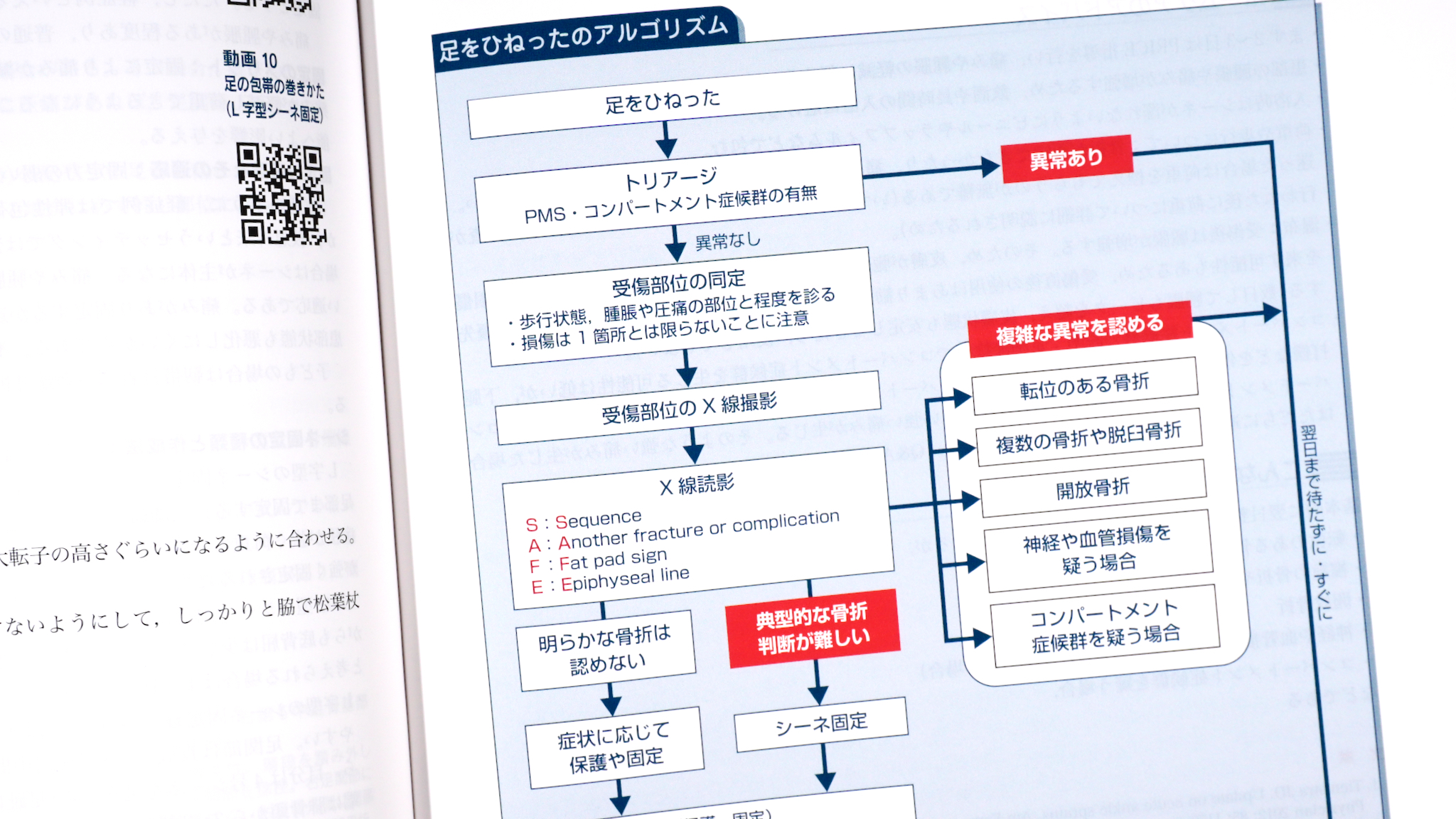

靱帯損傷でトリアージの分かれ目が骨折の有無だ。そこで、まず触診で当りをつける診断法がでる。

要約、到達目標、エッセンス…

トリアージに重要なポイント

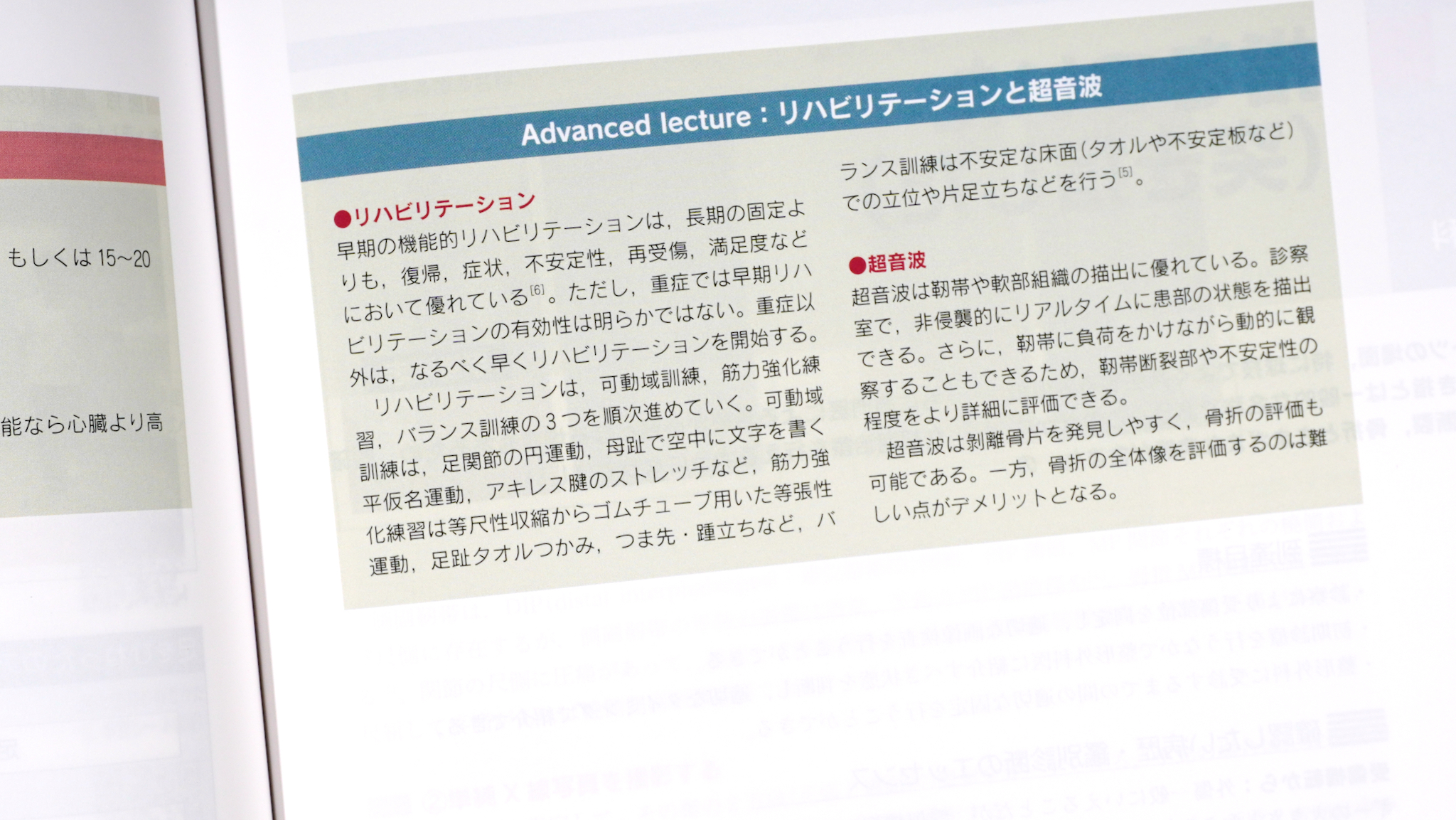

少し詳しい話

処置して経過観察か、専門医にコンサルトかへの考え方や検査の流れが、チャートにまとめられている。

対処のチャート

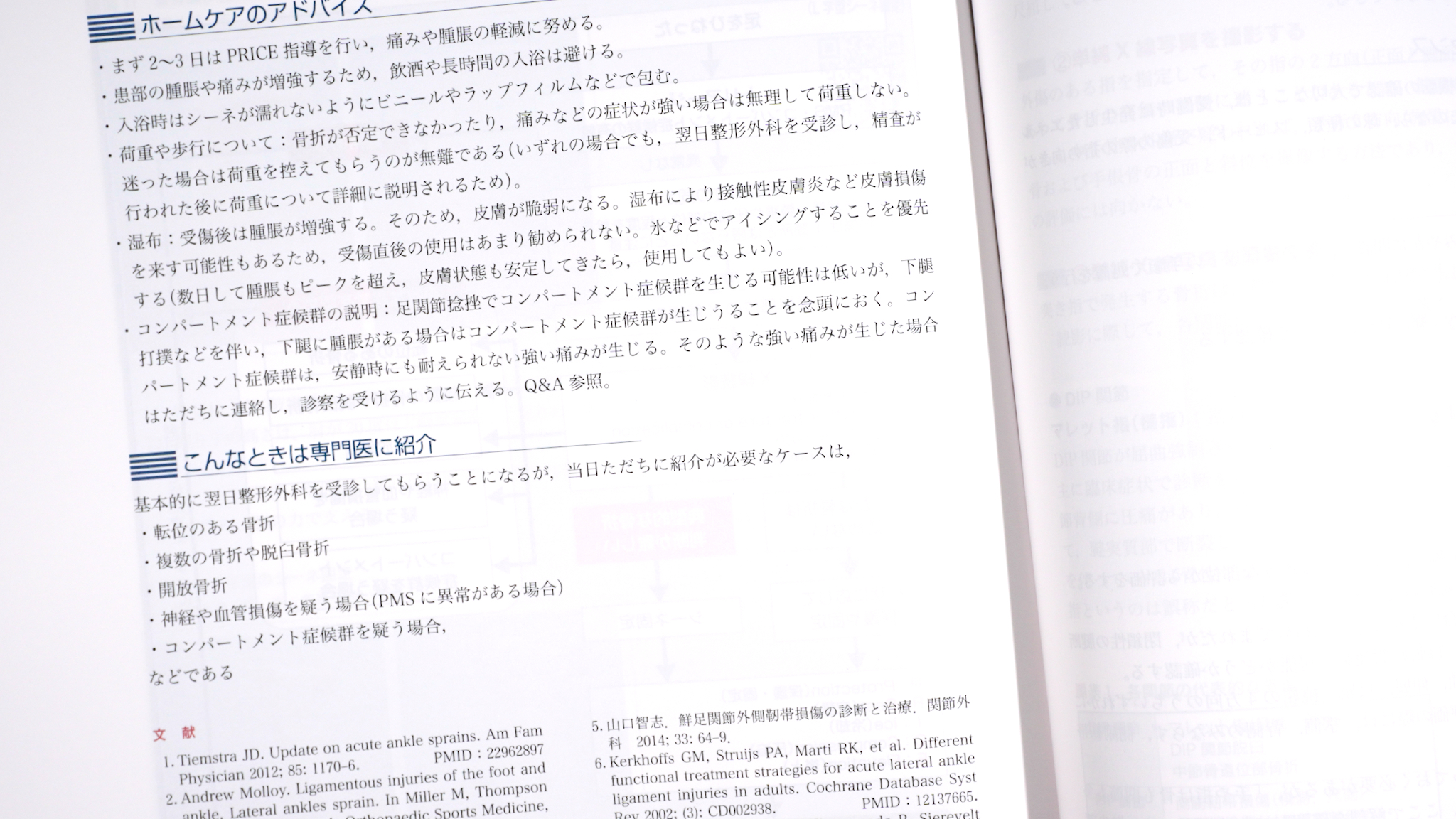

応急に処置して一旦帰宅できるようなら、アドバイスのポイント、専門医に回さないといけないようならその目安が最後にある。

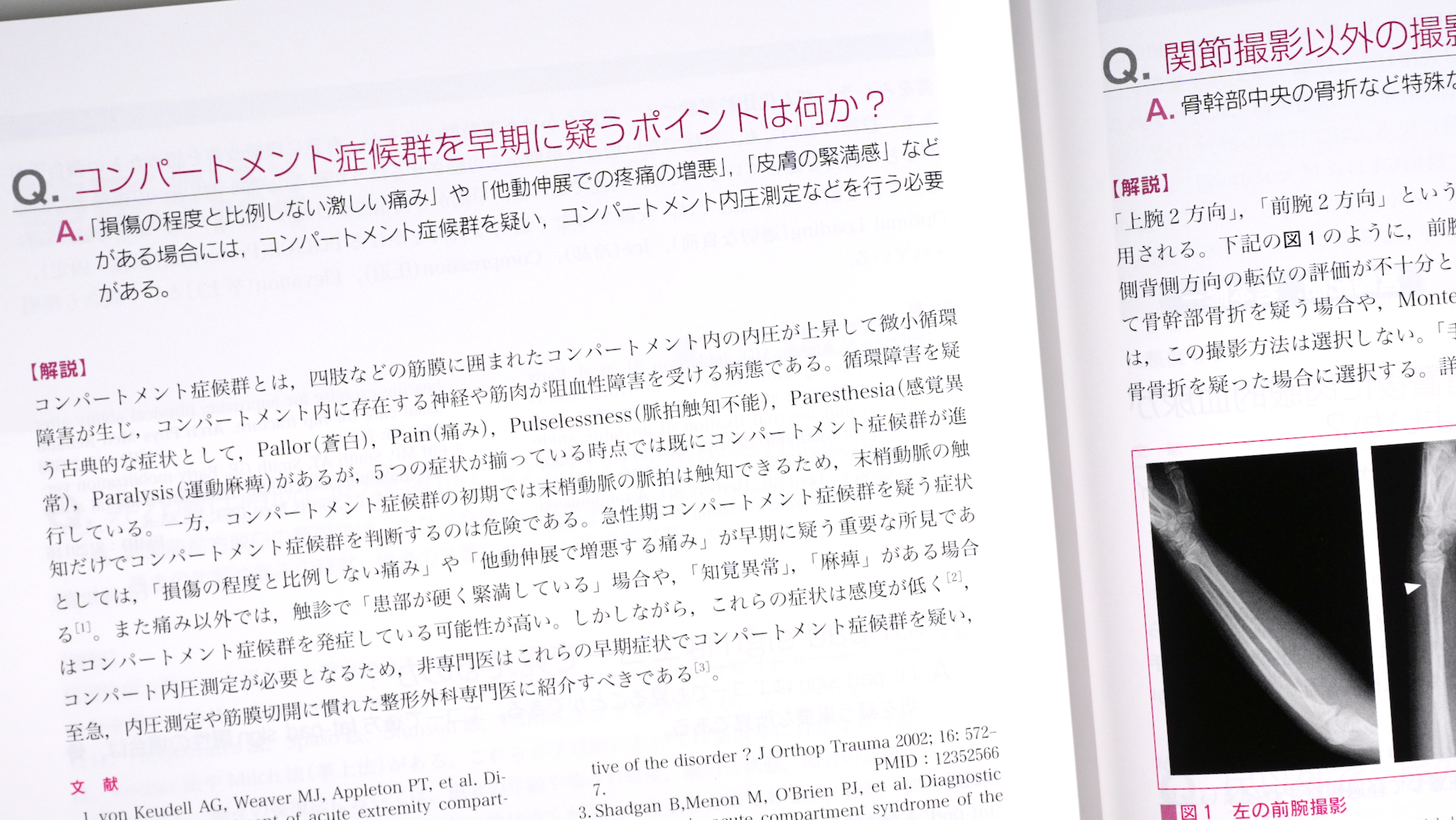

Q&Aは、ありがちな疑問の押さえ。例えば、コンパートメント症候群のことは知っていても、それを察知できなければ仕方ない。コンパートメント内圧計などふつうは手元にないので、なおさらだ。

カバーがかかっているようにみえるけれども、厚紙1枚が折られて表紙になっている。ざらっとした手触りが心地よい。

表紙のイラストや扉ページのマンガを制作したのは、おおおかなつこさん。京都在住の作家さんのようだ。

厚紙の表紙