イラストでわかるやさしい生物学

生物学の読み物。生物学の考え方を広く学んでみたい、でも難しいことは勘弁願いたい、できればビジュアルに学べたらうれしい、という読者のための本。

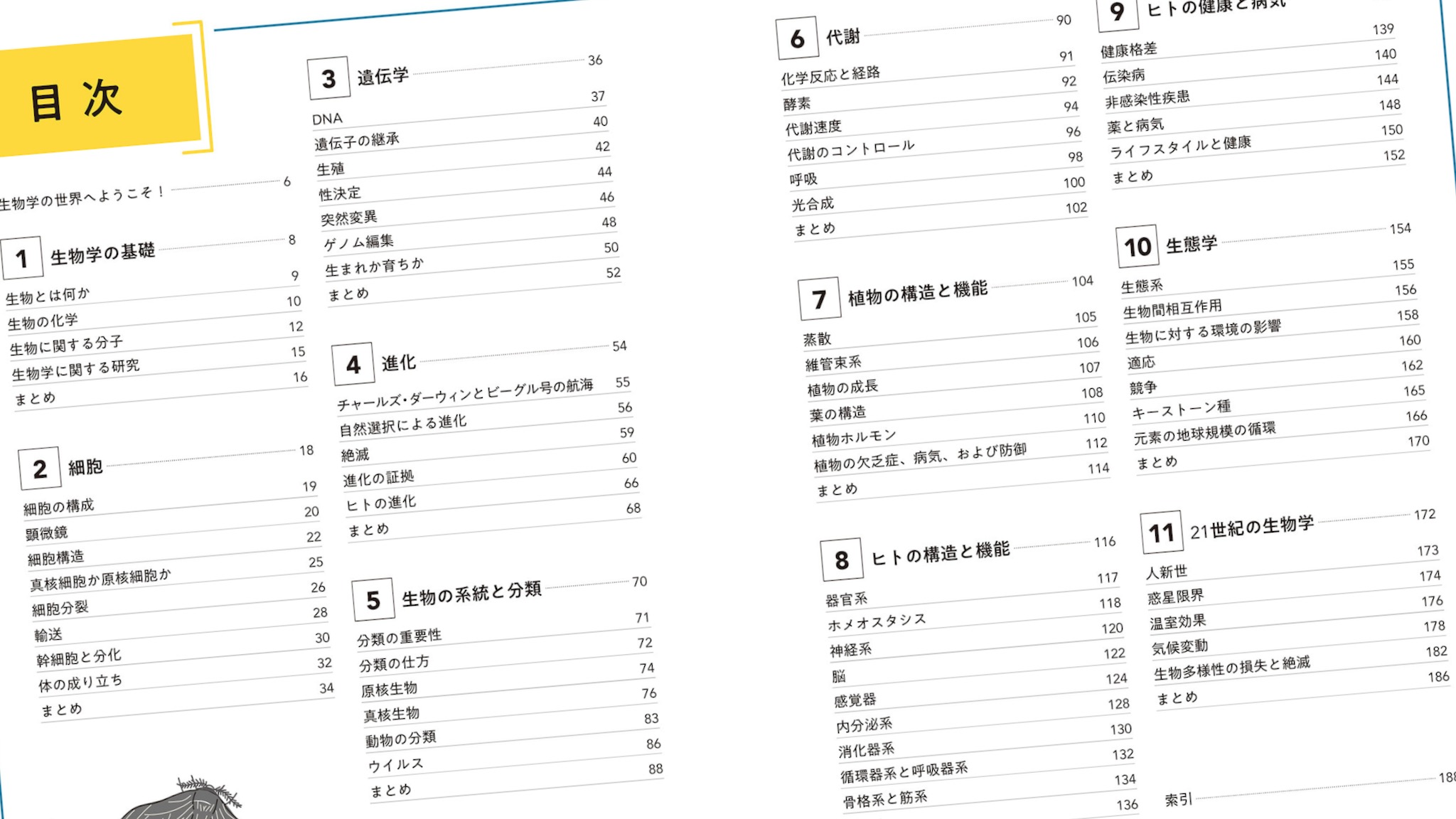

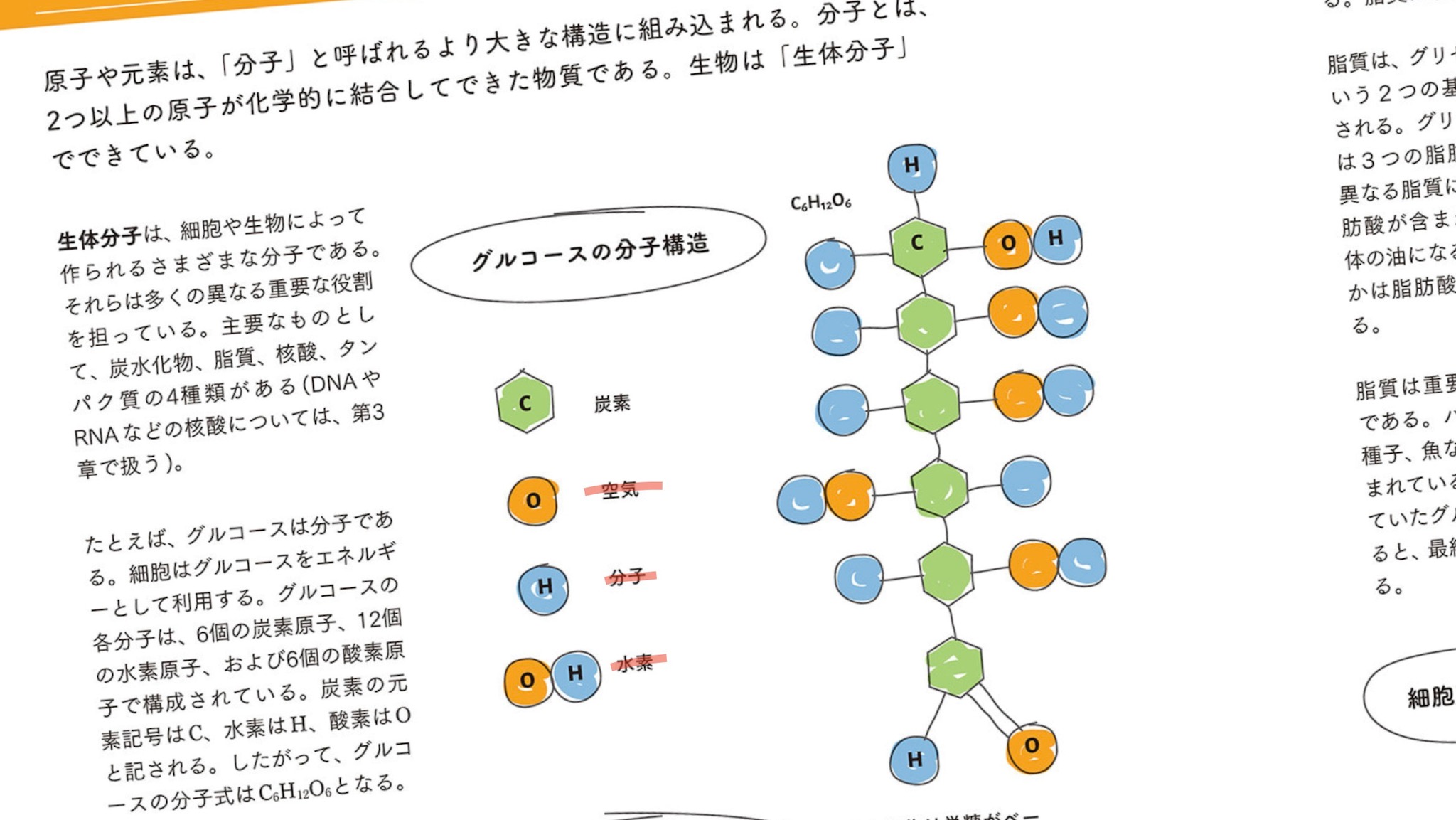

生物学は範囲が広いので、全体のパースペクティブをとることが大切。本書は、分子や細胞に始まり、エコロジーから環境まで、スペクトルが広い。そしてウエルバランスだ。目次にそれがみてとれる。必要なところ、面白そうなところを、難しい本で(難しくなくてもいいが)続けて学んだらいい。

バランスのよい構成

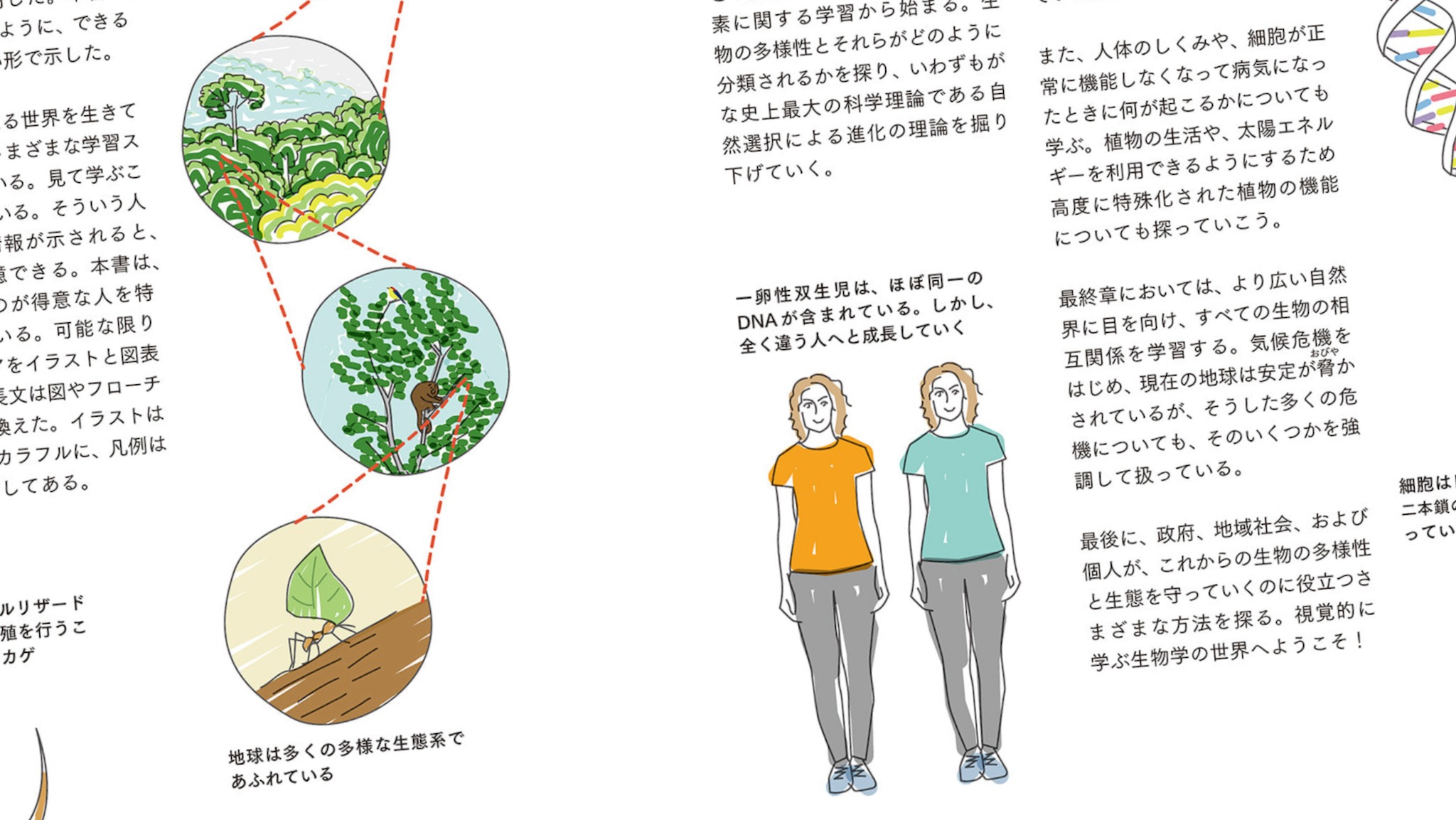

ちょっとした記述にもバランスの良さが現れている。DNAが同じでも全く違う人へ成長する、というようなことも、「哲学」ではなくエピジェネティクスで説明づける。

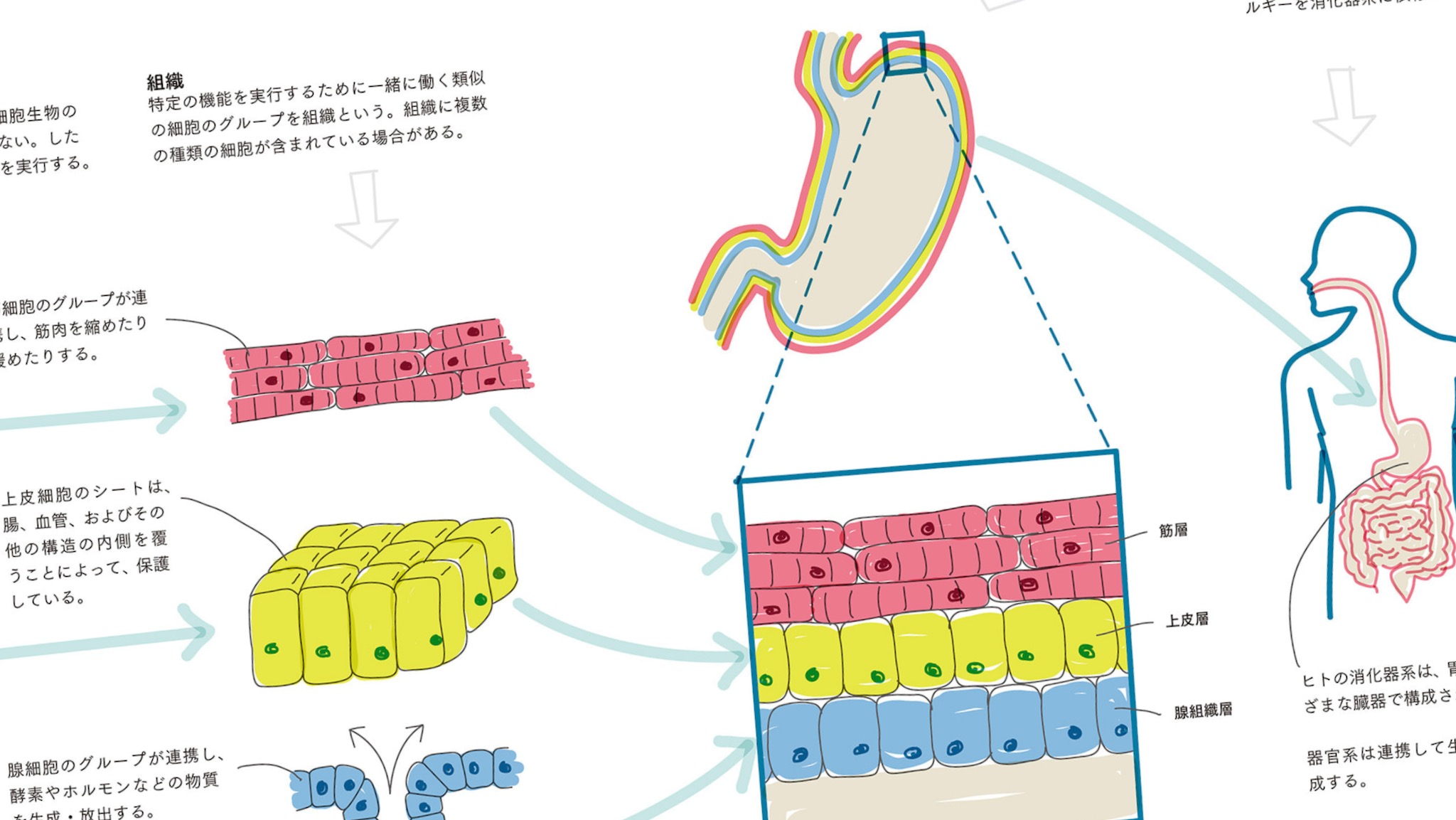

線画にマーカーで彩色した、優しいタッチのイラストがふんだんにあり、たのしい。学習傾向がビジュアルに寄っている人向き、とはしがきにあるとおり。

GoodnotesなどiPadのアプリとApple Pencilで描けるので、マネしてみるのもいい。(実際マネしてみた→WEEK3 Day2 腋窩とその前後の筋)

エピジェネティクス

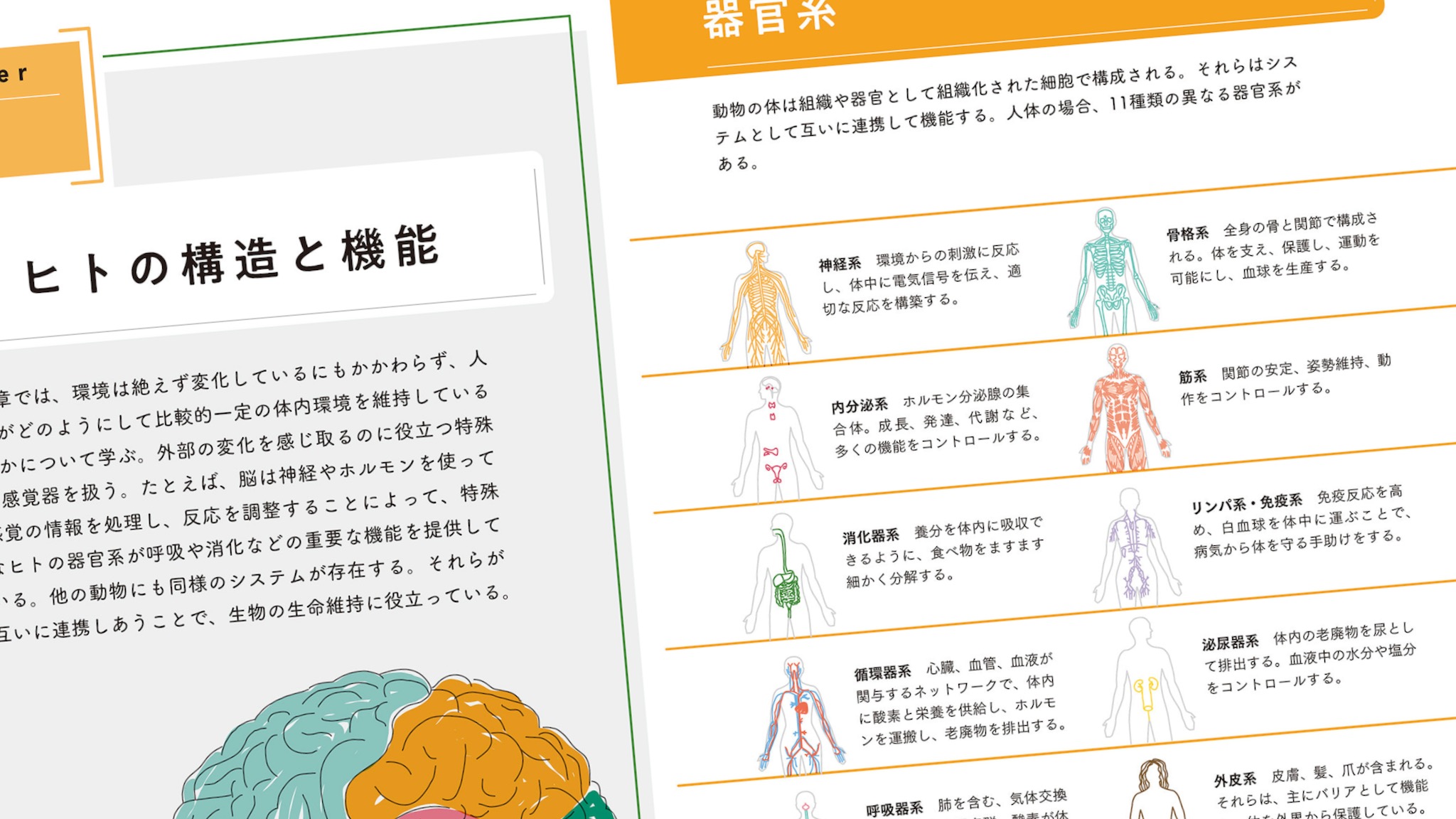

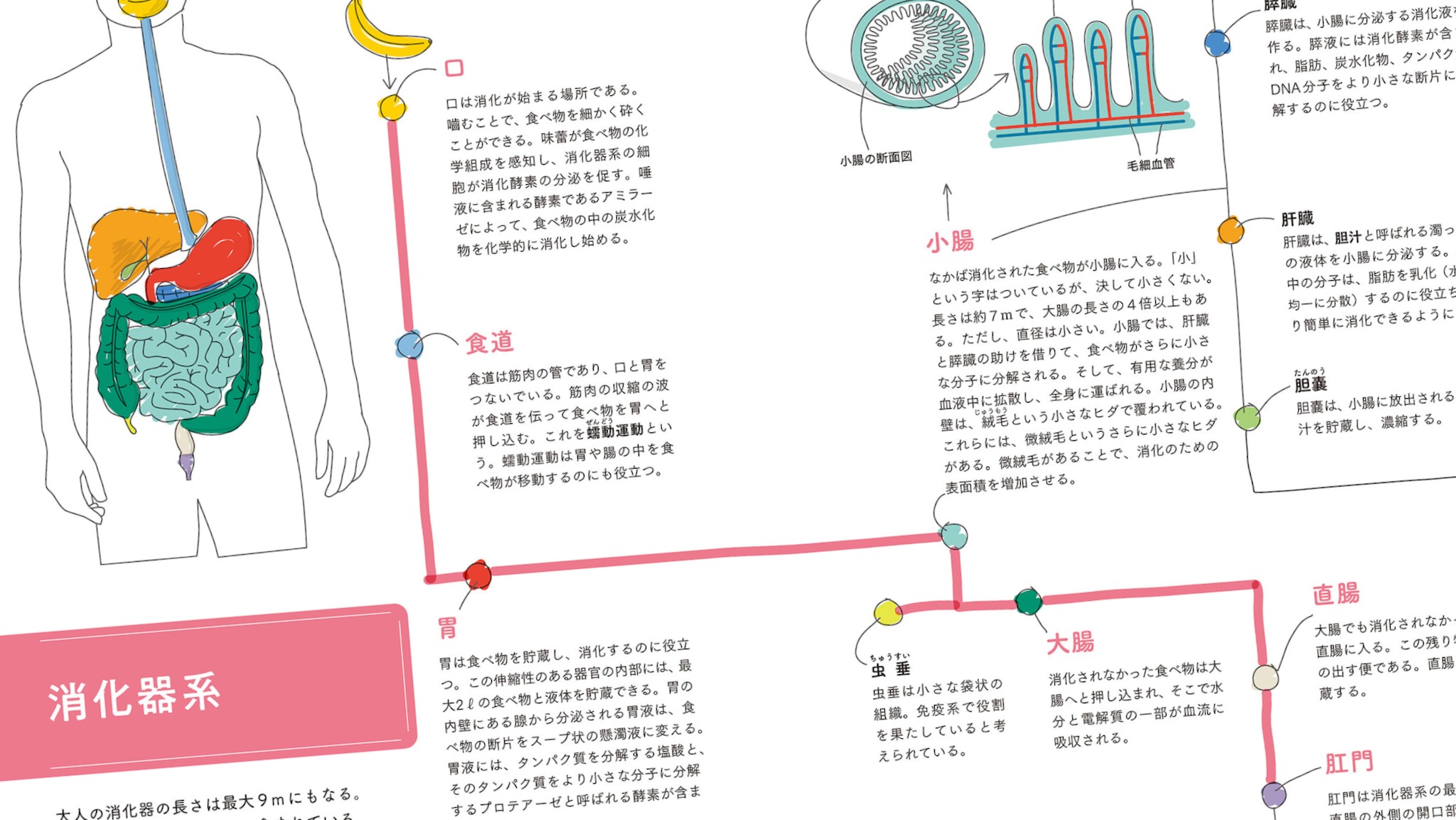

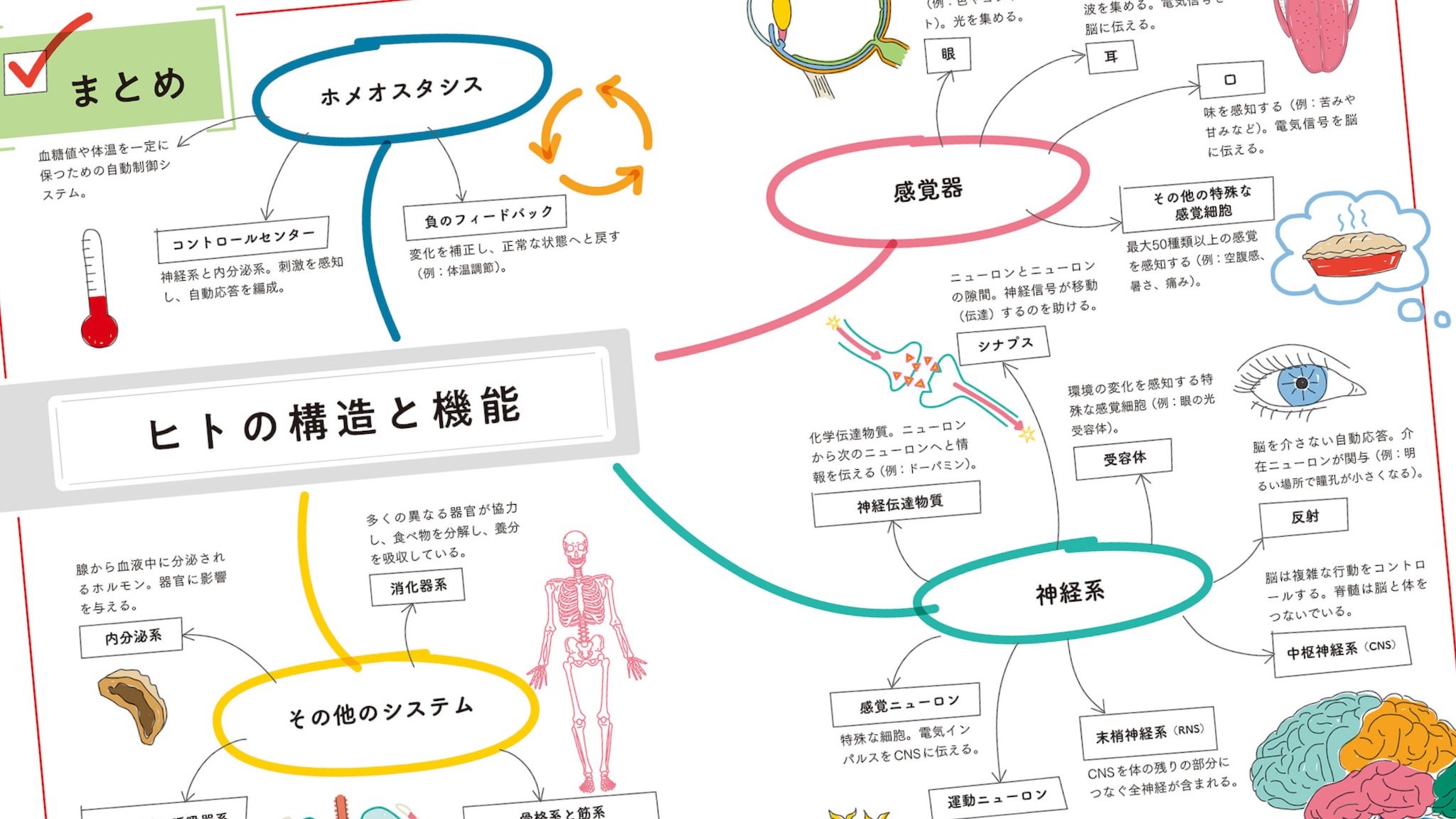

生物学の入門書だと、遺伝子だ反応経路だとなるところ、ヒトのことがちゃんと押さえられている。そこのところをみてみよう。解剖生理学のまとめで、いくつかの器官系がとりあげられる。

重箱の隅をつつくような形態学はなくて、単純な折れ線で表現される。

章末にはまとめのダイアグラムがある。

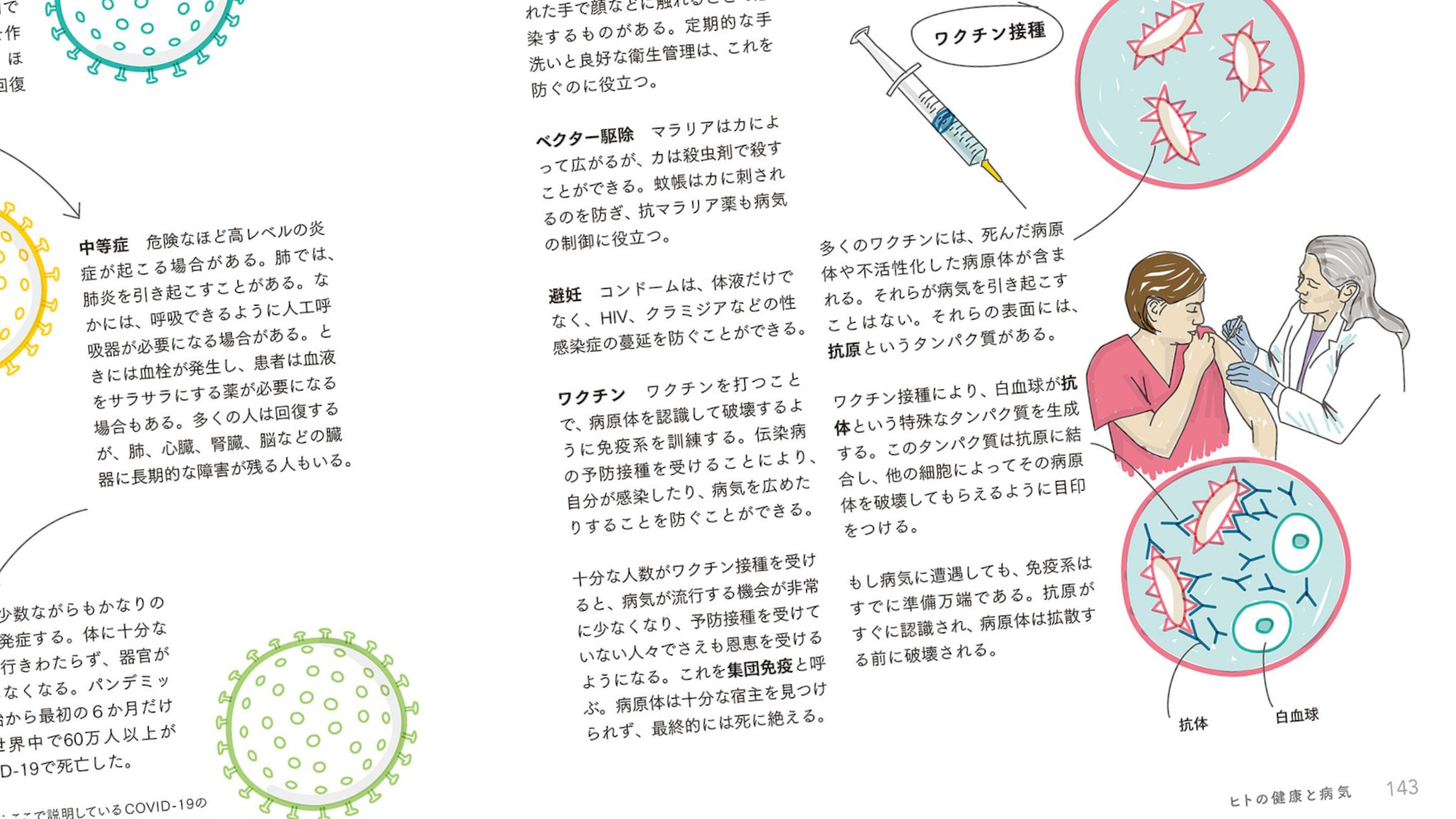

続く章では病気のことも論じられる。

器官系

消化器系は、線で

章末のまとめ

コロナや予防接種

ときどき、盛大な間違いはある。機械翻訳を修正したときに漏れていたとかかもしれない(正誤表)。

筆者はもと分子生物学のひとだったので、解剖学や組織学にはこだわりがないのかもしれない。とはいえ、胃壁の模式図はデタラメだ。筋、上皮、腺という分類もよく分からない。組織を構成する要素というなら、筋、上皮、神経、結合組織だろう。

これはもしかすると機械翻訳のまちがい

胃の壁でこれはない