怪談に学ぶ脳神経内科

怪談・奇譚・幽霊画に現れた怪奇な人々を10の「症例」として診療していく「医学書」。ここで本書を医学書の範疇においた要件は後で述べる。帯で荒俣 宏氏が絶賛していたとしても。

著者は、詩人で神経内科医。8歳のころから詩に親しみ、早稲田大学文学部に進学。このころPenfieldの脳地図をみて言語の基盤としての脳に関心を持ち、是枝裕和氏のTVドキュメンタリー、ウェルニッケ脳症を題材にした「記憶が失われた時」をみて神経内科医を志した。獨協医科大学に入学し、現在は同大学病院で神経内科医。脳神経内科・総合内科専門医。医学博士。

本書の出版までの経緯が、ブログに語られている。

帯の荒俣 宏氏(写真のキリヌキを慌てたな)

カバーを外すと現れるボロボロの表紙(のデザイン)がおどろおどろしい

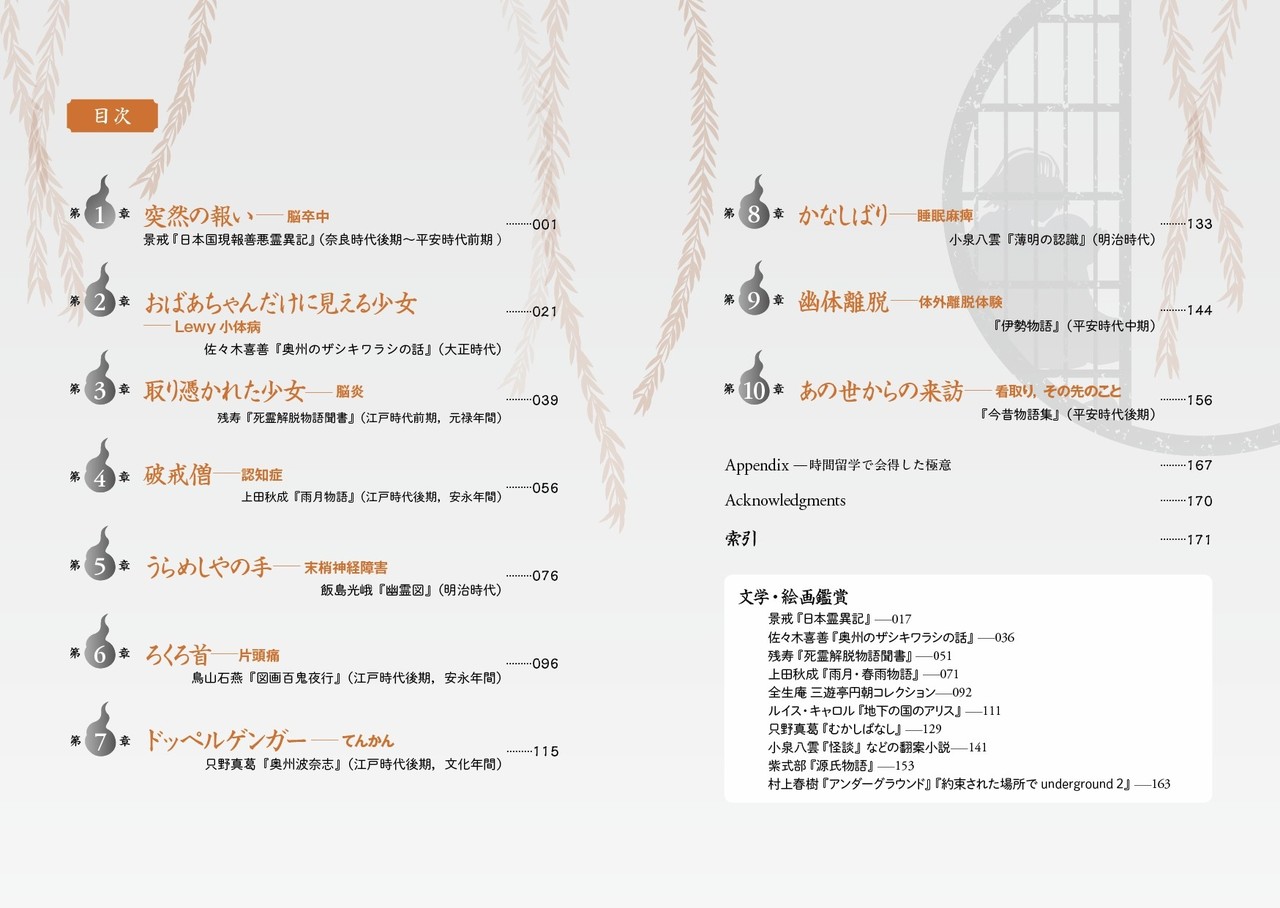

もくじ(「『怪談に学ぶ脳神経内科』【企画誕生前夜】」より)

語り口は、「詩人」というよりも哲学者や社会学者のようだ。多くの資料から言説を切り取り、コンテクストが組み立てられていく。文体はゴツゴツしていて、口数多い。コジらせている。手短にお願いします、結論からお願いします、ともいえる。

それでもただの「文学」ではないのは、冷徹な観察とエビデンス、標準診療の深い読解、サイエンスへのリスペクトがあるからだ。過去から現在まで想像や仮定が飛び回りながらも、神経内科の要点にスッと収束していく。要所には文献が示され、各章末には20〜30の内外の文献がリストされている。加えて、医学用語や医学知識が躊躇なく使われる。門外の読者は面食らうかも知れない。

章末の参考文献リスト

最初の章の脳卒中の話しをみてみよう。高僧の口癖をイジった檀家がバチに当たって急死したという逸話が「症例」になっている。現代語訳が付いているのが親切だ。

症例提示

症例が呈示されれば、鑑別診断でおなじみの3つの設問だ。『クエスチョン・バンク』に取り組んでいる医学生なら、喜々として答えるだろう。

鑑別診断

つづいて、自験例に基づいた、現代の架空の症例が紹介される。架空とはいえ、最初の症例にそっくりだ。

現代の症例

鑑別診断が一通り済めば、解説だ。ここが長い。現代の保健衛生や標準診療から、怪談当時の文献の調査まである。物語の症例に追加の病歴を訊くわけにもいかない代わりに、社会背景の裏付けがいろいろに試みられる。「当時はまだタバコは伝来してなかったし、塩分とりすぎかな〜」の一文では済まされない。

長い解説が始まる

怪談の当時の社会背景

現代の医学でも、検査を無反省に頼っては必ずしも診断に至らない。経過や症状の記録が重要だ。そこでしばしば、怪談の当時に診療すると仮定した、手持ちの道具のない状態での鑑別が試みられる。過去の研究者のいろいろな努力が検討され、最後は「やっぱり確定診断はCT」と結論づける。

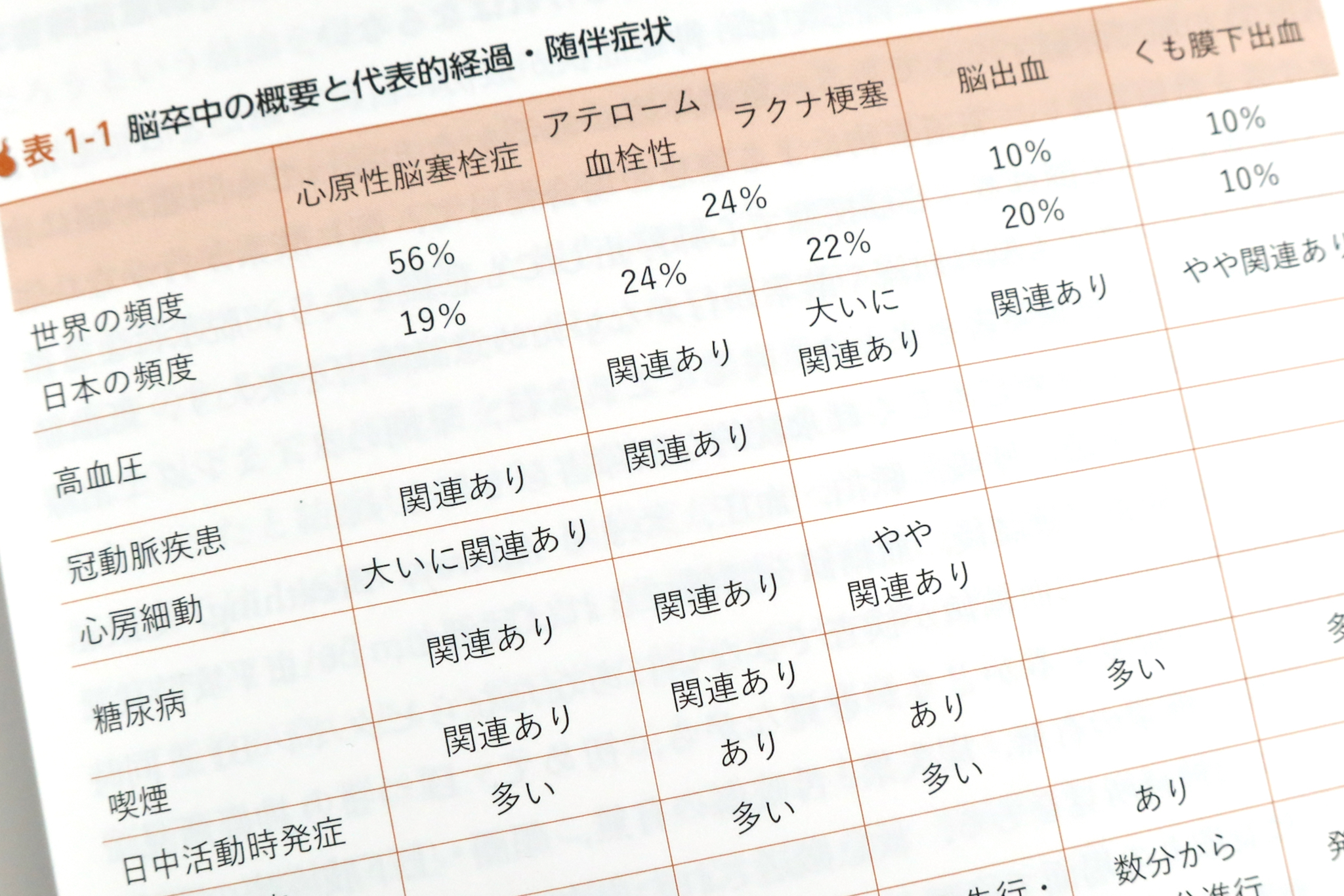

脳卒中の随伴症状。この表は便利

脳出血と脳梗塞の鑑別はCTしかない

最後は、怪談の場に医師として居合わせた場合の、診療が「答え」として述べられる。CTはないのに注射薬、心電計、聴診器はありそうだが、そこはSFのお約束だ。

医師としての診療

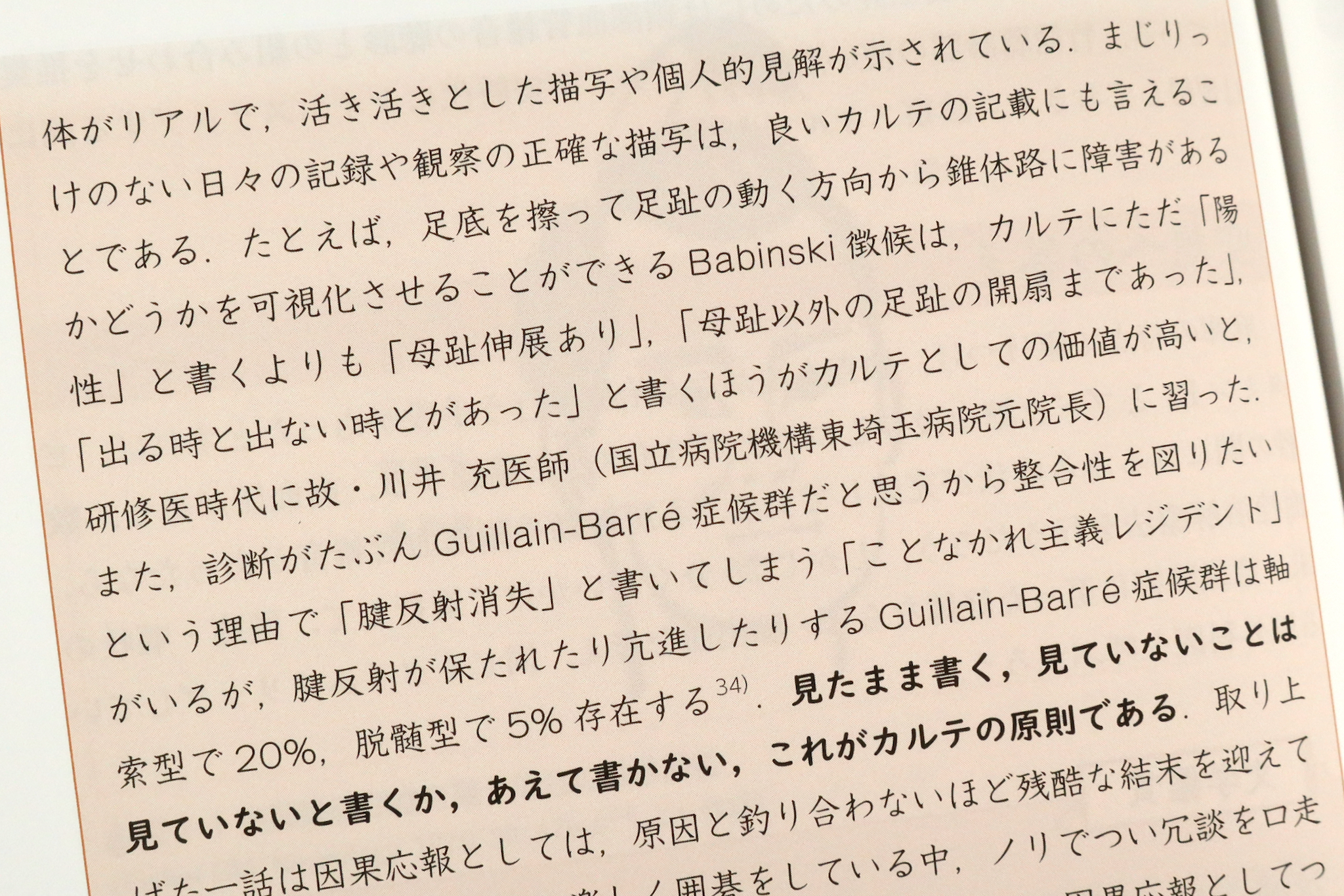

「症例」の記載された作品について、最後に語られる。この奇譚が「症例」として成り立ったのは、作者のリアルな描写のおかげだ。ここから、カルテ記載の肝要まで至る。

作品解説

いろいろな人の査読があったらよりよかったかもしれない。誤植に気づいたことはあったし、ふつうの蒸留酒のエタノール濃度は70%(p.7)ではなく加水されて40%位なので消毒には心許ない。