Basic Clinical Neuroscience

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

臨床神経解剖学の厚すぎないテキスト。Kindle版を買った。eTextbooksフォーマットで、冊子体のままのページ表示になっている。iPadのアプリで読むのがよい。冊子体には電子版などの付録はなく、そこは残念。

本書の目安は3つ。

- 神経系のいろいろな病態の原因部位がどこか自分で推論できるような、基本的な形態学

- 神経系の正常な働きや異常な状態を理解できるような、基礎的な生理学

- 医療関係の学生全体に向けて、これらを簡明に説明する

ターゲットが医学生だけでなくスペクトルが広いので、わかりやすいだろうと期待される。

ハードコアな神経科学とは方向が違う。例えば、錐体路(皮質脊髄路)の概念を真っ向否定するようなことはない。いまも臨床で役立っているからだろう。四肢末梢の筋は皮質脊髄路、体幹や近位の筋は赤核脊髄路などといった、神経支配の棲み分けは、きちんと説明される。皮質脊髄路損傷からの機能回復の理解に有用な知識だからだ。

第3版序文

本書の簡明さは、各章のサブタイトルからすでに明らかだ。たとえば、下位運動ニューロンの章には「弛緩性麻痺」、錐体路の章には「痙性麻痺』とサブタイトルが付いていて、何を学び取ればよいか、臨床に行ってからどう役立つかが一言で示されている。

各章のタイトルの後には、代表的な症例が呈示される。こういう患者で何がどうなっているか、先を読めば分かるよ、といわけだろう。例えば、錐体路の章ならこうだ:

60歳男性、高血圧がある。突然頭痛がして、半身麻痺が生じた。右側でバビンスキー反射陽性、右上下肢の腱反射亢進、筋トーヌス亢進。右下半の顔面筋の筋力低下もある

説明文は確かに直截でわかりやすい。

錐体路:痙性麻痺

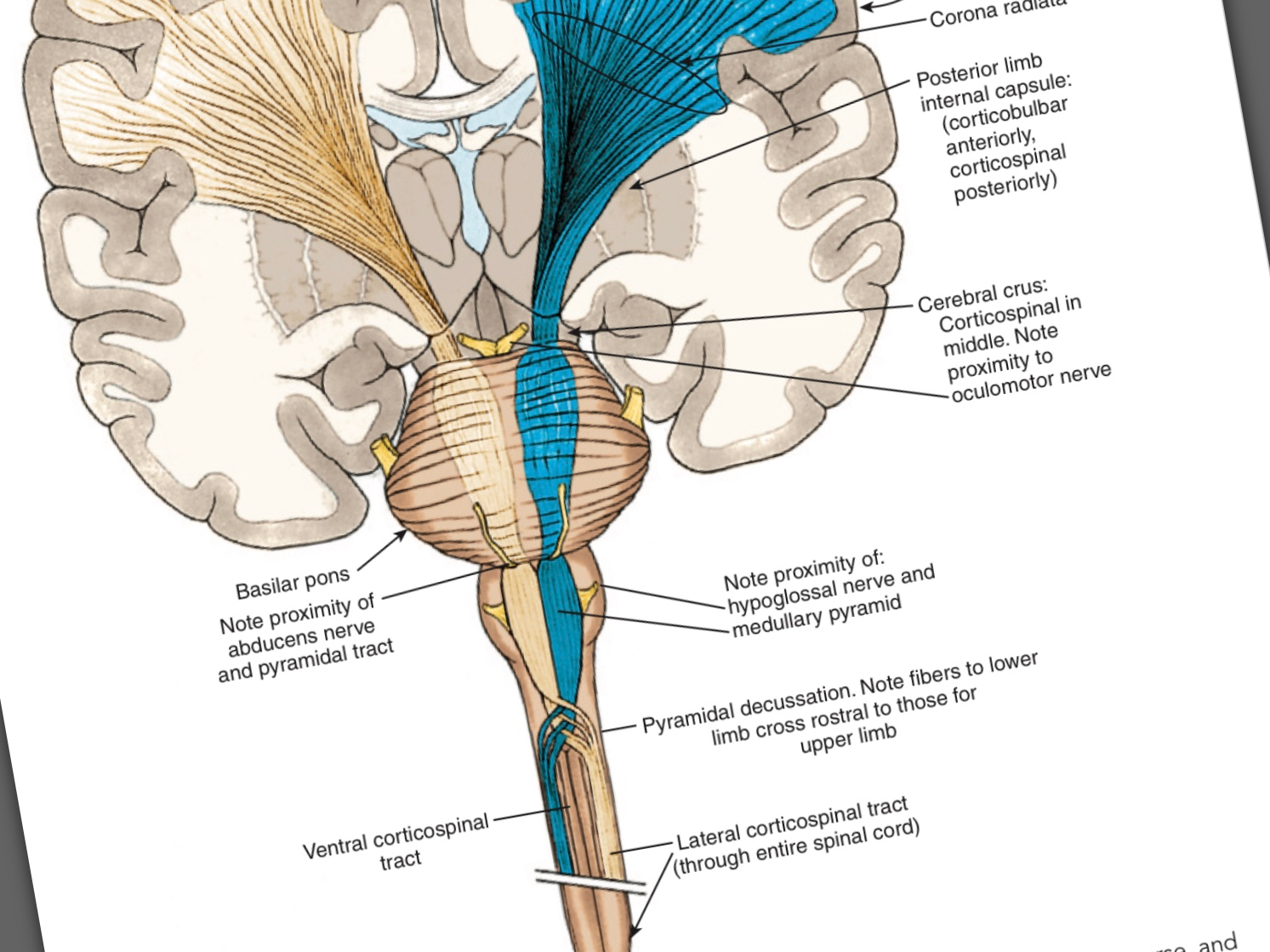

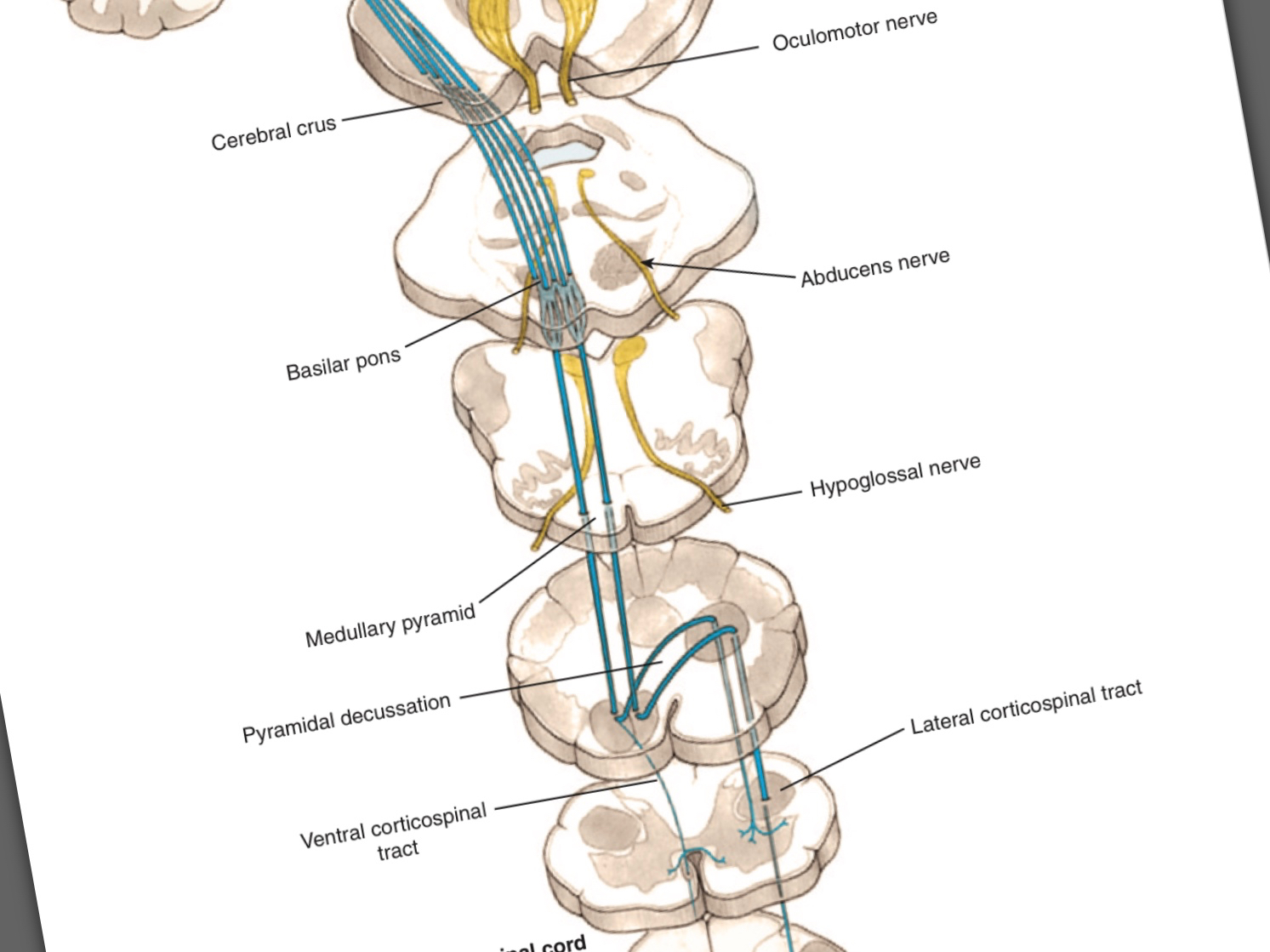

脳の外観写真、スライスの写真、MRIが少しあるが、大部分の図は手描きのイラスト。もとは白黒で、第3版で彩色されたらしい。

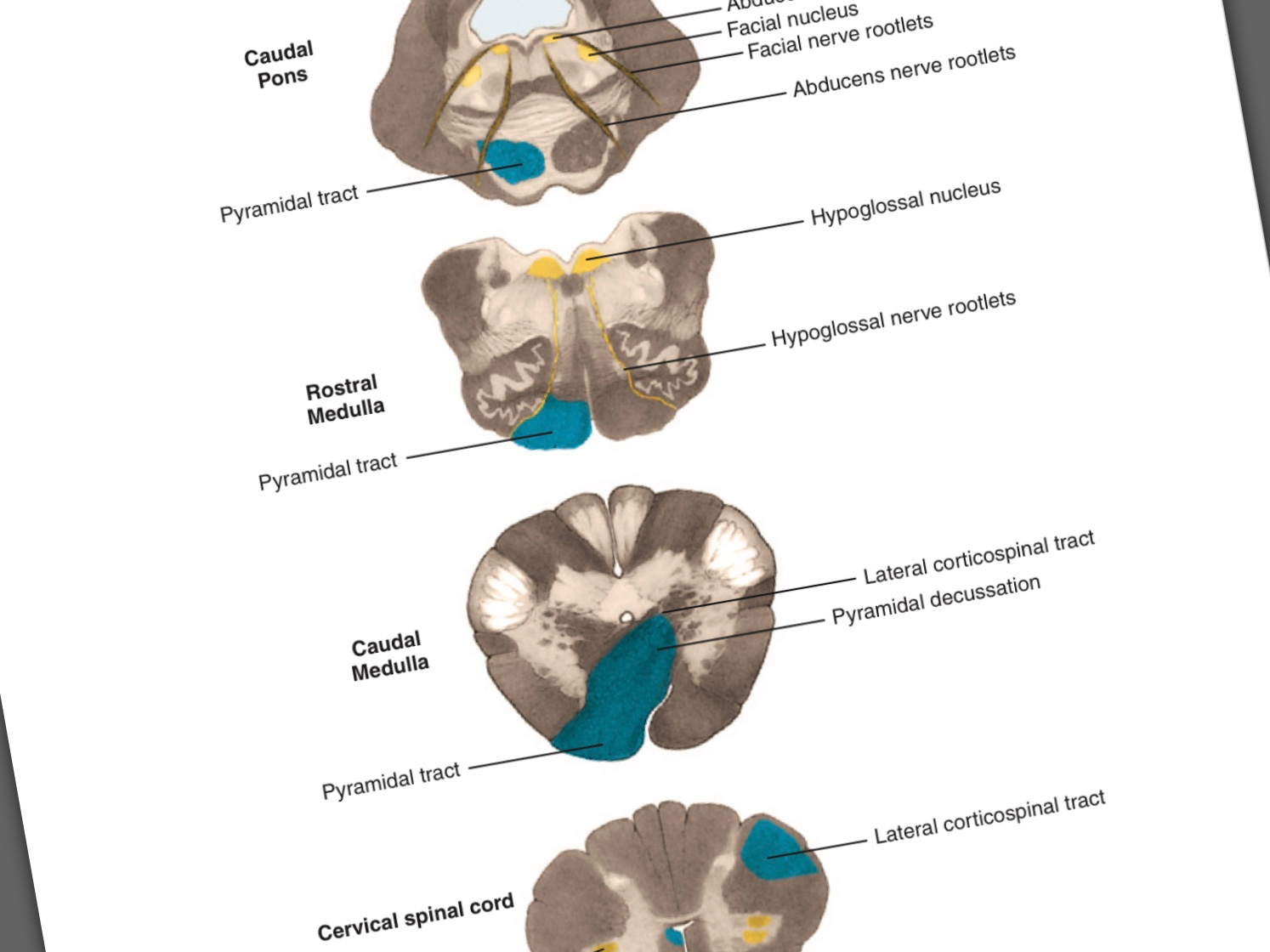

重要な構造を複数の図で表現することが多い。錐体路なら、全体図で部位やボリュームが概略わかり、スライスを線でつないだ図で伝導路が詳しく分かり、最後に髄鞘染色のスケッチ上に現れた伝導路が塗り分けられる。

錐体路の概要のイラスト

錐体路の詳しい伝導路

錐体路の断面図

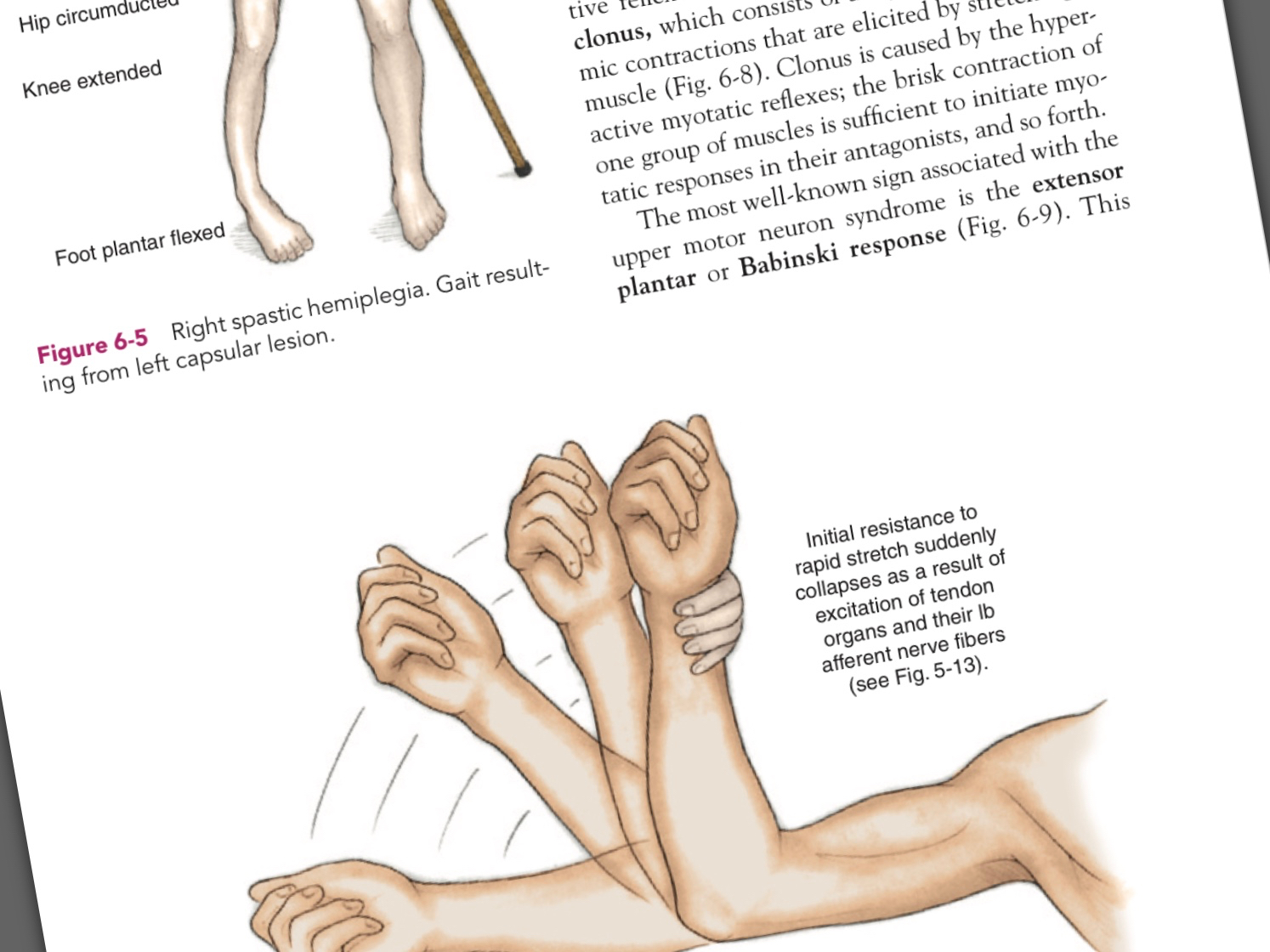

主要な症候や診察のしかたもイラストで示される。イラストの方が特徴を強調できるし、プライバシーの問題を避けられるので顔面の症候も表現できる。

錐体路障害の症候をイラストで

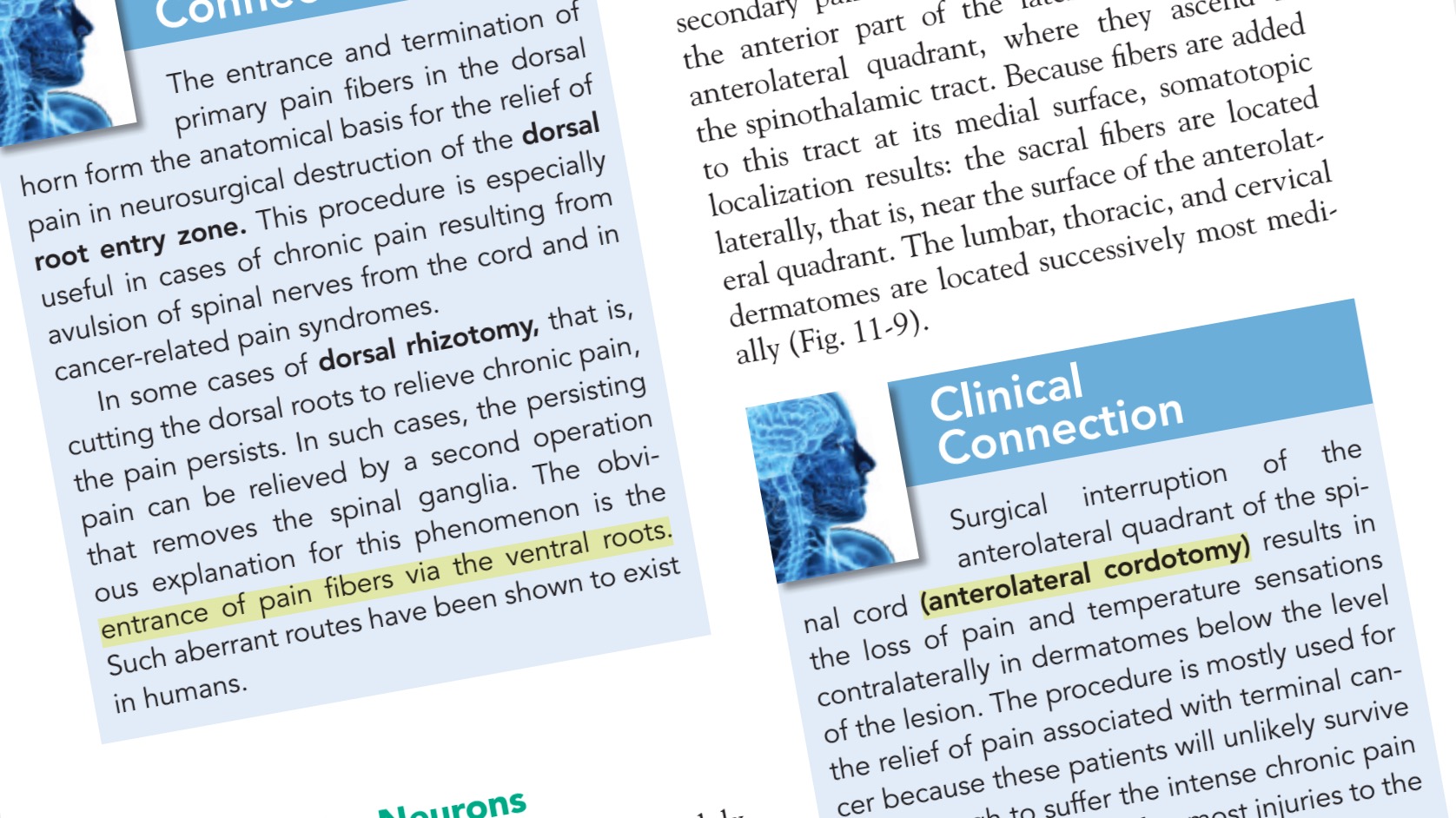

「Clinical Connection」という囲み記事で、臨床で覚えておきたいポイントがまとめられる。臨床との関わりを知れるだけでなく、解剖自体も印象的に記憶される。たとえば、

脱臼や骨折が最も起こりやすいのは、下位の頚椎と、胸椎と腰椎の境界。たいていは脊髄が圧迫され、多少とも損傷される。損傷レベルより下位で完全または部分的な機能損失が生じる。

臨床とのつながり:錐体路の章から

上行路の章から:前根から脊髄に入る痛覚線維の存在。終末医療での脊髄前側索切離術

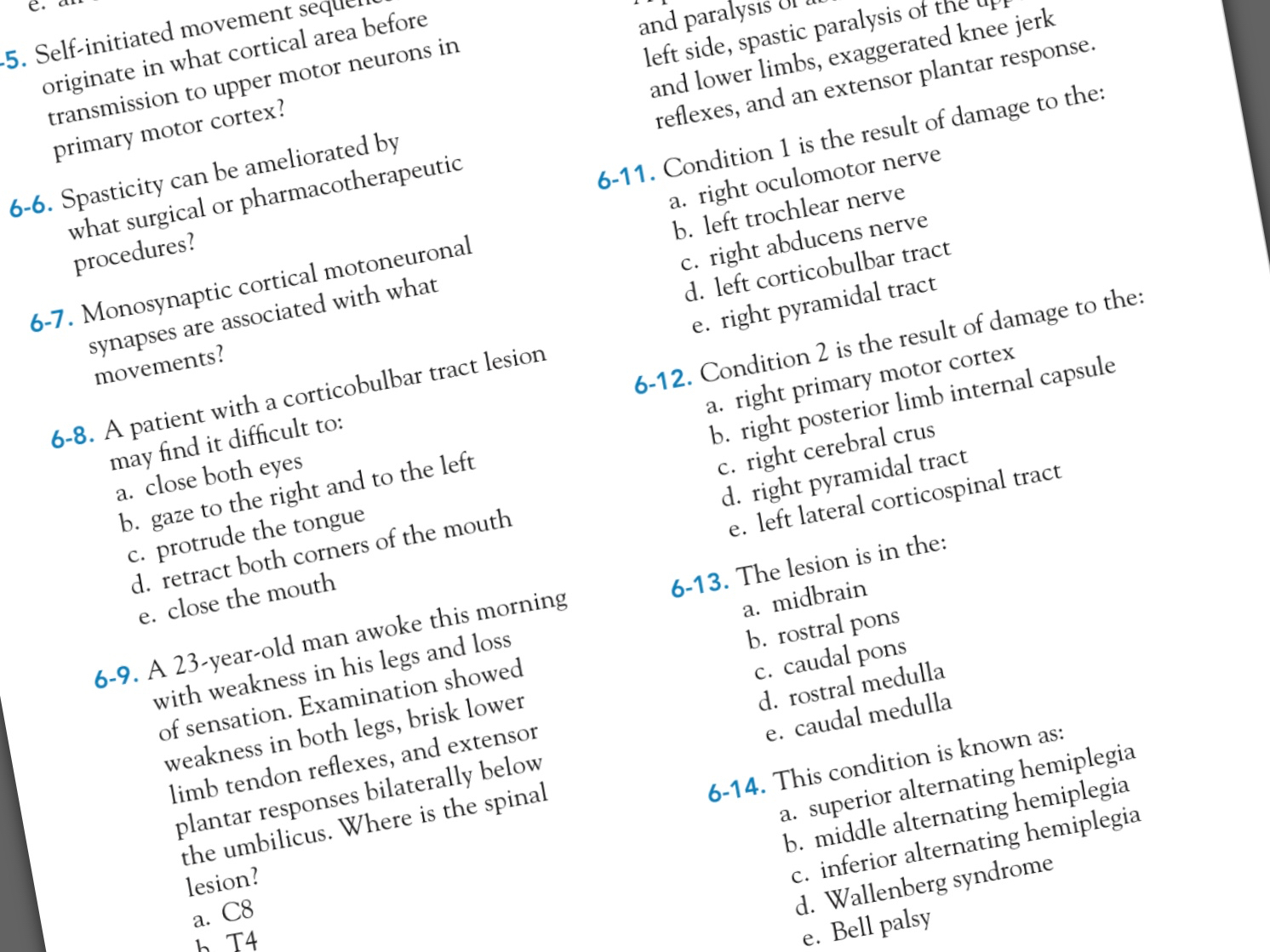

章末にはUSMLEに似せた練習問題がある。

練習問題

もうすこし立体のわかりやすい図があるといい、とか、MRIやCTと対比させてあって写真を読めるようにもなってたらなど、希望したいところはあるが、本書のスペクトルを考えると、これでいいとも思われる。

類書に下記があり、古い版なら日本語版もある。

厚くても大丈夫なら、ブルーメンフェルト。