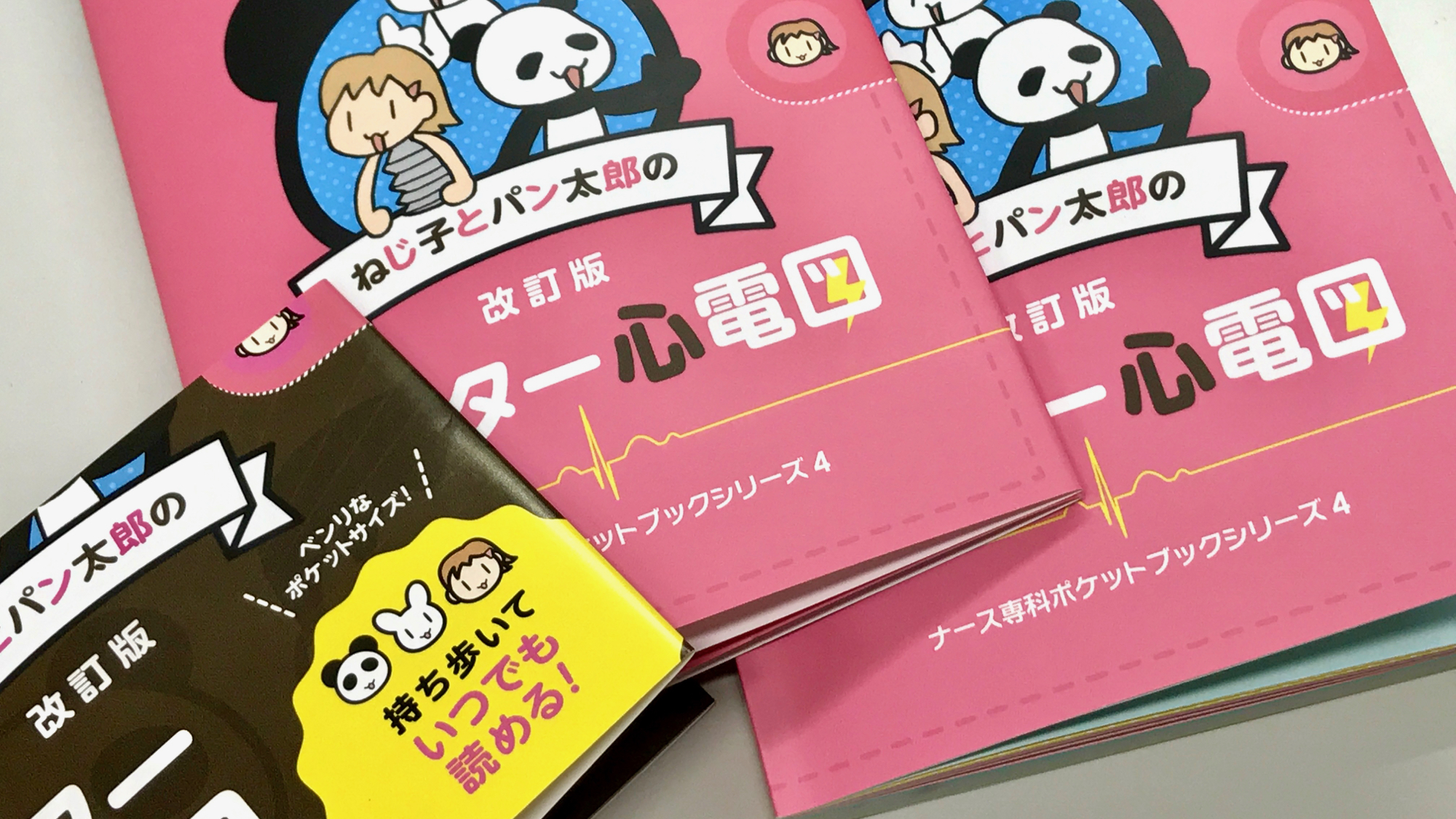

ねじ子とパン太郎のモニター心電図 改訂版

4月に改訂された。心電計の自動診断の方が自分より上手(泣)と思ったら、読んでみよう。

病院には「生体情報モニタ」という医療機器がある。心電図、バイタルサイン、血中酸素飽和度などを常時計測するもので、患者の状態が不安定だったり、手術中だったりのときに使われる。テレビドラマで登場人物が危篤!というときにもでてくる。

患者の状態が急変するとアラーム音が鳴って、医師や看護師が駆けつける。画面の波形を見てこれはいかん!となって、処置をするわけだ。

本書のタイトルにはモニター心電図とあるけれど、12誘導心電図の話も出てきて、心電図全般がわかるようになっている。4部構成になっている:

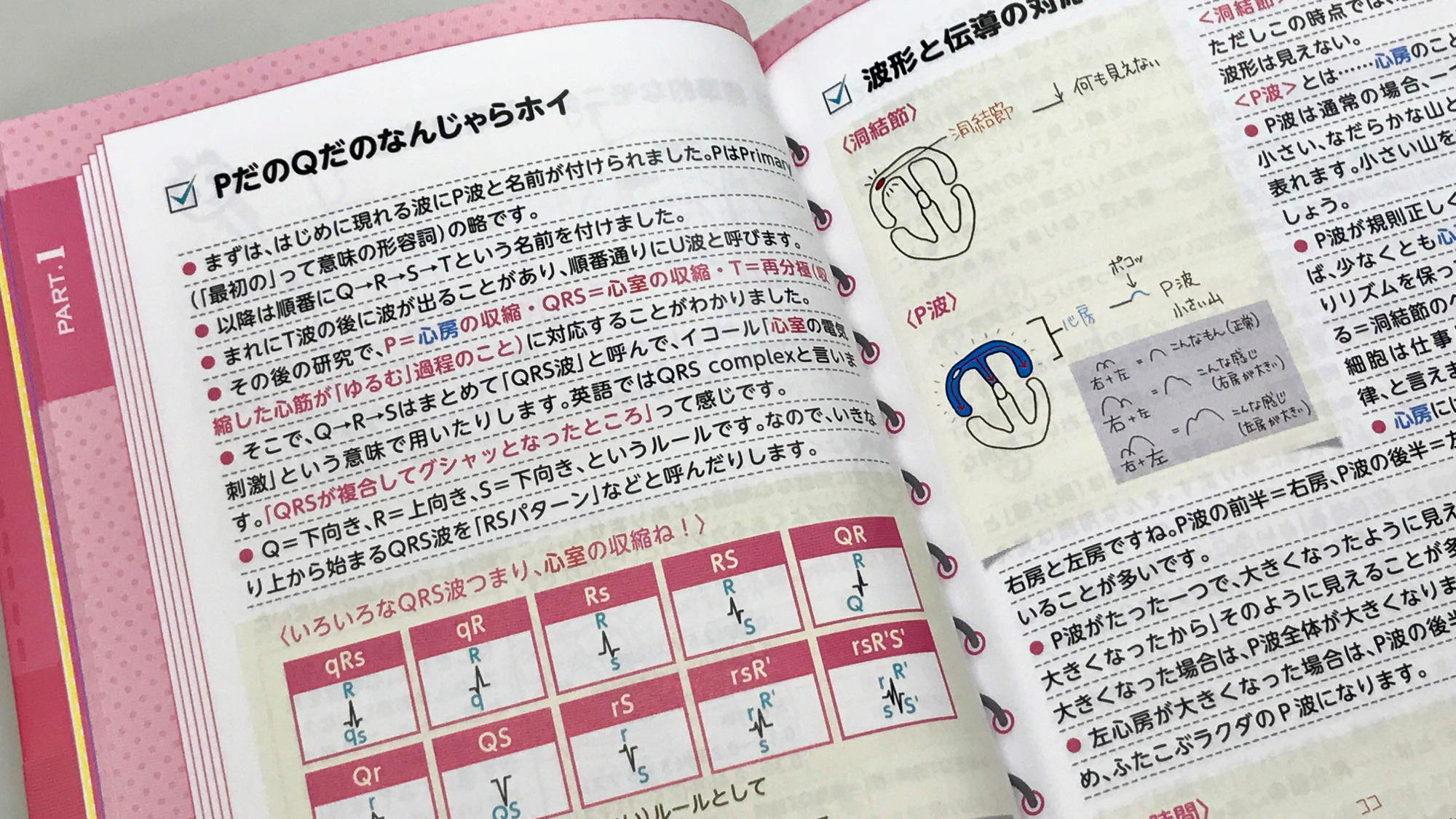

- 心電図のキホン(ピンク)

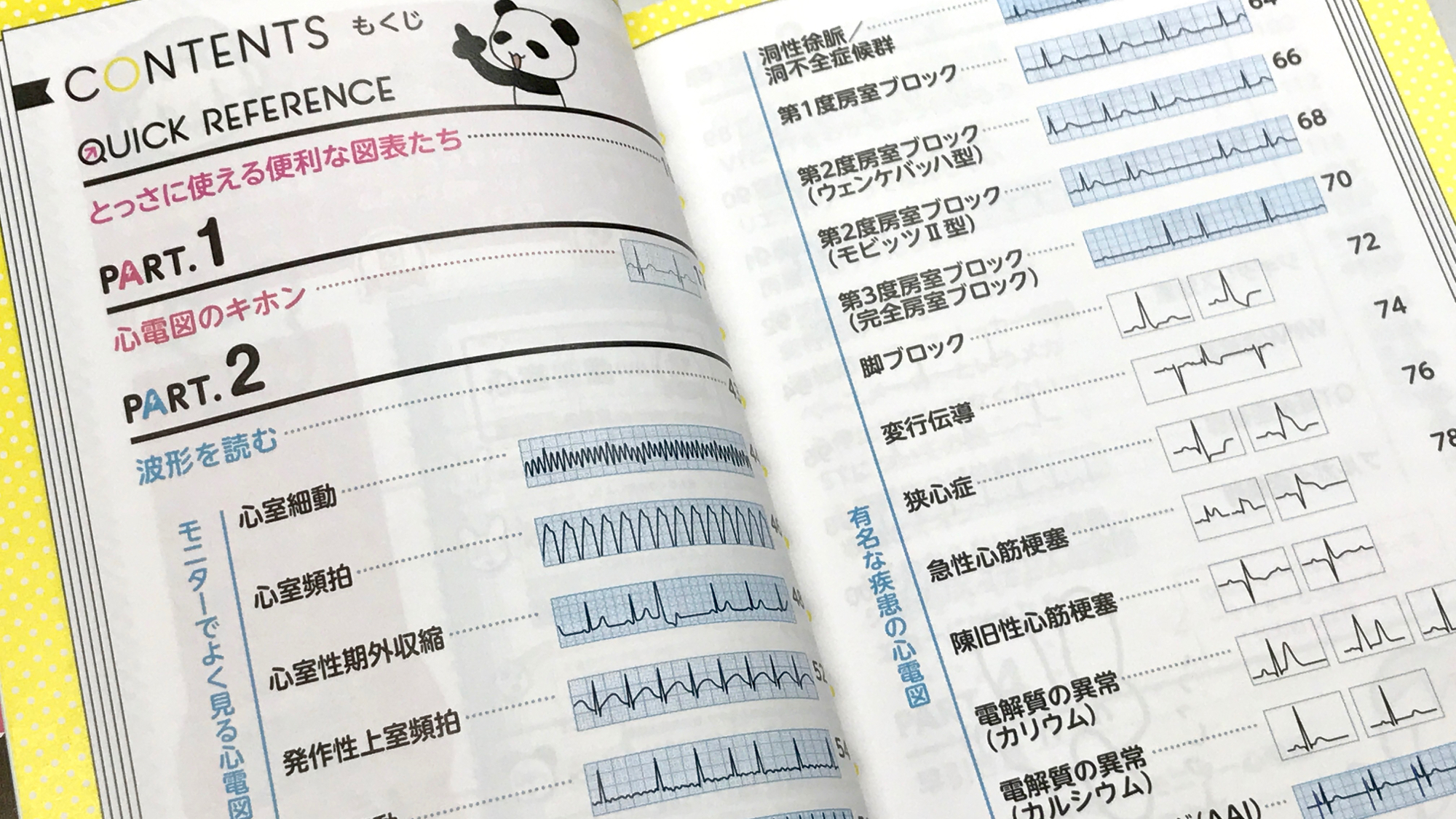

- いろいろな病気・病態のモニター心電図(Ⅱ誘導)の波形を見開きで解説(水色)

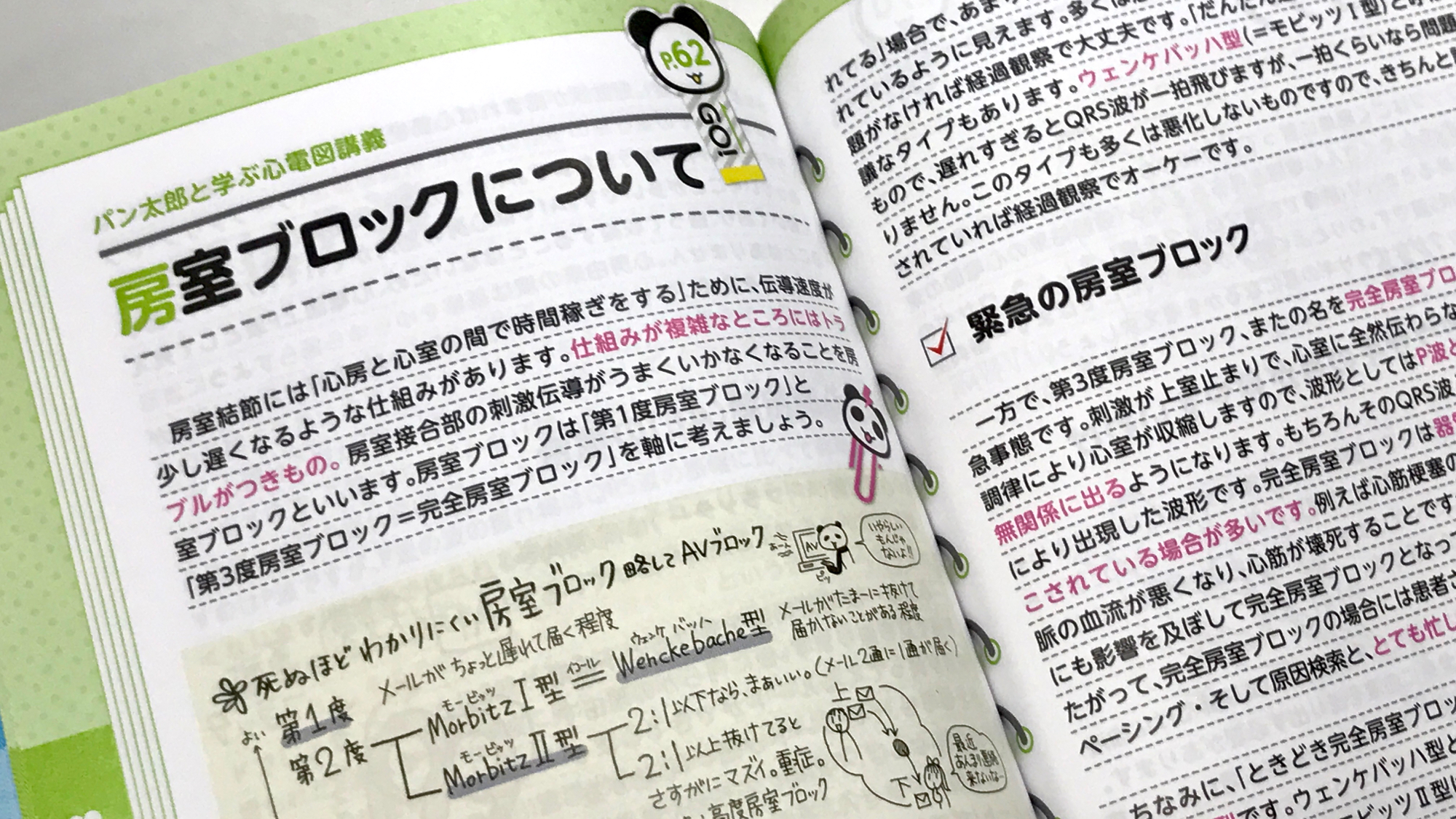

- 心電図の勉強(緑)

- 病気順と波形順の2通りにならべた目次(茶)

(黄はまえがき、あとがき)

4部構成

医学生なら、第1部と第3部から読む。

第1部は心電図のキホンをさらりと

第3部は心電図の勉強

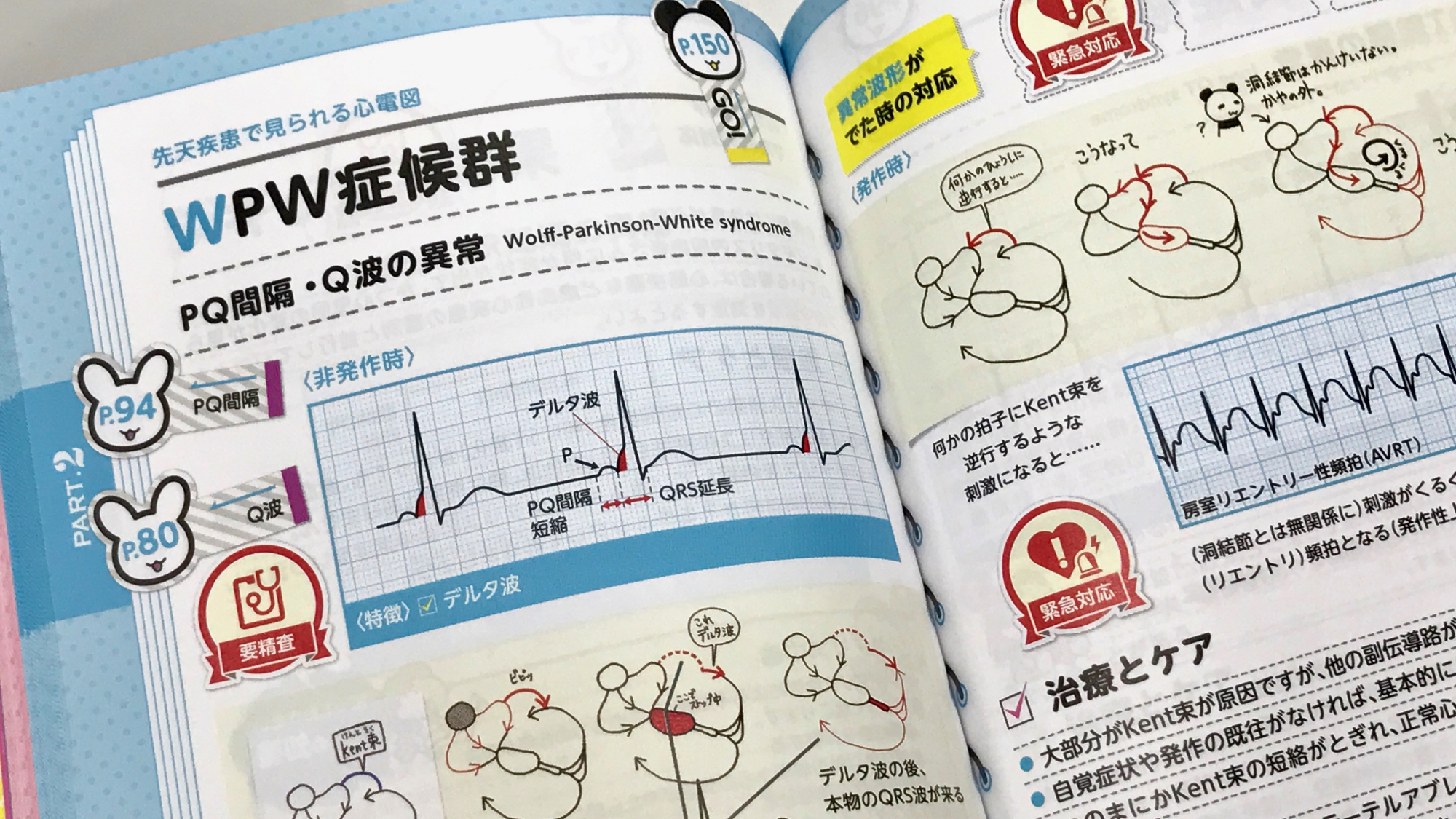

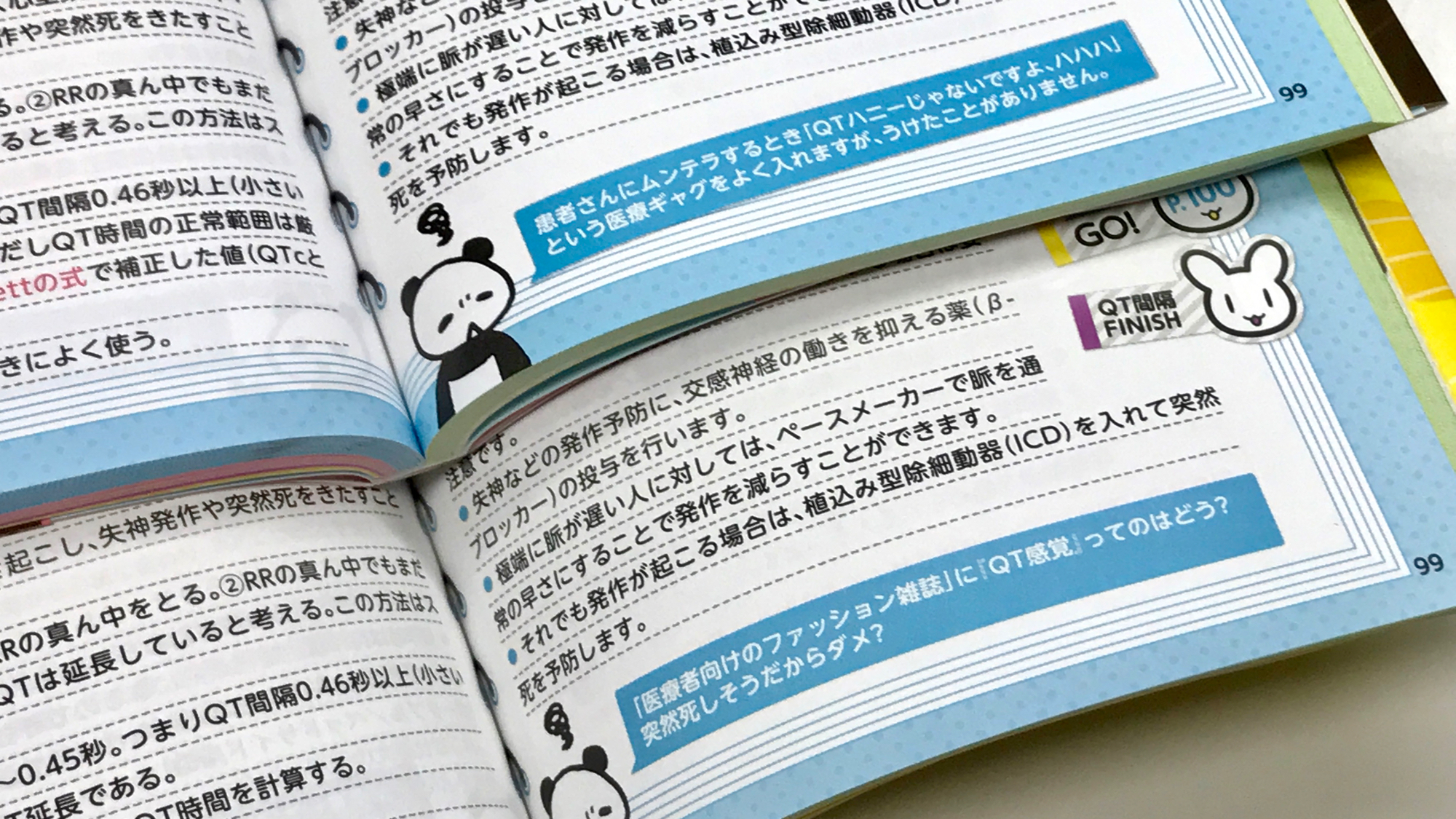

講義や実習で病気や波形の話がでてきたら、相当するページをもくじから探して、第2部を読む。第2部は見開き完結になっていて、ウサギやパンダのアイコンで詳しい説明のあるページが示されている。また、緊急度のわかるアイコンもある。キケンな波形は、鑑別で落とさないようにしよう。

もくじ。波形が載っていて、心電図の勉強がだいたいできていればもくじだけで済んでしまう

第2部はいろいろな病気の波形。参照ページや緊急度のアイコンがある

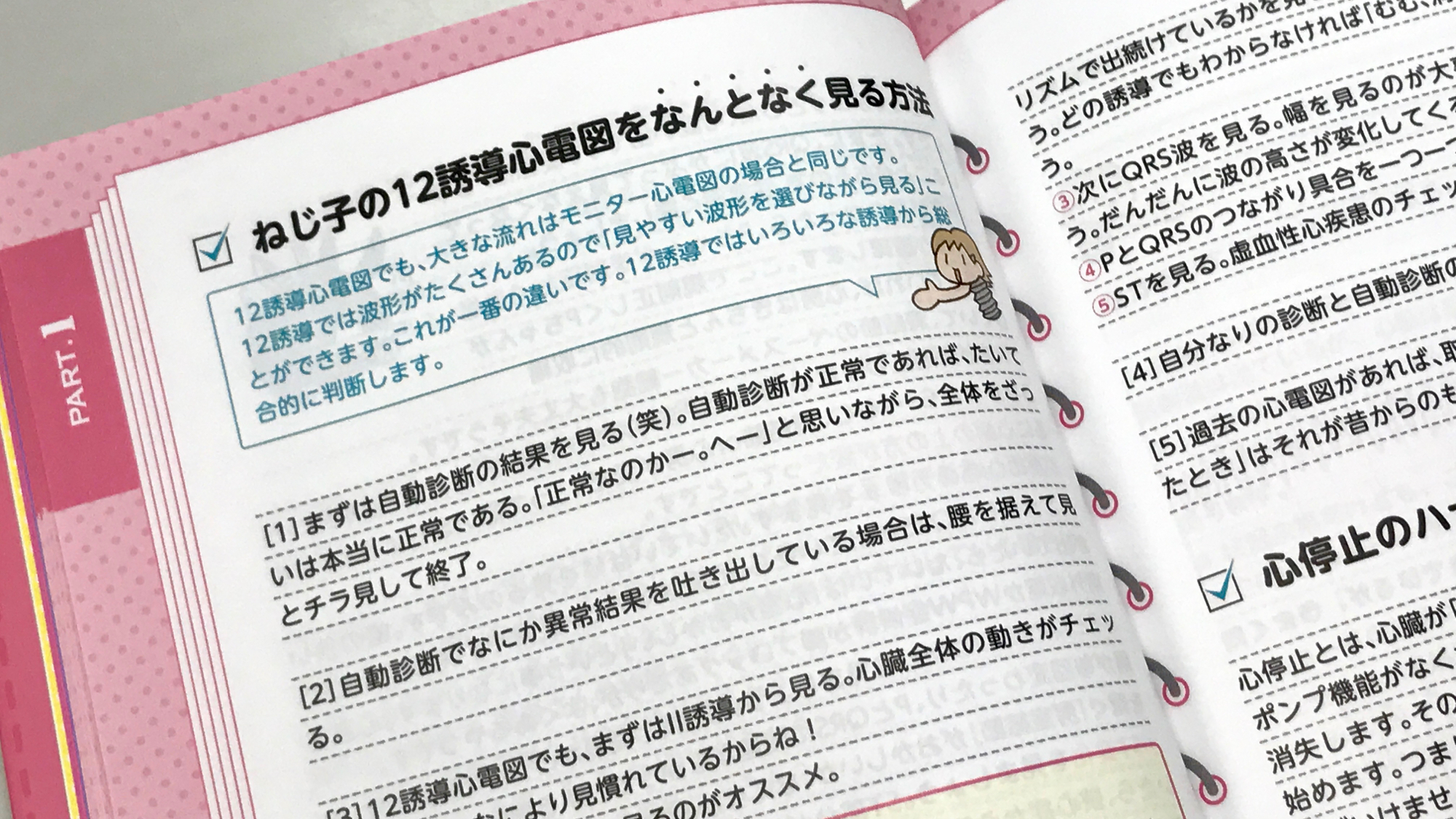

説明は簡潔でわかりやすい。ちゃんと専門的で、そのうえ実際的でもある。心電図の見方など、

こだまでしょうか、いいえ、だれでも。

——金子みすゞ「こだまでしょうか」

という気持ちだ。

「まずは自動診断の結果をみる(笑)」

(ヒント:自動診断は優秀だけど、アホな判断をすることもある。どういうことか、あとがきを読もう)

文庫版なので、ポリクリで心臓内科を回るときにケーシーに入れておける。装丁が丁寧だ。カバーはコート紙で、ぬれても傷みにくい。傷んで外しても、同じ表紙がでてくる。

カバーを外しても同じデザイン

本の後ろ側には、カバーにも表紙にも、名前を書くところがある。ちゃんと書いておこう。医局とか、ナースセンターとか、小物はよく無くなるんだ。

なまえを書く欄がある

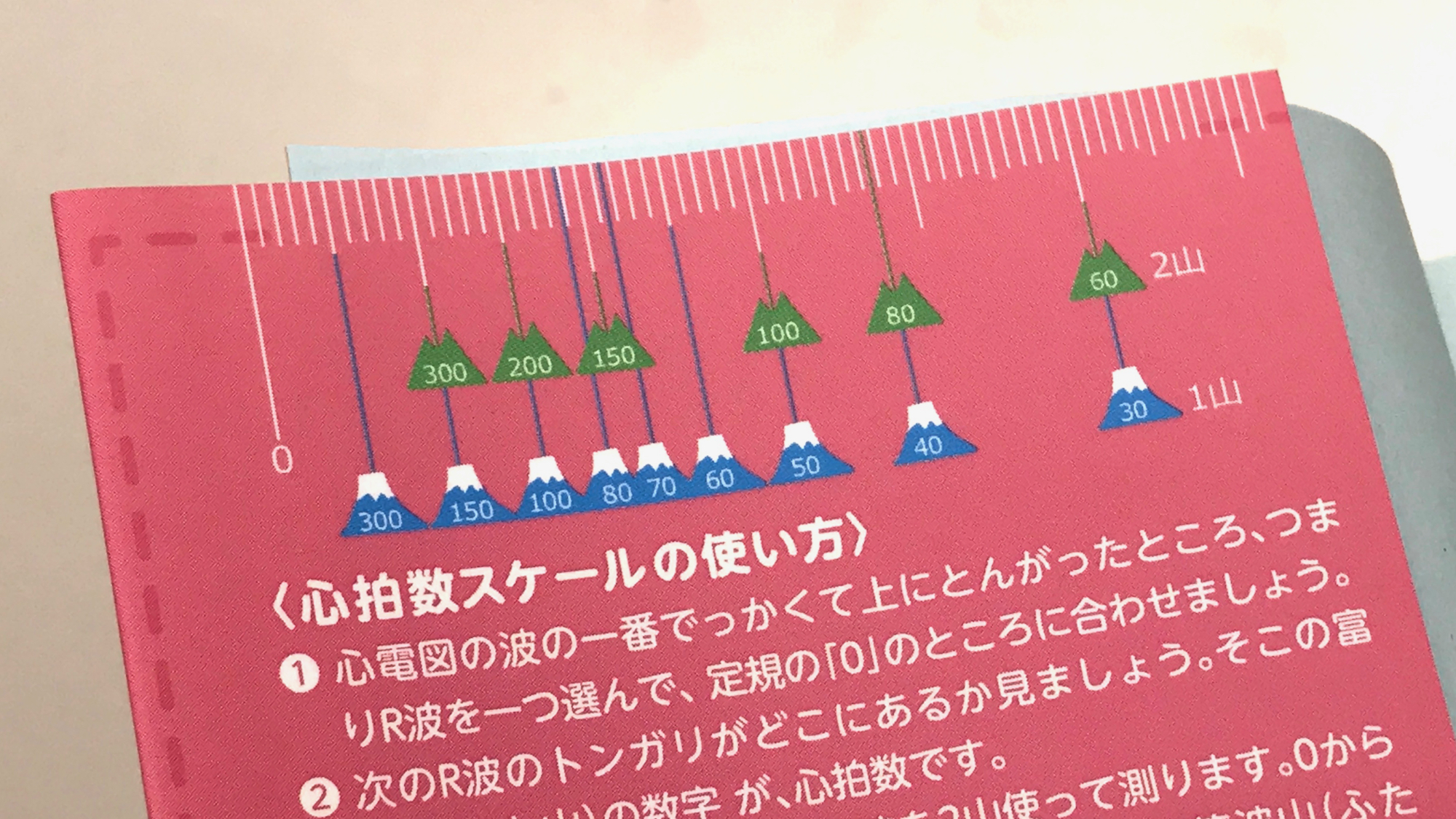

今回の改訂では、カバーの折り返しに「心拍数スケール」と「QTスケール」が追加された。

心拍数スケール

QTスケール

内容の変更は、旧版でわかりにくかった表現の修正。全体の構成は旧版と同じ。ページ数まで同じだ。旧版に書き込みをたくさんして使いこなしているなら、そのまま使っていて大丈夫。反対に旧版がボロになって新調したいなら、買い換えても使い勝手が同じなので安心。

下が旧版、上に乗っているのが改訂版。ページ数が同じ(99ページ)。このパン太郎の発言はわかりやすくなったのだろうか?(笑)

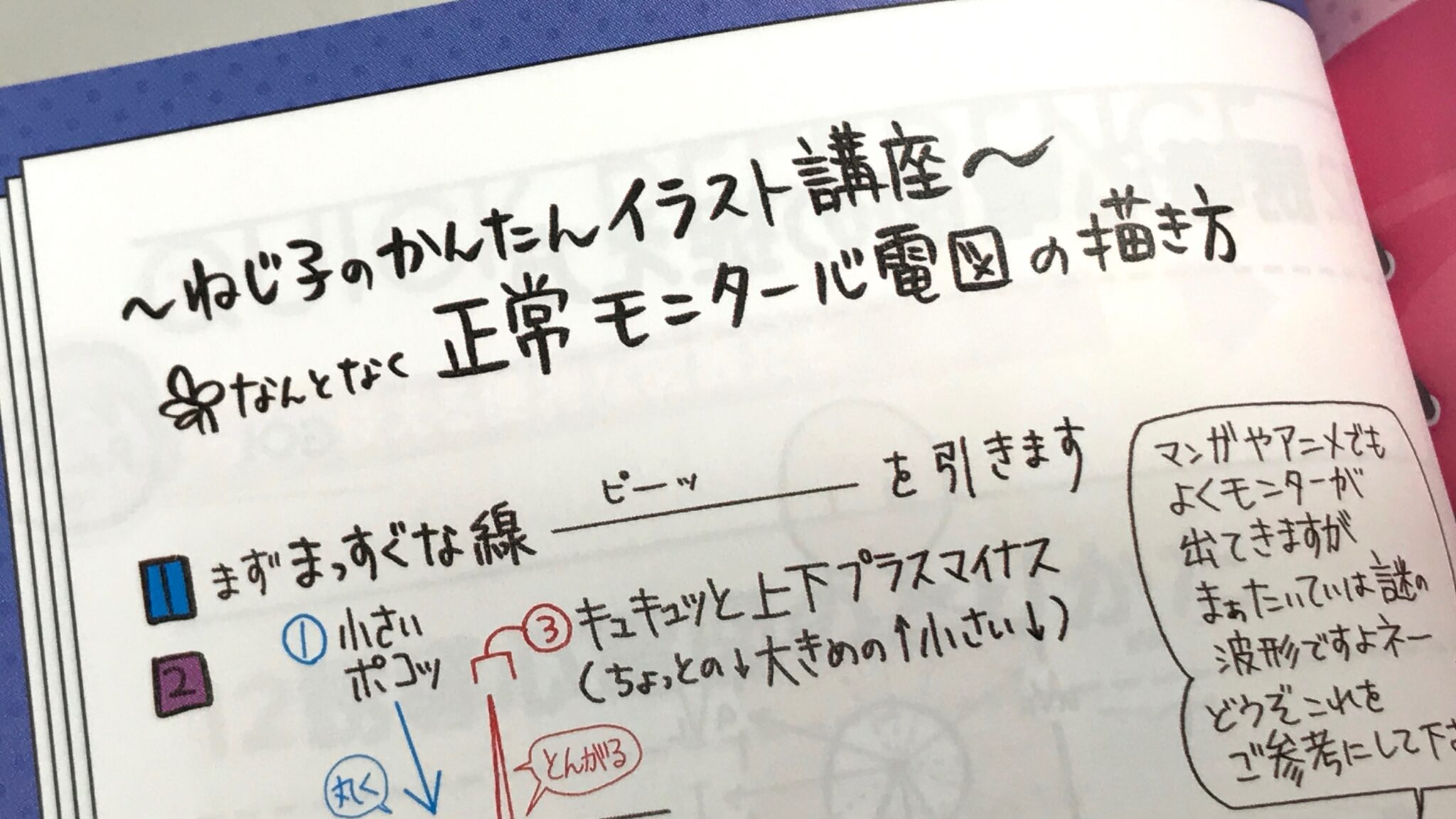

心電図の描き方。病状説明のときにこのスキルが役立つかも

筆者の大上氏はサイエンスライターだけど医師でもあり、ねじ子氏は画師だけど医師でもあり、研修医や看護師向けの著作がある。

もし、心臓の電気生理や心電図の波形がああなる仕組みをよく知りたいなら『ガイトン』、心臓の病気を知りたいなら『病みえ』で。

更新履歴:

- 2017/5/1 最初の投稿

- 2017/6/6 心電図の描き方のページを追加