ベイツ診察法 第2版

Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking の日本語版。

本書は診断学の名著。本国の米国ではスタンダードとして広く採用されている。

内科を中心に、小児科、産婦人科、整形外科などの内容を含む。診察の根幹を学ぶことができる。この日本語版は的確な翻訳で安心できる。OSCEまでには読んでおきたい。

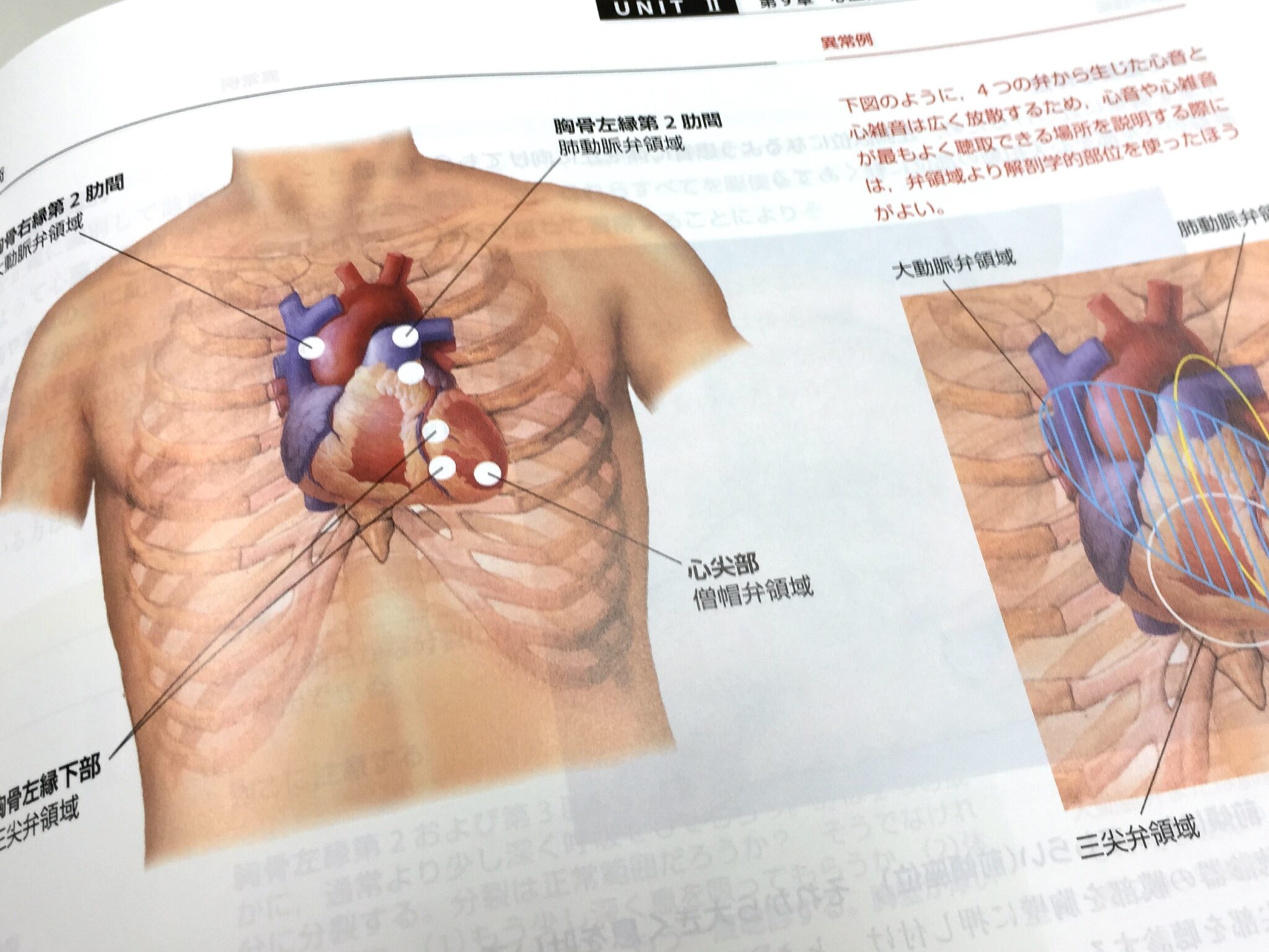

臨床においても解剖学や生理学が基礎をなしていることが、本書からも読み取れるだろう。解剖学の履修生にとっても、勉強の目安になることが多い。

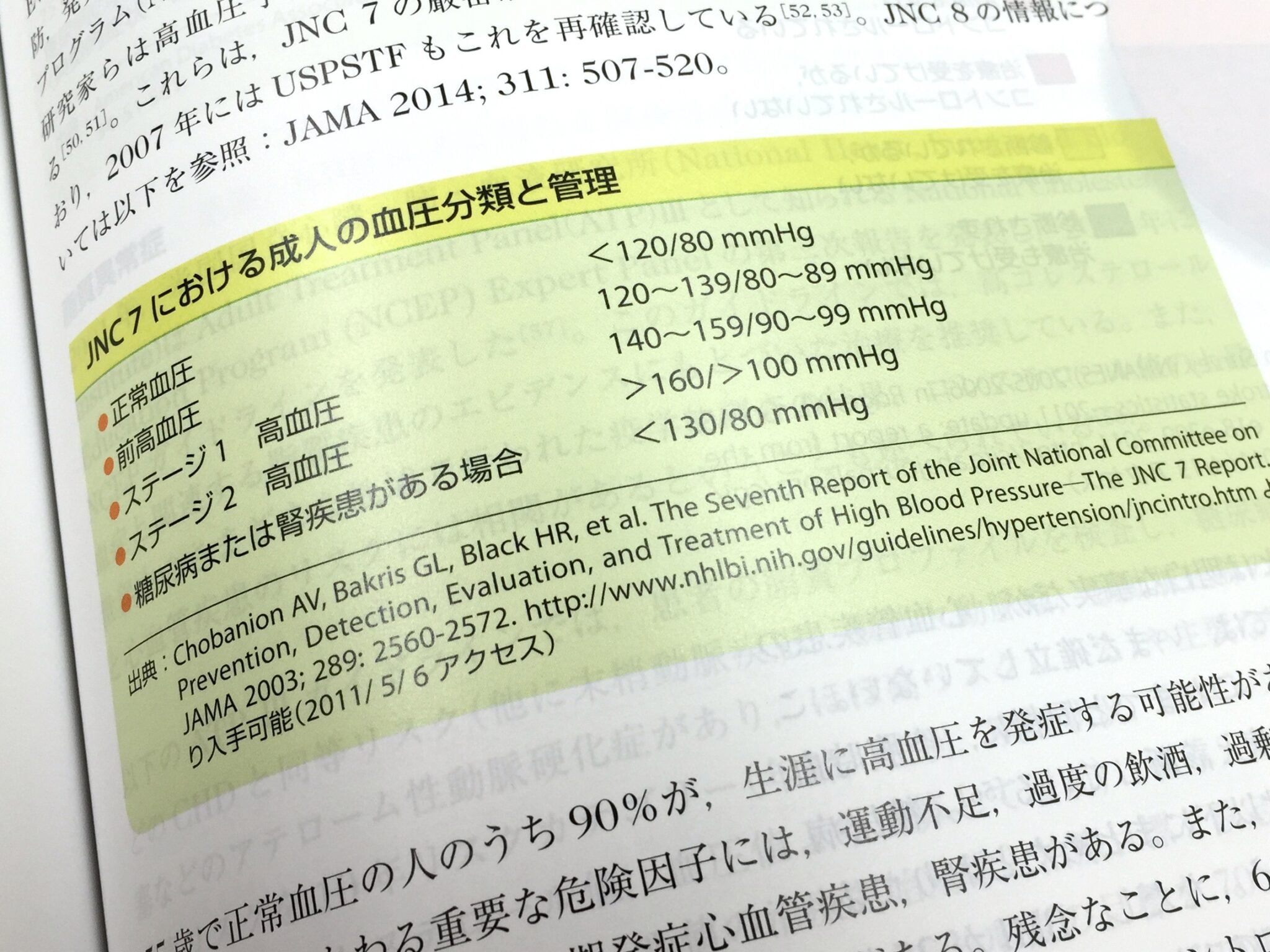

本書に記載されている診断基準や予防接種のスケジュールは米国のものなので、日本の状況は別途調べる必要がある。訳注や追補で補うこともできたのではないだろうか。

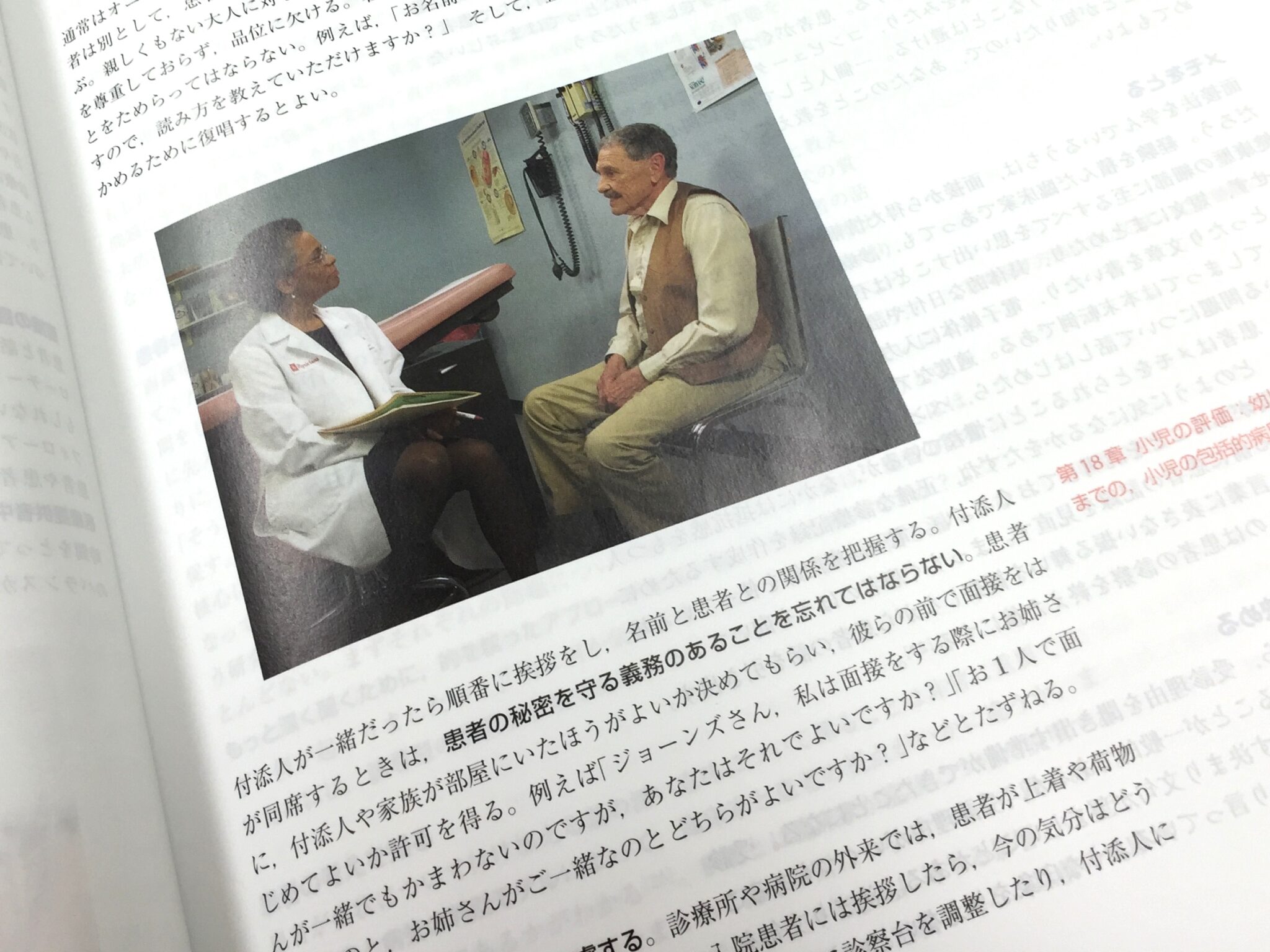

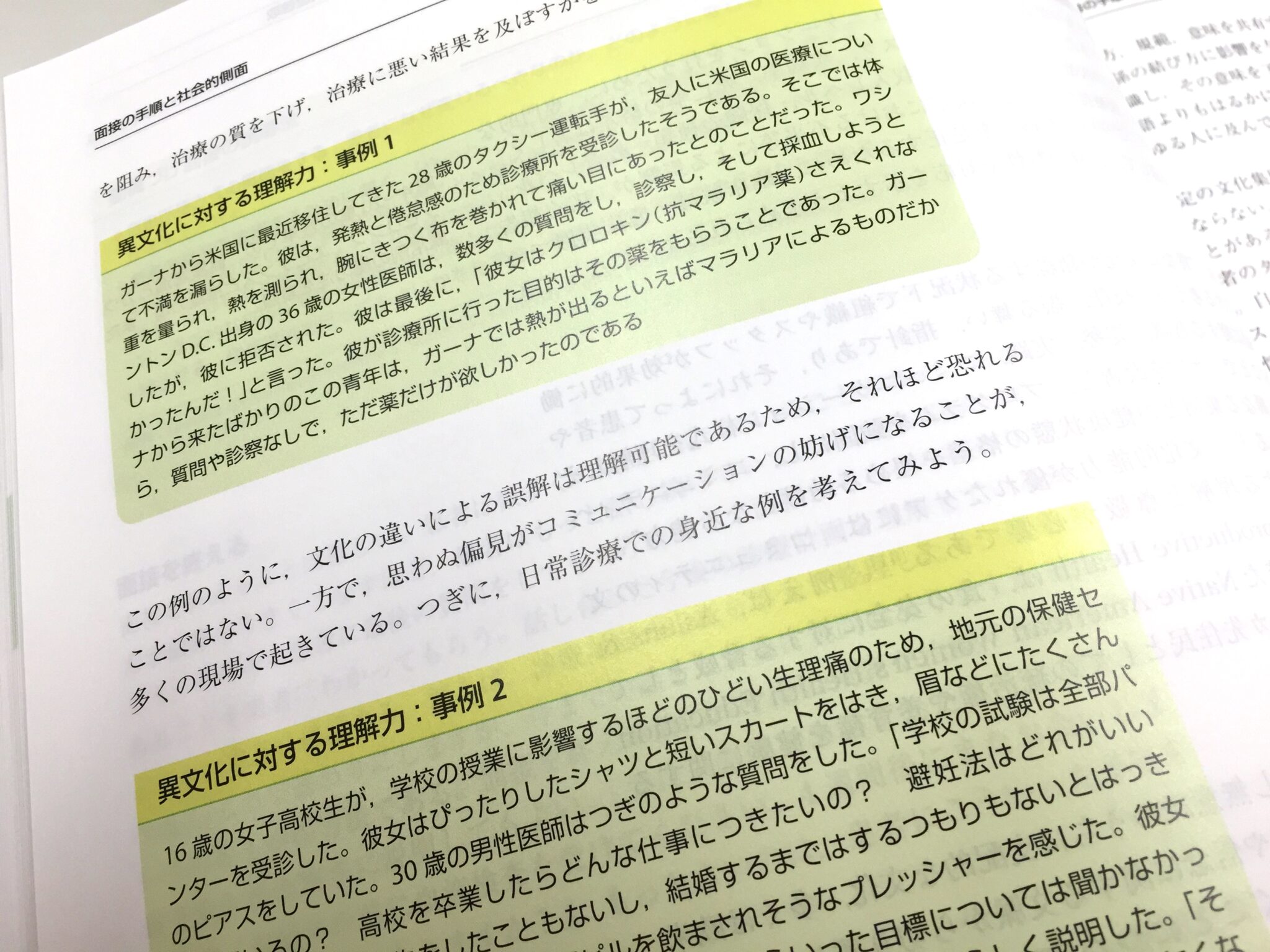

一方、米国の多様な文化や社会問題を背景にしているので、日本の類書より広い視点で診断学を学ぶことができる。

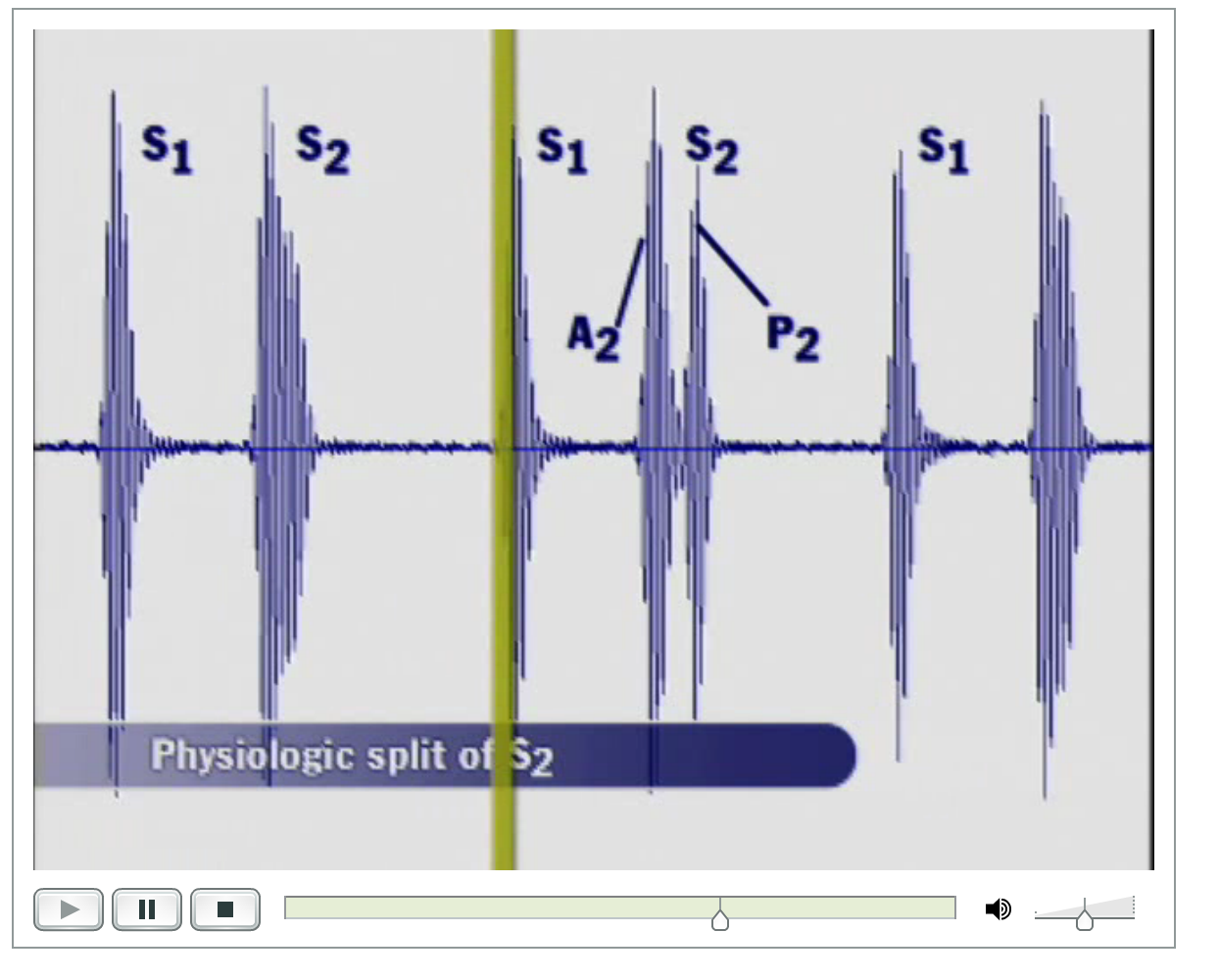

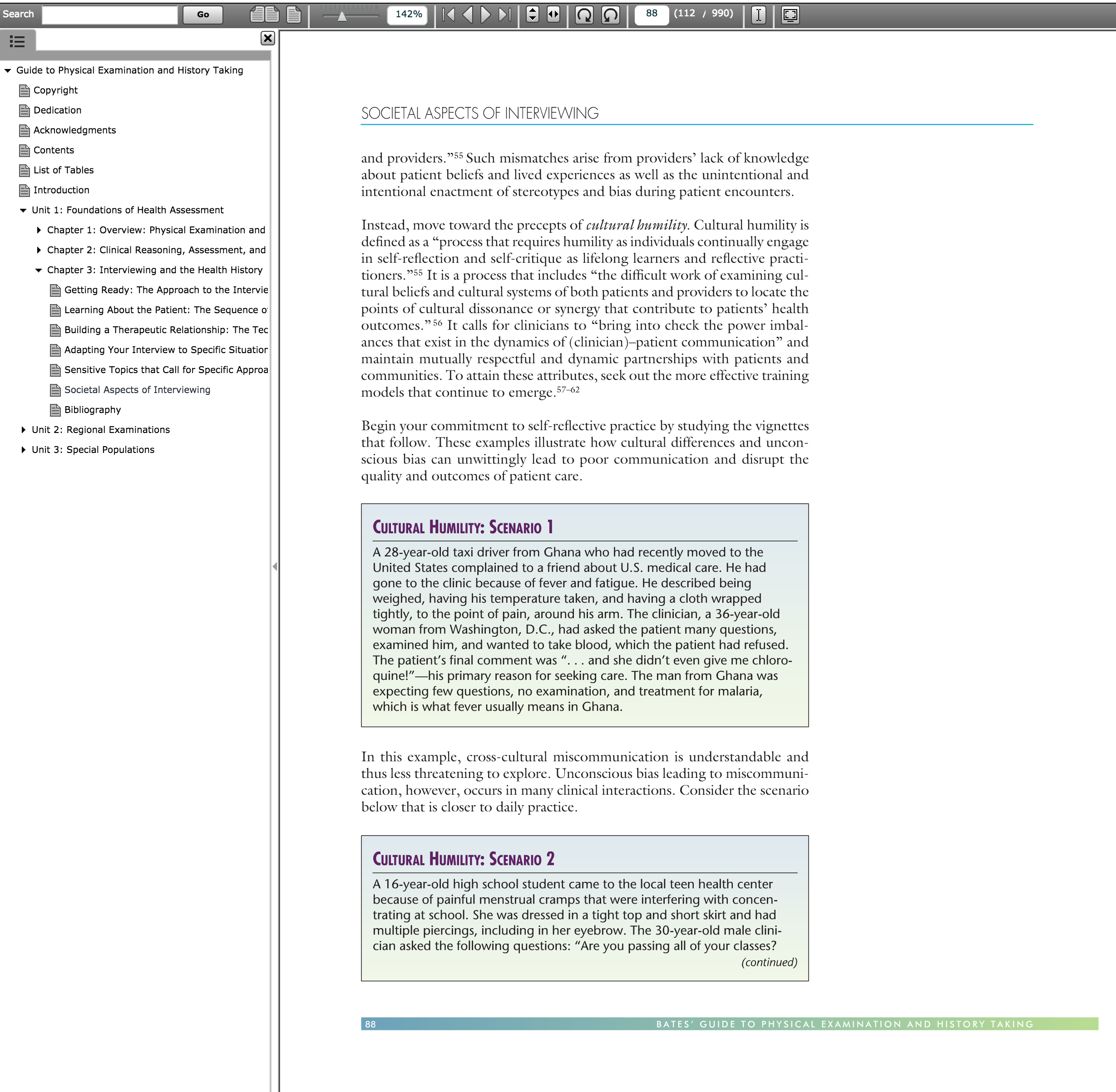

価格は原著のインターナショナル版(米国版は高価)と同等で良心的。残念なのは、この日本語版にはthePointへのアクセスが付いてないことだ。thePointでは全文にアクセスできるし、心音や呼吸音を聴くこともできる。エルゼビア社の『グレイ解剖学』のように、日本語版であっても原著のウエブへのアクセスができるようにしてもらいたいものだ。

原著にはInkling版もあり、本文内にあるボタンをタップすれば心音などを聴けるようにもなっている。本書のような大きな医学書はポリクリで持ち歩くのには向かないから、電子書籍の方が有用だ。日本版も電子化されるとよいが。

なお、本書で取り扱われる診察は、患者と面談でき、医師が患者にじっくり取り組めるような場合が主だ。たとえばコーマスケールの説明は本書にはない。救急での診察には別なテキストが必要だろう。

医療面接のキモを学ぶことができる

肋骨のカウント、鎖骨中線の意味がわかるだろう

異なる文化を背景にした医療面接の注意

診断基準は米国のもの

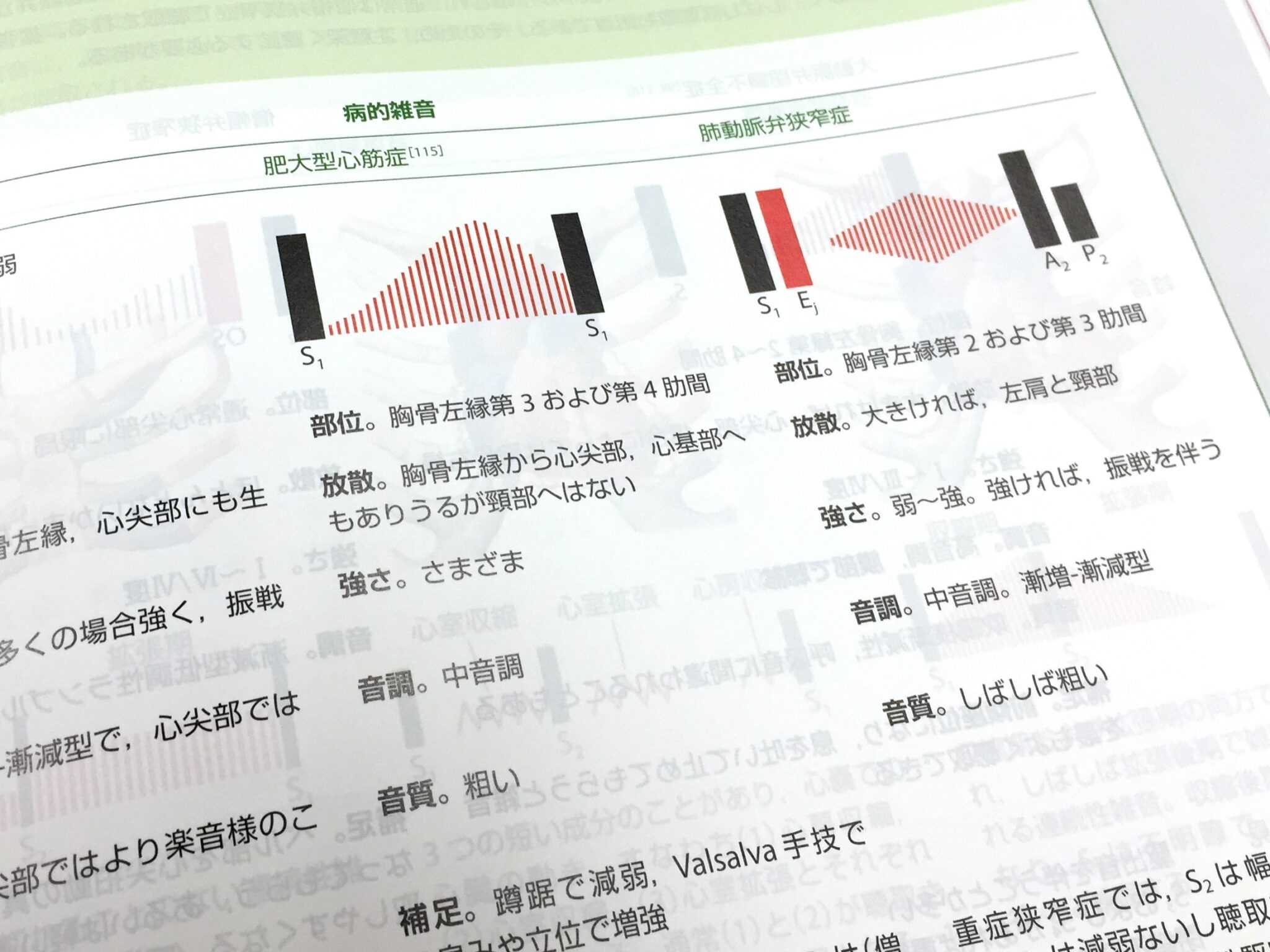

心音、呼吸音は模式図で

thePointなら心音や呼吸音を聴くことができる(図は原著第10版のキャプチャ)

thePointでは全文にアクセスできる(図は原著第10版のキャプチャ)