動脈と静脈の色

血液が赤いのは、赤血球が赤いから(1)。それは赤血球に含まれるタンパク質のヘモグロビンが赤いから(2)。そしてそれは、ヘモグロビンの中のヘムが赤いから。ヘムは鉄を含む化合物で、酸素分子と親和性があり、酸素を運搬する。

- 血液のうち、男性で40~50%、女性で35〜45%を赤血球が占める。この割合をヘマトクリット値(Ht)という

- 赤血球ひとつ当たり平均で男性28~34pg、女性25~34pgのヘモグロビンがある。この値を平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)という

酸素と結合したヘモゴロビンをオキシヘモグロビン、酸素が解離したヘモグロビンをデオキシヘモグロビンといい、同じ赤色でも色調が異なる。オキシヘモグロビンは鮮紅色、デオキシヘモグロビンは暗赤色になる。これによって血液の色調が決まる。

肺で酸素を多くふくむようになった血液を動脈血といい鮮紅色、体から返って酸素の少なくなった血液を静脈血といい暗赤色を呈する。

血管について原則をいうと、心臓から血液を送り出す血管を動脈、心臓に血液を戻す血管を静脈という。

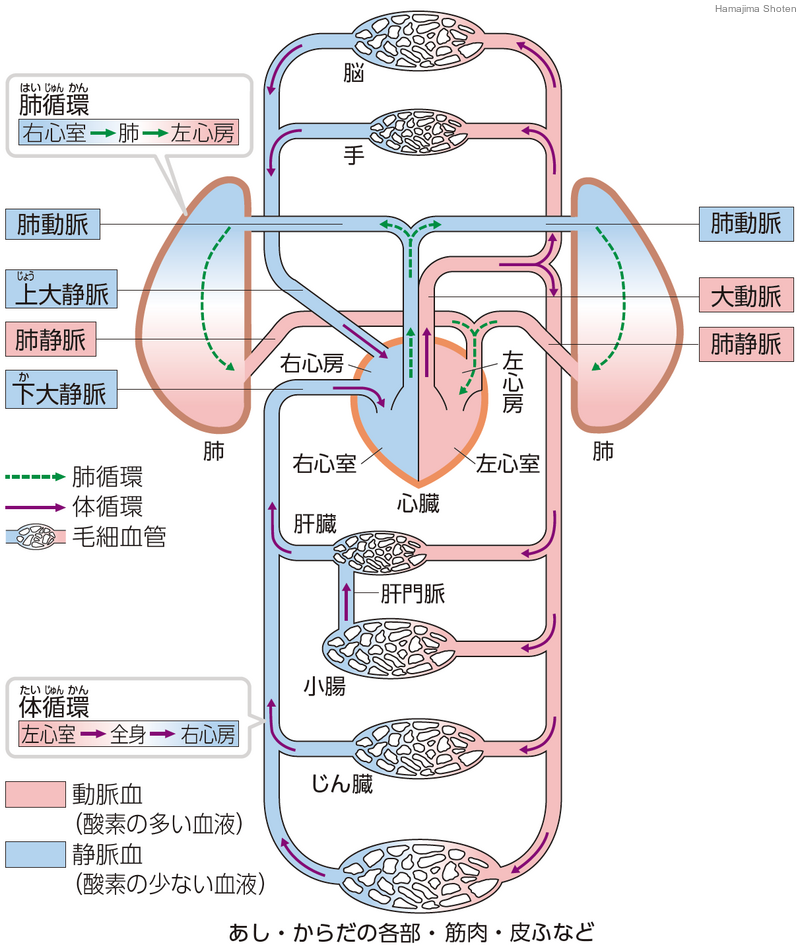

ヒトの循環は体を回る体循環と肺を回る肺循環がある。体循環については、動脈には動脈血、静脈には静脈血が流れる。

しかし、肺循環についてはこれが逆になる。つまり、肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる。テストで問われがちなポイントだ。

では血管の色はどうか?

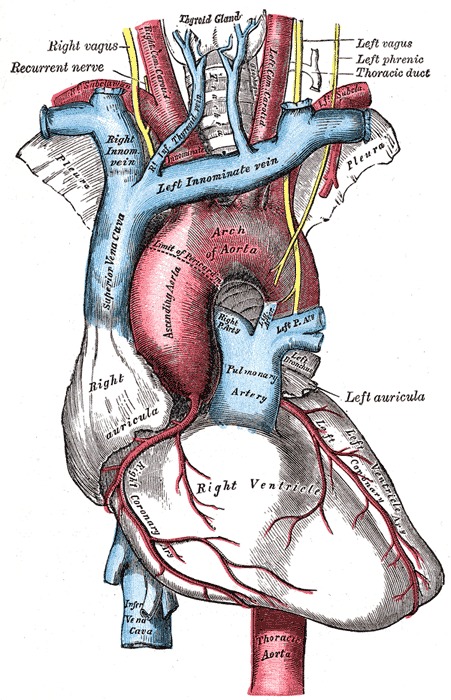

解剖学のテキストをみると、動脈は赤で、静脈は青で描かれている。しかしこれは読者への便宜のための記号的な彩色であって、実際の色ではないことに注意しよう。(ついでにいうと、神経には黄色、リンパ管には緑が使われるが、これも実物の色とは違う。どちらも白い)

実際の色はどうか。

細血管や毛細血管は壁が薄いために、血液の色が透けて赤色になる。

静脈は太くても壁が薄く中の血液が透け、白っぽい暗赤色を呈する。

動脈は静脈より壁が厚い。大きな動脈では中が透けないので壁自体の色、つまり淡紅色になる。白ではなく赤みがかるのは動脈の壁やそのまわりの外膜に分布する細血管や毛細血管のため。

肺動脈、肺静脈については、壁が薄いために中の血液の色が透ける。

生体での血管の色調は手術動画などでみることができる。

下は、ロボット手術による胆嚢摘出。1分50秒付近から胆嚢動脈の結索と切離の操作になる。この胆嚢動脈は淡紅色にみえる。

下はロボット手術による胃切除。4分31秒付近から、腹腔動脈から分岐する左胃動脈(多分)の結紮と切離になる。胆嚢動脈より太いために、より白く見える。太めの静脈も見える。

解剖体では色調に変化が生じ、静脈はさらに黒色にちかい暗赤色、動脈は血液が抜けて白色に見える。動脈、静脈、神経の見分け方は、解剖実習のはじめたばかりのころのポイントだ。

ちなみに、筋トレをしていると皮膚に浮き出てくる血管は皮静脈といって、皮膚越しでは紫色に見える。可視光ではみえにくいが、赤外線カメラで撮影するとよく映る。銀行の端末にある静脈認証の装置は近赤外線を使っている。

一酸化炭素分子はヘモグロビンに酸素よりも強く結合し、酸素の結合を阻害する。一酸化炭素と結合したヘモグロビンはより強い鮮紅色を呈する。そのために、一酸化炭素中毒では皮膚が赤くなることがある。血色がよいように見えても窒息しているので、判断を誤らないように。