ピンチに備える解剖学(ちくまプリマー新書503)

筑摩書房「ちくまプリマー新書」の9月新刊の一冊は、解剖学の読み物。オーディエンスは高校生だが、医学生や医療系の学生が、系統解剖学や解剖生理学をさっと概観するのにも使えると思う。

ちくまプリマー新書は2005年創刊で、高校生くらいの読者に向けた「さいしょの新書」。文章は平易だけれど、普遍的でベーシックなテーマを解きほぐす。2025年には創刊20周年を迎えた。

本書は「503」番らしい。EDWINのジーンズみたいだ。「ゴ〜マリ〜サ〜ン、センキュウ!」

解剖学は暗記科目と呼ばれることが多い。実際、解剖学用語は約7,500、そのうち『グラント解剖学実習』で太字になっているのだけで、2,200〜2,300。英語も覚えるとなると主なものだけでもプラス1000ちょっと。もちろん用語だけではなく、位置関係や機能、臨床との関わりも学ぶ。それを半日〜終日の実習をしながら覚えていく。いろいろ理屈をつけたり例をみつけたりして、手や眼も働かせながらストーリーで憶えていくといいんだよ、と指導はするけれど…

…実際、医学生のみなさんはどうやって乗り越えているのだろう?(笑

『ピンチに備える解剖学』は、知識を求める高校生が読めるように書いた。

どういうわけか、日本の中高の理科や生物の授業では、ヒトのからだの仕組みに関する内容が少ない。分子生物学などやたら先端的なはなしがあるかと思えば、肺も肝臓も膵臓もでてこない。樹状細胞は出てくるのに胸腺もリンパ節も出てこない。なんかこう、上滑り感がある。

そんなわけで、本書では解剖学の骨子を借りて、ヒトのからだを概観できるようにした。イラストレーターの豊岡さんと直接やりとりし、たくさん図を描いてもらい、ビジュアルのチカラも借りた。

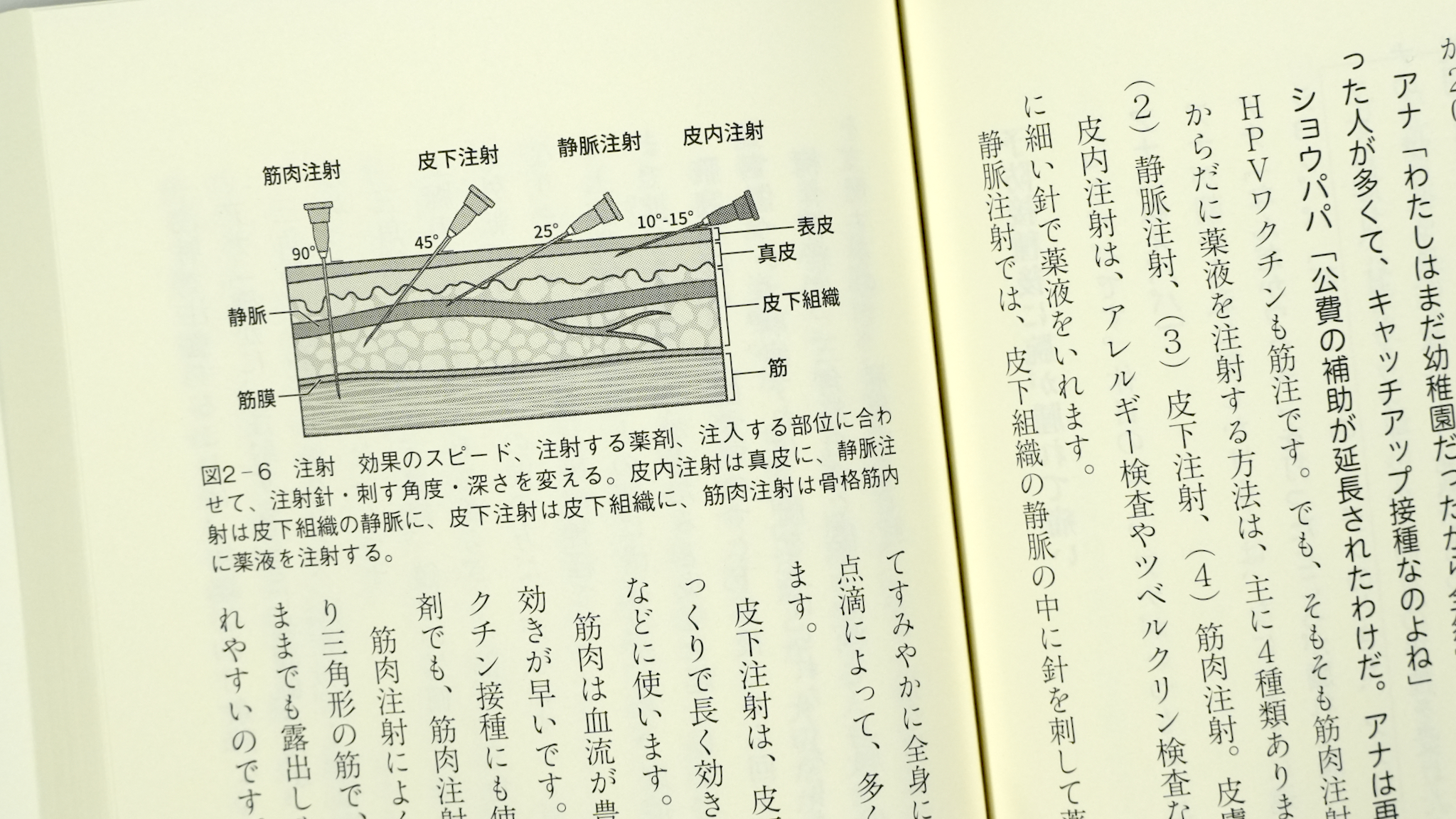

冊子体にはクリーム色の平滑な用紙が使われ、テルモの23Gと27Gの注射針のイラストもクッキリ再現されている。

キャラクター設定にはChatGPTも役立った。

本書は、前後二部構成になっている。

前半の第1章では、「骨格系」「筋系」「神経系」というように、系統解剖学のやりかたで人体をおおまかに学んでいく。

後半の第2章は、学んだ知識を実地に活かしてみるためのケーススタディ。といっても、医学生が学ぶような、なかなか正解がでてこないやつではなく、「説明役」が饒舌に介入してくるので大丈夫。そのために、キャラクターをいろいろに動かした。

- アナ:主人公。高校2年生で将来の希望は外科医。なぜかケガとか病気によくであう。鋼のメンタル、魔法のような回復力、旺盛な好奇心が取り柄

- トミー:医学科3年生。教えたがり

- ショウ:2人の父親で、トミーも通う大学の解剖教員。説明すると教員調に。アメリカかぶれ

- その他家族や友人・知人たち

鼻血、頭痛、親指の腱鞘炎、肩や胸の痛み、急な腹痛や腰痛など、日常生活で誰もが耳にするような「からだのピンチ」から、高校生や大学生くらいの読者に起こりそうなのをとりあげた。これらを、解剖学に基づいて解読していく。ガイドラインやエビデンスへの参照も適宜入れた。

医学部の解剖学の授業でも紹介するような、臨床ネタになっているというわけ。編集者からは「名探偵コナン」みたいだと評された。そんな感じ。

主なオーディエンスが高校生だとしても、大人が子どもに猫なで声で話しかけるような内容にはしないように気をつけた。自分が高校生の頃に、そういう話し方や書き方をする大人がきらいだったから。一部、小林秀雄っぽい文体とグルーブ感を真似たけどうまくいってない(笑)。大学入試の小論文を練習してた頃は上手だったんだが。

医学生や医療系の学生なら、第1章を知識の整理に、第2章を応用に使えるだろう。手持ちのテキストで適宜補ったら、学びを深められるはず。

第2章のボツ原稿「最近体をよくぶつける」 があるので、立ち読みの代わりにどうぞ。

本書には、冊子体の他に電子版も各プラットフォームで用意されている。詳細は筑摩書房のサイトで。

ちくまプリマー新書には、他何冊か、同じ業界の先生たちもかかれている。

本書の紙面の画像を本記事に掲載することについて筑摩書房様より許諾いただきました(2025/8/20)。画像の他への転載や直リンクはご遠慮ください。