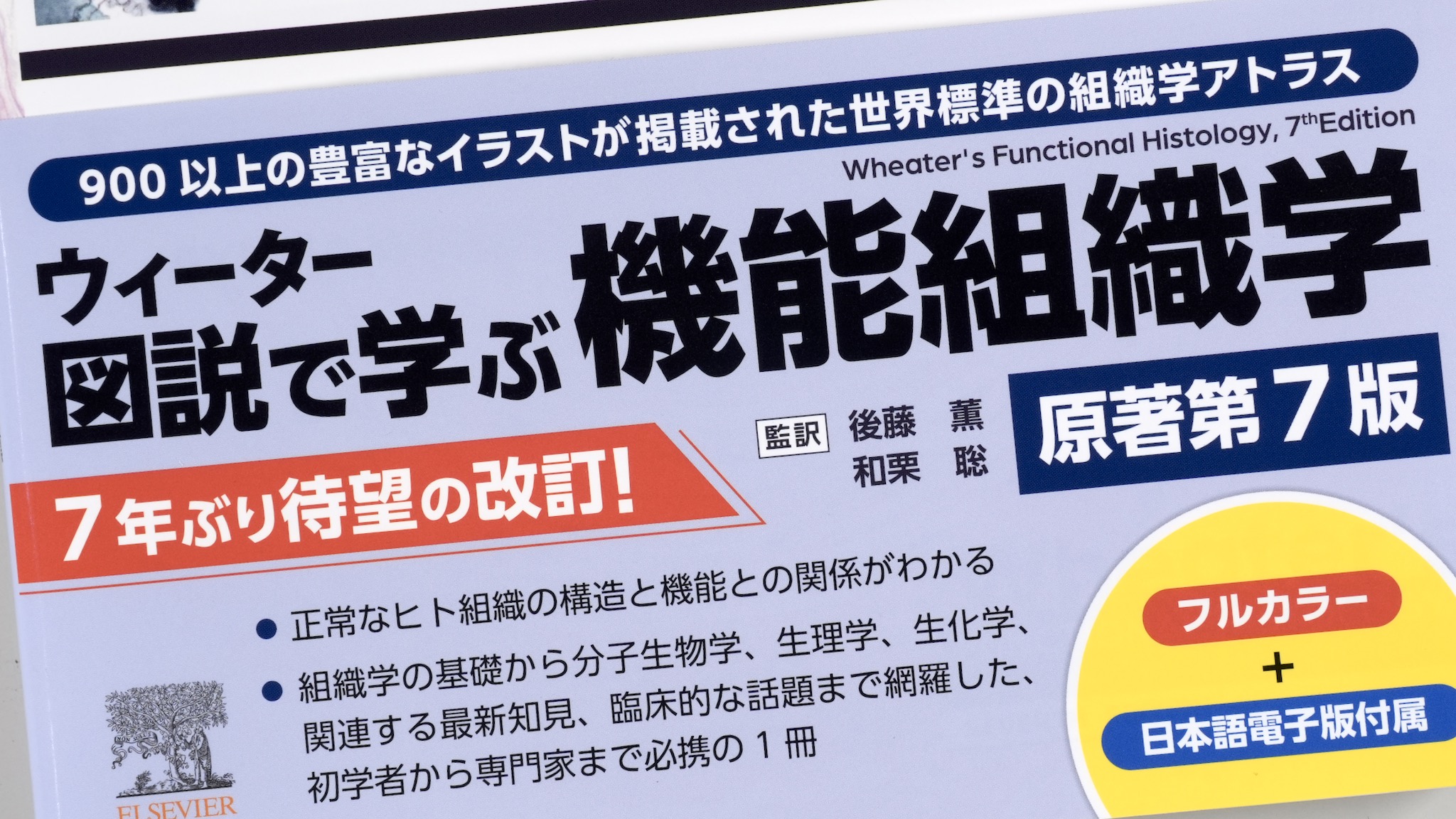

ウィーター図説で学ぶ機能組織学 原著第7版

『Wheater’s Functional Histology』日本語版。原著は2023年6月刊なので、2年置いての改訂。7年ぶりらしい。

たくさんの写真が掲載された組織学のアトラス。必要十分な解説もあり、教科書としても役立つ。

原著初版は1980年なので、40年以上著者を交代しながら継続されていることになる。日本語版も原著の改訂ごとに新しくなっている。評者も学生の時に、当時監訳者をされていた先生に紹介されて使った。光顕から電顕まで写真がたくさんあり、実習メインの授業にマッチしていた。初版の序文にもあるけれど、当時の組織学の講義は、核が丸いだの細胞が四角いだの細胞質が赤いだのといった形態学ばかりだったので、機能までスコープの拡がったテキストは少なかったのである。

今回の改訂でも、形態だけでなく。細胞生物学や病理学まで言及されている。写真が追加されたり、差し替えられたり、レタッチされたりして、アップデートされている。組織学実習のコンパニオンとして、捜し物をするときや、手持ちの標本で見づらいときなど、便利に使えるだろう。

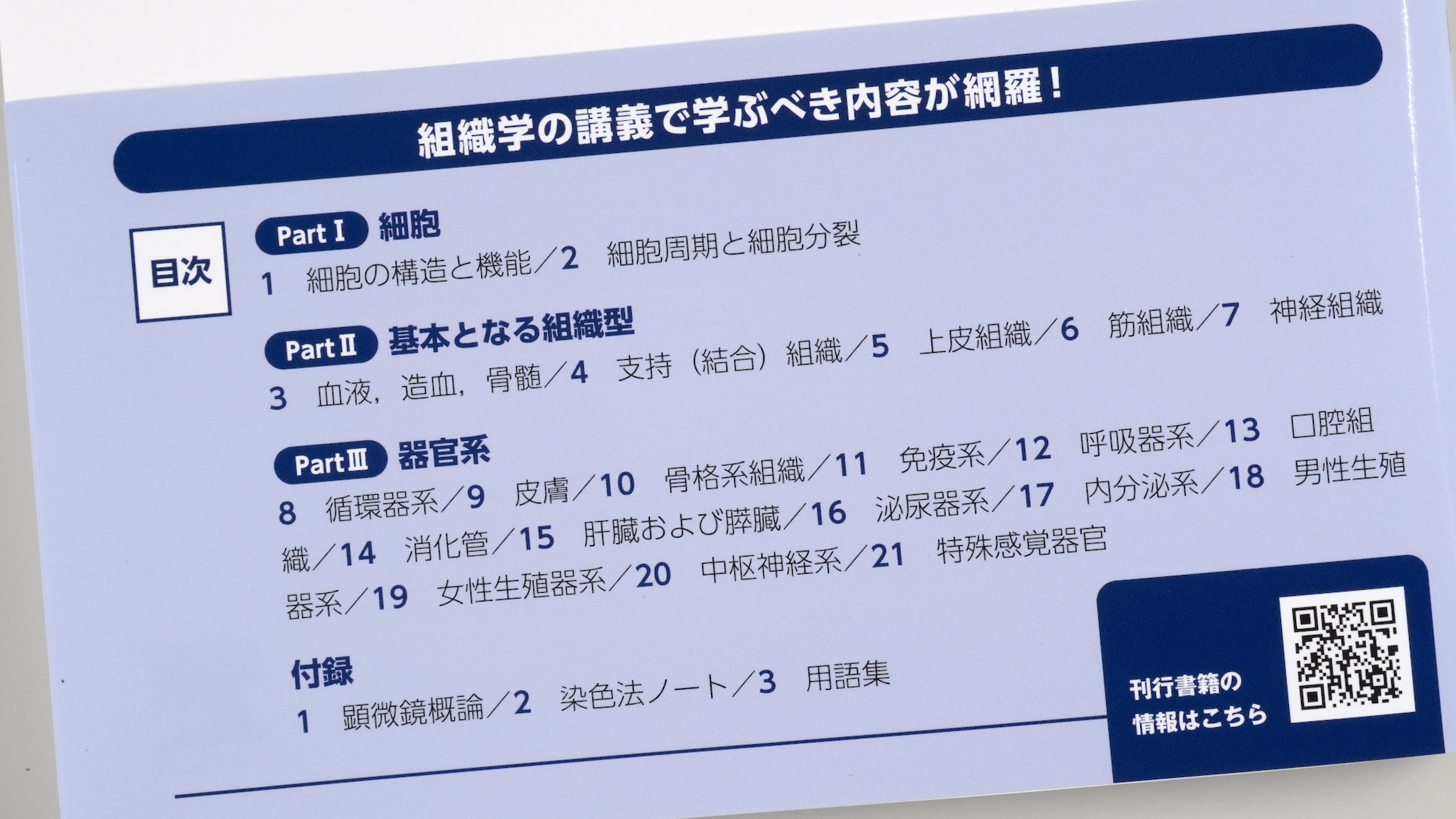

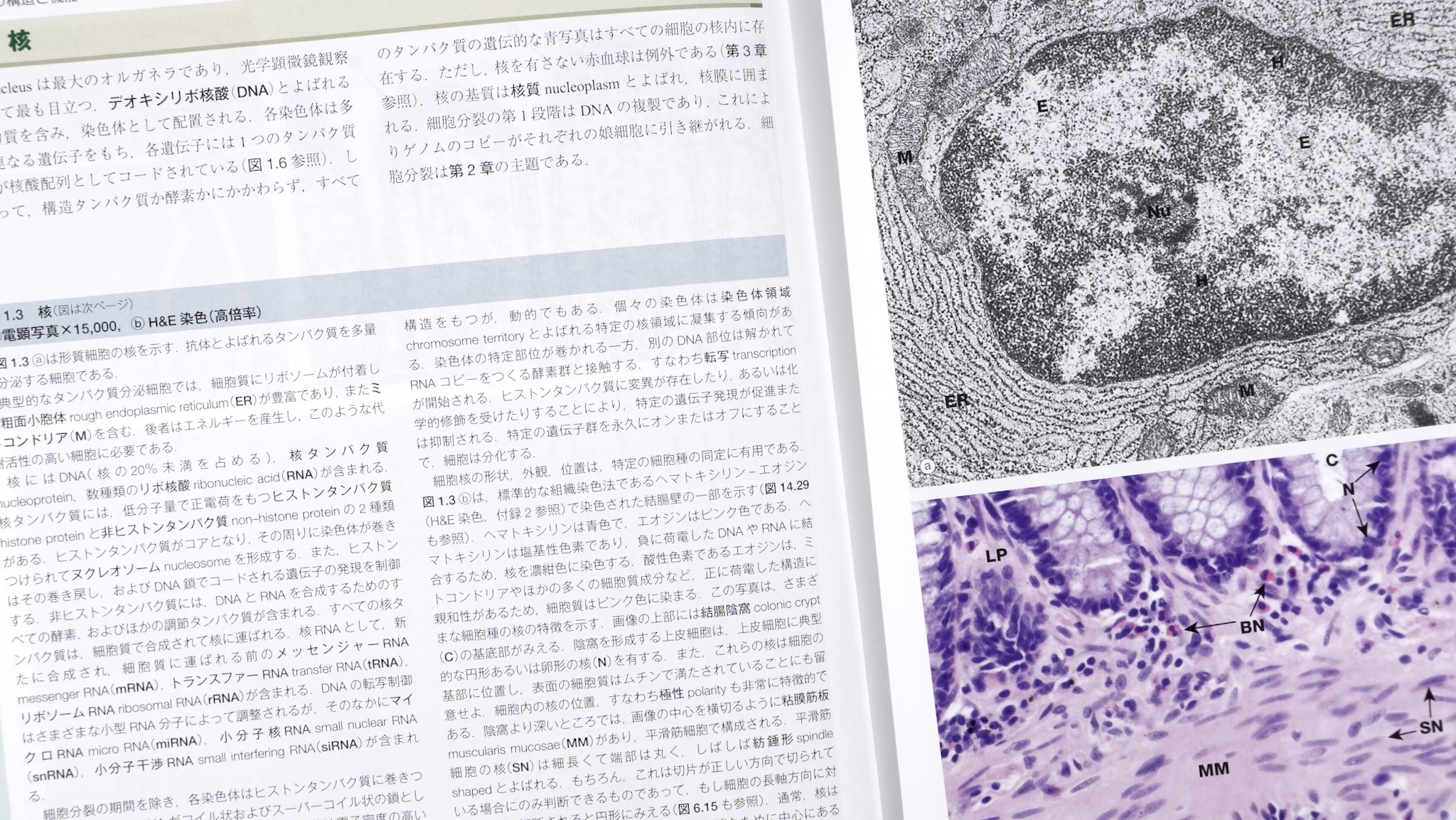

全体が3つのパートに分かれている。細胞、総論、各論だ。組織学実習もだいたいこのように分かれているから、使いやすい。細胞のパートは電顕写真がたくさんある。

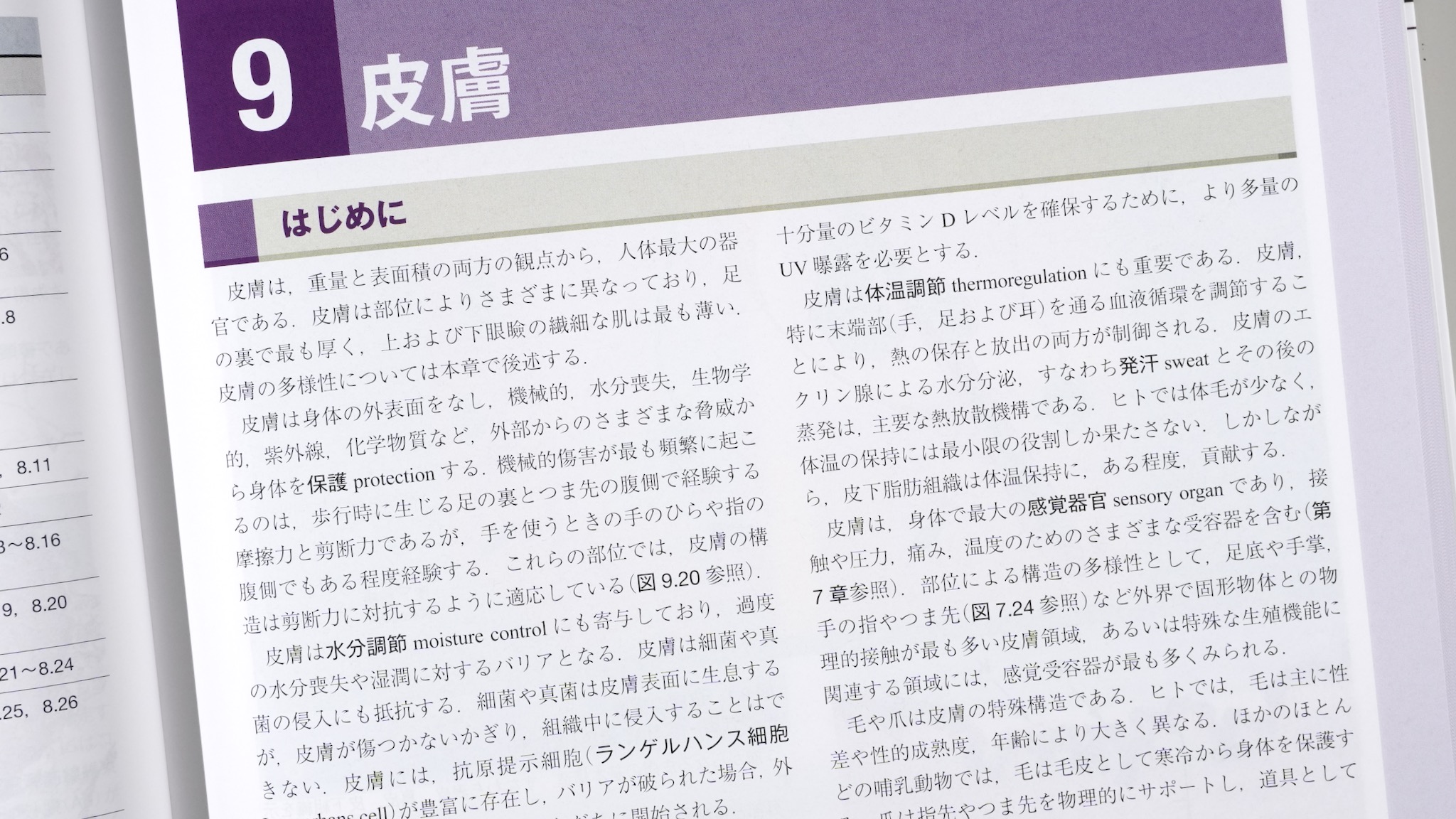

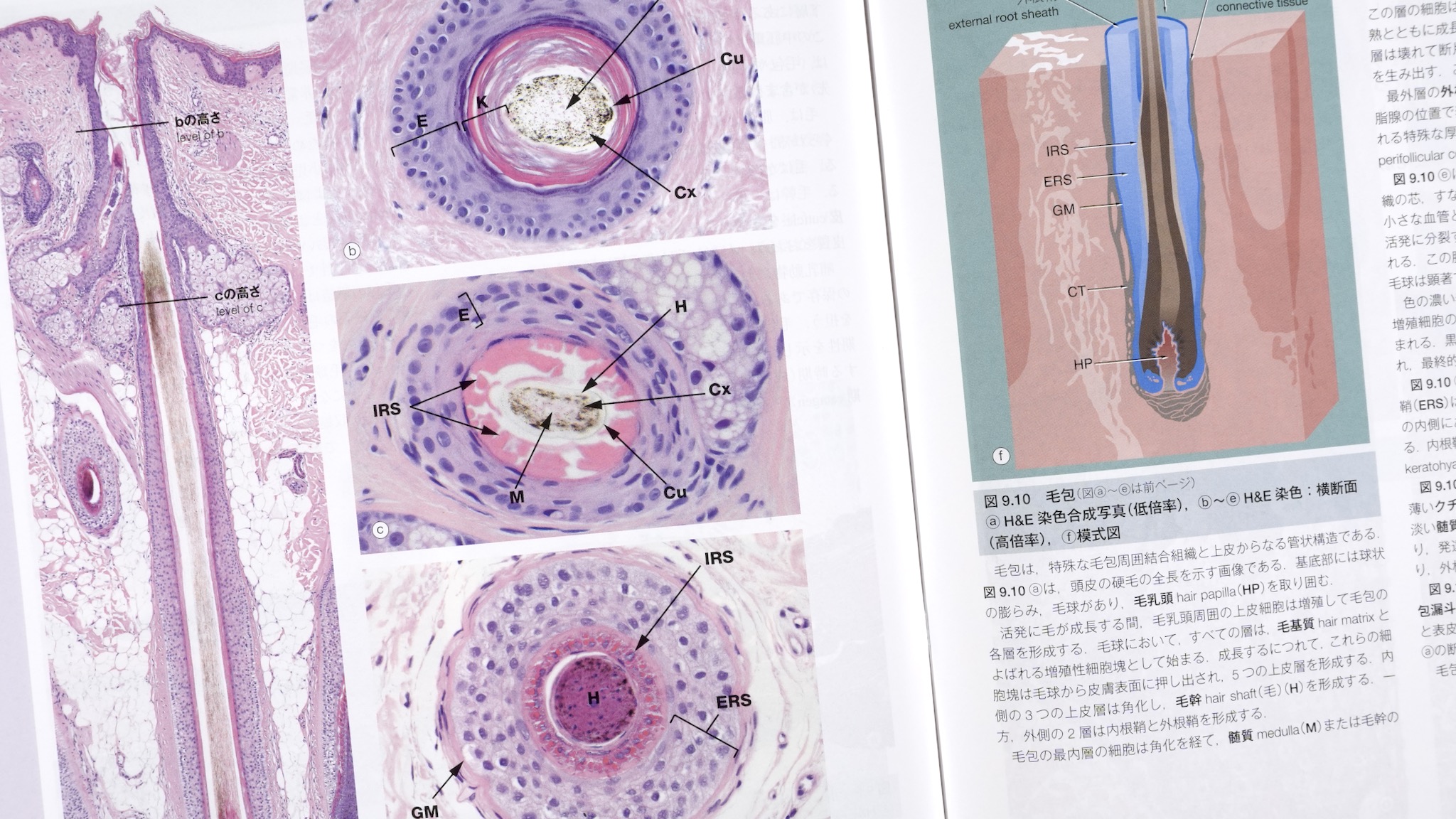

ここでは各論のパートから皮膚を見てみよう。

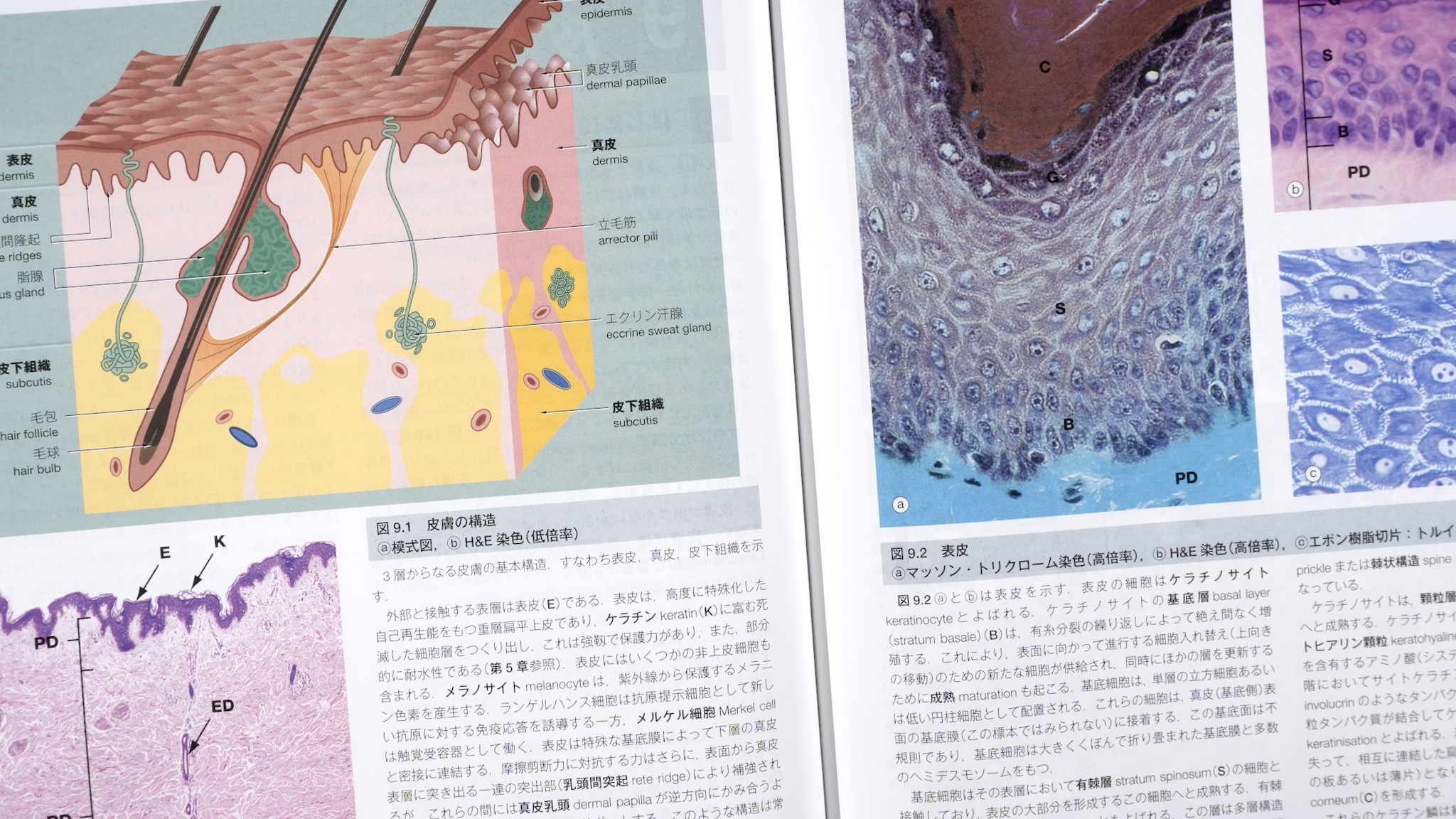

各章とも、最初に概説があり、続いて模式図、光顕写真、電顕写真で詳しく学ぶ。写真はどれも高品質で、見るべきポイントがよくみてとれる。

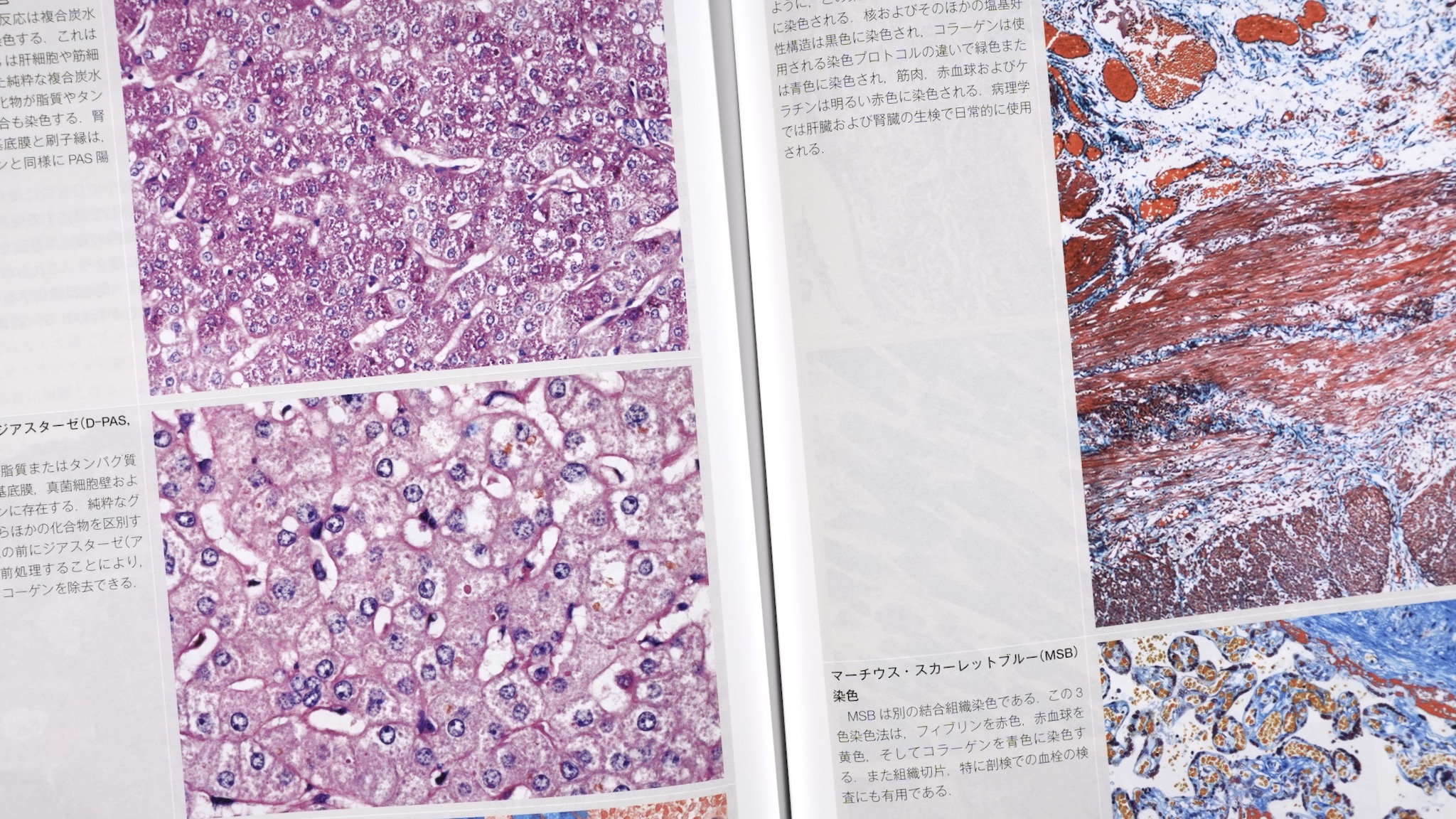

光顕写真にはH&E染色だけでなくいろいろな特殊染色も使われている。授業の標本にない染色も見られるだろう。ただし、蛍光抗体法はない。

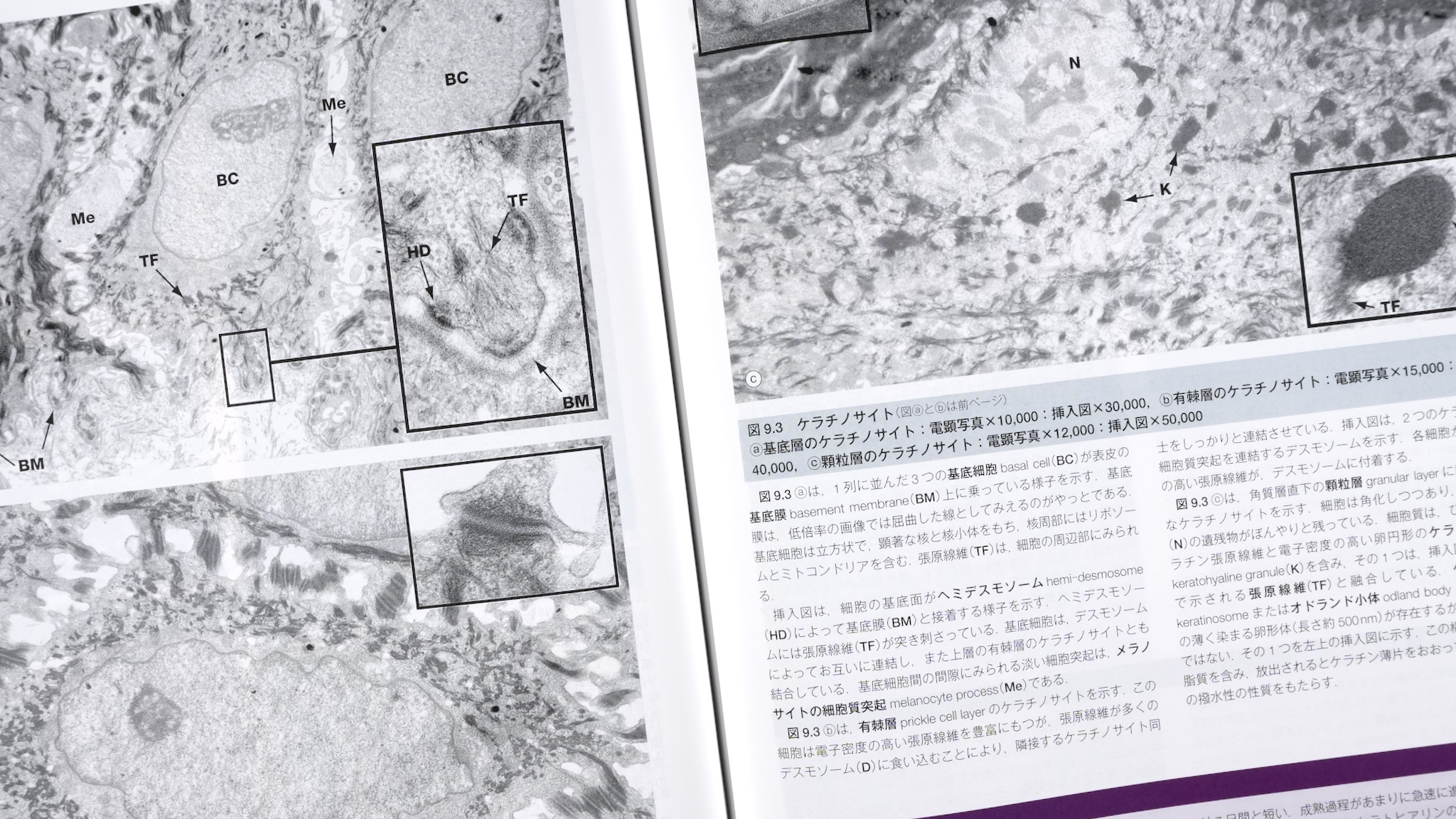

細かな構造には電子顕微鏡がある。細胞接着構造など、電子顕微鏡でないとみえないのだ。

毛根の断面が揃っているのがいい。他書では深さ別の毛根鞘のちがいを示す図がみあたらないことが多い。模式図と対応づけることもできる。

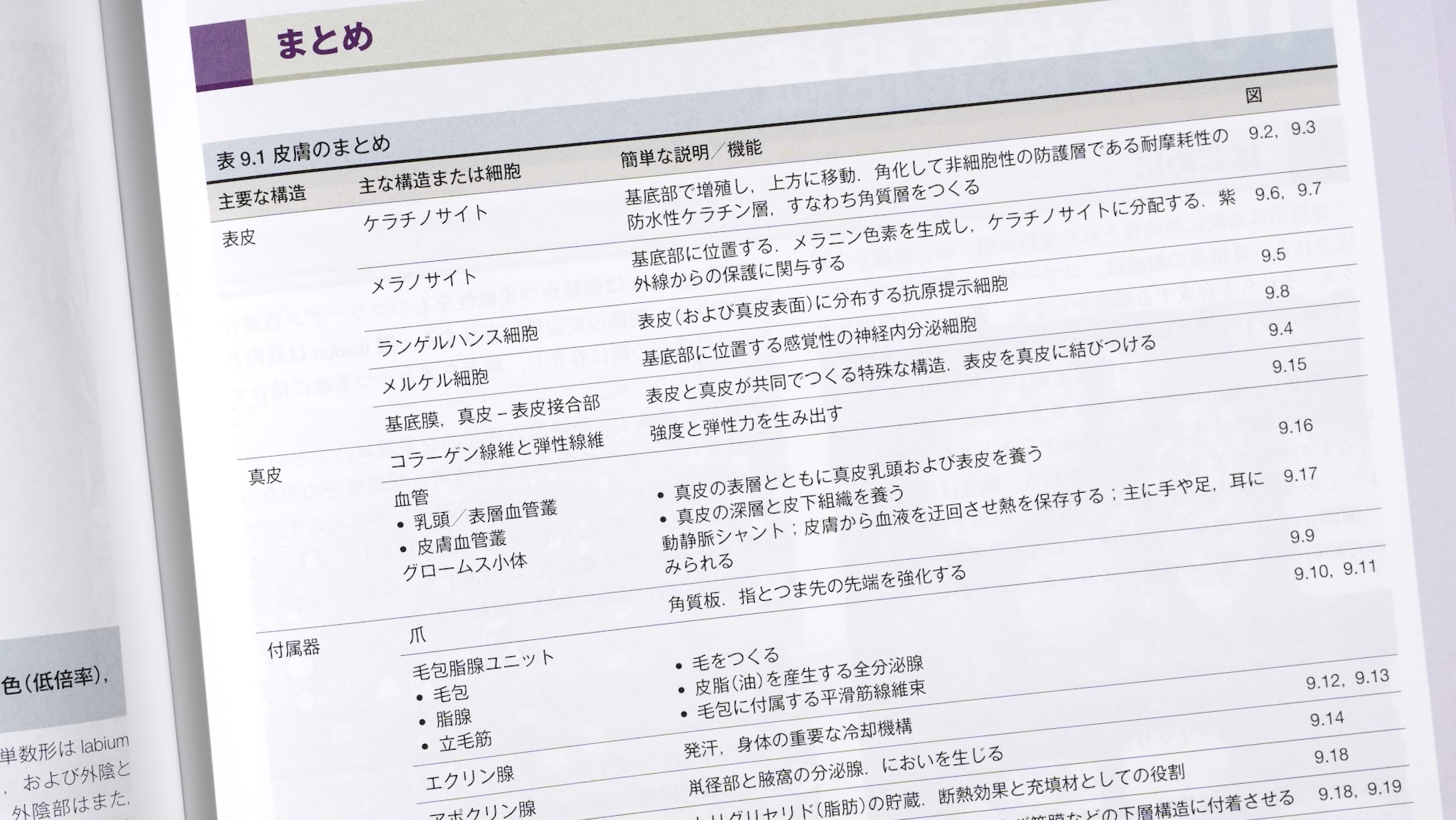

章の最後はまとめ。見落としのチェックに使える。

巻末には付録がある。光学顕微鏡の使い方や、各種特殊染色の写真、用語集だ。

光学顕微鏡の使い方は、これだと説明が足らなそう。光学顕微鏡の使い方に関する成書を図書館で当たろう。

本書には、日本語と英語の電子版が付属している。iPadに入れておこう。冊子に電子版が付属しているので、電子版だけのを買うよりお得。

本記事は、Geraldine O’Dowd 他著. 2025.『ウィーター図説で学ぶ機能組織学 原著第7版(原題: Wheater’s Illustrated Functional Histology, 7th Edition)』. エルゼビア・ジャパン. Pp. 480. ISBN‑13: 978‑4866550039. に基づいています。この紙面の写真の本記事へ掲載について、Elsevier社様およびエルゼビア・ジャパン社様より許諾いただきました(2025/7/11)。この記事の画像の転載(直リンクも含む)は厳にお断りします。