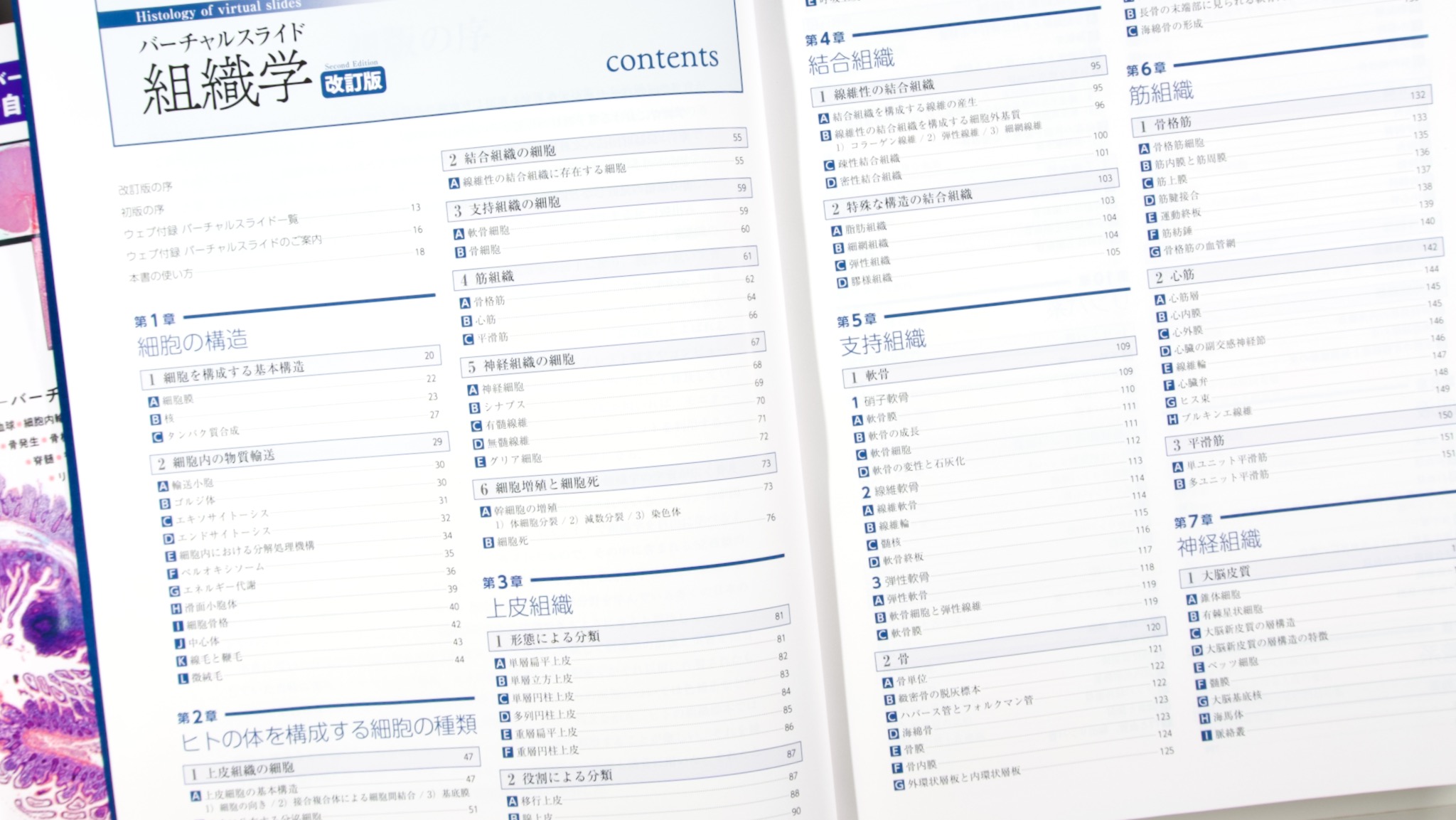

バーチャルスライド組織学 改訂版

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

バーチャルスライドとは

バーチャルスライド(Whole Slide Imaging)がそもそも何かというと、顕微鏡観察用のガラススライド標本をデジタル化した画像データと、それを作成・閲覧・配信するシステムのこと。光学顕微鏡を使って検鏡するのと同じように、パンしたり拡大を変えたりして、標本を画面上で低倍率から高倍率まで観察できる。

主な用途は病理検査だ。日々作成される膨大な数のスライドをデジタル化し、アーカイブし、ローカルだけでなくリモートでも診断できる。病理検査部のある大きな病院で使われていて、本学の附属病院にもある。2024年に新調されたばかりだ。

組織学実習にバーチャルスライドを使う

同じシステムを組織学実習にも利用できる。ヒトの正常組織のスライドを得るのはなかなかに難しい。連続切片を作成して学生が共用するわけだけれども、学生数を満たせないこともある。使っていれば退色したり割れたりして消費されていく。

その組織学のスライドを電子化すれば、できのいい1枚のスライドを端末の数だけ共有できる。チャンピオンスライドをいろいろなところから集めれば、すばらしいセットができる。

そういうわけで、すばらしい組織学スライドのセットを、テキストとして購入できるのが本書だ。羊土社のサイトには、本文の一部とサンプルスライドがある。

『バーチャルスライド組織学』

本書の初版が出たのは、2020年3月だった。

COVID-19のパンデミックが日本でも始まり、新年度の授業をどうするか本学も右往左往していた。本書なら在宅で学べると組織学担当の主任教員に提案したのが思い出される(採択はされなかったが)。

そこから5年、コンテンツが強化されたのがこの改訂版である。

大改訂だった

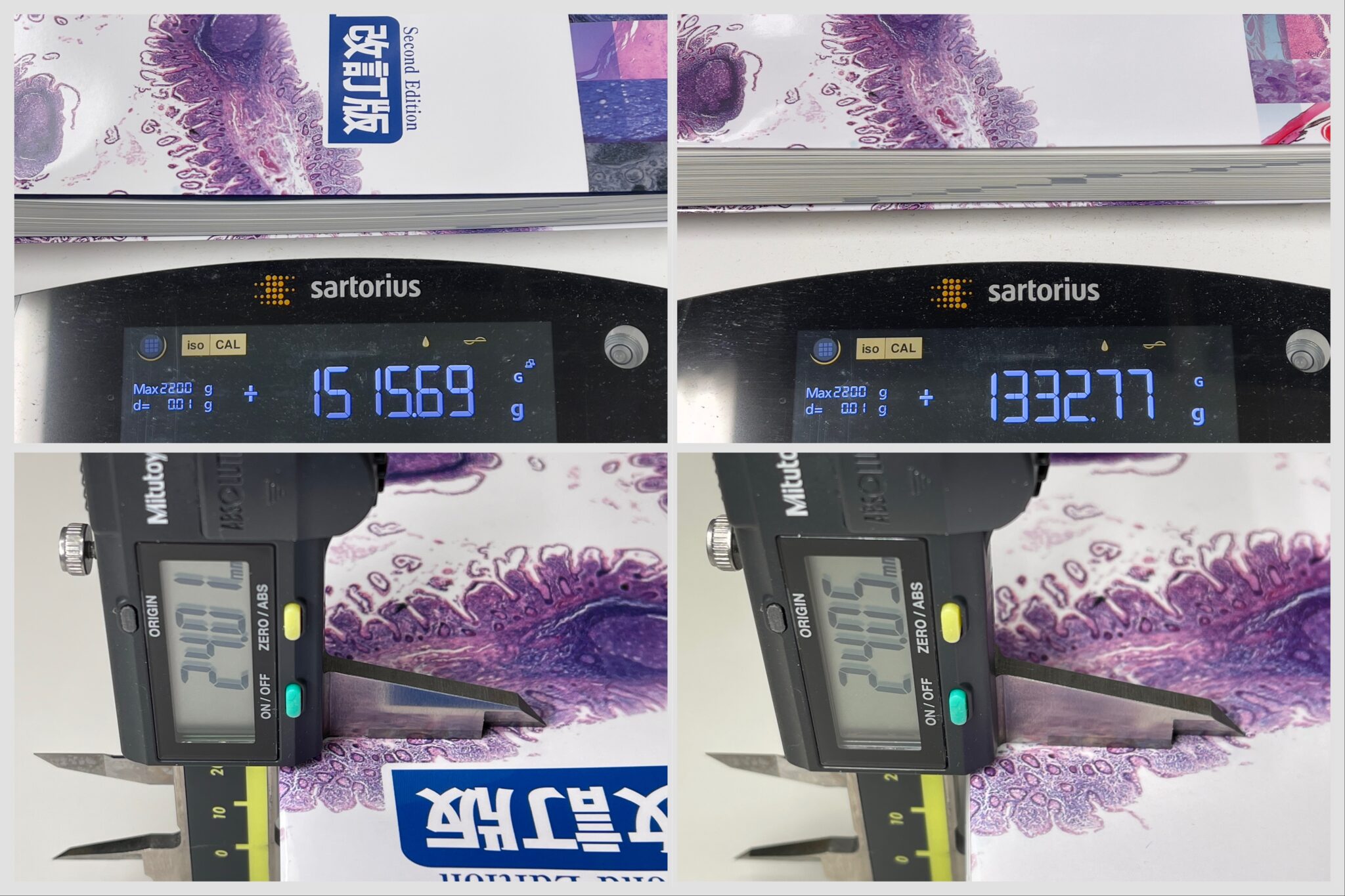

届いた本を持ってすぐ感じたのは、ずしりと重いこと。実測すると14%の増加だ。

初版は416ページ、改訂版は504ページだから、20%増になる。それでいて、判型も本の厚みは同じ。初版より薄く光沢や発色のいいコート紙が使われたという。(ちなみに税込価格は17%増)

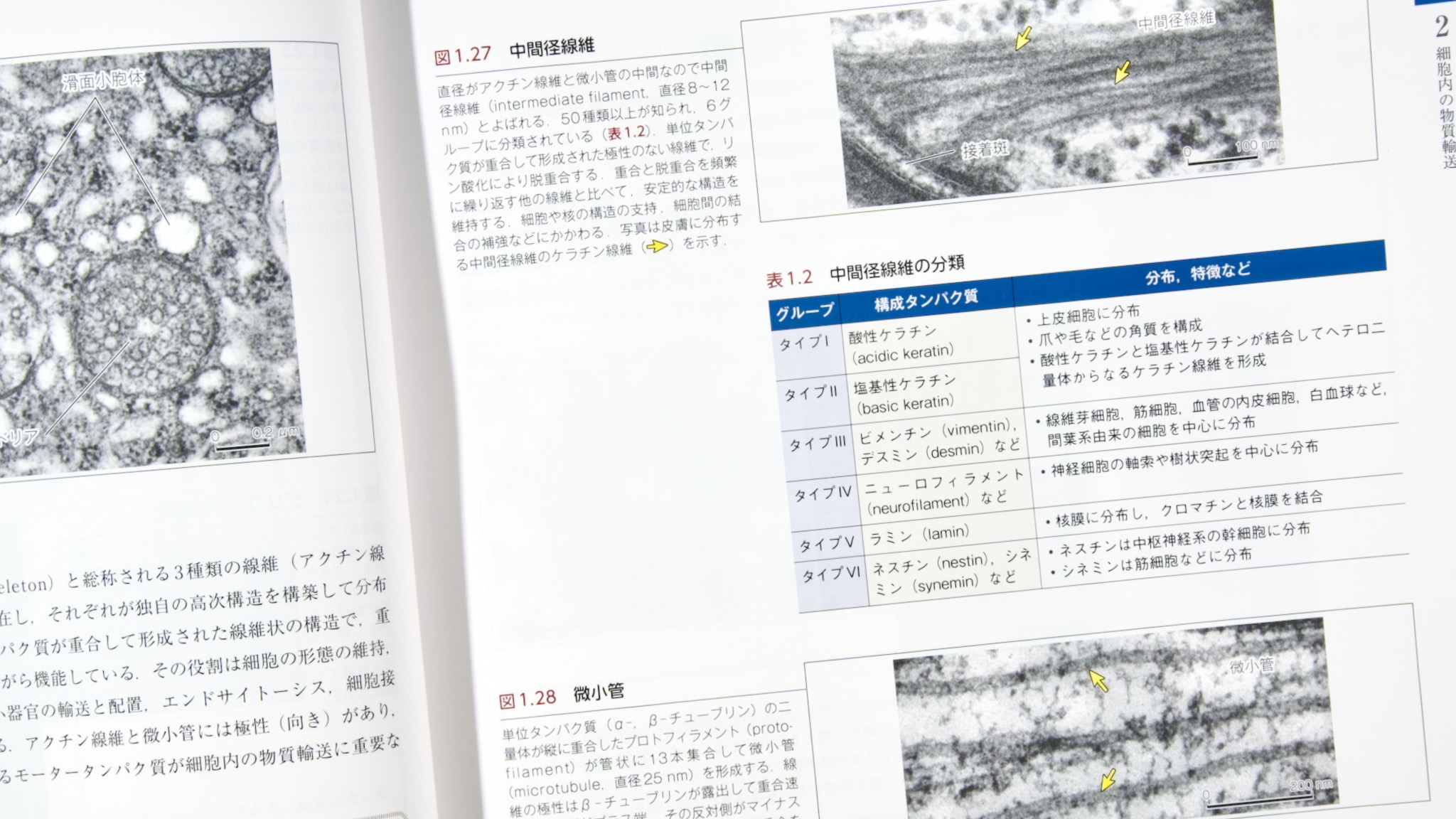

改訂版で何が増えたのかというと、細胞内小器官の章だ。

初版では組織学実習で参照するアトラスとして企画されていたために、光学顕微鏡ではみえない(つまり組織学実習ではとりあげられない)細胞内小器官は省かれていた。

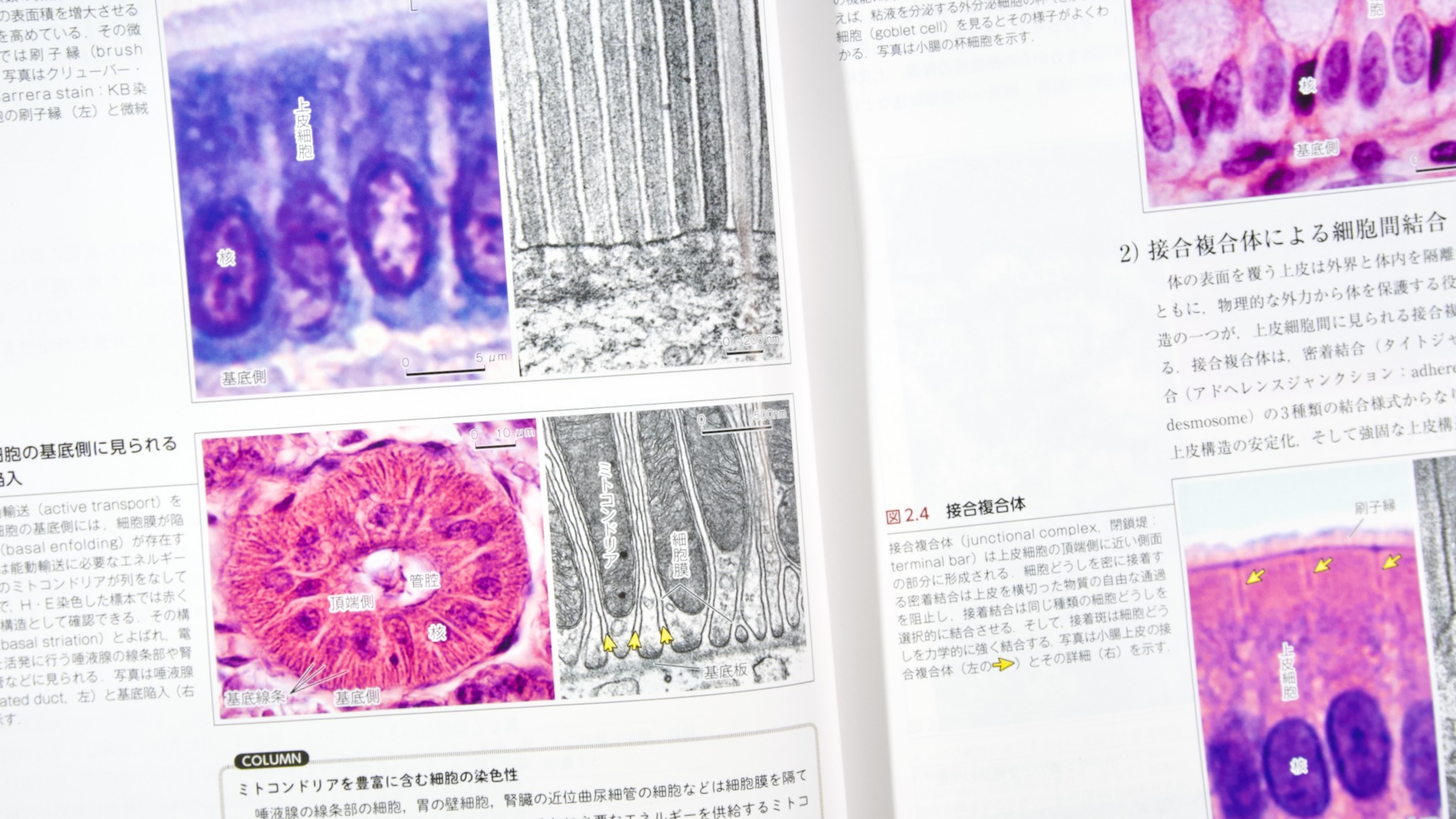

改訂版では電子顕微鏡写真がフィーチャーされて、細胞内小器官の章が構築されている。光学顕微鏡写真と電子顕微鏡写真とが合い対照されていて、光学顕微鏡ではぼうっとしかみえない構造もよく理解できる。

その他の章も、新しい知見が追加された。解説文も増えて、読んで学ぶ教科書としての特性も補強された。

全部が顕微鏡写真

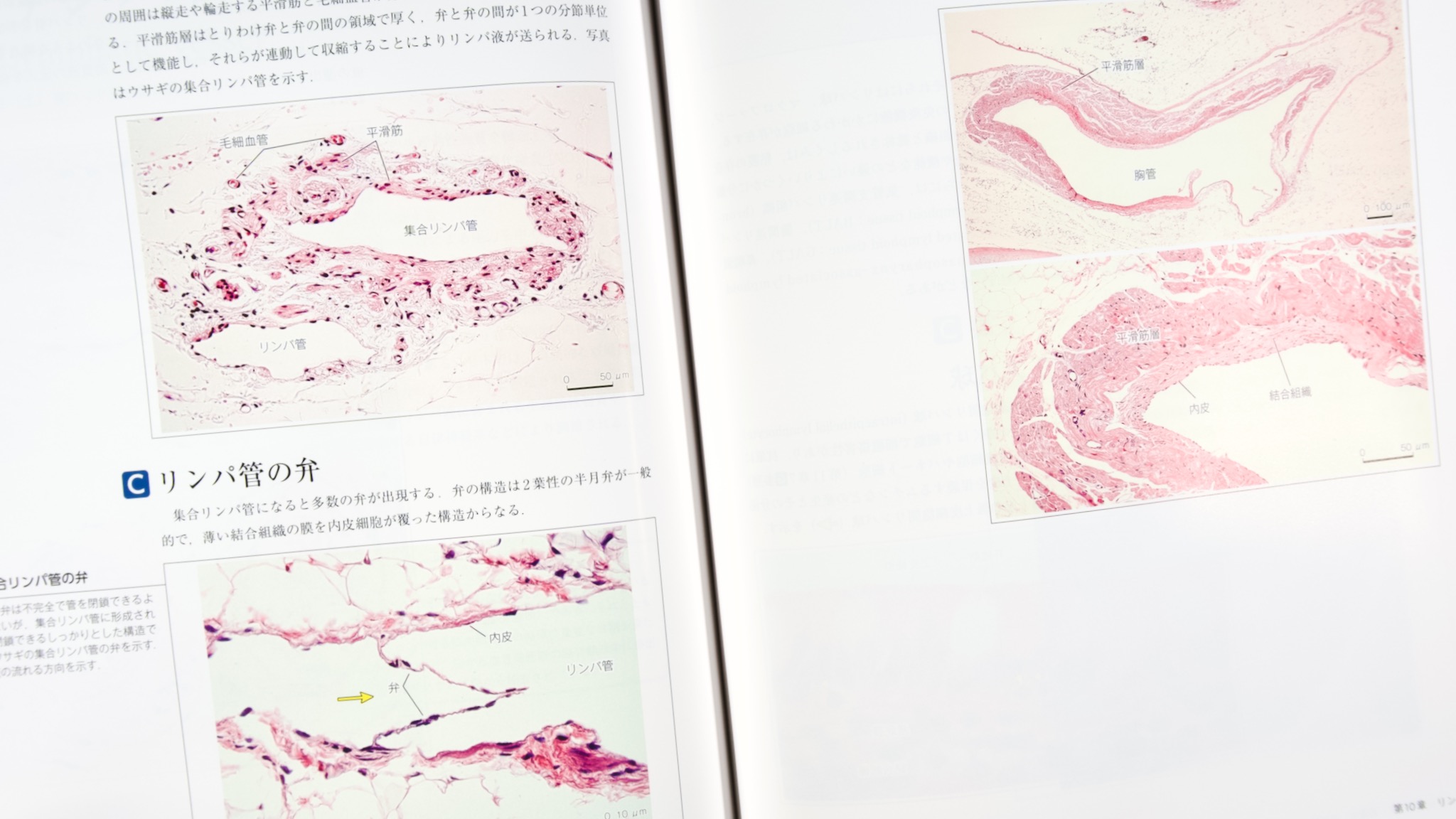

解説が増えたといっても、初版からの矜持は続いている。つまり、付図が全部顕微鏡写真。しかも多数で、シャープで美しい。他書ではみつかりにくい画像がみつかることもある。

画像の数にして約800枚(初版770枚)ある。

そのうちバーチャルスライドが54点(初版52点)ある。バーチャルスライドには「VS○○」という番号がついていて、羊土社のサイトで閲覧できる。

さらにウエブには追加のバーチャルスライドが21枚ある。

組織学実習のアウトカムは、正常組織を「読み取れる」ようになることだ。冊子とバーチャルスライド合わせて本書を使ったら、在宅でもそのスキルを高められるだろう。

ただし、模式図はゼロ。解説文を読めば、組織の成り立ちや働きは簡潔ながら不足なく記載されていることが分かる。とはいえ、複雑な構成の組織、たとえば、脾臓などのアーキテクチャを理解するには模式図が役立つはず。解説文の近くに少し模式図を入れてもバチは当たらないと思う(ページ数は少し増えるが)。本書をメインにする場合、『新組織学 (Qシリーズ)』あたりを追加で調達しておくといいかもしれない。

バーチャルスライドにアクセスする

本書のバーチャルスライドにアクセスするには、もしまだだったら、まず羊土社会員(無料)になる。そのあと、本に綴じ込まれている「秘密のアクセスコード」を使うと、バーチャルスライドを見られるようになる。

特別なアプリは不要で、ふつうのブラウザがあればよい。MacでもWindowsでもiPadでもiPhoneでもAndroidでもみられる。

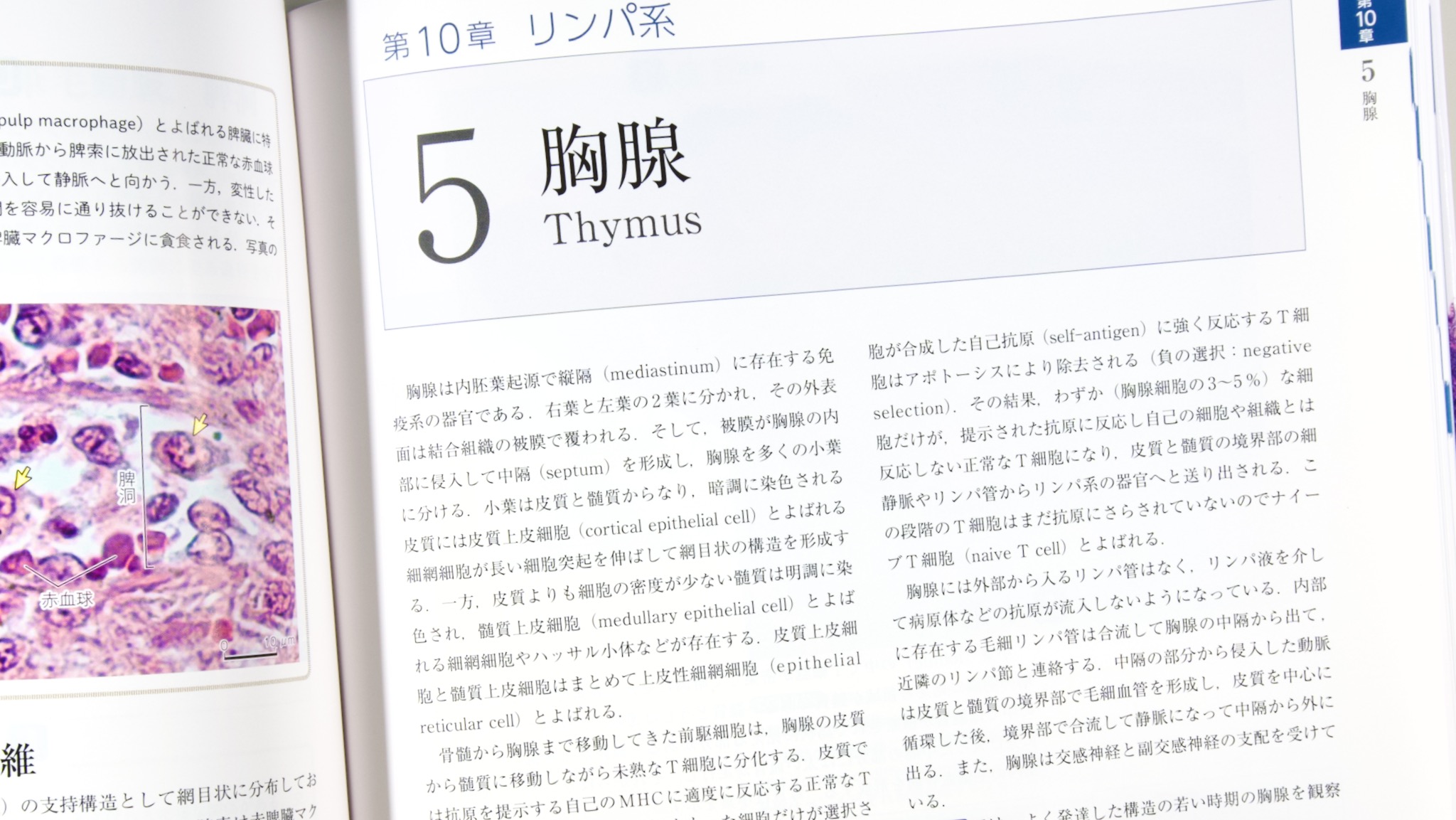

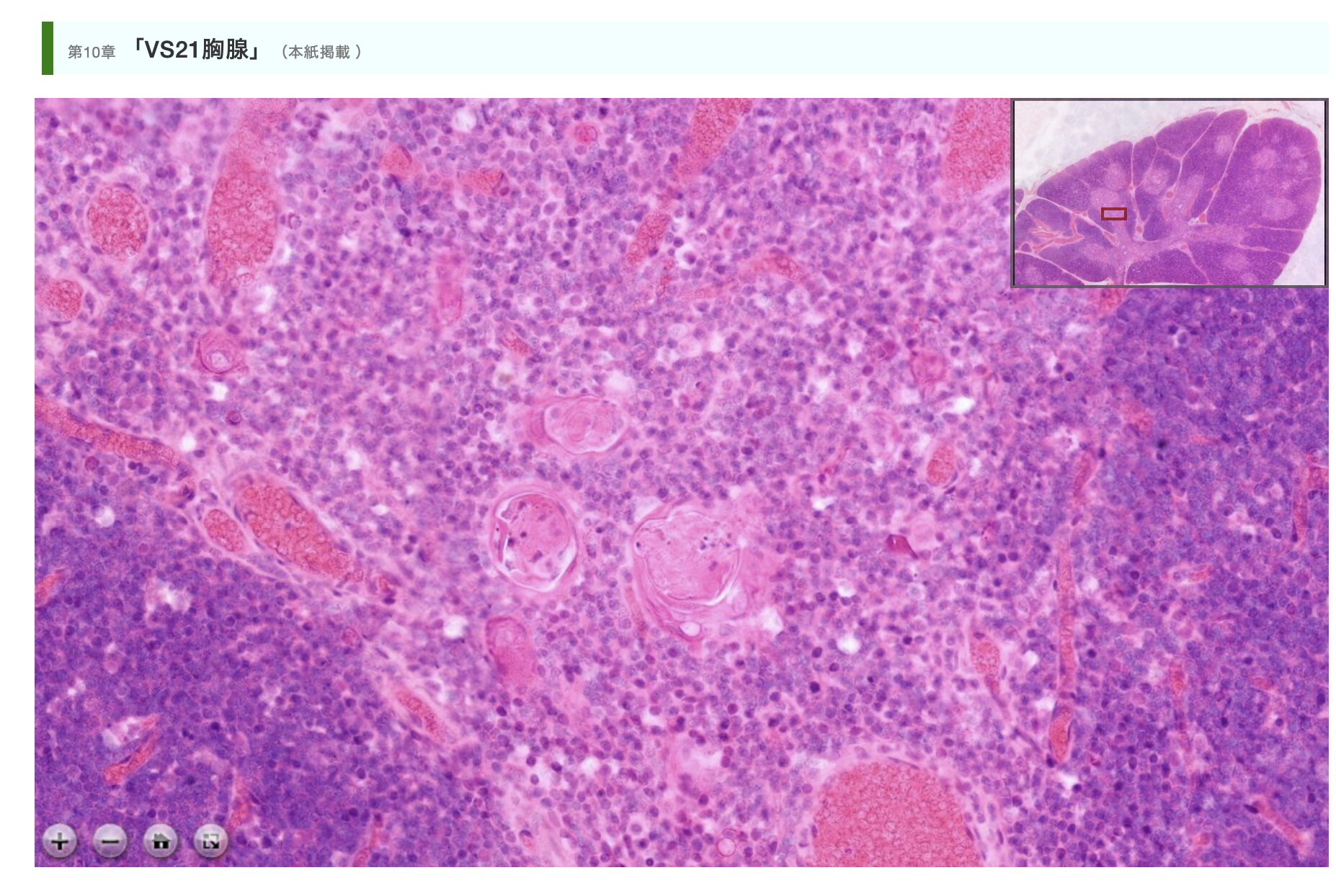

胸腺を見てみる

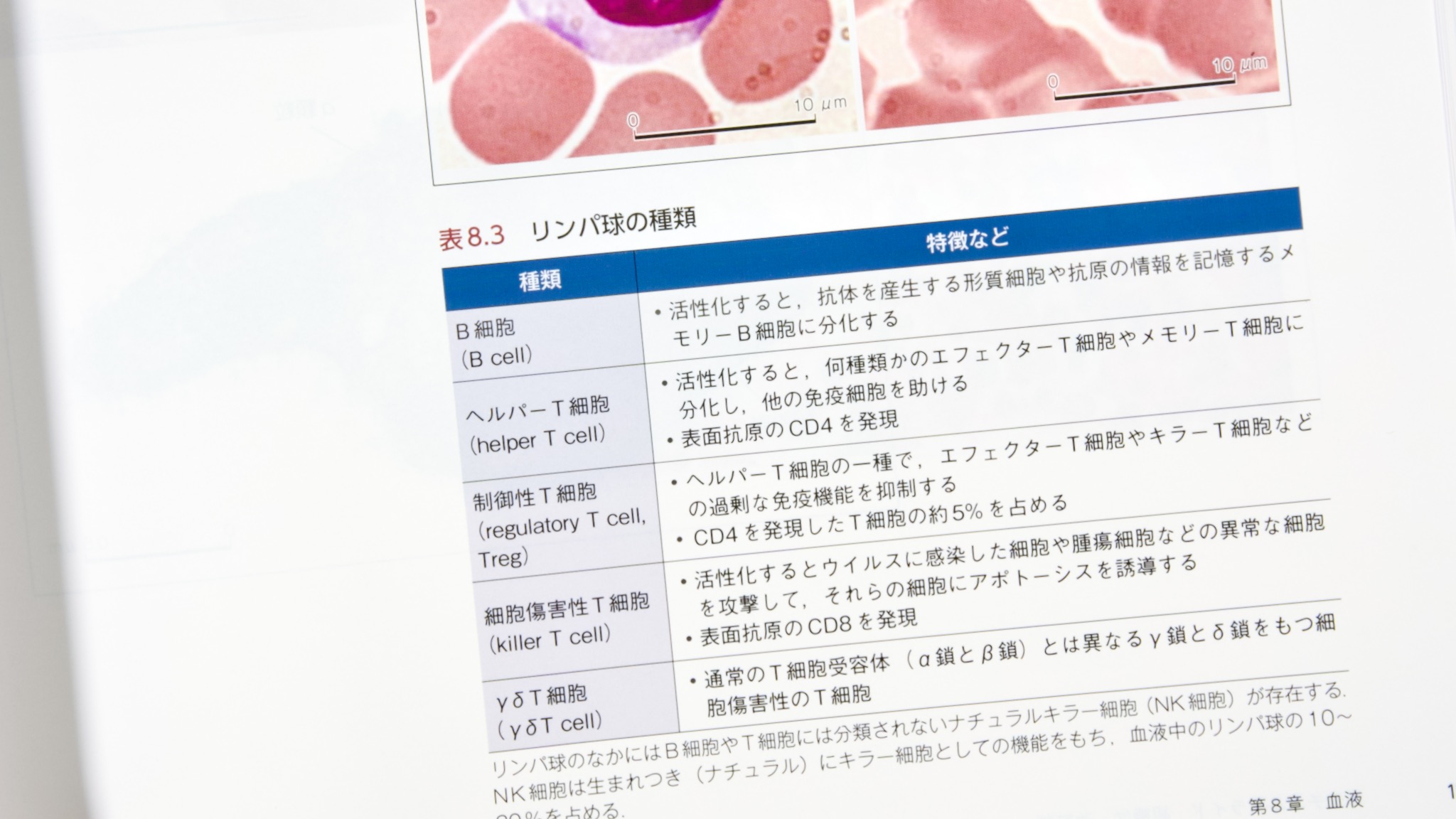

例として胸腺を見てみる。リンパ系の組織はどれもそうだが、胸腺は組織構築が複雑だし、それを場とする機能も複雑だ。章の冒頭にある解説は、簡潔ながら十分にそれを伝えている。リンパ球の種類もアップデートされている。

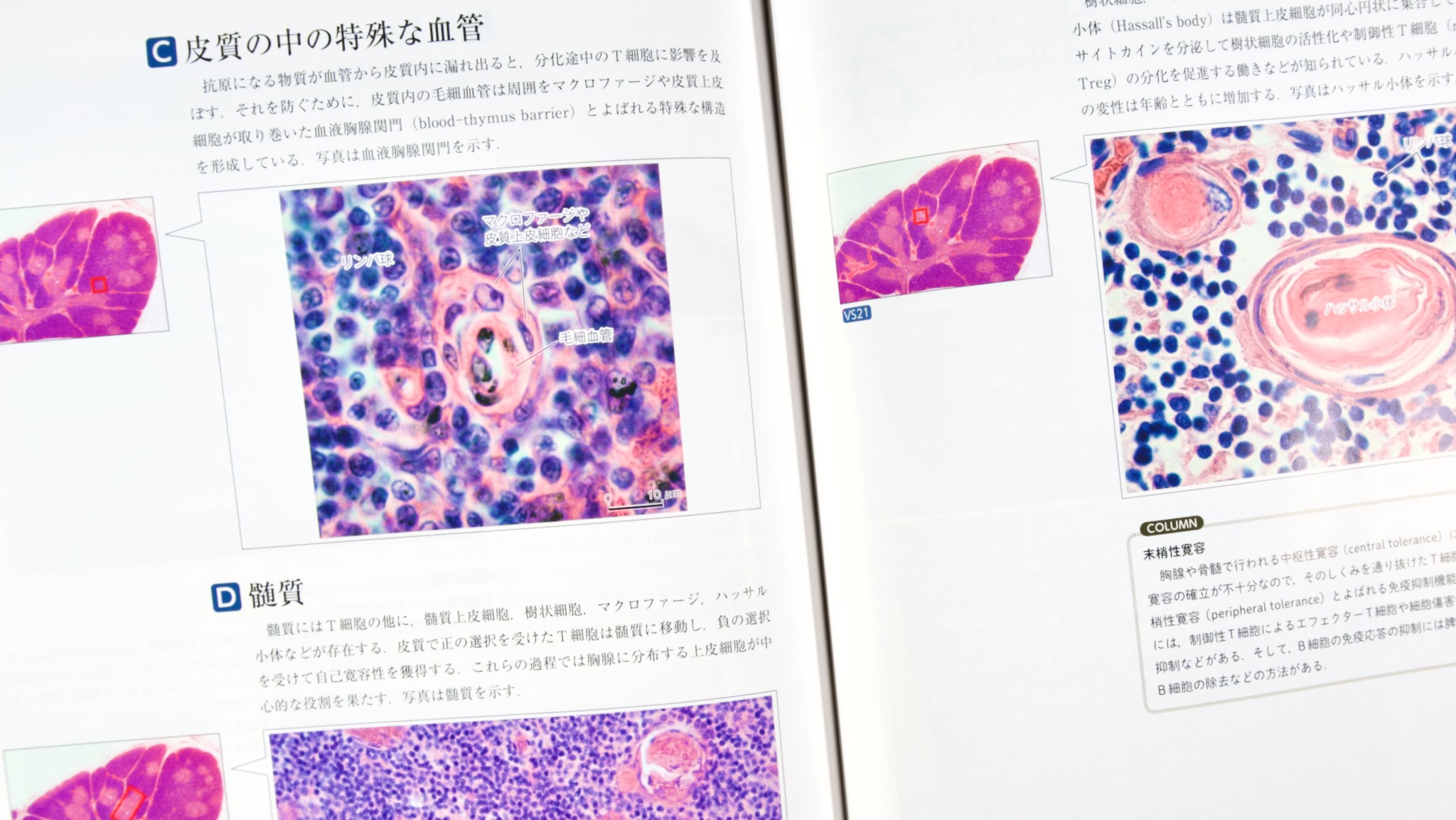

ここで使われている画像はバーチャルスライドだ(羊土社のサイトにサンプルとして提供されている)。図に付された解説文でその部位の意味づけが分かる。右側の拡大図が解説文に対応している。左側の全体像に赤い□があり、バーチャルスライドでそのあたりを探せば、該当するのと似たものがみつかるはずだ。

注:ここの拡大図はバーチャルスライドからではなく、他のスライドからベストショットが採られている。

ノートを作ってみよう

バーチャルスライド上の位置や倍率は、URLに記録されている。これをブックマークすれば、同じ場面をあとからでもみられる。GoodNoteなどのノートアプリを使って、画面をキャプチャーしてノートにペーストして、URLを入れて、自分なりの矢印やメモを入れていったら、いい感じの学習ノートができそうだ。

バーチャルスライドはどう実装されるか

バーチャルスライドの実装は2つのステップからなる。主なメーカには、ライカ・バイオシステムズと浜松フォトニクスがある。

- デジタル化(スキャン)

実際のスライドを高解像度スキャナーで撮影し、細部まで捉えた大きなデジタル画像に変換する。撮影後、この画像は多段階の解像度(ピラミッド形式)に分割され、必要な部分を素早く読み出せるよう変換される。 - 電子的な閲覧・操作

ピラミッド形式の画像は、サーバー上に保存され、専用のビューアソフトウェアやウェブアプリケーションを介して提供される。ユーザーは、拡大・縮小やパン操作を行いながら、まるで実際の顕微鏡で観察しているかのように画像の細部を確認できる。

『バーチャルスライド組織学』は、2に相当する。

バーチャルスライドのコレクション

ネット上には無料で利用できるバーチャルスライドのコレクションが少しある。

- The Juan Rosai Collection

- Michigan Histology and Virtual Microscopy Learning Resources

- Virtual Pathology at the University of Leeds

- 東京都医学研・脳神経病理データベース(要無料ユーザー登録)

デジタルパソロジーとAI

バーチャルスライドは病理検査をデジタル化した。デジタルパソロジーといわれる。

次のステップとしてすぐに思いつくのはAIによる自動診断だ。メタアナリシスによると、2022年6月には3,000件近くの報告がすでにあり、AIの平均感度は96%、平均特異度は93%とされた。少なからず過大評価があったらしいが、それでもなかなかの性能だ。ChatGPTのような大規模言語モデルの性能がぐんぐん上がっていることを参照すれば、AI病理診断の性能向上がそれとパラレルになりえることは想像に難くない。日本病理学会のステートメント(日付が明示されていないが、他のサイトによると2021年8月17日らしい)ではAIはあまり好まれてなさそうだ。

一方で、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ではAIの医療機器への活用について議論されている。テクニカルな面だけいえば、膨大な数の顕微鏡画像に詳しいアノテーション(診断や予後などの診療情報)がついているのだから、AIに学習させたらよいものができそうだ。

- McGenity, C. et al. Artificial intelligence in digital pathology: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy. npj Digit. Med. 7, 114 (2024).

- Chen, C. et al. Fast and scalable search of whole-slide images via self-supervised deep learning. Nat. Biomed. Eng. 6, 1420–1434 (2022).

ちなみに、光学顕微鏡を肉眼で覗いた方がデジタルカメラで写すよりよくみえる、という言説(*)は、光学系が共通ならオーバーエスティメーションかもしれない。網膜にはアンシャープマスクの回路が組みこまれているので、網膜に投影される実像より脳内では鮮鋭に認知されている。

* バーチャルスライドは薬機法で病理ホールスライド画像診断補助装置としてクラスⅡに分類され、診断に支障のないことが確認され、承認を受けて販売されている。

紙面写真の使用について羊土社様より許諾いただきました。(2025年2月5日)