ミニマル発生学

まとめ

- 医学科生向けの1年生の教養の授業にちょうどいい

- 発生生物学を人体発生に基づいて概観する

- 器官形成や奇形のくわしいことは2年生で

発生学の教科書をどれか1冊選ぶのは難しい。

発生学はCBTにも出題されるから必要とされているはずなんだが、授業時間は少ない。本学なら、1年生の教養でちょっと、2年生の解剖の時にちょっとだ。

一方で発生学自体は増量中だ。現代の人体発生学には3つの視点:

- 形態学としての発生学(発生の形態変化を丁寧に観察し記述)

- 発生生物学(発生の因果を細胞や分子のレベルで説明)

- 臨床との関連(先天異常の仕組みを発生学や発生生物学から裏付け)

がある。短い授業時間で全部はカバーしきれない。上の視点をどれかは削減したい。本書は発生生物学にフォーカスされている。医学科1年生向けの教養の授業でツールキットやら誘導やらの発生学の基礎をざっと学ぶにはちょうどいい。薄くてイラストがおおくて、みて楽しい。入試で生物を取らなかった学生でも抵抗なく学べるだろう。ネタの多くが人体から採られていて、医学・医療向けの人体発生学につながるようになっている。ディテールに踏み込まないので、「暗記が〜」と学生に文句を言われることは少ないだろう。

そのかわり、器官形成や発生異常まで含むような授業にはだいぶ足らない。医学科2年生であらためて人体発生学を学ぶ本学のようなカリキュラムなら、そこで『ムーア人体発生学』で学べばいいだろう。発生生物学関連の記述がイマイチな『ムーア』を補完できる。発生生物学や奇形が省かれている『ビジュアル人体発生学』や、全部入りだけれどもとても読みにくい『ラングマン人体発生学』と合わせてもいいかもしれない。

本書の著者は発生生物学が専門で、大学の医学科向けの生物学や発生学の授業をされていた。つまり授業のネタのまとめでもあるのだろう。全部で26パートあるので、1単位15回の授業なら、一回の講義で平均2パートをこなすことになる。

人体ベースの大事なところだけ

はじめに

一つの章が4〜5このパートから成る

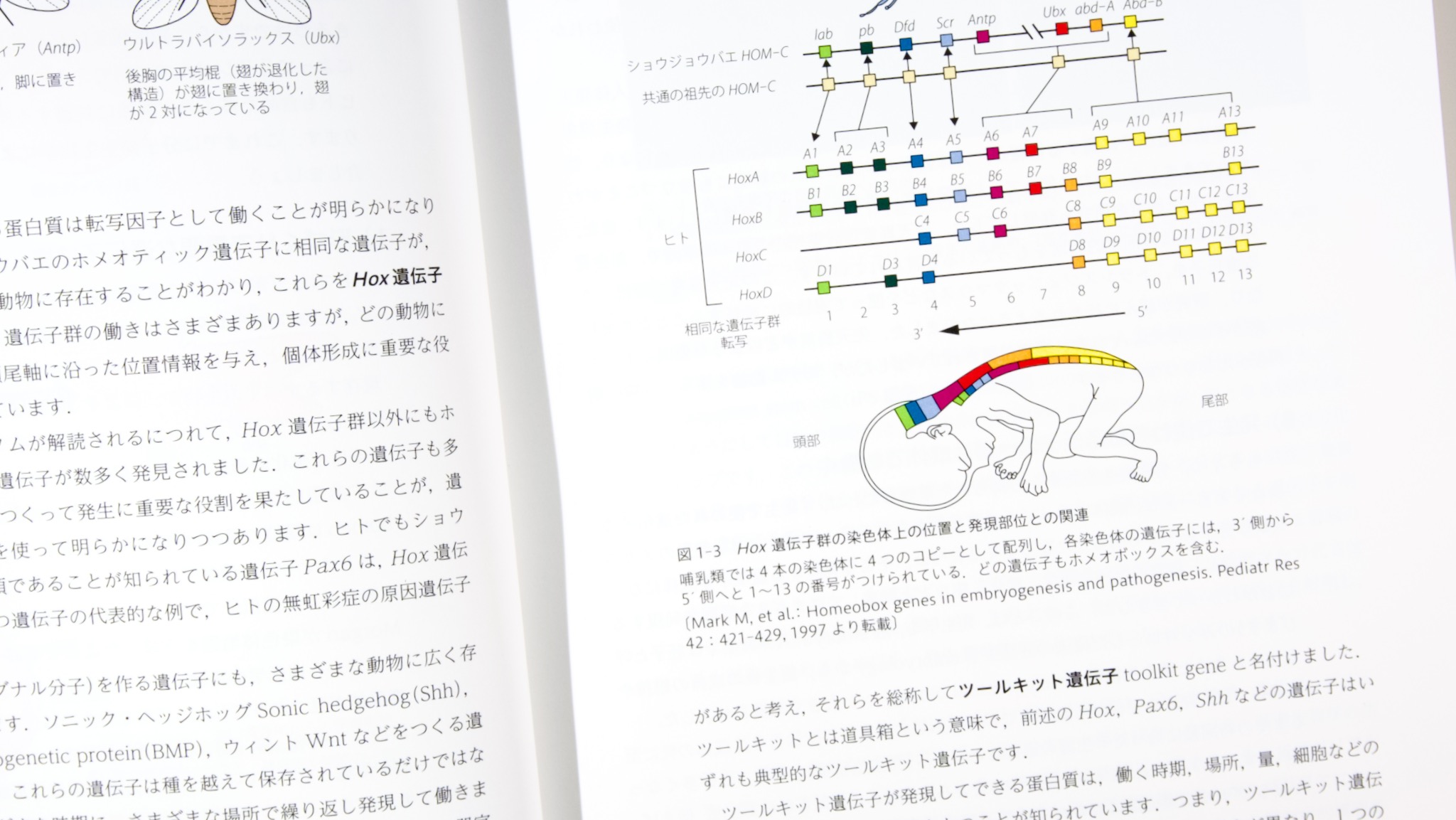

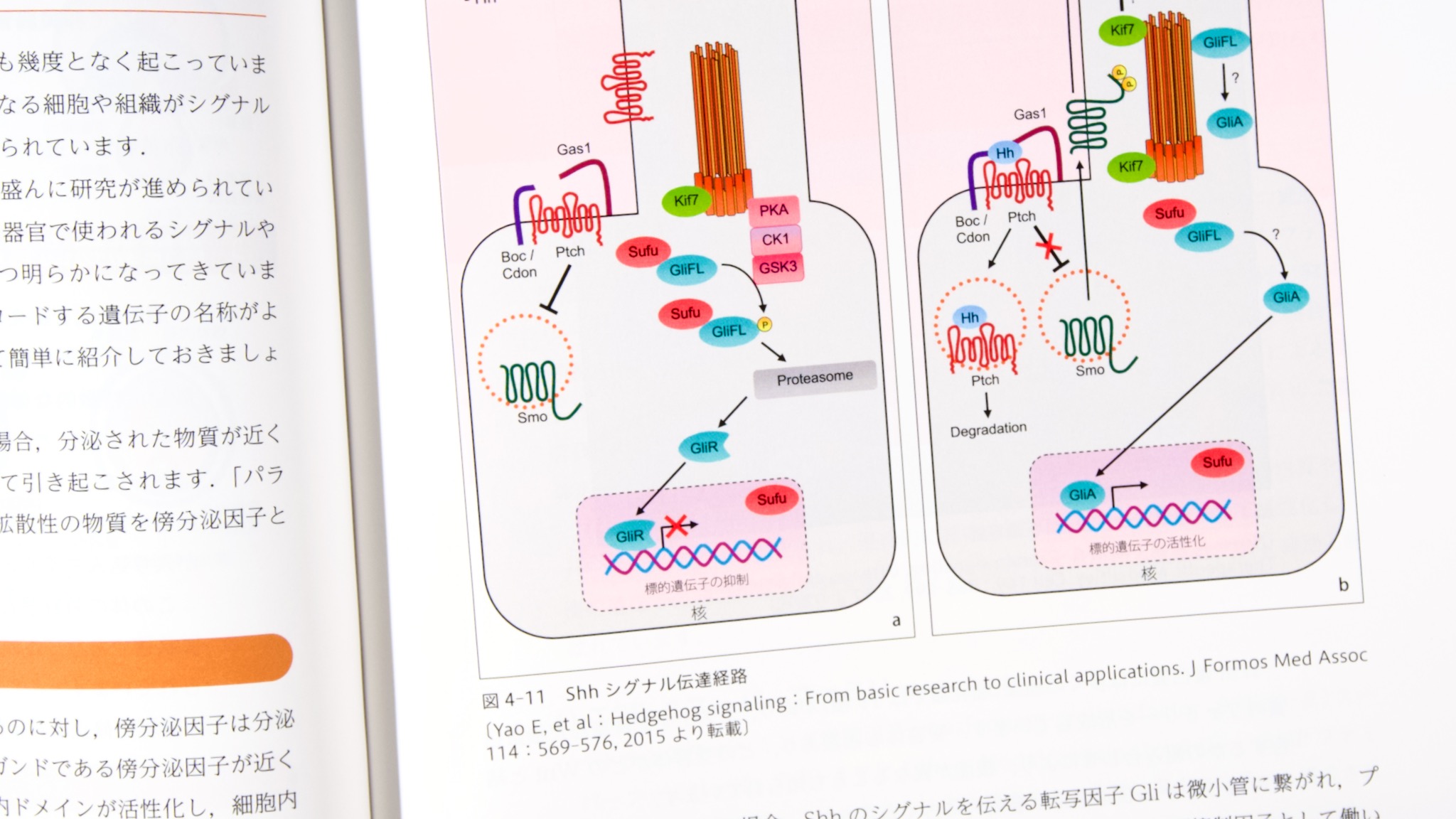

本は発生生物学の基本から始まる。たとえば、ツールキット遺伝子、つまり、Hox、ソニック、ウイントなど、形態形成の基盤になる分子が押さえられている。発生のいろいろな場面でこれらが使われるので、最初に馴染みになっておくと、後でいろいろラクなのだ。

ツールキット遺伝子を押さえる

ソニック‧ヘッジホッグのシグナル経路

発生生物学のテキストだと、カエルやサカナやマウスなどいろいろな動物がでてくるが、本書はヒトの発生に沿って話が進められる。しかし、ヒトの発生をよく理解するには、他の動物との比較や、進化での位置づけが有効だ。

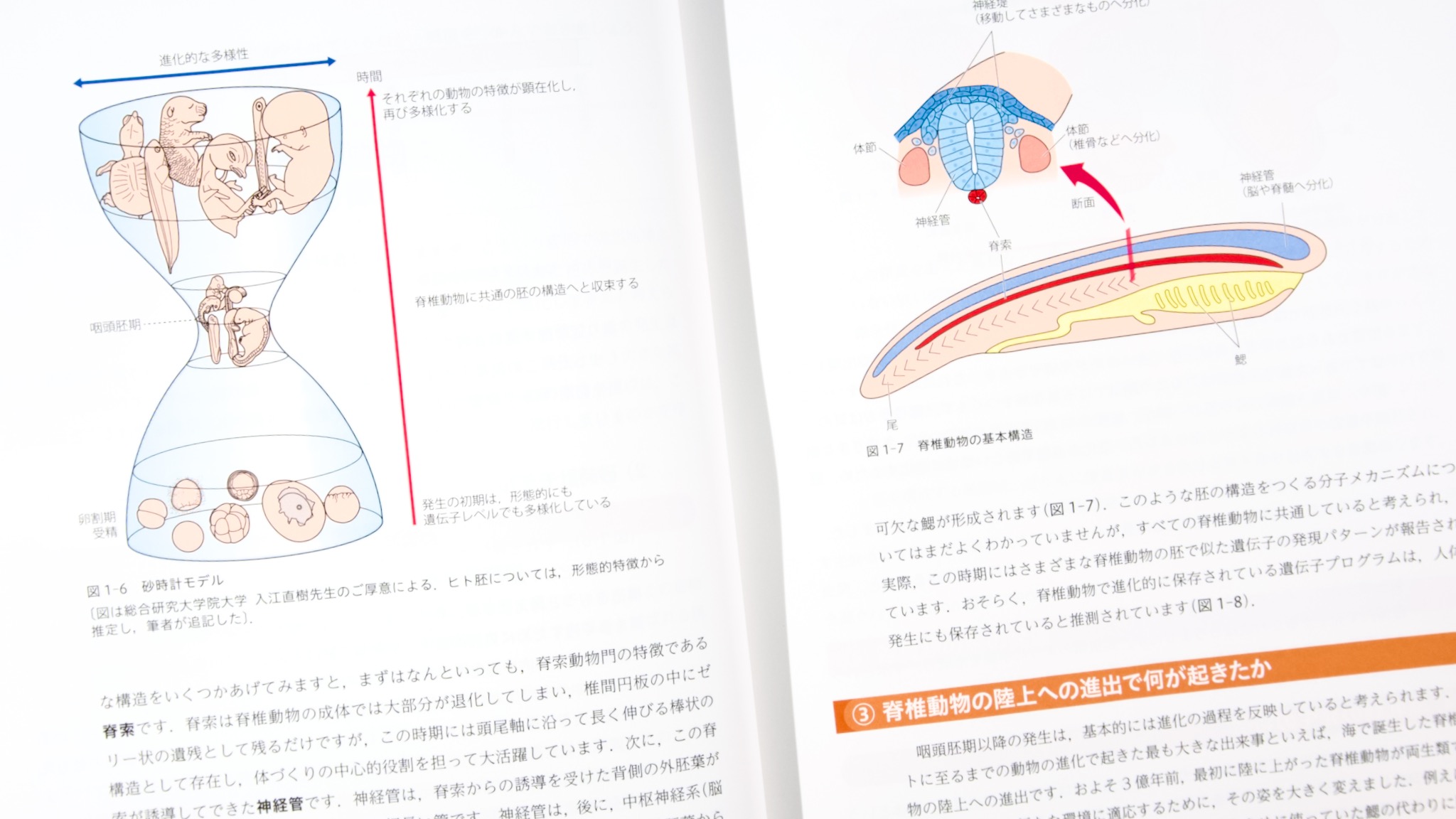

ヘッケルからベーアにかけての系統発生学が概説され、砂時計モデルで発生現象の相同性と分化がわかるようになっている。(反復説はちゃんと否定されている。)脊索動物から脊椎動物にかけてのボディープランの進化は、ヒトの体の成り立ちを理解するのに重要だ。『グレイ解剖学』にもでてくる。このあたりは発生生物学の伝統が踏襲されている。

砂時計モデルと、脊索動物(脊椎動物)のボディープラン

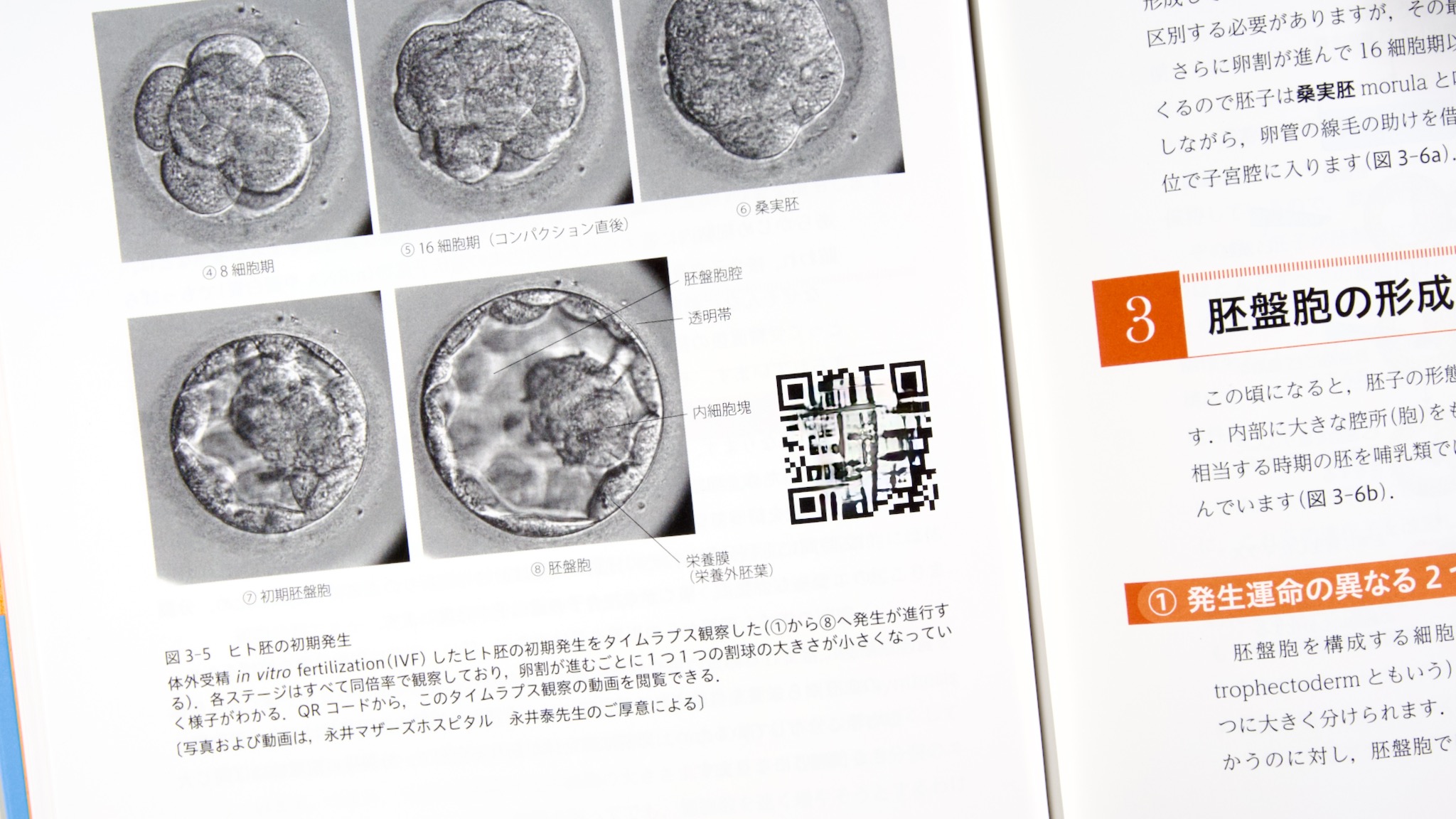

イラストはどれも明解で美しく、正しい。イラストだけでなく写真もある。ヒト胚の接合子から胞胚にかけての顕微鏡写真が、貴重だ。QRコードを読み込むと、その映像が動画で見られる。

ヒト初期胚の画像

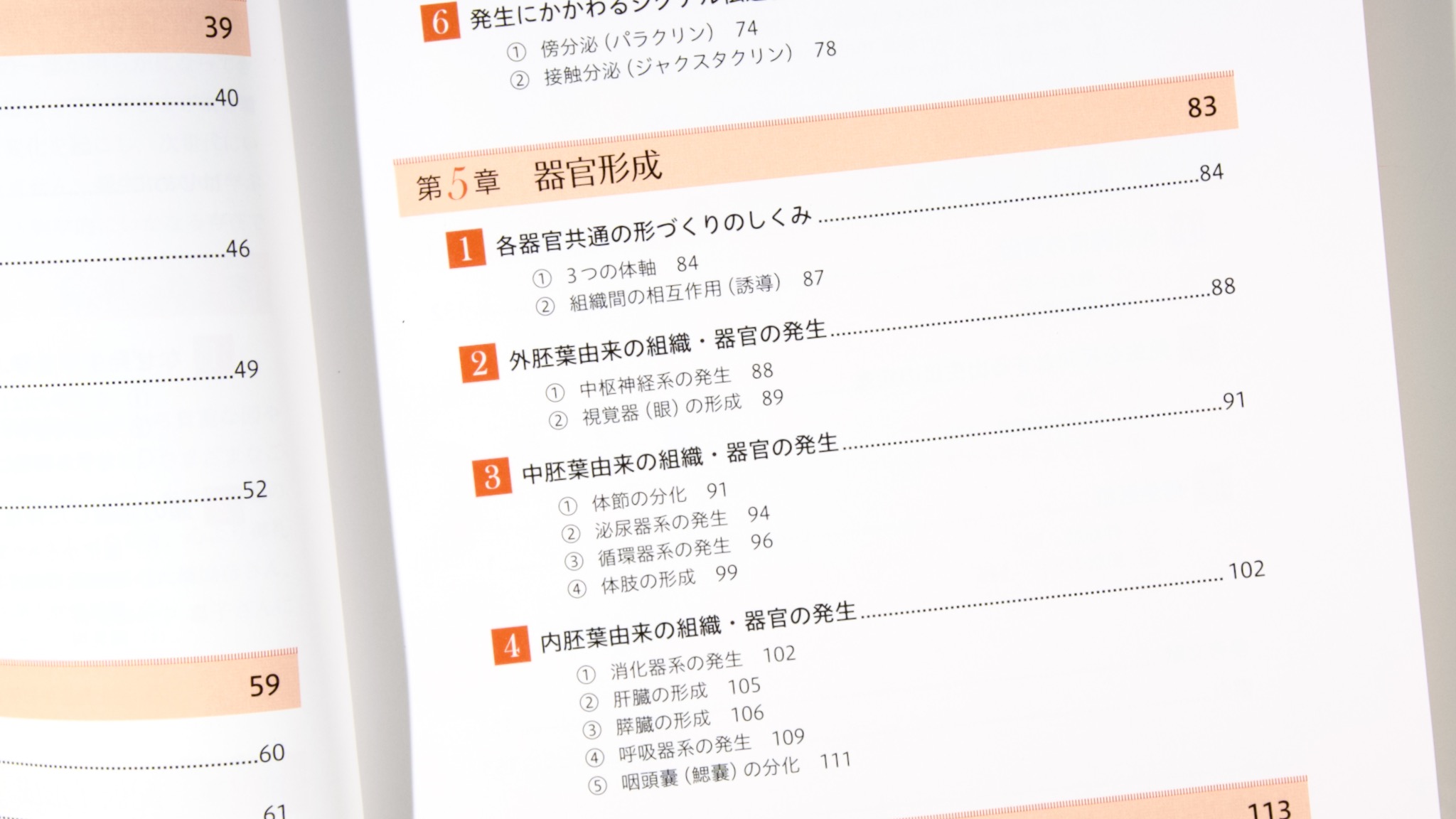

本書の後半は、器官形成と奇形だ。

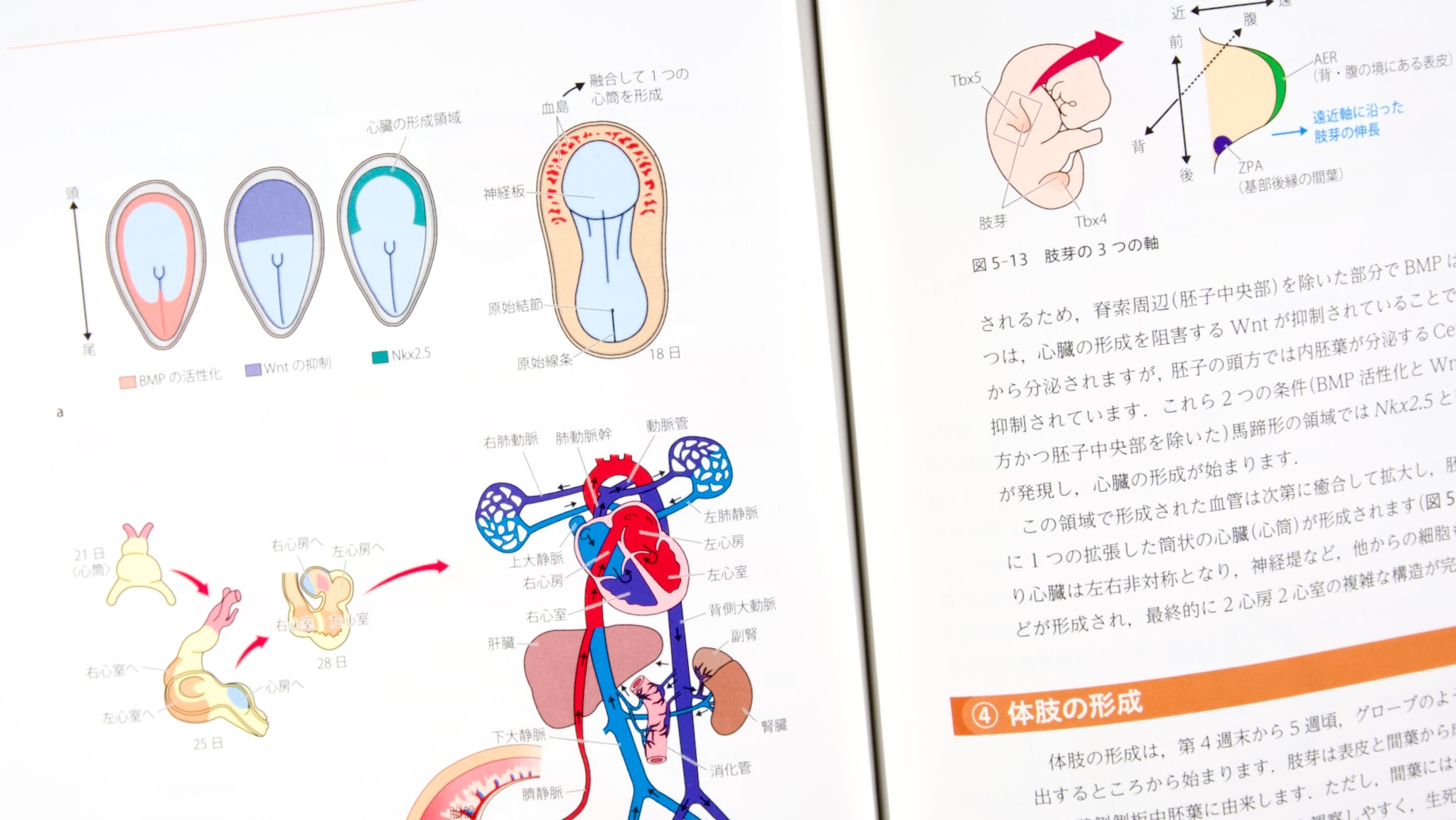

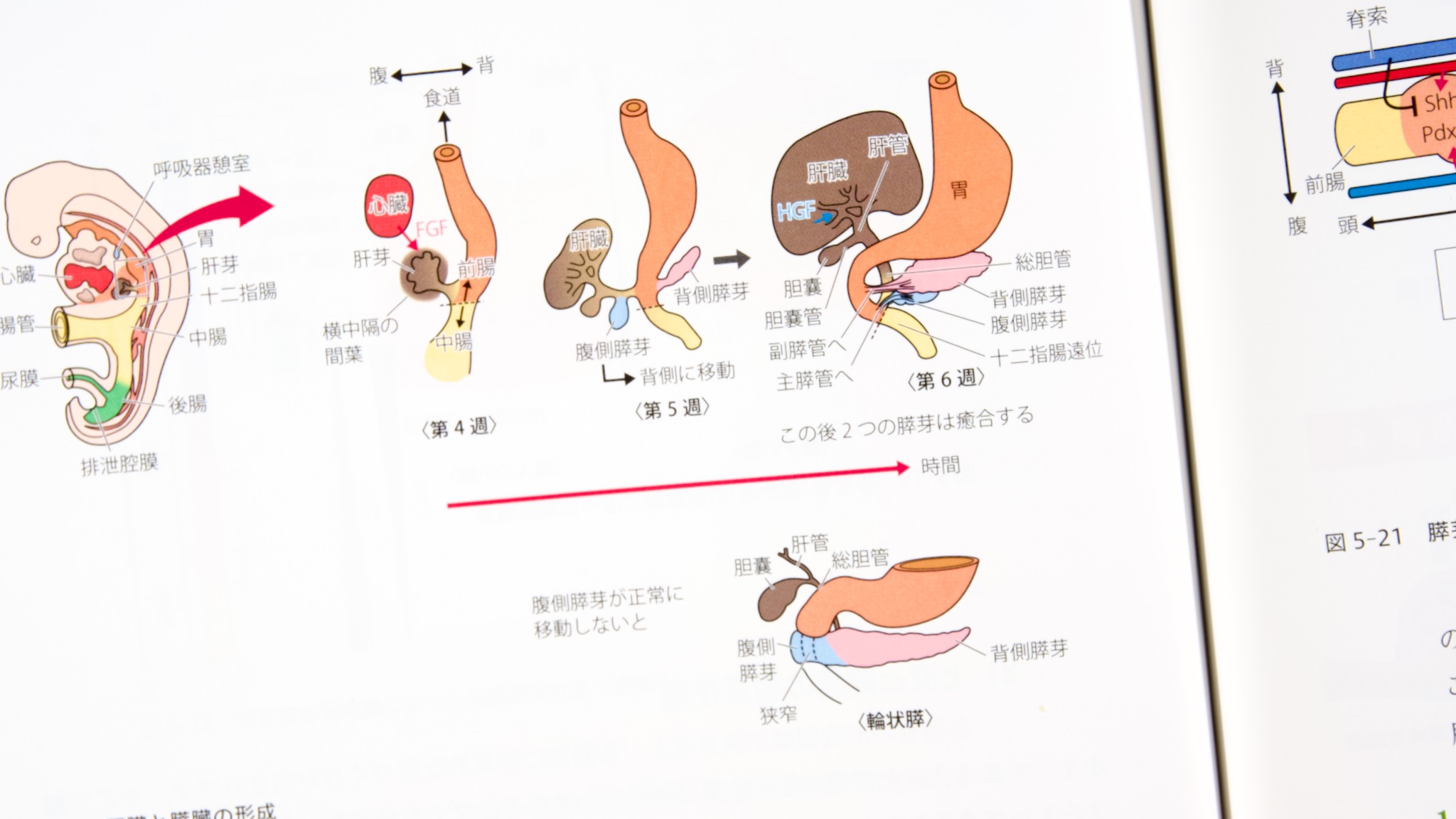

器官形成は、発生生物学に基づいて概説される。ひとつの系統がひとつ、ふたつの図で説明されている。本格的な人体発生学で1章使うくらいの内容なので、概説の度合いは推し量れよう。心房の中隔形成でいえば、一次中隔、二次中隔、一次孔、二次孔、卵円孔と、いろいろと詳しい話をしないと中隔ができあがらない(つまり試験問題にならない)が、そういう話はでてこない。胃や中腸の回転もおおまかな図だけだ。一方で、心臓が肝臓を誘導するといった、発生生物学の知見が押さえられている。

心血管系は1つ、四肢発生は1つの図だけ

胃の回転、肝胆膵の発生は、まとめてひとつの図

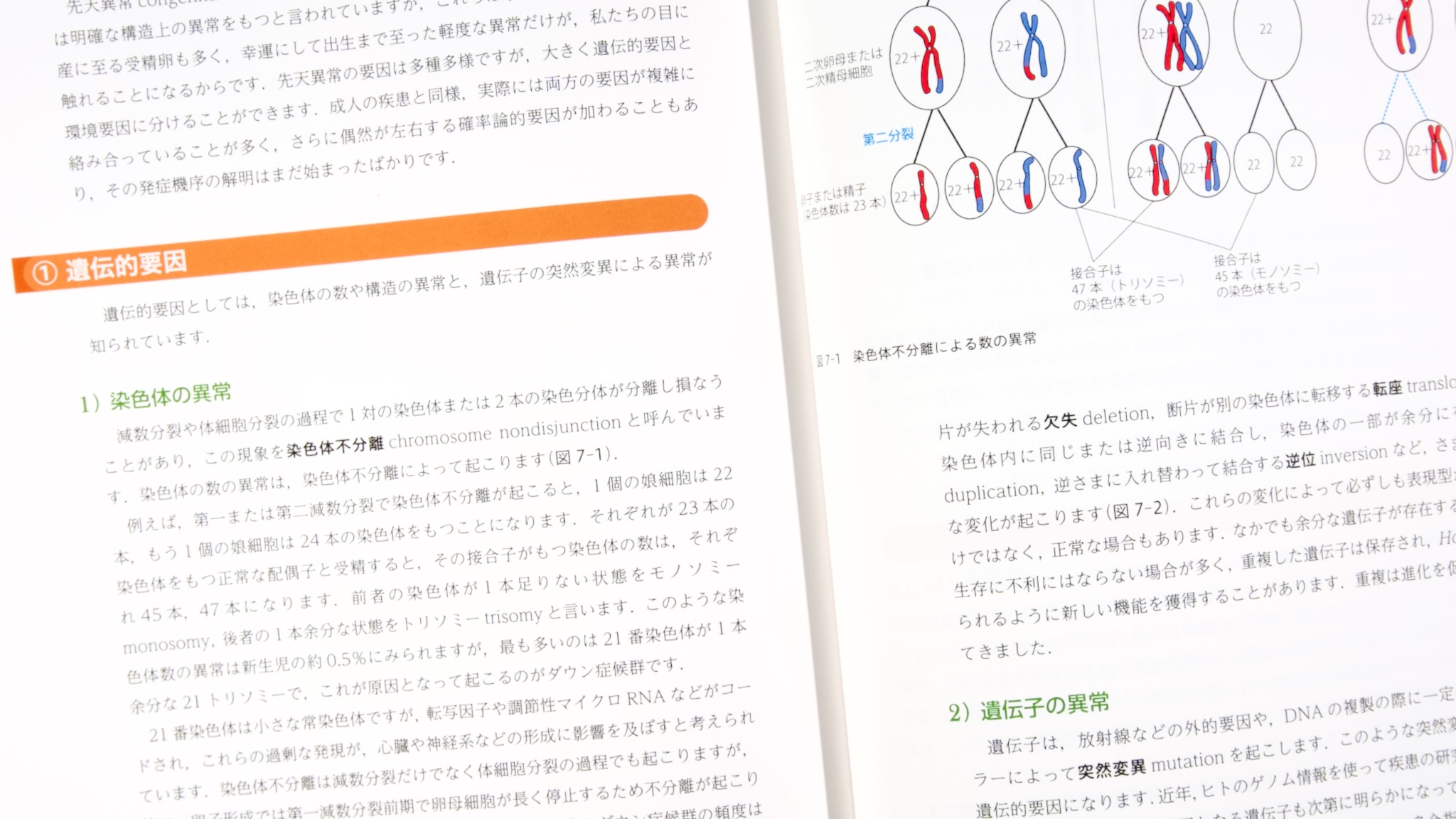

奇形の話も概説だけだ。染色体異常はちゃんとカバーされている。器官形成の異常、たとえば心室中隔欠損とかの話はない。器官形成の説明がざっとしかなく奇形の理解にはたらなかったからだ。

染色体異常

そういうわけで、発生学や発生生物学のファンダメンタルズを1年生のうちに固めるのに本書はピッタリだ。2年生で器官形成の詳細や発生異常を学ぶときに、うまい具合に学習を進められるだろう。

紙面の写真の本記事への使用について、医学書院様より許諾いただきました。(2025年2月12日)