シャルコーノート −新講釈 火曜講義–

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

本書の著者は神経内科医で詩人。獨協医科大学で助教をされている。たまたま出会った『シャルコーの臨床講義』を現代の視点から振り返った。

まえがき

「シャルコー」とは、近代神経学の父ともいわれるフランスの医師、ジャン=マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot, 1825–1893)である(本稿末にまとめ)。彼が毎週火曜日に行っていた臨床講義「火曜講義」の記録が継承者らによって残されている。明治39年の日本語訳『沙禄可博士 神経病臨床講義』は国立国会図書館のアーカイブで読める。

火曜講義は医学生や医師だけでなく、広く文人にも公開されていた。その様子は、2.9×4.3メートルの油彩画として描かれ、パリ第5大学の廊下に展示されている。そこに描かれた31名は同定されている。例えばそのうちの、シャルコーの左で患者を支えているバビンスキーは、「バビンスキー徴候」(「バビンスキー反射」といってはいけないとされる)や「バビンスキー打診器」で臨床手技を学ぶ医学生にもなじみがあるだろう。

ここでいう「臨床講義」は、外来や入院の患者を講堂に連れてきて講師が診察しながら疾患をライブでデモンストレーションしていく形式の授業である。古い大学によくある深い階段教室は、この講義を大人数の学生がみるのに適していた。

こういう授業はプライバシーや倫理に配慮して1990年代から2000年代にかけて廃れてきて、2003年の個人情報保護法を契機に、現在ではほとんど行われない。代わりに高速スライドの座学やせいぜいPBLで症例を学ぶ授業になった。そんな「臨床講義」には興味を持たれにくいこともあるようだ。大学の講堂も新しい設計のは平らになった。

The painting “A Clinical Lesson at the Salpêtrière (サルペトリエール病院の臨床講義)” by Pierre Aristide André Brouillet.

「サルペトリエール病院の臨床講義」に描かれている人物(Himetopより)

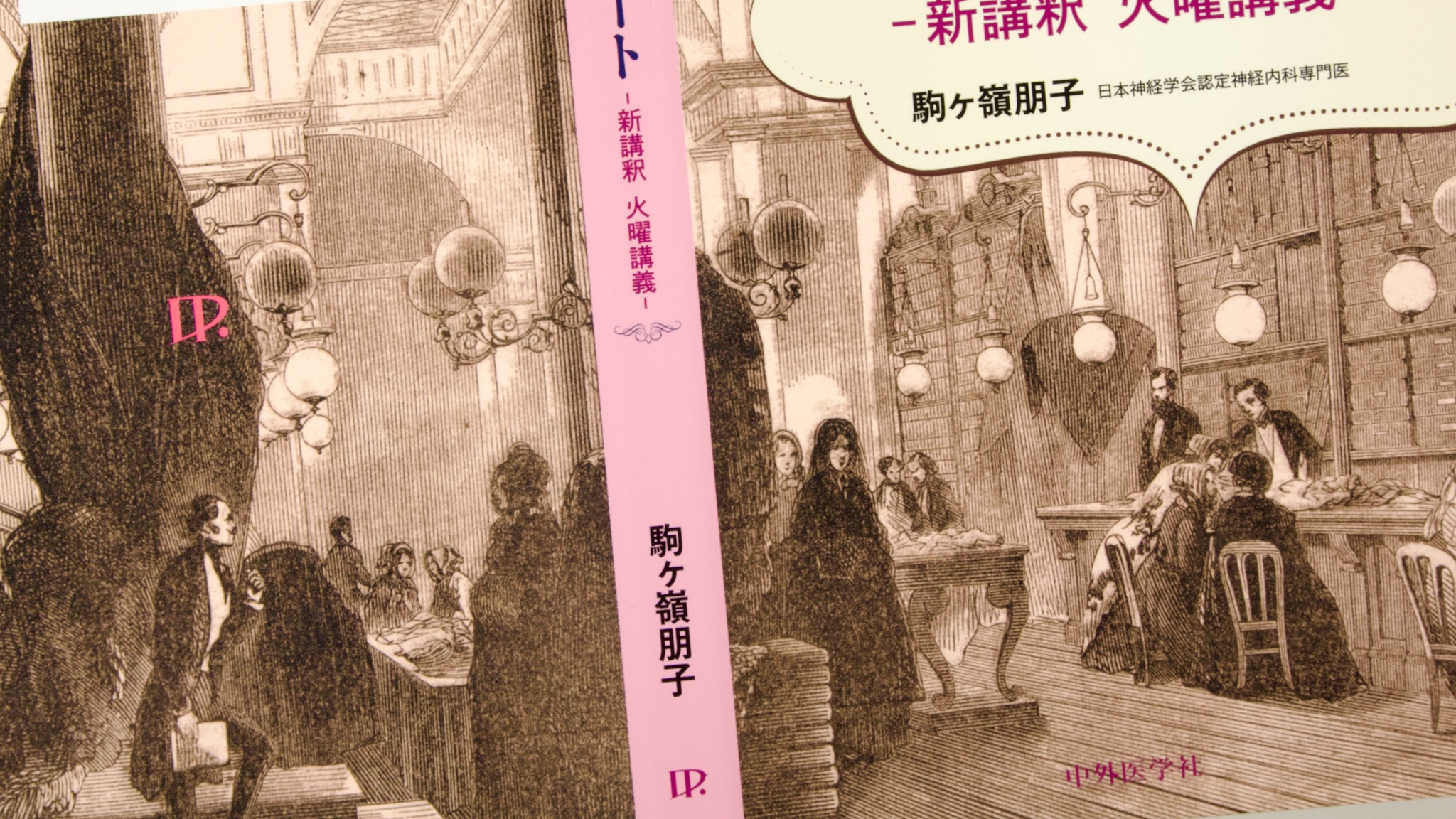

本書を見ていこう。カバーアートは、同時代のパリを描いた図録、エドモン・テクシエの『タブロー・ド・パリ』から採られているらしい(「らしい」というのは、原本で確認できなかったから;スキャンがGoogle Booksで読める;図版がgettyimagesでみられる)。シャルコー当時のパリの雰囲気が伝わる。カバーの折り返しの模様もロココ調だ。

カバーアート

カバーの袖のロココ模様

本文では、『火曜講義』から10の症例が取り上げられる。それぞれの冒頭にあるシャルコーによる講義は、フランス語原著や『沙禄可博士 神経病臨床講義』に基づいて著者が創作した。

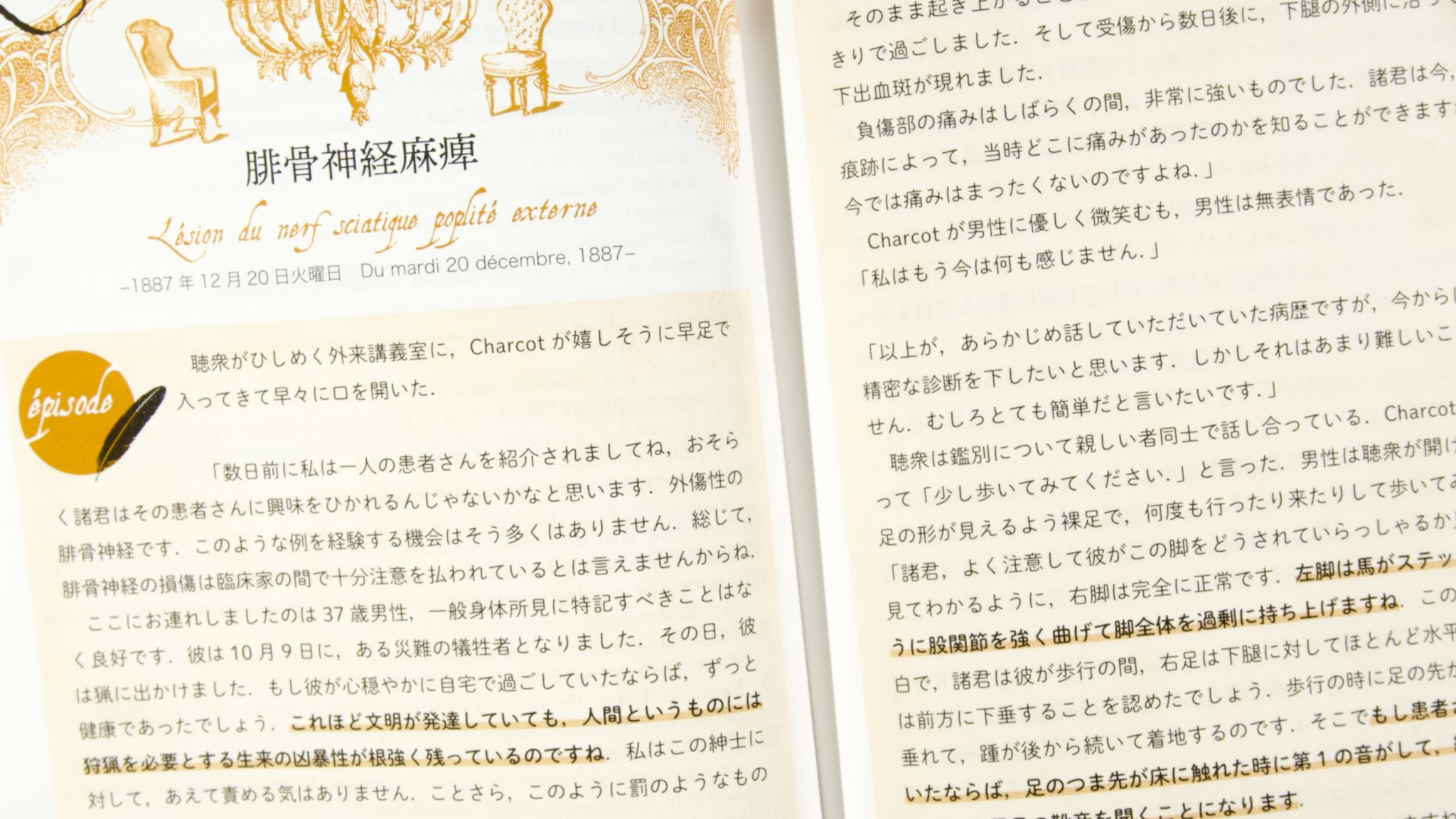

腓骨神経麻痺の症例をみていこう。解剖学を終えていたら容易に理解できるはずだから。(つい昨日の期末試験でも出題された。)

まずシャルコーによる講義。著者による現代語で読みやすい。しかし『沙禄可博士 神経病臨床講義』とくらべてみれば、著者が原著をていねいに現代文に「翻訳」していることが確認できる。

腓骨神経麻痺

『沙禄可博士 神経病臨床講義』より

続いて、筆者による読解「ふりかえり」がある。症例自体だけでなく、時代背景や登場する医学者の人物像まで読み解かれる。たとえば、シャルコーは動物好きで、サルのペットを大切にしていたという。左ページの左下に入っているサルのイラストは、そんなところから使われた(中外医学社情報)。もしかすると、本のいろいろなところにネタが仕込まれているのかも。

19世紀当時のヨーロッパの動物愛護の状況まで読み解かれる

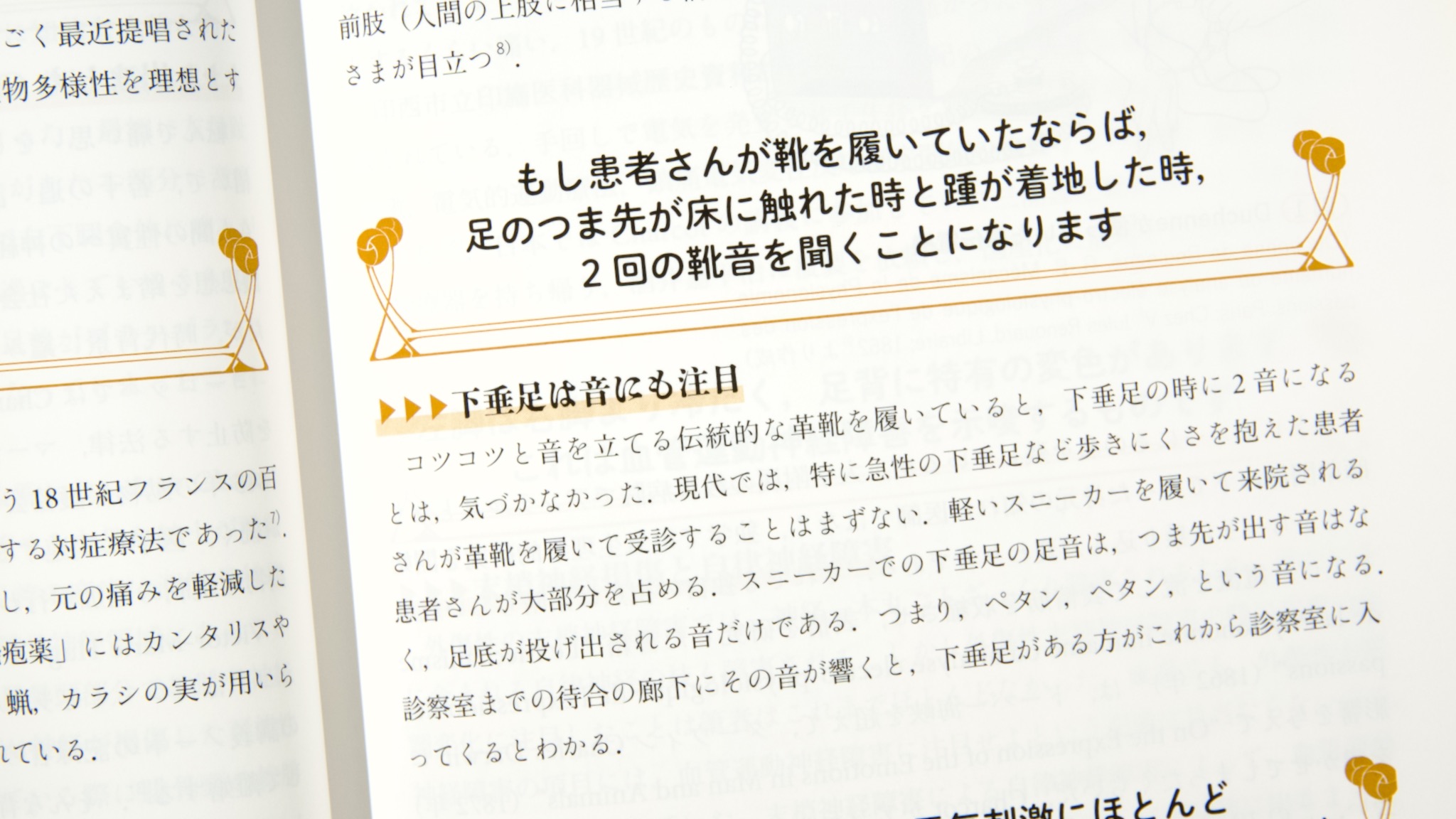

下垂足に伴う症候を読み解く。ぺたん、ぺたんと歩くのは、Slap gaitとよばれる。

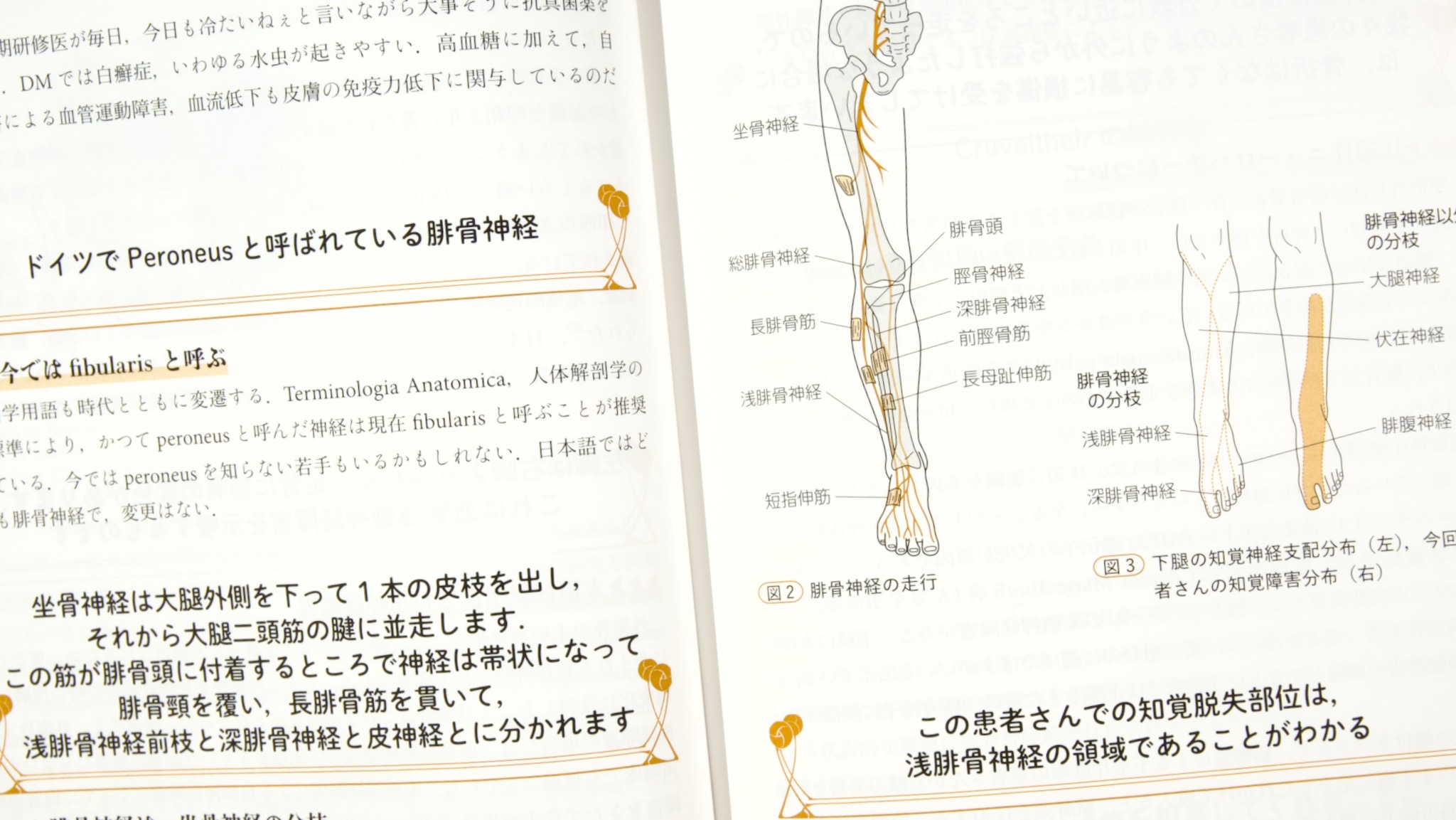

さて、解剖学だ。この患者の運動麻痺(背屈と外反の麻痺)と感覚麻痺の領域(向こうずねから下駄の鼻緒の掛かる指のまたまで)、怪我をしたときの様子(臨床では受傷機転という)から、浅腓骨神経と深腓骨神経が腓骨頸のあたりで障害されたとわかる。この患者は、溝を飛び越えようとして溝に落ち、下腿上部をしこたま打ち付けたのだった。

大腿の背側で坐骨神経から分岐した総腓骨神経は、腓骨頚の外側に沿って回り込みながら、浅腓骨神経と深腓骨神経に分岐する。分岐部は長腓骨筋の中だ。

神経が皮膚に近い部分、しかも骨の表面に沿って通るので、圧迫性損傷を受けやすい。医原性にも、下腿の牽引固定、ギプス固定、砕石位での下肢の固定、麻痺でベッド柵に下肢が当たっていたときなどで生じることがある。(同様の条件を満たす他の部位も考えてみよう。)

浅腓骨神経は下腿の外側コンパートメント、深腓骨神経は前部コンパートメントの筋を支配する。外側コンパートメントの筋は、足の外反と底屈をする(ただし、底屈の主動筋は後部コンパートメントの下腿三頭筋)。前部コンパートメントの筋には足の内反と背屈や趾の伸展の作用がある。これらが麻痺すると、つま先がだらんと垂れてしまう。下垂足(foot drop)だ。

神経のデルマトームは、テキストで確認しよう。『グレイ解剖学原著第5版』なら、図6.19だ。

評者は昨年夏にご遺体を1体解剖した。そのときに見ておきたいと思ったことの一つが、この総腓骨神経の分岐部だった。コンパートメントを分ける筋間中隔を神経が貫いて筋内を分布していくようすが印象深かった。腓骨と神経との距離も確認できた。筋束の一部が深筋膜や筋間中隔に起始していて筋膜をメスで剥離しないといけないとか、筋内を神経が分岐しながら分布し一部が筋膜を貫いて皮下に入るとか、テキストや実習書には省略されがちなディテールもみられた。解剖学実習の履修生の多くがこの辺りの剖出をせずにしまっているのが残念だ。

しかしこの剖出のときに評者の意識になかったのが、そこに交感神経線維もあるはずだったことだ。本書の著者も同様だった。神経学のテキストにも記載されていることは稀らしい。しかしシャルコーは、麻痺した領域に冷感があることを指摘し、血管運動麻痺といっている。温故知新である。シャルコーは、神経伝導速度から障害の程度を測ってもいて、現代も同様だ。

一方で、シャルコーは腓骨骨折の可能性については、言及はしているものの重きは置いていない。症例は受傷から日が経っているために、骨折があったとしても治りかけだろうからともいえる。現代ならもちろん、X線なりCTなりは押さえておくだろう。この腓骨神経麻痺の講義が1887年、レントゲンによるX線の発見が1895年だったから、触診以外に確認のしようもない。

麻痺の領域から原因を特定する

本書には単なる読み物としてでなく、医学書としての矜持がある。章末には参考文献のリストがある。腓骨神経麻痺の章にはないが、他の章にはエビデンスを統計学的に確認した記述もある。

参考文献のリスト(左下角にサル)

他の症例も、解剖学や生理学をやっていたら、楽しめるだろう。

本書の著者には、日本の怪談を現代の医学から読み解いた著作もある。「サルペトリエール病院の臨床講義」の絵は、精神科医で詩人の著作にも使われた。いずれも装幀が楽しいので、冊子体推奨。

ジャン=マルタン・シャルコー

以下は、フランスの医師、ジャン=マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot, 1825–1893)についての要約です。彼の業績、当時から現代に至るまでの評価と批判、さらに近年の再評価を系統的に整理しています。また、時代背景、シャルコーの名の残る医学用語についてもまとめました。

- ChatGPT 1oで生成。ファクトチェックはざっとだけ

1. シャルコーの業績

1.1. 神経学の確立

- ALS(筋萎縮性側索硬化症)の詳細な記載

ALSの典型的症状と進行を初めて系統的に示し、かつては「シャルコー病」とも呼ばれた。 - 多発性硬化症(MS)の病理学的研究

脱髄病変を病理学的に検証し、意図振戦や複視など特有の症状(「シャルコーの三徴」)を体系化した。 - シャルコー関節(Charcot Arthropathy)の発見

糖尿病性末梢神経障害や脊髄タベスなどで生じる関節破壊の機序を明らかにし、整形外科・リハビリ領域にも影響を与えた。 - シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)に関する初期研究

遺伝性末梢神経障害(CMT)の臨床像を共同研究者とともに報告し、疾患概念の確立に貢献。

1.2. パーキンソン病への貢献

- パーキンソン病(Parkinson’s Disease)の臨床特徴の精密化

「振戦麻痺」(paralysis agitans)として知られていた病態に対し、シャルコーは〝実際には真の麻痺は少なく、振戦や筋強剛(rigidity)などが中心〟であることを指摘。 - 名称と症状整理

ジェームズ・パーキンソンの業績を継承しつつ、単なる「震える麻痺」ではなく、運動緩慢や身体のこわばりといった特徴を詳細に分類し、臨床的理解を深めた。 - 初期の治療的アプローチ

当時入手可能な薬剤(例:ベラドンナアルカロイド)を用いた症状緩和の試みを報告し、治療開発の端緒を開いた。

1.3. 精神医学への寄与

- ヒステリー研究と催眠

サルペトリエール病院でヒステリー症状の公開実演を行い、神経系の機能的障害としての病態整理を試みた。

後に弟子のフロイトらによる精神分析の発展につながる重要な基盤を提供。 - 臨床データの徹底した収集・統合

ベッドサイド教育と病理解剖を結びつけ、患者の生前・死後の所見を総合的に解析する研究スタイルを体系化。

1.4. 教育と学派の形成

- サルペトリエール病院を国際的な神経学研究の拠点へ

病院内で大規模な症例データを蓄積し、世界中から医師が訪れる臨床教育の場を作り上げた。 - 視覚教材・公開実演の活用

患者写真やイラストを用いて学生や同僚に分かりやすく疾患を紹介する手法は、当時としては革新的だった。

2. 当時から現代までの評価と批判

2.1. 公開実演の「ショー化」批判

- サルペトリエール病院でのヒステリー患者を用いた催眠デモンストレーションは注目を集めたが、“演出過剰”や“暗示による症状の誘導”といった批判が同時代から存在した。

2.2. ナンシー学派との対立

- 催眠を「病的なもの」とみなしたシャルコーに対し、ナンシー学派は「一般的な心理現象」と主張。催眠現象の病理性・普遍性を巡る論争が生まれた。

2.3. 女性患者へのステレオタイプ

- ヒステリーの“女性特有”という当時の一般的認識を強化したとみなされる。後のフェミニズムの視点からは、女性の病理化を助長したのではないかという批判がある。

2.4. 方法論的限界

- 現代の基準から見れば、ランダム化比較試験や対照群設定などが不十分で、暗示効果・患者の演技などの要因を排除できなかった点が指摘される。

3. 現代医学からみた再評価

3.1. 神経学と精神医学の橋渡し

- シャルコーは器質的変化(病理学)を重視しつつ、精神機能の異常にも目を向けた。現代の「神経学的アプローチ+精神医学的アプローチ」の萌芽をもたらした功績は大きい。

3.2. パーキンソン病研究の礎

- 病態生理の理解が十分でなかった時代に、すでに運動症状の詳細と一部の治療法に言及した点は先駆的であり、後のドパミン仮説やレボドパ治療へ至る道を拓いたといえる。

3.3. エビデンスベースド・メディシン(EBM)への先鞭

- 数値化や症例比較といった当時としては先進的な方法論を用いた研究姿勢は、後の臨床研究におけるEBM理念の源流とみなされる。

3.4. ヒステリー概念の変容

- 解離性障害や転換症状など、現代精神医学における機能的症状の理解は、シャルコーの詳細な臨床描写を基礎として発展してきた。

4. まとめ

ジャン=マルタン・シャルコーは、ALSや多発性硬化症、シャルコー関節といった数々の神経疾患に加え、パーキンソン病の臨床像整理にも大きく貢献し、近代神経学の礎を築きました。一方、ヒステリー研究や催眠デモンストレーションをめぐる手法上の問題、女性患者へのまなざしなど、当時から批判の声もあり、現代に至るまで多面的な再検討が行われています。しかし、彼の徹底した臨床観察と病理解剖の統合は、EBMの先駆けと呼べるアプローチを示し、後世の医学・精神医学・神経科学に大きな影響を与え続けています。神経学・精神医学双方のはざまを探求し、パーキンソン病などさまざまな疾患像の解明に挑んだシャルコーの探究姿勢は、今日の研究者や臨床家にとっても重要な示唆を与えるものといえるでしょう。

シャルコーの活躍した時代

19世紀後半から末にかけては、世界各国で政治・社会・文化が大きく変動し、ジャン=マルタン・シャルコー(1825–1893)が活躍したフランスだけでなく、イギリス、アメリカ合衆国、日本でも近代化への歩みが加速した時代でした。

イギリスでは、ヴィクトリア女王の長期にわたる治世(1837–1901)により「大英帝国」が最盛期を迎え、産業革命のさらなる進展によって「世界の工場」と呼ばれる地位を確立しました。1851年の大英博覧会は、クリスタル・パレスという革新的なガラス・鉄骨建築を用いた壮大な展示会として注目され、技術革新や産業力を世界に示す大舞台となりました。また、チャールズ・ダーウィンが1859年に進化論を発表するなど、学術・文化面でも大きな変化が生じています。

アメリカ合衆国では、西部開拓とゴールドラッシュが社会を沸き立たせる一方、奴隷制をめぐる対立から1861年に南北戦争が勃発しました。1865年の終戦後は“レコンストラクション”期を経て、急速な工業化が進む「ギルデッド・エイジ」を迎えます。大都市ではブルックリン橋(1883年完成)のような大規模インフラが誕生し、高層建築技術が発展。文芸面ではマーク・トウェインが『ハックルベリー・フィンの冒険』を世に出すなど、“新しいアメリカ”を象徴する作品が数多く誕生しました。

日本は幕末にあたる1853年のペリー来航をきっかけに開国し、1868年の明治維新後は「富国強兵」「殖産興業」を掲げて欧米の制度や技術を取り入れました。鹿鳴館(1883年)の建設に代表されるように、洋風文化を積極的に導入する欧化政策が推進されたものの、社会の実態との乖離も見られました。一方で東京医学校(後の東京帝国大学医学部)が設立されるなど近代教育の整備が進められ、医学分野ではお雇い外国人の指導のもとで西洋医学が急速に普及していきます。

こうした国際的な近代化の波のなか、医学においても画期的な技術や理論が続々と登場しました。まず、19世紀半ばにアメリカでエーテル麻酔が実用化され、イギリスのジョセフ・リスターはカルボン酸を使った消毒外科を確立して手術死亡率を劇的に下げました。また、フランスのルイ・パスツールやドイツのロベルト・コッホが微生物学の基礎となる病原菌説を打ち立て、感染症の原因解明と予防策が飛躍的に進展したのです。各国の近代的な大学病院や医学校では、これらの知見を取り入れた教育カリキュラムが組まれ、外科・内科・公衆衛生の各分野で大きな進歩が見られました。日本でも明治維新後に医師免許制度が導入され、東京帝国大学を中心にドイツ系の医学教育が普及していきます。

このような国際社会の変革期に、シャルコーはパリのサルペトリエール病院を拠点に神経学と精神医学を体系化し、ALSや多発性硬化症、ヒステリーなどの研究で画期的な成果を上げました。当時ヨーロッパの医学は、解剖学と病理学を統合し、さらに細菌学や消毒外科など新しい技術を取り入れながら急速に近代化しており、シャルコーの詳細な臨床観察と組織学的解析は、まさにこの時代の知的熱気の真っただ中にあったといえます。世界規模で進展していた近代化のエネルギーが、国境を越えて医学研究や臨床教育をも押し上げ、のちの20世紀につながる医学の黄金期を準備したのでした。

ジャン=マルタン・シャルコーの名が付された医学用語集

フランスの精神科医ジャン=マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot, 1825–1893)の名が付された主な医学用語をまとめます。いずれも神経学や内科領域をはじめとする様々な分野で広く知られており、シャルコーが遺した影響の大きさがうかがえます。

1. シャルコー関節

英名: “Charcot Joint” または “Charcot Arthropathy”

解説:

糖尿病や脊髄タベス(神経梅毒)などの神経障害によって感覚が低下し、関節に過度な負担がかかることで破壊や変形が生じる疾患。痛みを感じにくいため悪化しやすく、足部や足関節に多くみられます。

2. シャルコー・マリー・トゥース病

英名: “Charcot-Marie-Tooth Disease” (CMT)

解説:

遺伝性の末梢神経障害の総称で、足や下肢の筋力低下や感覚障害が徐々に進行する。シャルコー、ピエール・マリー、ハワード・トゥースの3名にちなんで名付けられました。

3. シャルコーの三徴(胆管炎における三徴)

英名: “Charcot’s Triad” (for cholangitis)

解説:

急性胆管炎の典型的な3症状を指す用語。

- 右上腹部痛

- 発熱(悪寒・戦慄を伴うことが多い)

- 黄疸

重症化するとレイノルズ五徴(意識障害・ショックを加えた5症状)に発展します。

4. シャルコーの三徴(多発性硬化症における三徴)

英名: “Charcot’s Neurological Triad” (for multiple sclerosis)

解説:

多発性硬化症に特徴的とされる3症状を指すことがある。

- 意図振戦(企図振戦)

- 眼振(複視を伴う場合も)

- 断綴言語(スキャニングスピーチ)

いずれも中枢神経の脱髄病変によるもので、シャルコーが病理所見と臨床症状を関連づけて報告しました。

5. シャルコー・レイデン結晶

英名: “Charcot-Leyden Crystals”

解説:

好酸球が分解して生成される結晶。喘息などアレルギー性疾患や寄生虫感染症で痰や便中に見られることがある。シャルコーとフリッドリヒ・レイデン(Friedrich Leyden)が発見し、その名を残しています。

6. シャルコー=ブシャール動脈瘤

英名: “Charcot-Bouchard Aneurysm”

解説:

高血圧症の患者で、脳の小動脈(レンズ核線条体動脈など)に形成される微小動脈瘤。破裂すると脳出血(被殻出血など)を引き起こす。シャルコーとシャルル・ブシャール(Charles Bouchard)の研究によるもの。

7. シャルコー徴候

英名: “Charcot’s Sign”

解説:

分野や文献によって複数の意味で使われるため、厳密な定義が統一されていない用語。例えば、

- 胆嚢炎の診断において右上腹部を触診すると鋭い痛みを誘発する「Charcot’s Sign」

- 多発性硬化症や運動ニューロン病などでみられる特有の神経学的所見を指す場合もある。

8. シャルコー病

英名: “Charcot’s Disease”

解説:

シャルコーが初期にその病態を詳細に記述したALS(筋萎縮性側索硬化症)を指す旧称。運動ニューロンの変性を原因とする進行性疾患で、現在はALSと呼ばれることが一般的です。

9. シャルコー=ウィルブランド症候群

英名: “Charcot-Wilbrand Syndrome”

解説:

後頭葉(視覚連合野)などの損傷により、“夢を見る機能”を失う、あるいは視覚イメージを想起できなくなる症候群。シャルコーとウィルブランド(Hermann Wilbrand)の名にちなむ、きわめて珍しい報告例です。

本記事への表紙及び紙面写真の使用について、中外医学社より許諾いただきました。(2025年1月30日)