The Grasping Hand 日本語版 / 手の構造 Structures of the Hand

手の解剖学に関する書籍が相次いで2冊出版された。本学の医学図書館に収蔵されたのでみてみよう。

著者はいずれも、ルイビル大学のRobert D. Acland氏のもとで手の解剖学の研究を進めていた手外科医。

Acland氏といえば、「Acland’s Video Atlas of Human Anatomy」で知られる。ここで使われていた解剖体は、「light embalming」といって、エンバーミング用の薬剤を利用した低濃度のホルマリンによる保存法がほどこされている。生体にちかい質感と色調が保たれているのが特徴だ。血管に灌流された色素によって細動脈までよく見える。

- Anderson, Stephen D. 2006. “Practical Light Embalming Technique for Use in the Surgical Fresh Tissue Dissection Laboratory.” Clinical Anatomy 19 (1): 8–11. https://doi.org/10.1002/ca.20216.

『The Grasping Hand』は、手の機能解剖をコンプリートしたテキスト。手だけでなく、肩から前腕にかけても考察される。この書題は、ダブルミーティングなのだろう。物をつかむ機構の発達したヒトの手、それをよく理解すること、どちらも本書がカバーしている。

本書は著者のひとりのGupta氏が20年ほどまえに着想したものという。それが具体化したきっかけが、もうひとりの著者の玉井氏だ。玉井氏はその当時、ルイビル大学への1年間の留学中に、「light embalming」の施された手をひたすら解剖し、撮影していた。それをみたGupta氏とAcland氏が帰国を引き留め、さらに1年間滞在を延長した。玉井氏の帰国後はGupta氏が解剖と撮影を引き継ぎ、集まった写真は16,000点にもなったという。Gupta氏はこの写真を多数の専門家(68名)に振り分けて執筆してもらい、本書を完成させたのである。

Gupta氏は現在ルイビル大学整形外科の手外科の専門医、玉井氏は札幌で手外科を開業されている。

本書の完全を目指す気概は、序説ですでに感じられる。手の解剖の歴史だ。別に歴史を知ったからといって手術がうまくなることもないだろうが、ものごとをオーソライズするのには歴史から始めないといけない。

まあ、歴史を語りたくのもわかる。外科医には手は難敵だった。1948年、当時の手外科の第一人者だったBunnell氏は、手の特に処置のむずかしい領域を、軍事用語に倣って「no man’s land」と表現したほど(*)。そこからリンパ管もつなげられるウルトラマイクロサージェリーまで発展してきたのである。

- Hage, J. Joris. 2019. “History Off-Hand: Bunnell’s No-Man’s Land.” HAND 14 (4): 570–74. https://doi.org/10.1177/1558944717744337.

- 上羽康夫. 2016. “No Man’s Landからzone IIへの推移は語る.” 日手会ニュース, 第46号. https://www.jssh.or.jp/doctor/jp/publication/news.html.

(*)軍事用語では中立地帯の意。手外科では「誰もが介入するのを避けたがる場所」の意で、掌側のMP関節からPIP関節にかけての屈筋腱の傷害をいう。

歴史のあとは、基礎だ。手の基礎として、手を構成する骨や軟部組織の解剖生理、手を動かし知覚を受け取る脳の話題が続く。マイクロサージェリーの根拠になる微小循環もある。

本全体の4分の1程を過ぎてやっと、手と上肢の局所解剖学と機能解剖学になる。

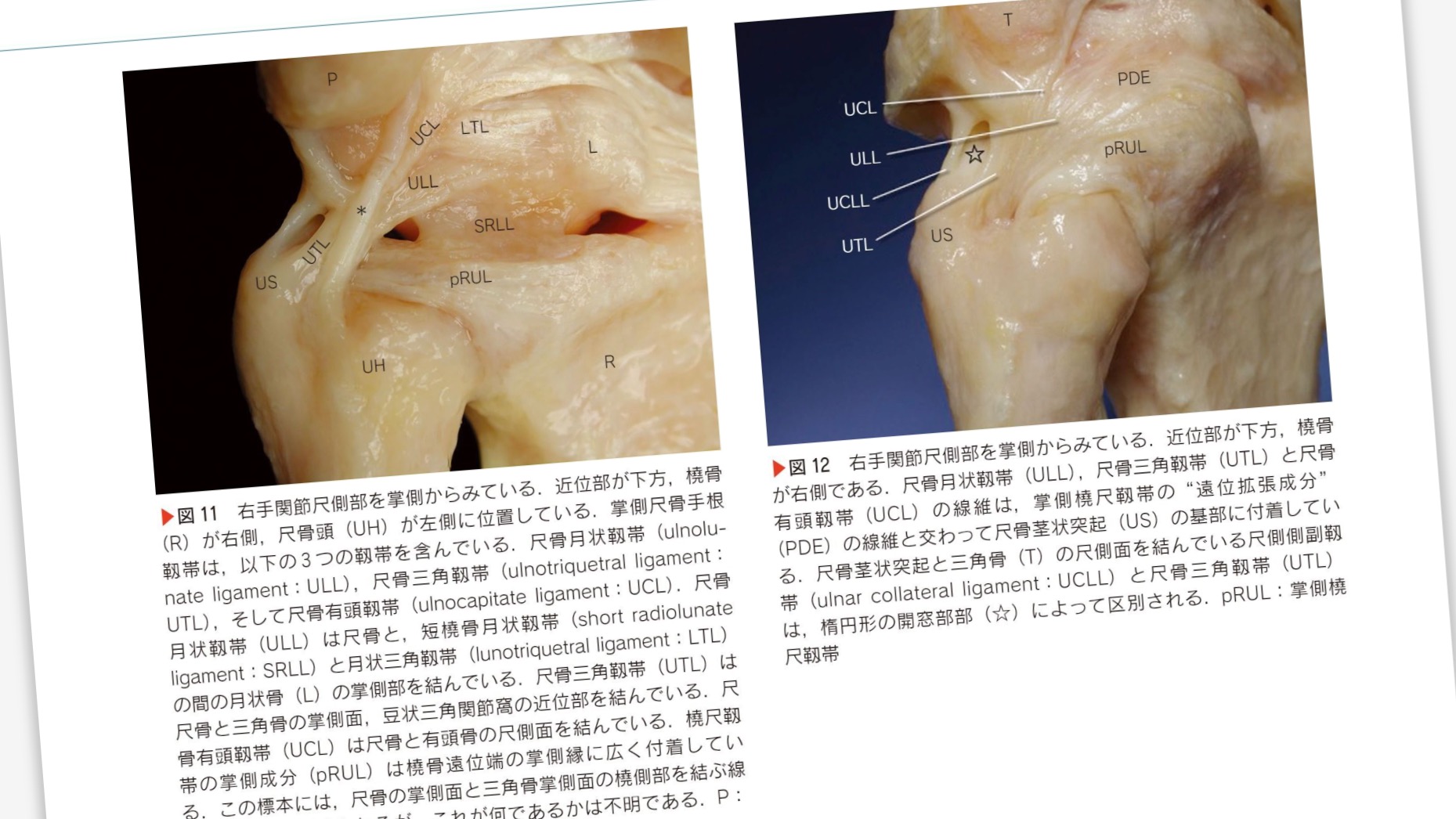

緻密に解剖された標本と、それを鮮明に撮影した美しい写真が特徴だ。模式図や表も加えられる。個別の標本の写真ではわからない、構造の多様性にも対応している。

『手の構造』は、『The Grasping Hand』の解剖写真の大半を担当した玉井氏の単著だ。

「コンプリート」な『The Grasping Hand』に加えて、本書をなぜ出したのか。序文にも説明があるけれど、本を見たらおのずと分かる気がする。

帯には「医学か、芸術か」とある。

そして、カバーの折返しにある著者近影。レンブラントライティングのモノクロームのポートレートだ。構えているカメラは、富士フイルム社製のFinePix X100(2011年発売)のようだ。ライカのMシリーズをオマージュしたデザインの高級コンパクトカメラの初号機(現在は6代目)。

解剖写真の撮影機材については記載がないが(⁑)、写真はいずれも精細で美しい。普通の解剖写真と違い、ライティングもレンブラントっぽい。ピントの合っているところはシャープだが、奥はふわりとボケて黒バックに溶け込んでいる(切り抜きの写真もあるが)。

(⁑)出版社を通じて著者に伺ったところ、当時のレンズ一体型デジタル一眼レフカメラ Olympus E-10 にマクロエクステンションレンズを装着し、無影灯下で手持ちで撮影されたという。

そして、見開きでバーンッと解剖写真が使われていたりする。このピントを見ろっ、といわんばかりだ。細部まで入念に解剖が施され、その拡大でもディテールが破綻していない。

写真が好きでないとこうはならない。『The Grasping Hand』では写真の扱いが小さめだったので、写真が一面に使われたバーンッとした本にしたかったのだ。

恩師Acland氏への謝辞と、Acland氏から習ったことのまとめが冒頭にある。標本の写真は1つの例にすぎず、形態の多様性は示せない。それでも、自分で解剖する代わりに、高品質の解剖写真で学んでいったら、構造の理解が進む。そこに、Acland氏のことば「It ain’t necessarily so!」が活きてくると、そういうわけらしい。

手と指の臨床で重要なポイントはおさえられている。

解剖の解説は、見開きで構成されている。左ページ全体にカラーの解剖写真がある。右ページに解剖名の入った白黒写真、オリエンテーションを示す写真、解説文がある。右手で本を持ち、自分の左手を見ながら読む、と指示がある。じっさい、写真はいずれも左手になっている(右手を反転したのもあるかもしれないが)。

「light embalming」処理され、入念に湿度を保って解剖された標本は、いまにも動き出しそうだ。動脈に色素が入っているので、細動脈までよく見える。濡れた蜘蛛の巣のようにキラキラ光る結合組織線維が美しい。固定が弱く、解剖中にも結合組織を水で膨潤させているので、医学部の解剖実習で扱う解剖体より解剖しやすいとは思われる。だとしても、ここまで剖出するのは、たいへんな労作だ。

医学部の人体解剖学実習で使われる解剖体は、ホルマリンで固く固定してある。軟部組織が固化するために鈍的剥離がむずかしく、手の解剖は手間が掛かる。色素も使われていないので細動脈はみえない。

それでも丁寧に解剖したら、筋、動脈、神経、支帯、腱、腱紐などを剖出し、仕組みを見ることはできる(実際に解剖して、実行可能なことを確認した)。本学の解剖実習では、背部に続いて、上肢の最後が手の解剖だ。そのころまでに剖出のスキルを高め、手の解剖を余さず学ぼう。

(医学書院様のサイトに公開されている範囲で、紙面の画像を本稿に使いました。)