わかる・つかえる・レベルアップ 賢者の利尿薬

利尿薬の使い方の本だけれども、なんで「賢者」なのだろう?

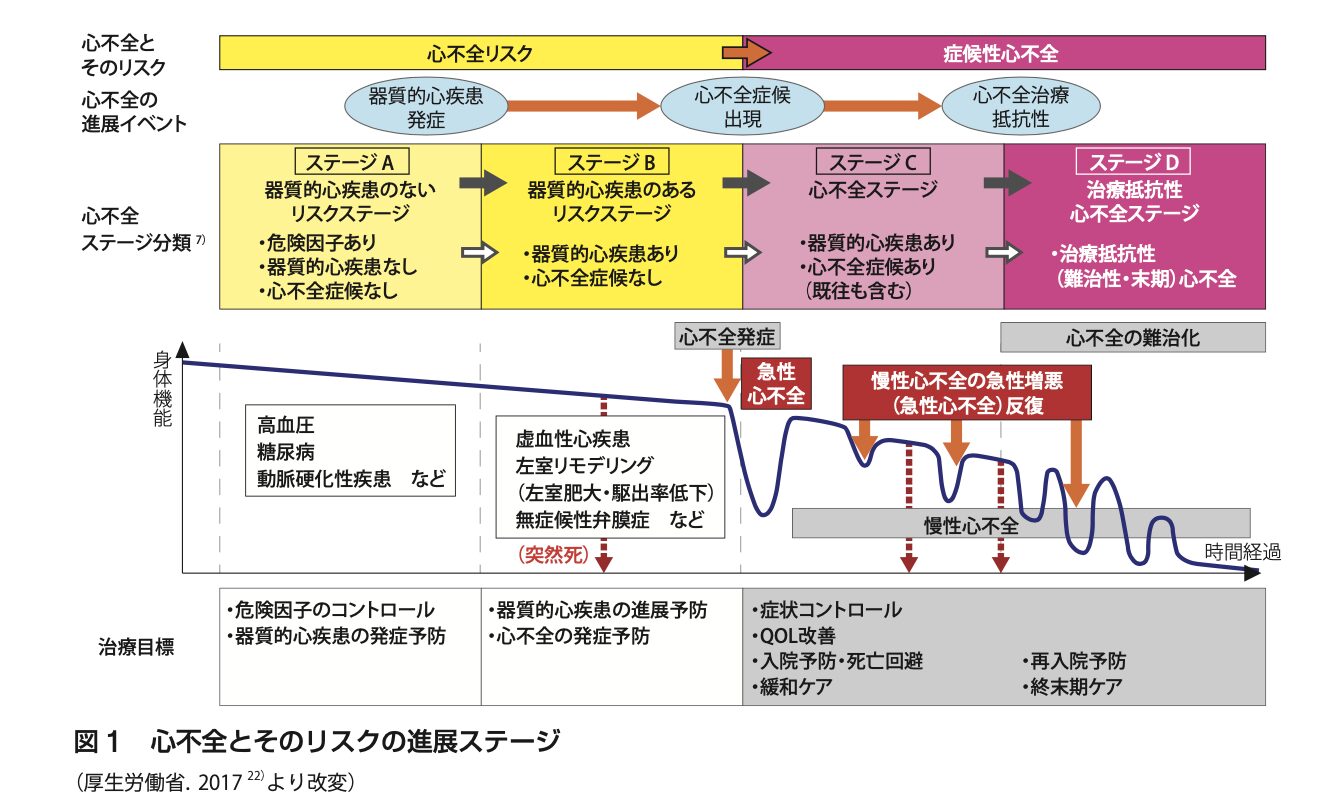

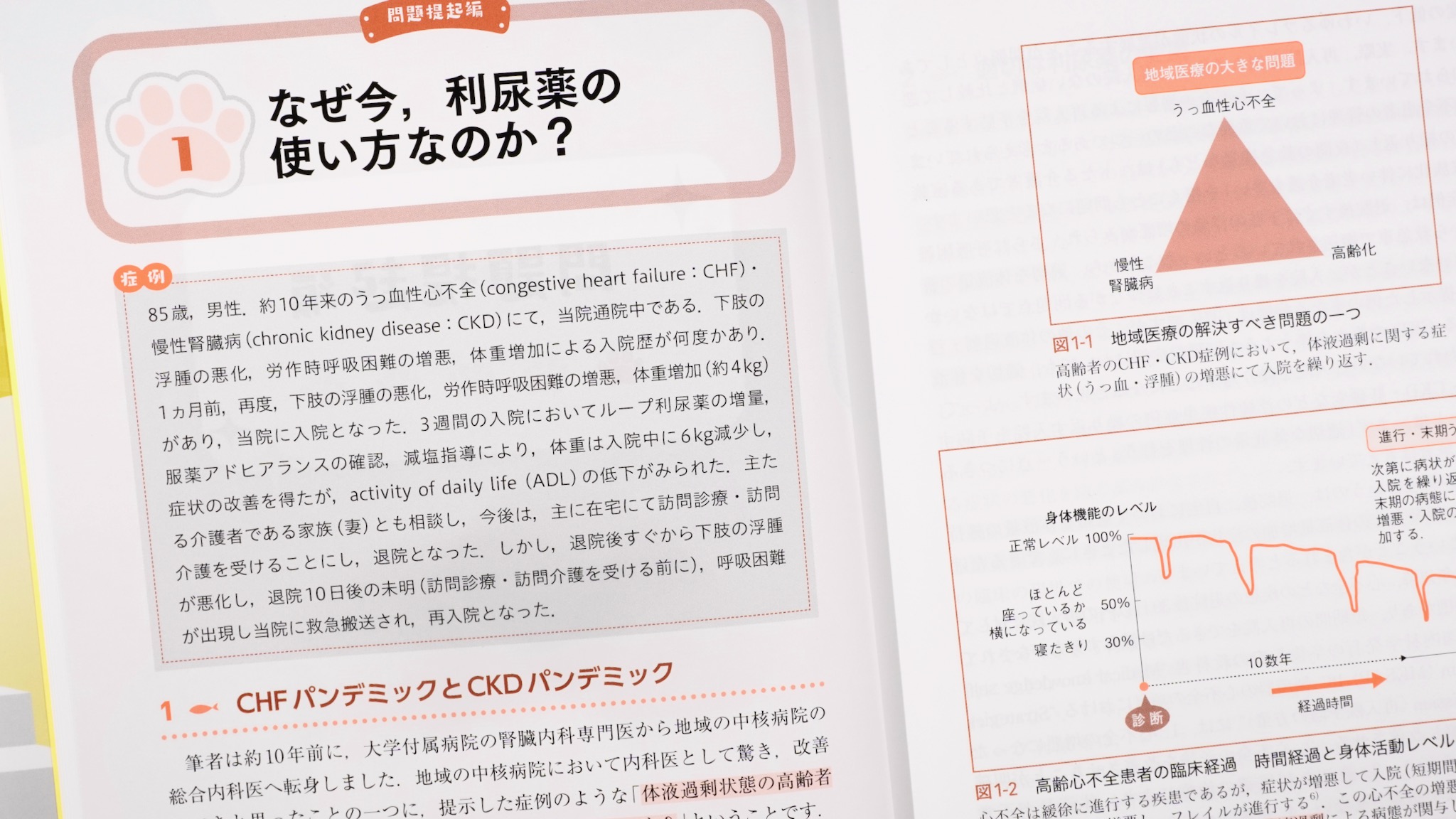

患者が急性心不全になり、幸いそれを持ちこたえても慢性心不全として日々をやりすごす。ときどきそれが悪化して入退院を繰り返す。そのたびに全身的に悪化していき、死に至る。こうした急性増悪を防ぐことが重要で、利尿薬の使い方がそのカギだと、筆者はいう。

慢性心不全が悪化していくようす。急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版) より

慢性心不全の増悪のもとになるのが、うっ血性心不全だ。利尿薬はそこで使われる。しかし、ガイドラインをみるとどうも怪しい。ループ利尿薬・サイアザイド系利尿薬の項をみると、推奨度は最高なのに、エビデンスは最低のレベル。古くから使用実績があり効くのがわかっているので、いまさら使う・使わないでランダム化比較試験(RCT)をやるのは倫理的に難しい、ということらしい。根拠に基づく医療(EBM)をやりにくい。

心臓の収縮が弱まったことによる心不全に対する治療。急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)より

筆者はここで、『ハリソン内科学』を引用する。

The use of diuretic regimens remains an art rather than science.

– Mandeep R. Mehra in Harrison’s Internal Medicine, 20E, 2018, p.1770.

エビデンスに乏しいのに専門家が利尿剤を推奨しているということは、知識や経験に基づいていろいろ考え悩みながら処方しているのだろう。このアートを実践するのが「賢者」ということだ。

Harrison's Principles of Internal Medicine

本書が何の本なのかは、推薦文をみたらわかる。本の立ち位置は著者による序文をみたらわかる。慢性心不全に対する利尿剤の使い方を上手にしたらいいのにと、腎臓の専門家が知恵をまとめた本だ。

推薦文

序文

全体がいくつかの「○○編」にわかれている。まず、「問題提起」で本書の意義をぶちあげる。そして「基礎」から「実践」へ。最後に「症例」だ。

もくじ

「問題提起編」はまず現状認識。うっ血性心不全と慢性腎臓病が「パンデミック」になろうとしている・なっているという。パンデミックは感染症についての用語なので、ここではまあ「まん延している」「多くみられる」というのを刺激的に比喩しているのだろう。

問題提起編

「基礎編」は利尿薬の使い方の基本。薬理作用を利尿薬ごとに整理する。腎臓の生理を思い出さないと理解しにくいので、迷子になったら生理学のテキストを復習しよう。

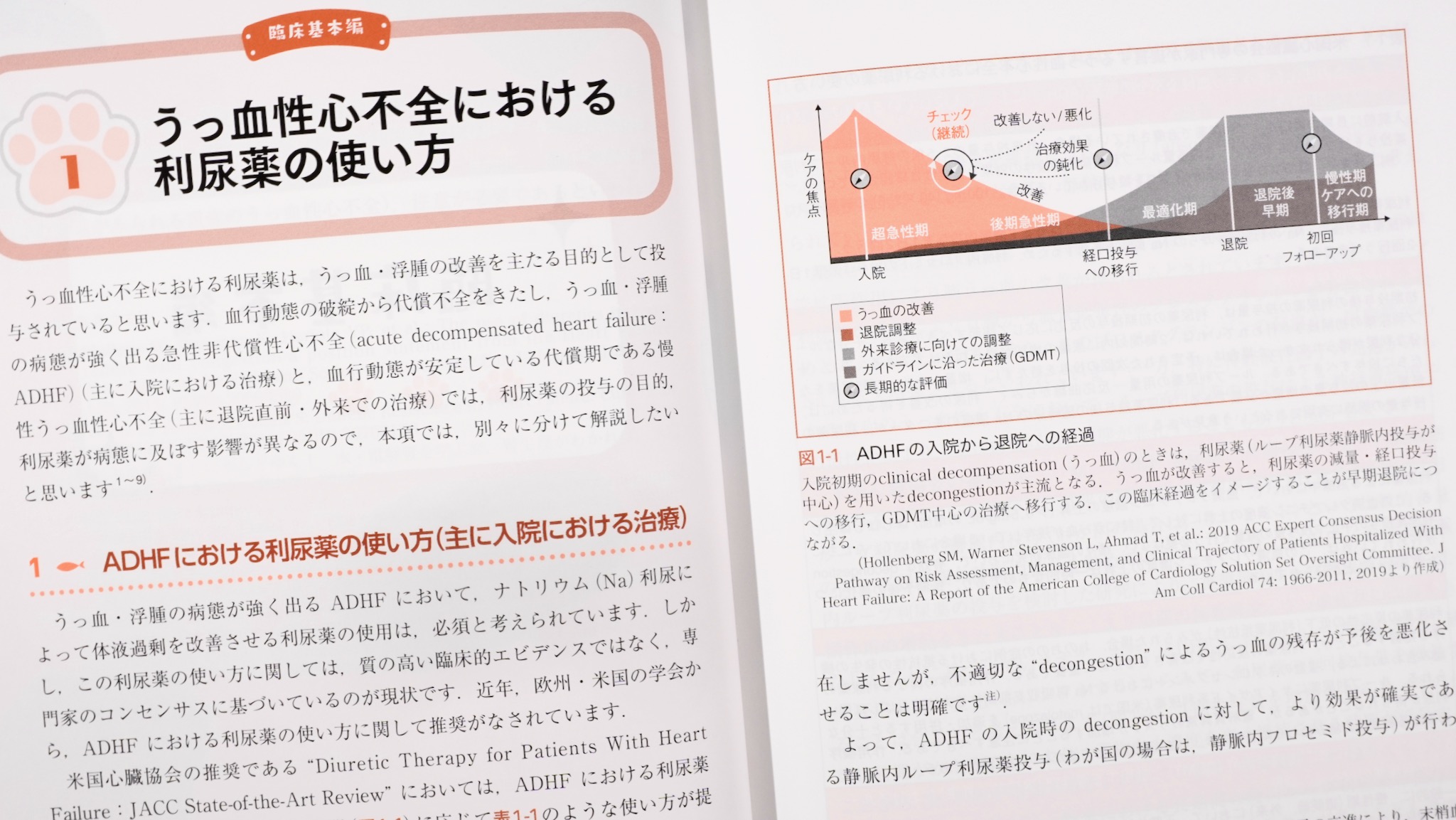

臨床は「臨床基礎編」と「臨床実践編」に分かれる。「臨床基礎編」では、代表的な病態に対する利尿薬の使い分け・使い方をまとめる。

臨床基礎編

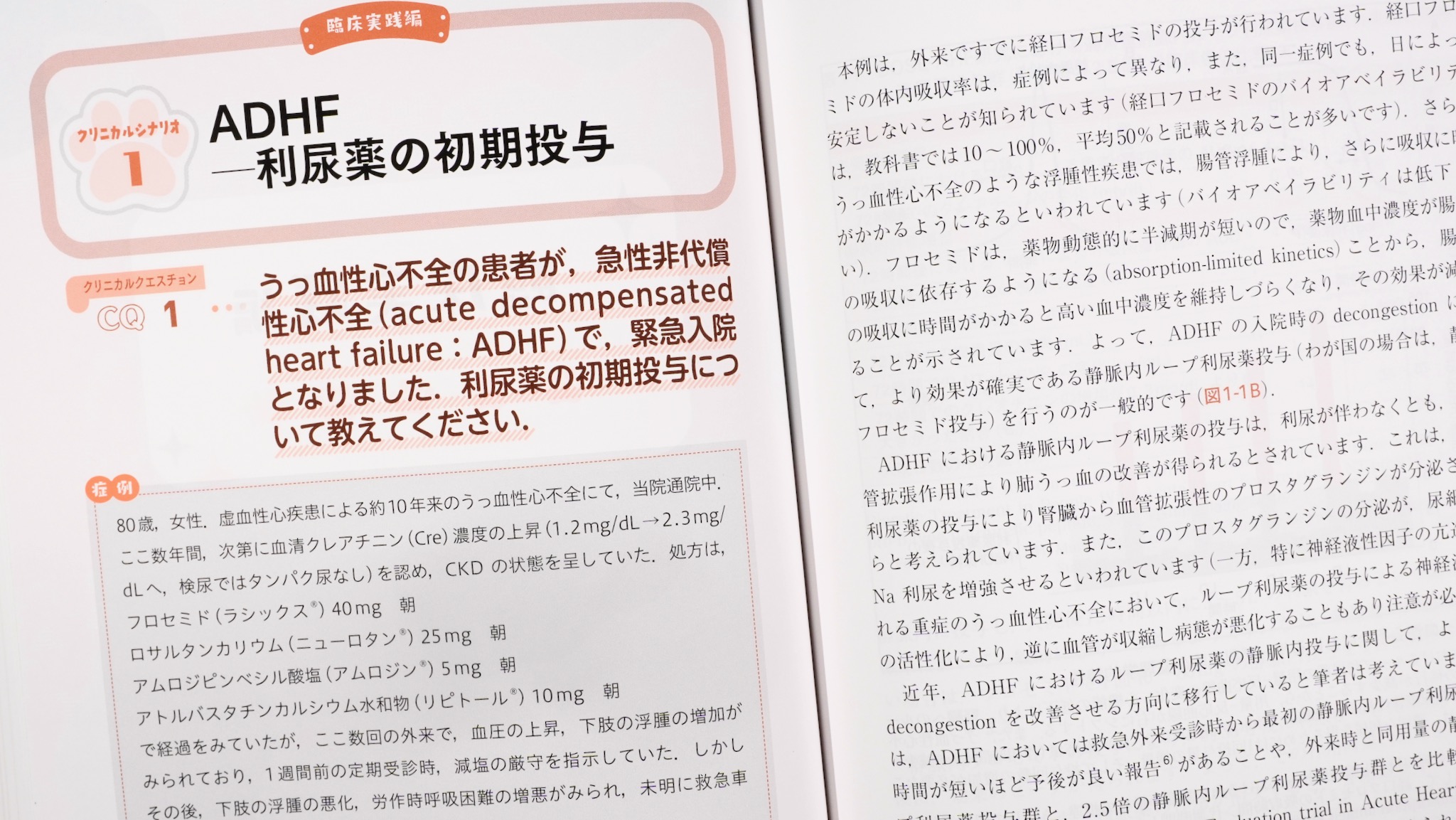

「臨床実践編」は、症例を使って、利尿薬が必要になる病態を学び、利尿薬の使い方を考えていく。

臨床応用編

「症例編」は、会話形式で症例を、病気の経過に沿って検討していく。登場するのは、腎臓専門医の「きどにゃん」と、研修医の「カリリン」。きどにゃんはかわいい外観に反して、関西弁のオラオラなやつ。カリリンは、サザエさんみたいなヘアスタイルにシャツのボタンをしっかり留めてプリーツスカートという、この辺では見かけない若者。

症例編

症例編の掛け合い

「あとがき」は、本書のみどころでもある。ふつう、あとがきというと何か気の利いた簡単な話でオチをつけるものだが、最後まで症例を使って問題提起している。筆者がいつでも前のめりのスタンスをとっているのがわかる。

終わりに

なお、本書で混乱させられることがある。ひとつは図の番号。本全体を通した連番ではなく、パートごとに番号が1から振り直される。1冊の本の中に例えば「図1-1」が複数存在している(数えると4つあった)。しかもこのルールが一部間違っている。

専門用語にイニシャルが多用されているのも困る。覚えきれないので、なかなか読みすすまない。「集合管」を「CCD」と略しても文字数は同じだし、むしろCharge-Coupled Deviceだ。プラス、業界っぽいいいまわしが少々読みづらい。話もディテールに寄り道しがちだ。

まあそれもアートではある。しっかり受け止められるよう、生理学のテキストや、薬の本をちょっと復習してから、この本に当たってみよう。

本書は、医学書プレゼンバトル2024医学書プレゼンバトル2024にシリーズの他書が1位になった記念のプレゼント企画の景品です。紙面写真の本記事への使用について南山堂さまより許諾いただきました(2024/6/25)。