外科器械の図譜と手技の読み物。「小説風本格手術書」とオビにある。編集者によるむちゃぶりから企画されたらしい。手術器械のカタログとかイラスト入り解説に萌えるすべての人に。

文章担当、説明図担当、挿絵担当の3名で制作された。いずれも形成外科医である。

器械や手技は小手術や形成外科で使われるものが中心にはなる。他の外科であったり、他の病院であったりすれば、ディテールにはいろいろ差違があるはずなので、そこはそれ、勤め先の流儀に合わせよう。

「小説風本格手術書」

はじめに

物語の仕立てとしては、現代に変な憑神がでてくるという「ホラーコメディー」になるだろうか。「医学書」であることを無視すれば「令和のダラさん」みたいな。

スタッフが逃げ出しそうな場末の病院が舞台。登場人物は、外科器械を放り込まれた変な箱の憑神の「ツクモ」さん、若い外科医の「ネズタク」、同期のオペ看の「ショウコ」。

ショウコは京都弁を話す設定になってるけど大阪弁かもしれず、人物紹介でのイラストは盛られたインスタ風(本文中ではお団子ヘアのうりざねがお)。

ツクモさんは、もっぱら外科器械と手技のウンチクを垂れる。リアルワールドでオーベンに始終そんなことをいわれたら辞めたくなるが、それを憑神にやらせてワンクッションおいている。

ツクモさんには手術室でキセルをふかそうとするという、非常識なキャラが与えられている。しかし「足持ち3年鈎引き8年」という昭和な指導を全否定するくらいにはチャンとしている。そりゃあ、いつまでも鈎引きやってたらダビンチのコントローラー持つのはいつになるやらだ。

変な箱「ツクモ」さん、若い外科医の「ネズタク」、同期のオペ看の「ショウコ」

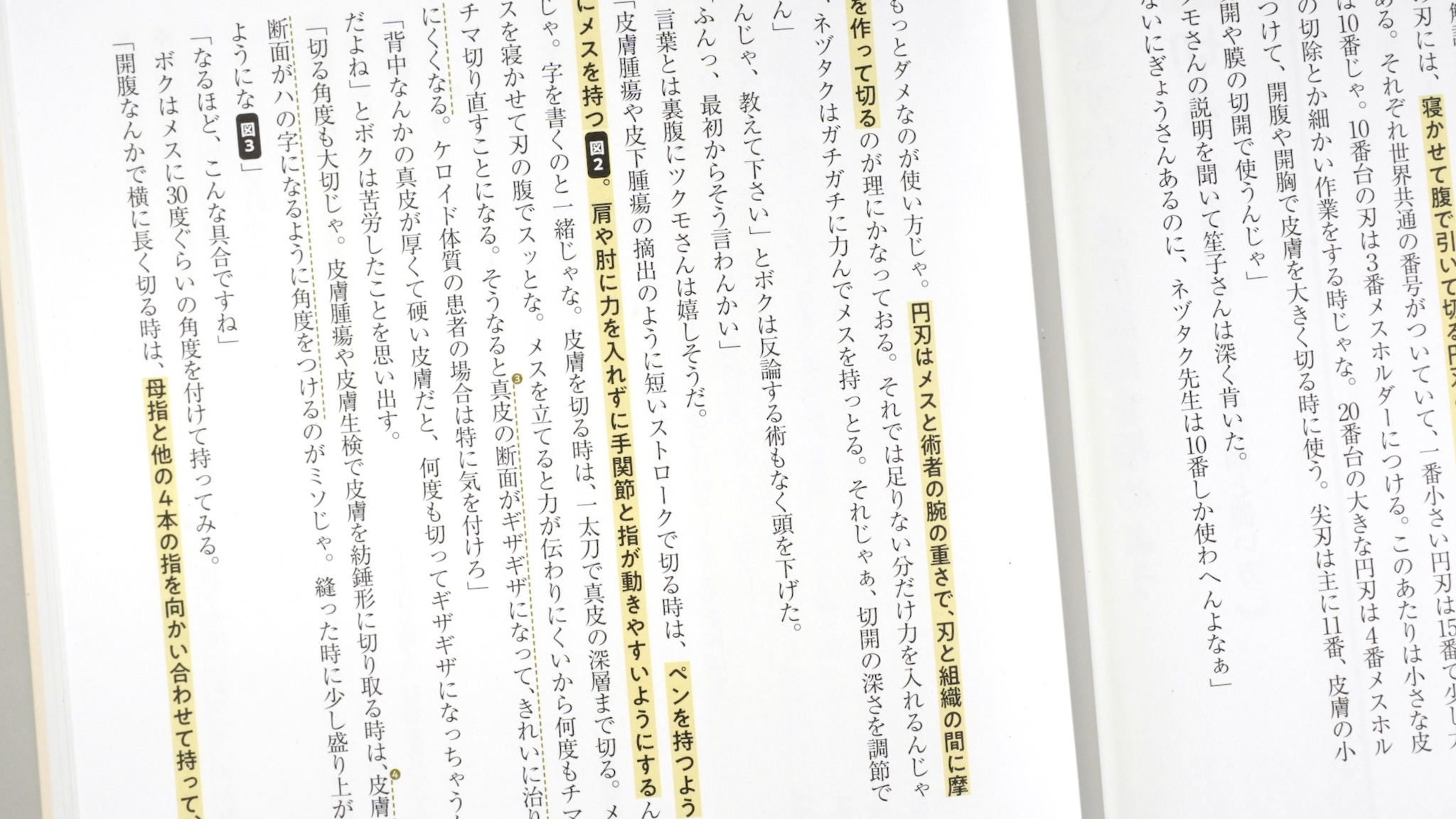

各章とも、縦書きの文章で本文がある。ここが小説風。このために、本は右綴じ。いい感じのポイントで挿し絵が入って一息つける。コンテクストがヨレてしまいそうなディテールは脚注に掃き出されている。

本文の後に図譜があり、本文から参照されている。文章で分かりにくい部分はイラストで、イラストでわかりにくいところは文章でと、相互に確認できる。(そうしないとわかりにくい部分はまあ、ある。)図譜の部分は横書き。

縦書きと横書きが混在していて右綴じなので、旅行雑誌のようだ。

解剖学実習にも役立ちそうなポイントをいくつかみていこう。(本学で使っている『グラント解剖学実習』も参考に。)

本の前半は基礎編。メスやハサミなど、代表的な器械が論じられる。

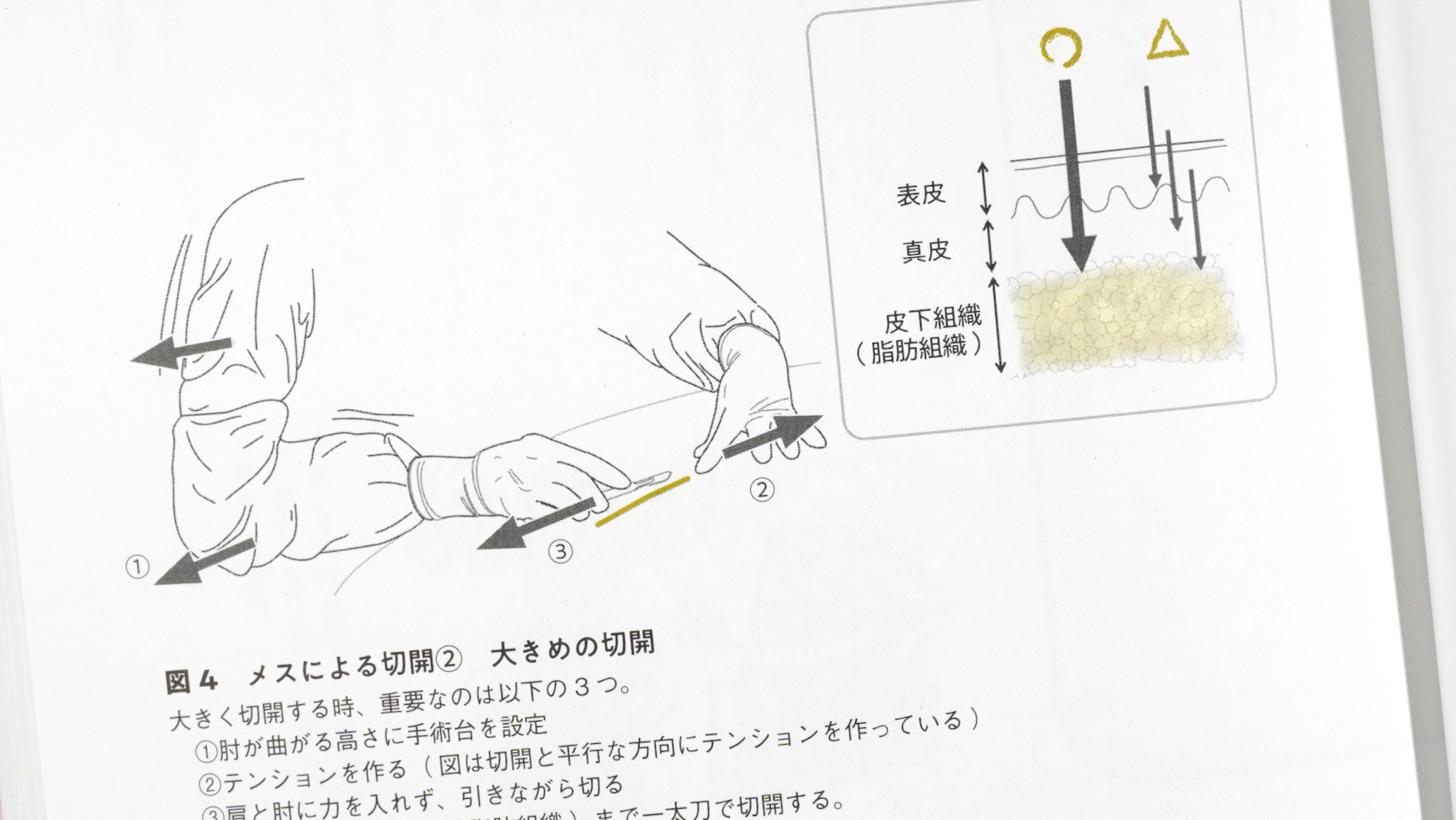

解剖学実習でも外科手術でも、メスはほとんど皮切にしか使わない。手術ではいろいろな種類のを使うけれども、長いスパンで切り込みを入れることの多い解剖学実習では丸刃ひとつだ。テンションを保って、真皮まで一気に切る。メスの使い方も、解剖学実習と手術とで同じ。

メスはペンを持つように

ちょうど真皮と皮下組織の堺まで切る

解剖学実習で最も頻繁に使うのは、剪刀(ハサミ)。切るのではなく、もっぱら剥離に用いる。剥離が済んだら続けて切れるので、解剖には便利に使える。手術でも、そのように使われることが多い。

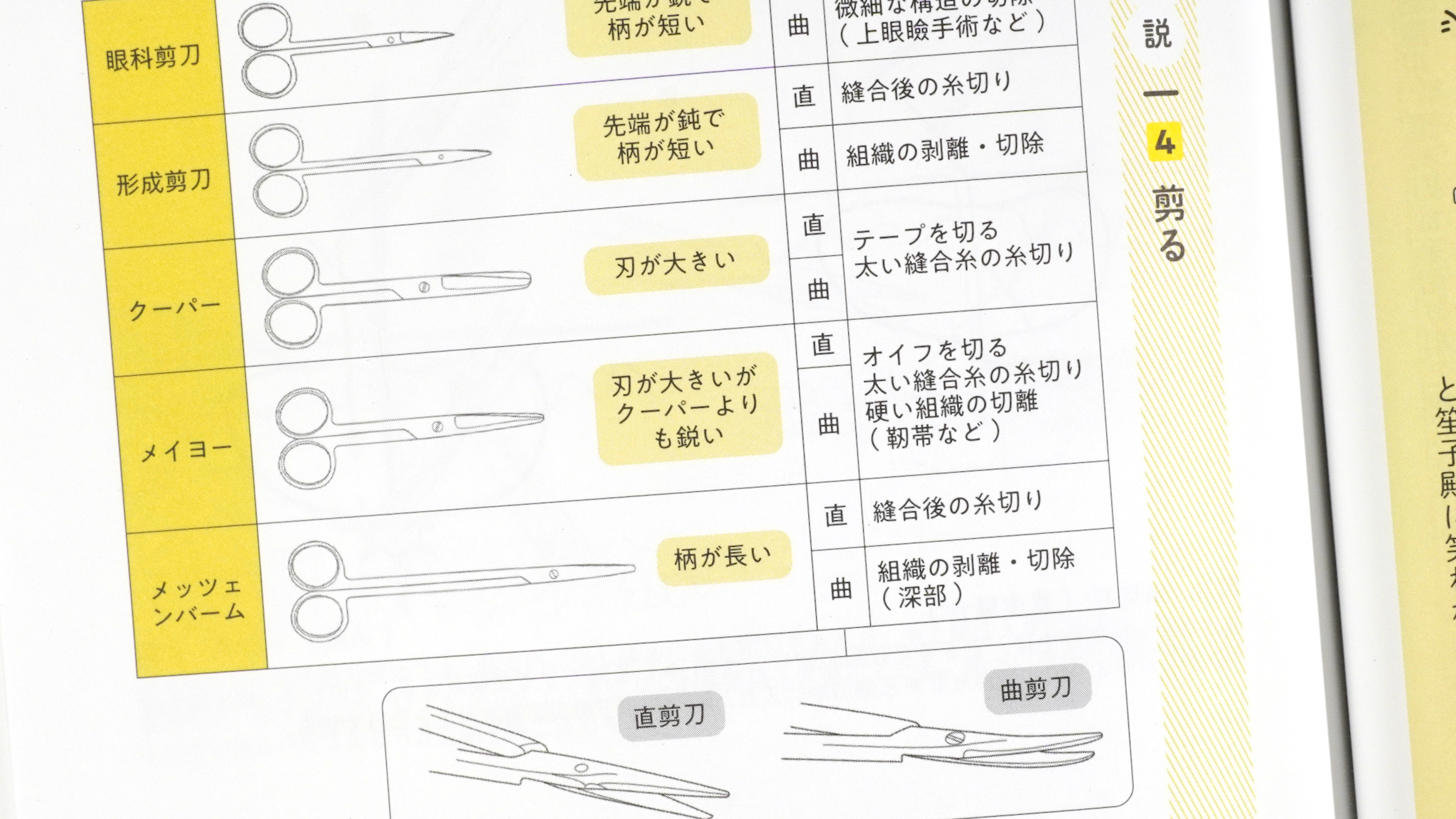

手術で使われる剪刀にはいろいろな種類がある。

解剖学実習で使われるのは、両尖・曲の外科剪刀(クーパー剪刀)。外科用の剪刀のなかでも安価に入手できるので、本学の解剖セットに採用されている。

外科剪刀の両尖はかなり尖っているので、外科では組織を痛めないよう両鈍か片鈍を使うことが多い。メイヨーやメッツェンバームは、両尖でもちょっと丸くなっているので、組織を痛めにくい。解剖学実習にも使えるが、高価なので解剖にはもったいない。

剪刀のいろいろ

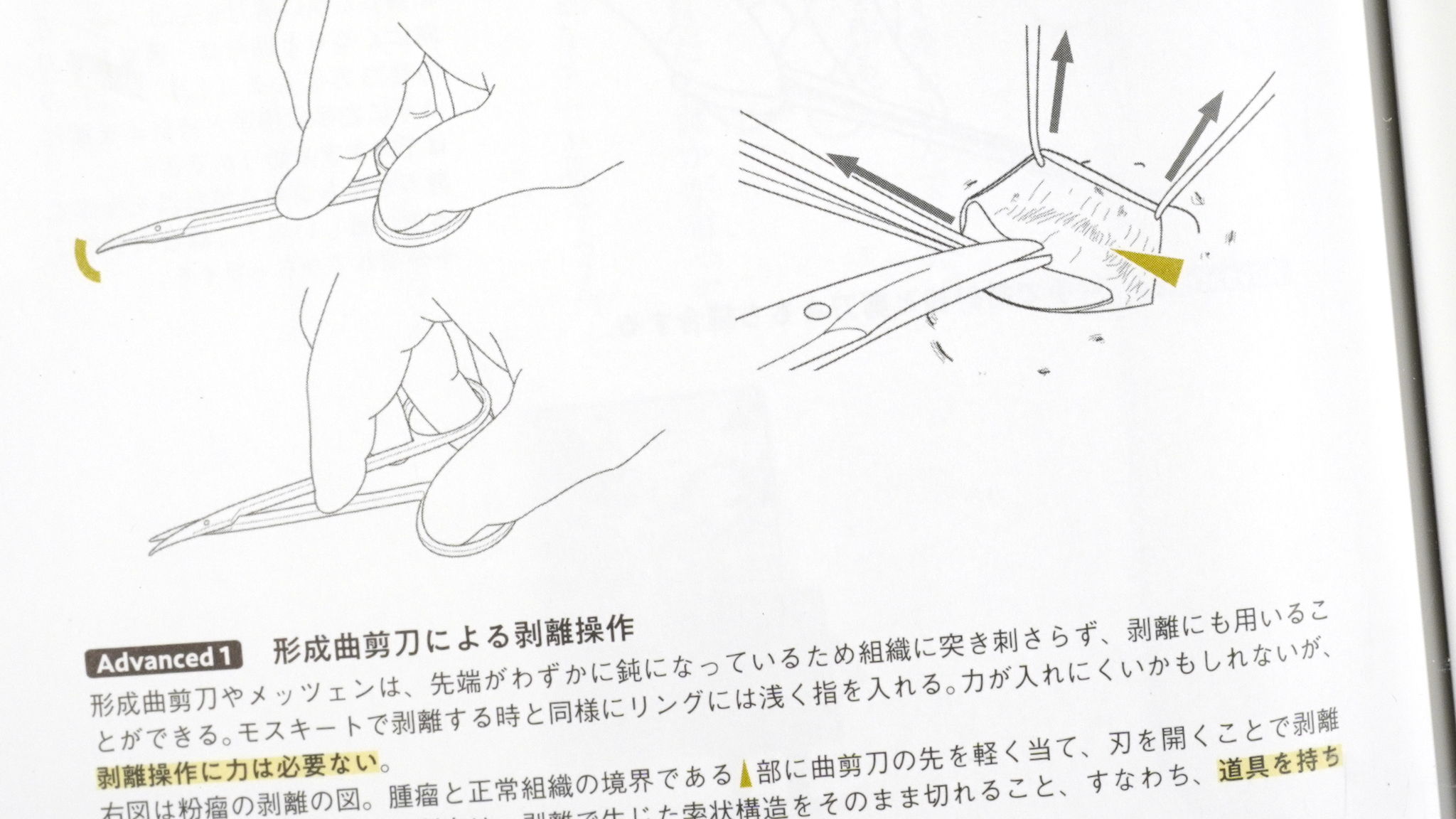

剪刀を剥離に使う

剥離のポイントは、外科も解剖も同じだ。膜を意識して、膜と膜の間の疎性結合組織のところを剥がす。剥離を恐る恐るやるのは、遅いだけで丁寧なのとはちがう。自分が何をしているかわかってないと、剥離がヘタなだけで時間ばかりかかる。

膜を剥がす

ハサミで剥離するんだといってもなかなか伝わりにくいけれども、ハサミで剥離して切離していく手術の例をYouTubeでみたらよくわかるかもしれない。肘部管症候群の手術で、肘部管を開いて尺骨神経への圧迫を解除し、続いて尺骨神経の位置をずらしている。筋膜や肘部管をメッツェンバーム剪刀で剥離して切るところに着目しよう。

外科では鉗子も剥離に使うことが多いけれども、それは、剥離後に把持するから。解剖でもそういうタイミングはある。例えば腰神経叢は、剥離用の長いケリー鉗子で筋をほぐしたら早い。けれども、そういう鉗子は高価なのである。解剖では剥離したら切り取ることの方が多いので、剪刀が便利に使える。安いし。

剥離の次に何をするかで、鉗子か剪刀かが決まる。

本の後半は実践編。文章部分のスタイルが小説風から台本風になる。基礎編で基本を掴めていたら、この形式の方が読みやすくて手っ取り早い。

台本風

あとがきを3人の著者がそれぞれ書いている。興味深いけれども、ネタバレになっているのでこのくらいで。

本記事への紙面写真の使用について金芳堂様より快諾いただきました(2024/03/11)

関連