スポーツ理学療法学〜治療の流れと手技の基礎

ジャケ買いというか、オビ買いした1冊。理学療法士の学校向けの教科書セットのうち、スポーツ医学のテキスト。羊土社のサイトで一部を読める。

オビ買い

スポーツ選手の怪我が報道され、その治療の術式が話題になる。解剖学の授業でも、よくみる関節の怪我や、骨折や、神経損傷は、おさえておきたいポイントだ。日本整形外科学会では、認定スポーツ医の制度を設けている。

一方で、体系的な教科としてのスポーツ医学が医学部のカリキュラムにあるかというと、おぼつかない。教科書の事情も同じらしい。探すと高額な洋書になったりする。

DeLee, Drez and Miller's Orthopaedic Sports Medicine: 2-Volume Set (Miller'sOrthopaedics)

そういうわけで、本書が「待望の入門書」だというのは正しい。序文にもそこらへんの事情が述べられている。

スポーツ外傷の診療のうち、診断や外科治療は医師が担うけれども、そのほか理学療法士が関わる割合は大きい。

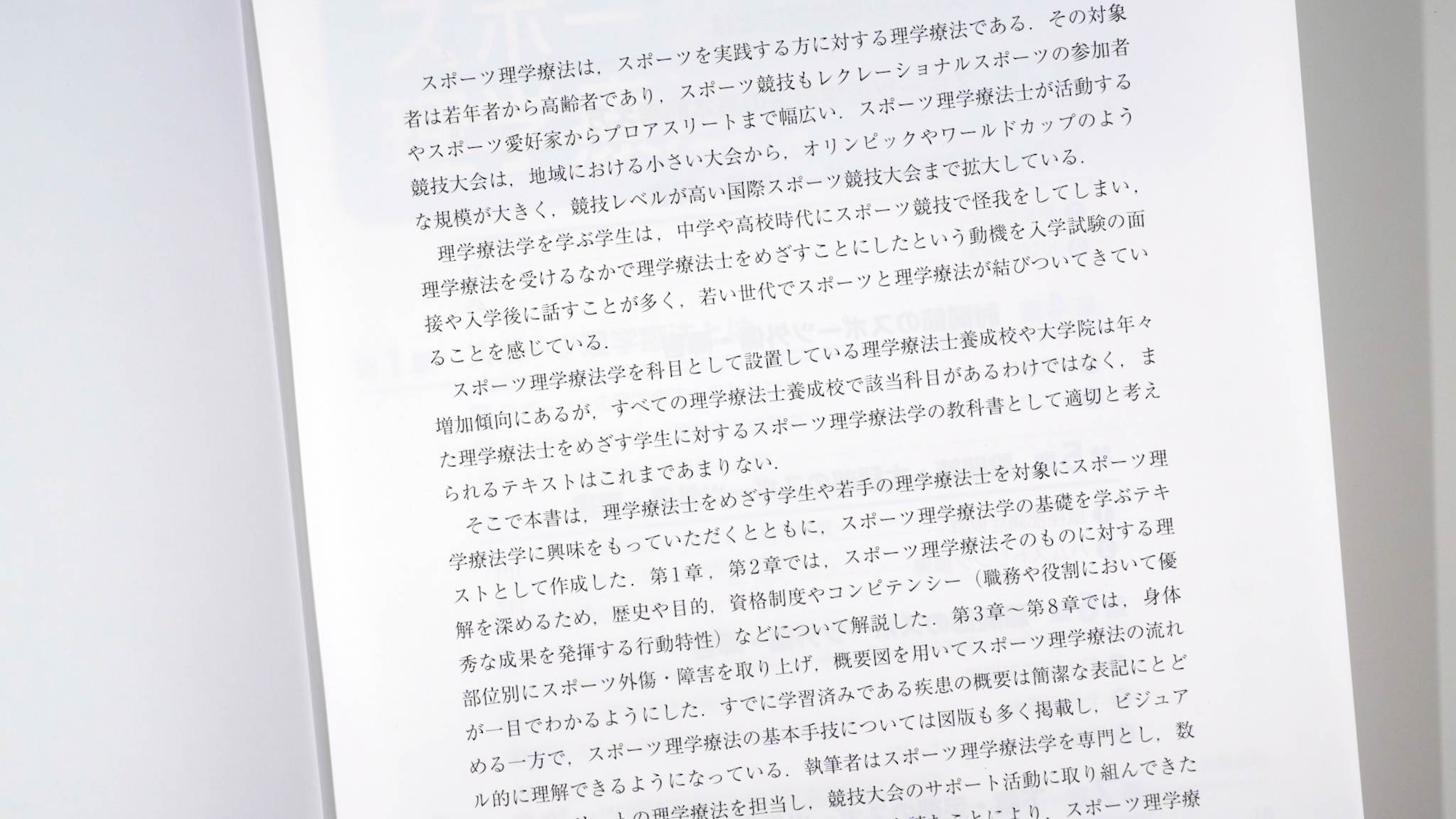

序文

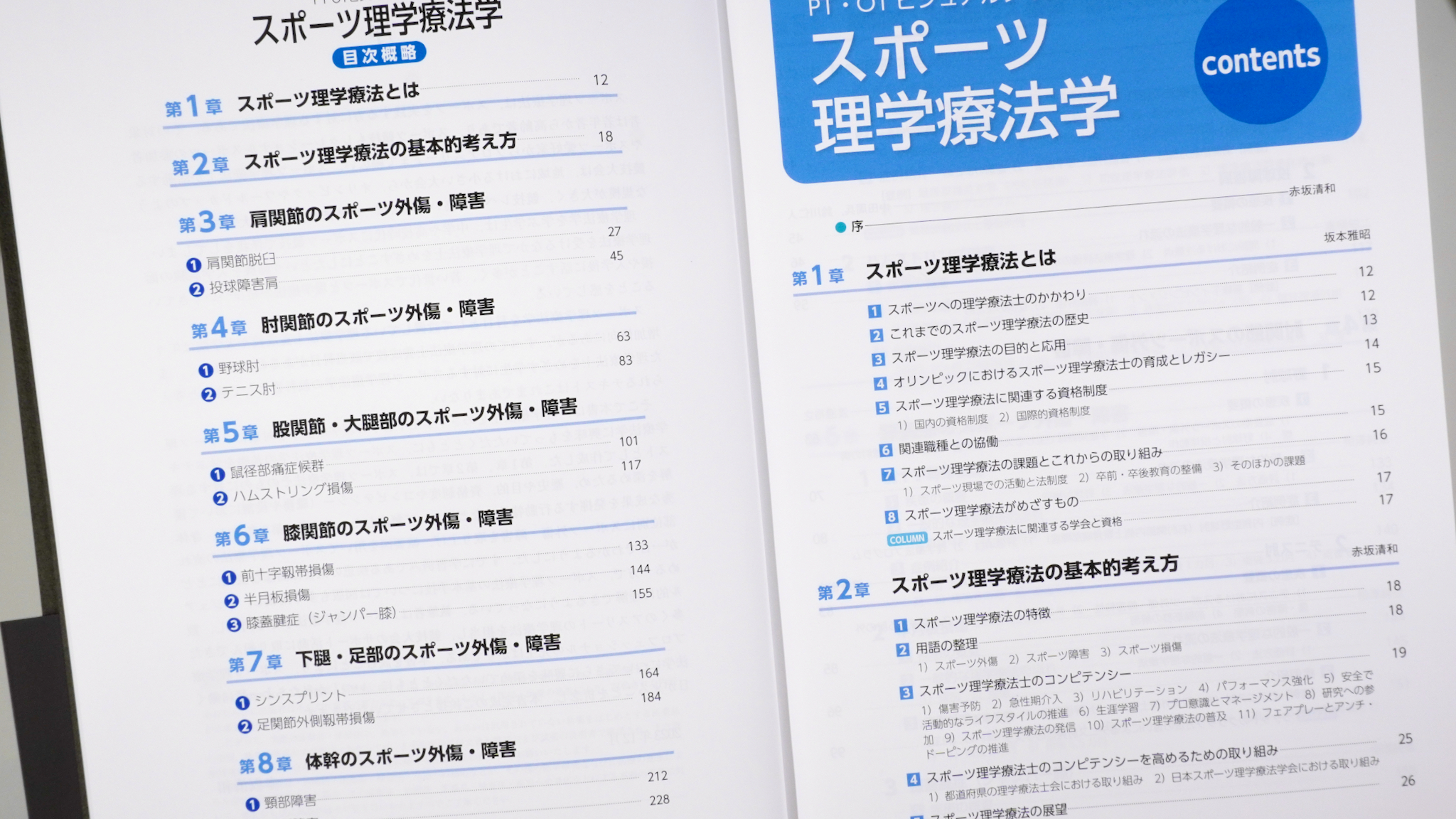

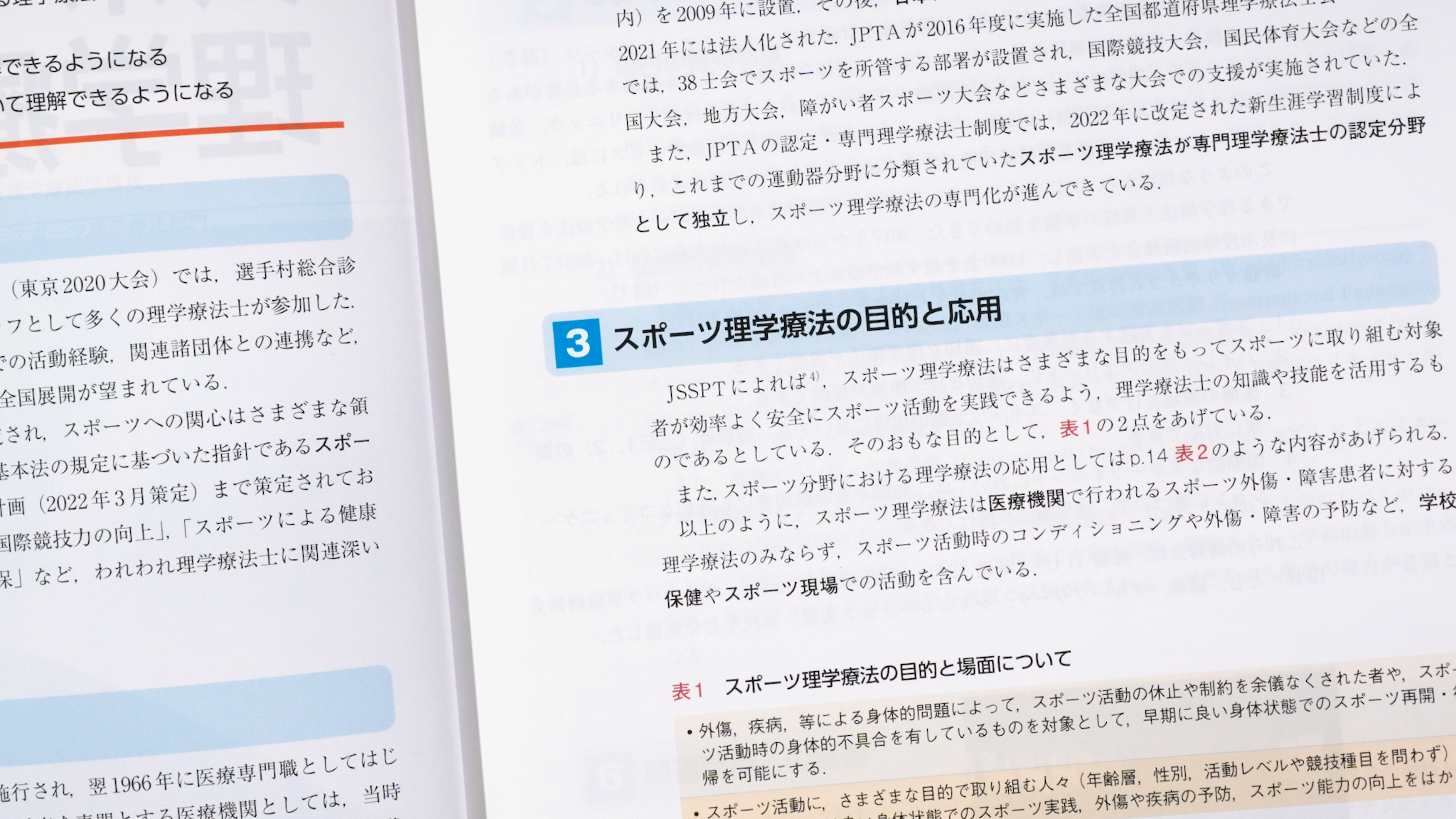

本書では、第1〜2章にスポーツ医学やその理学療法がどういうものかの総説がある。スポーツ医学に関わる人がどういう立ち位置になるのかなど、他でそれをまとまって学ぶチャンスがないので、ありがたい。

続く章が各論。肩、肘、股関節・大腿部、膝、下腿・足、体幹と、理学療法の範疇の外傷が取り上げられる。

もくじ

総説から

各論の肘関節の章から、「野球肘」をみてみよう。大谷翔平選手の怪我など、最近注目されるポイントだ。

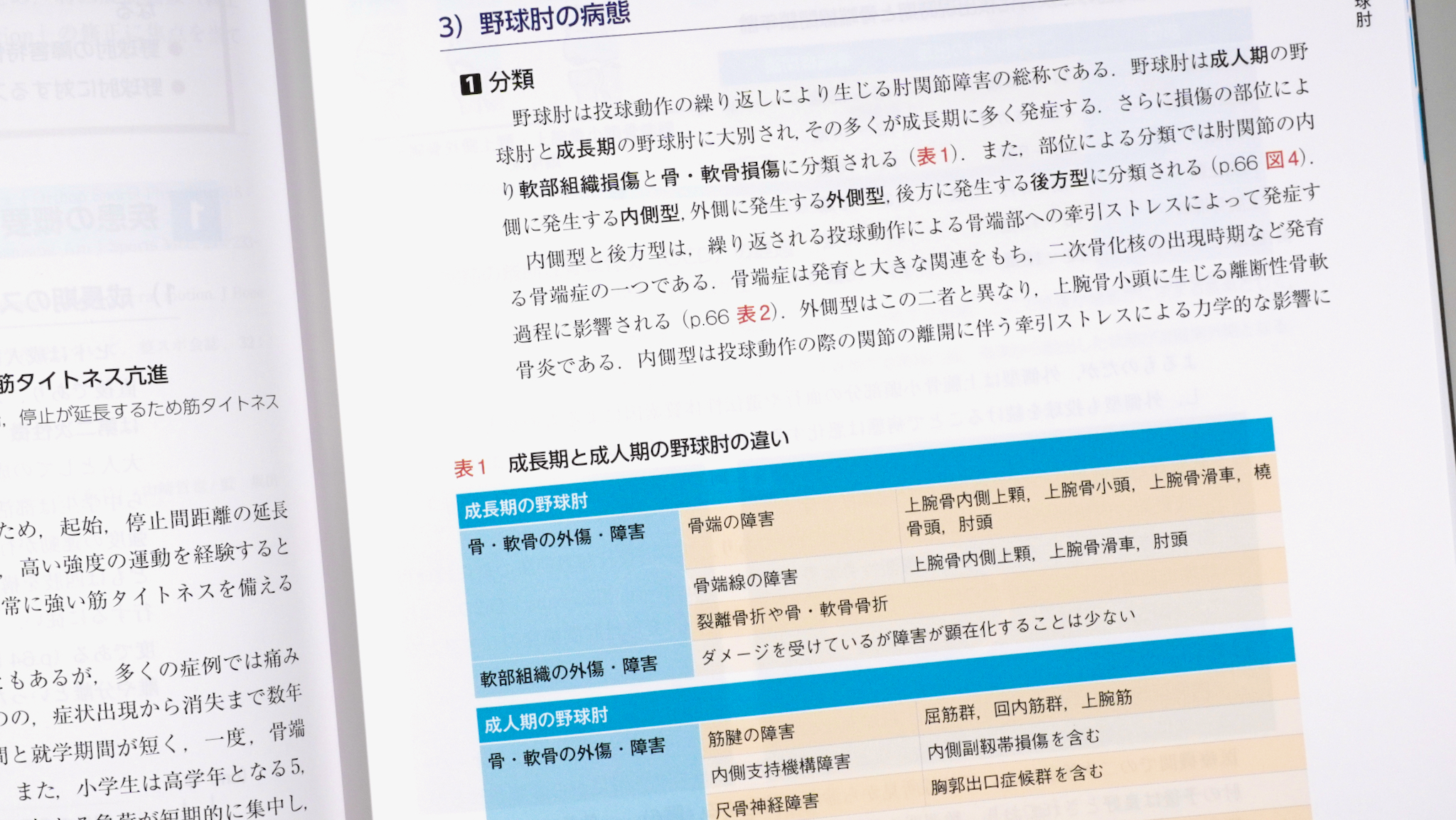

まず、野球肘がどういうものか、解剖も含め基礎から解説される。発生機序や画像診断もある。大人と子どもとで怪我の様式に違いがあることもおさえられていて、幅広い年齢層の怪我に対応できる。

野球肘の大人と子どもの違い

野球肘の発生機序

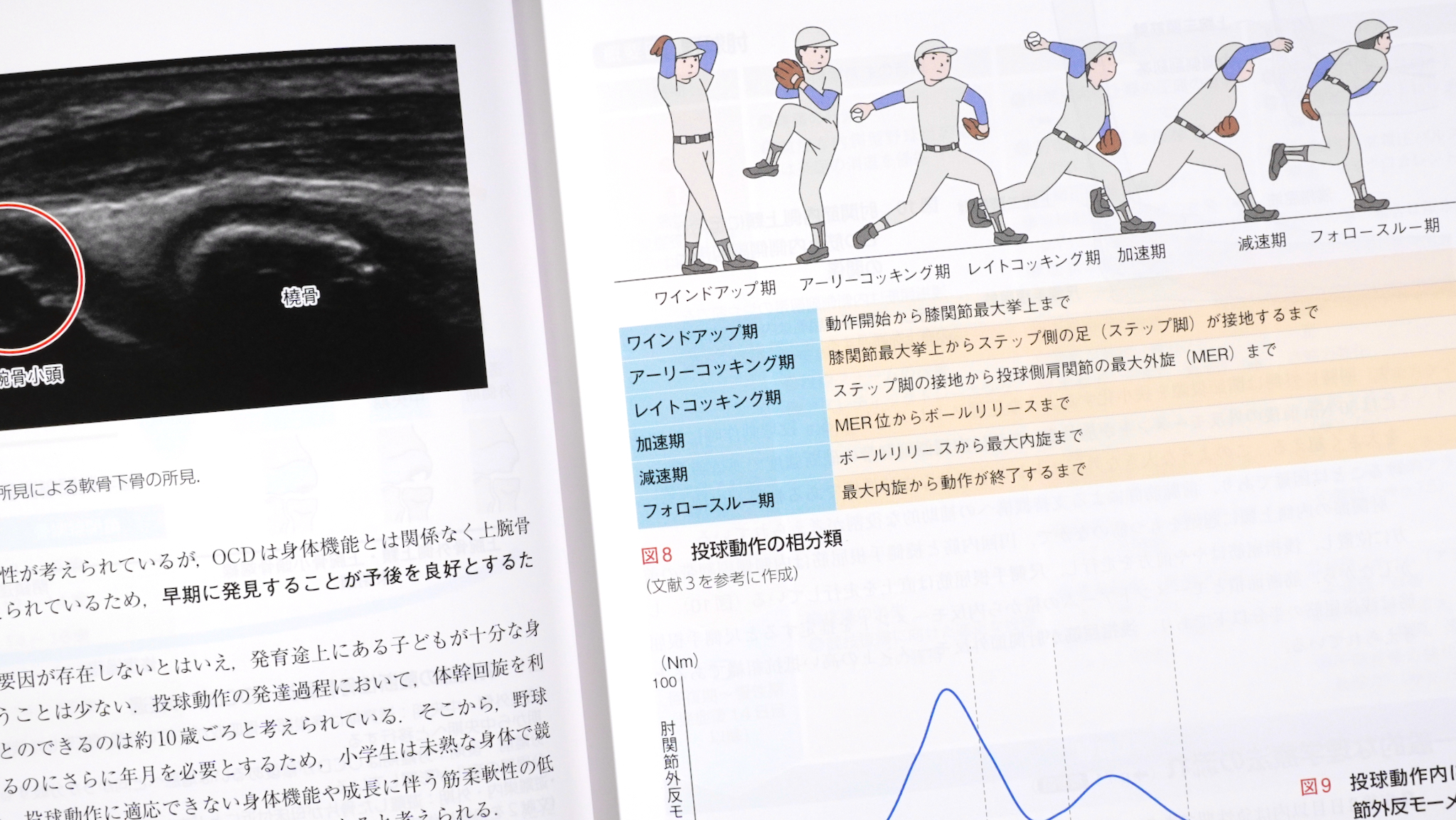

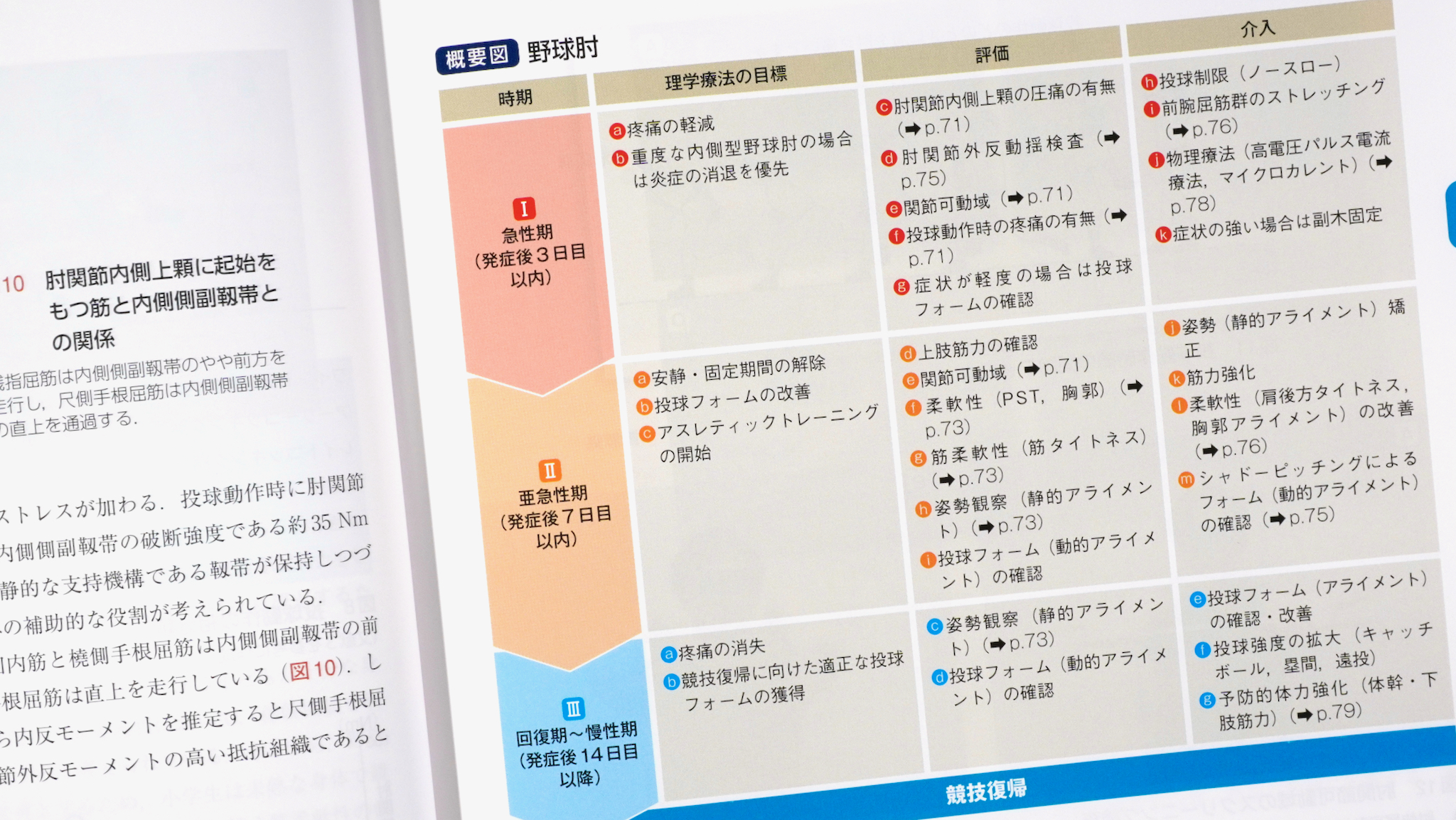

治療ではまず、「急性期・亜急性期・回復期〜慢性期」の3つのステージに整理され、続いてそれぞれ詳しく、「目標・評価・介入」に分けて述べられる。

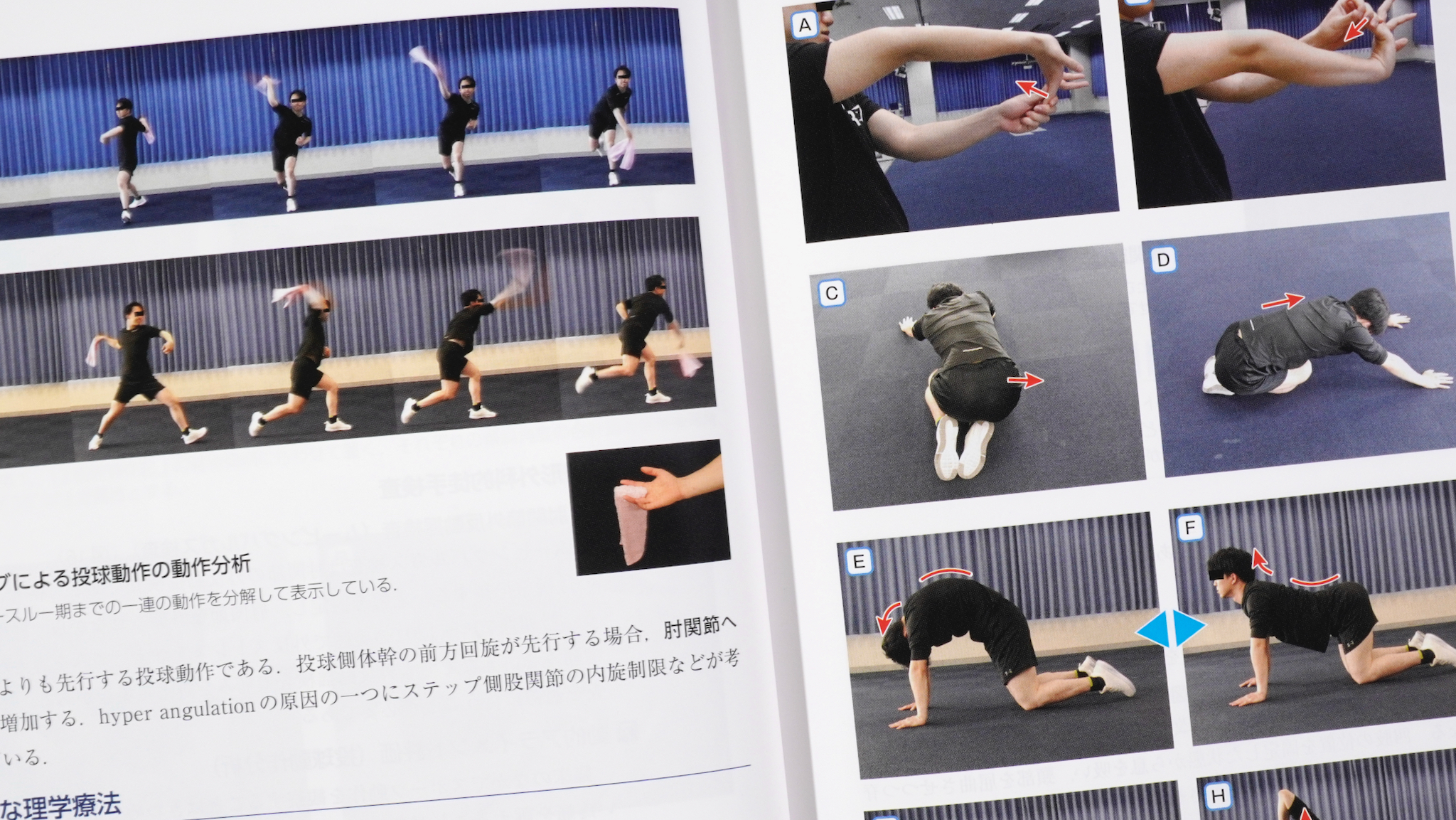

診療には、投手や投球自体への理解も重要になる。多用された写真によって、それをビジュアルに理解できる。

治療のステージ

診断から治療・リハビリへ

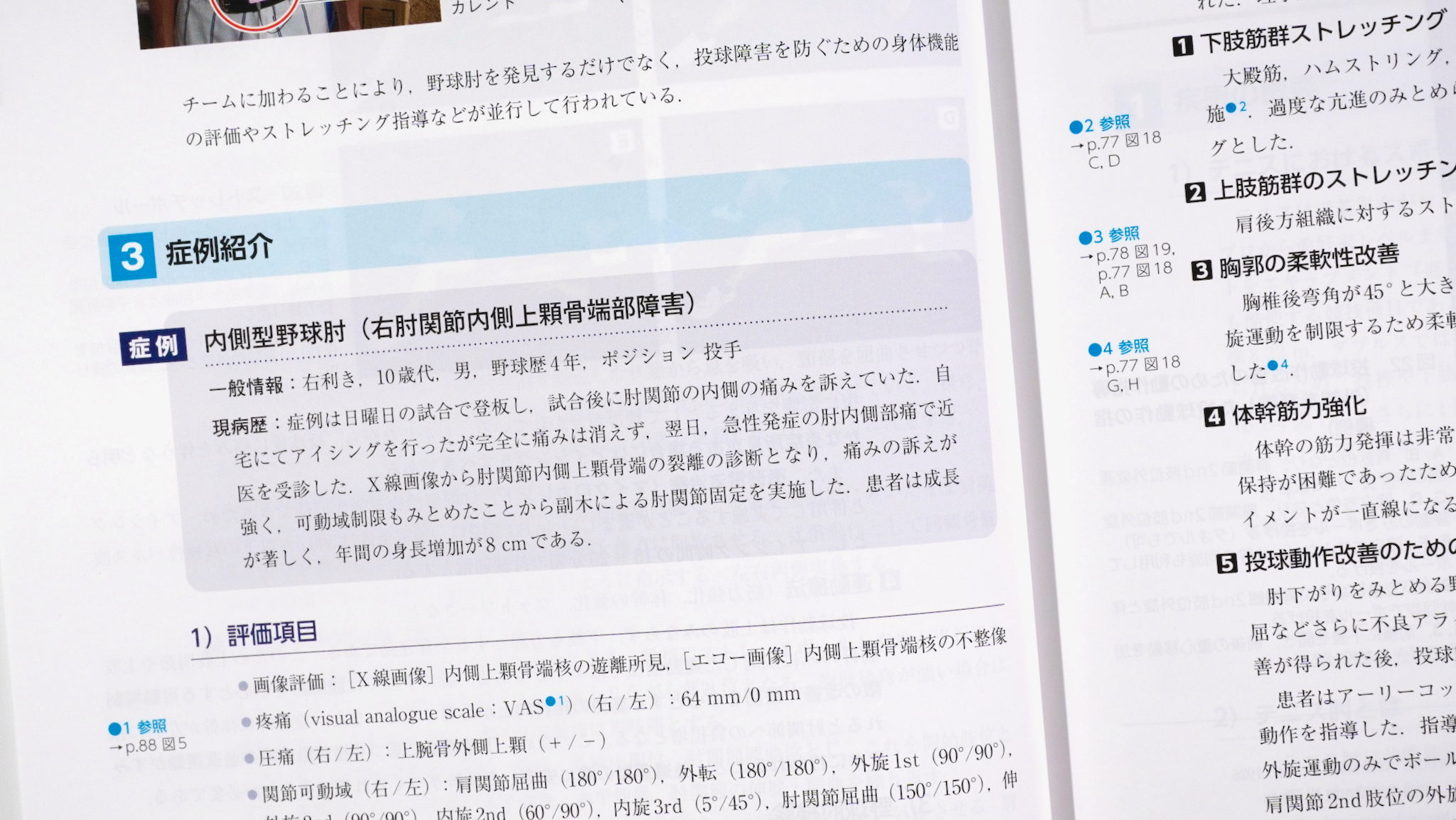

最後に症例がある。実際にはどんななのか、症例を学ぶと感じを掴めるはず。本文への参照が入っているので、こちらを先に見てケーススタディーにする、という使い方もできるだろう。

知識とか理屈は解剖生理や運動器のテキストで学べるけど、実際の臨床で具体的にどういう段取りになるか、本書でつかめるだろう。オビにあった「流れがわかる」というわけ。あとは実習や実践で。

症例

当記事への紙面の写真の使用について羊土社様より快諾いただきました(2024年1月30日)。