中学理科の生物学/よくわかる高校生物基礎+生物

受験科目が物理・化学で、生物を高校でとらなかった医学生は、医学生になってからすこし苦労するらしい。『小説みたいに楽しく読める生命科学講義』のレビュー記事で、ヘンテコな生物学を学んでいないからかえって幸いという話を引用した。ほんとうだろうか。

確認してみた。中学と高校の生物学の参考書だ。確認したポイントとして、医学科で学ぶ解剖学に影響するかどうかの観点から、いくつかの臓器・器官を選んだ。いずれも、個体と種の存続にチョー重要なはずで、省略されるなどあり得ないと考えた。

- 心臓

- 肺

- 肝臓

- 腎臓

- 生殖器

- 眼

本書は、中学生物学の教科書に併せて使われる図鑑的なサブテキストだ。試験成績を上げようということではなく、生物そのものに興味を持ってもらおう、ビジュアルに理解してもらおうという本。単著だけに、世界観が通っていて楽しく読める。

人体解剖学の全体が記載されているわけではなく、脾臓などすっかり抜けていたりするが、要点は押さえられている。一方で、ところどころ変なことが書いてあるのが惜しい。学者の監修があったらよかったかもしれない。

心臓

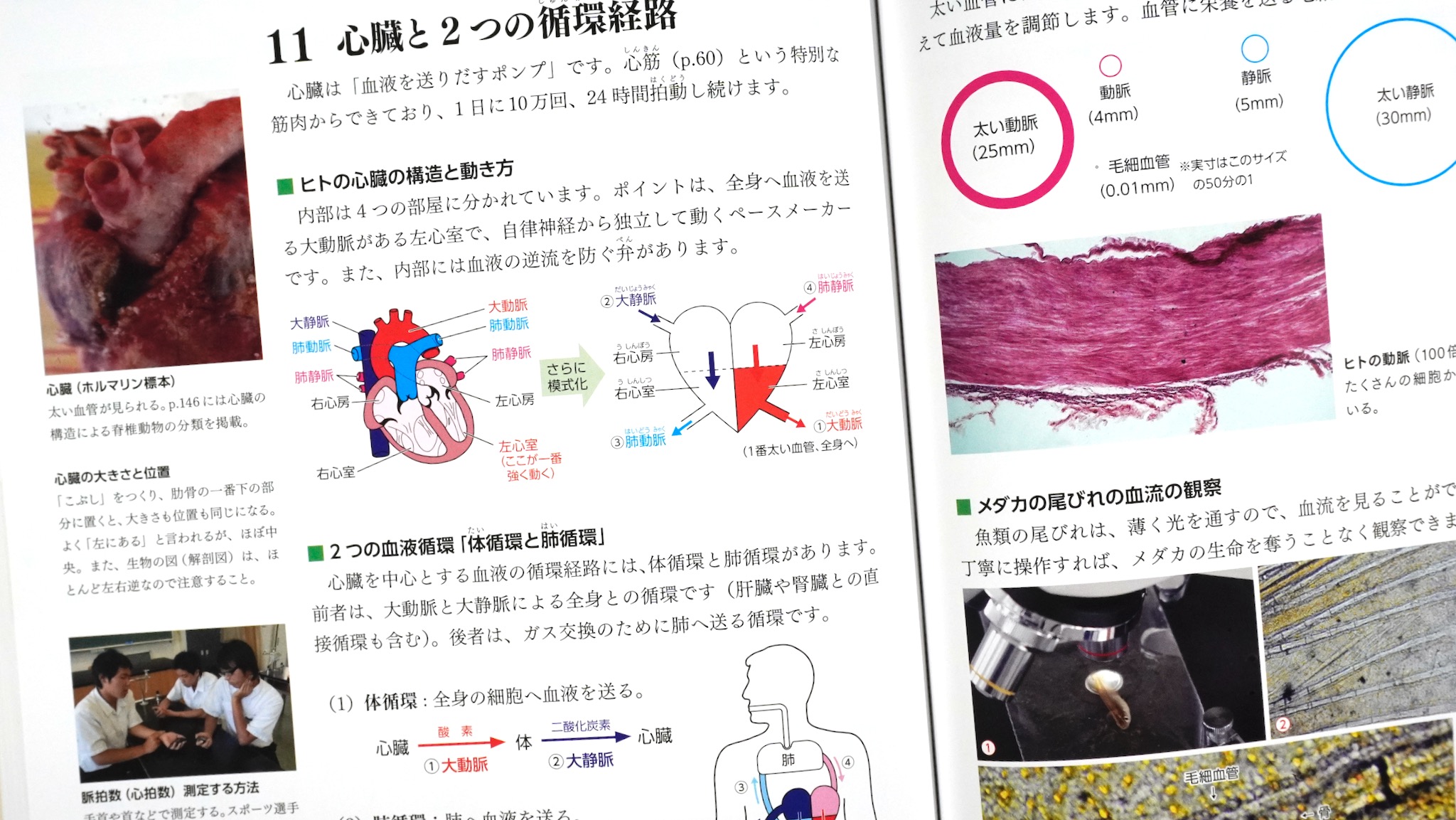

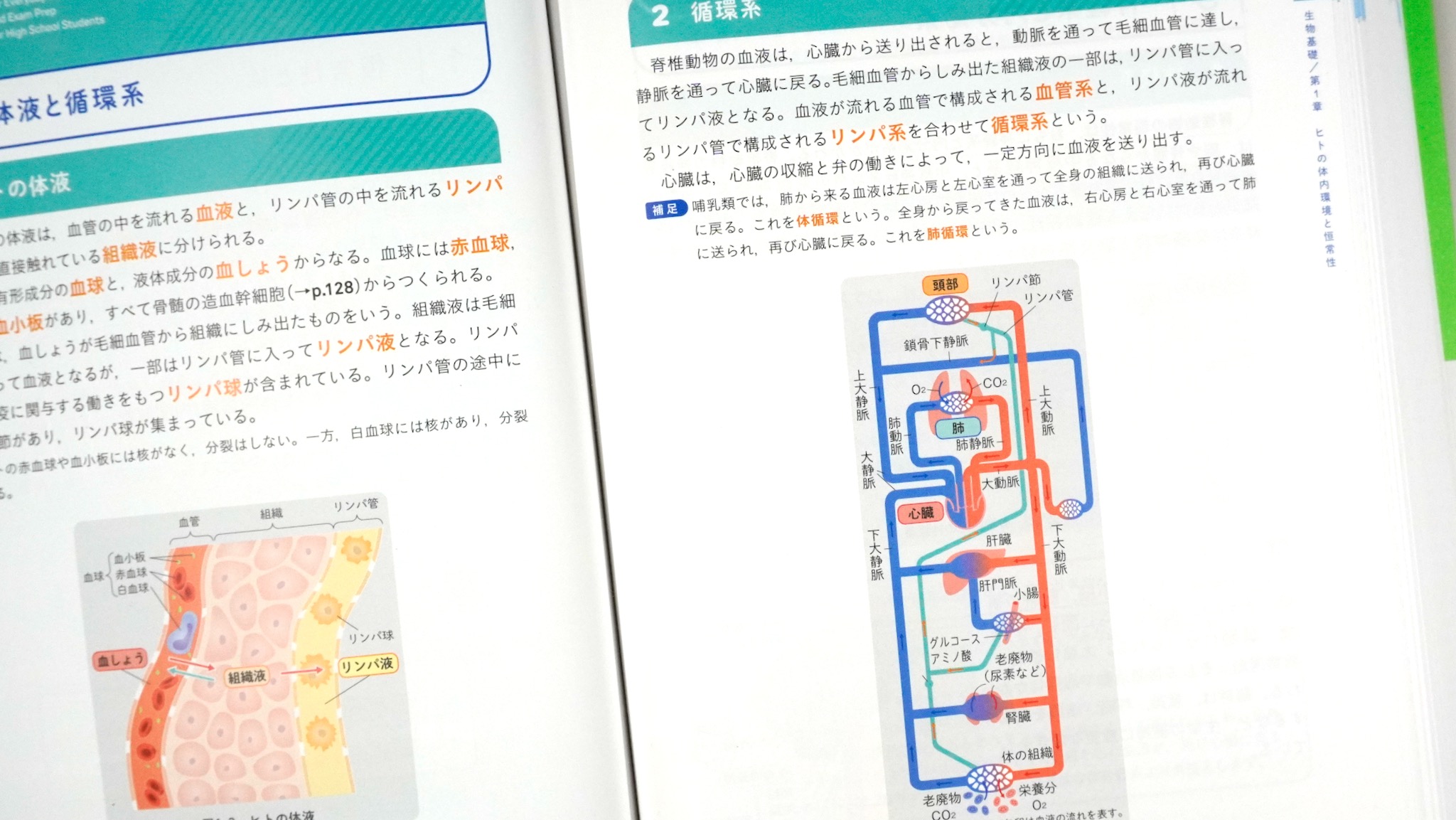

心臓のところはまあだいたい大丈夫。部屋が4つ、弁があり、肺循環・体循環が説明されている。

左心室がペースメーカーというのは間違い(正しくは洞房結節)。心臓のホルマリン標本の写真はトリミングしすぎで大血管と右心房・右心室しか写っていないし、向きも変(右斜め上から?)。

心臓と循環

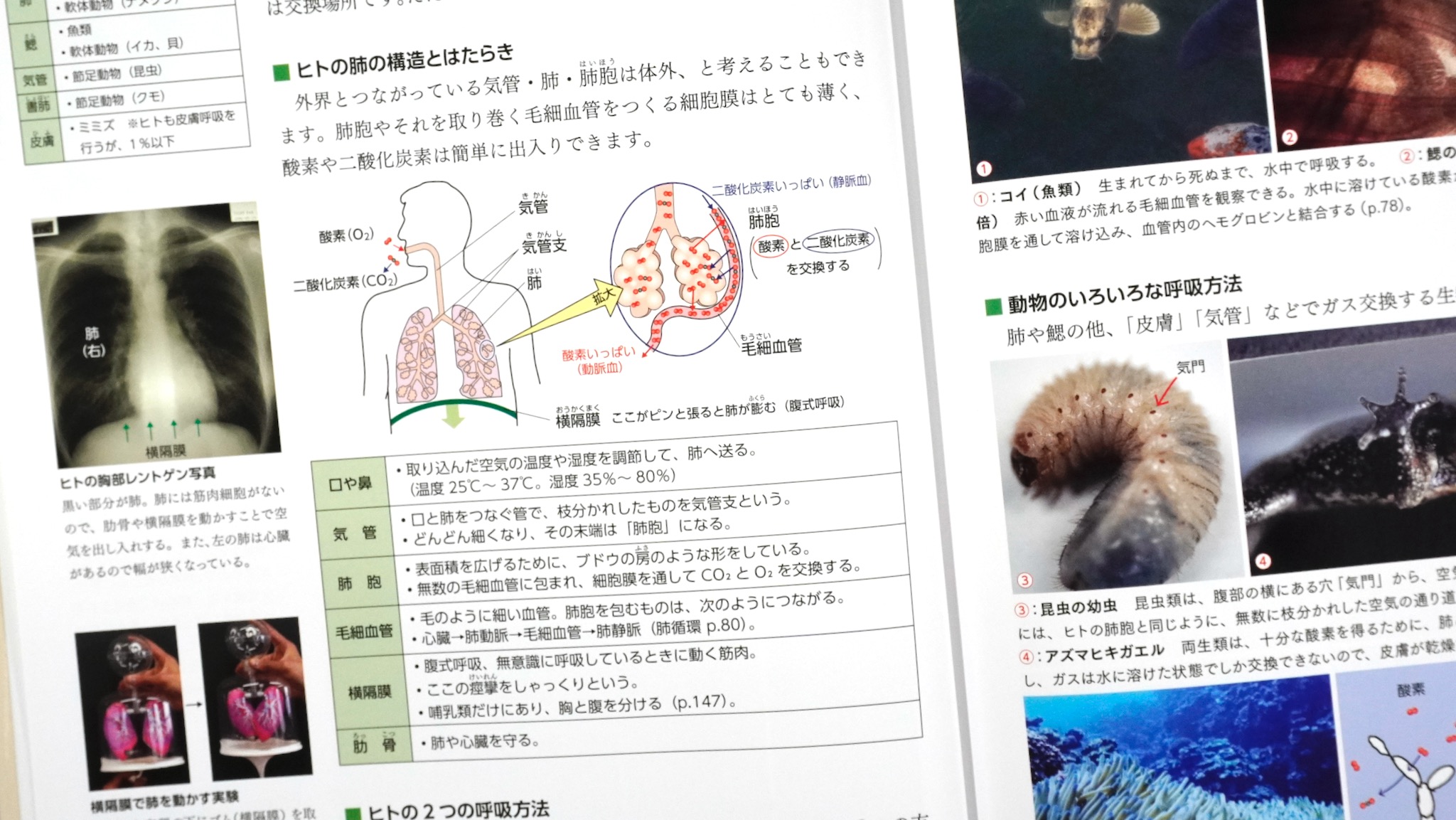

肺

肺もだいたい大丈夫。横隔膜のはたらきが模型で説明されており、同じ話が解剖学のテキストにもある。

肺

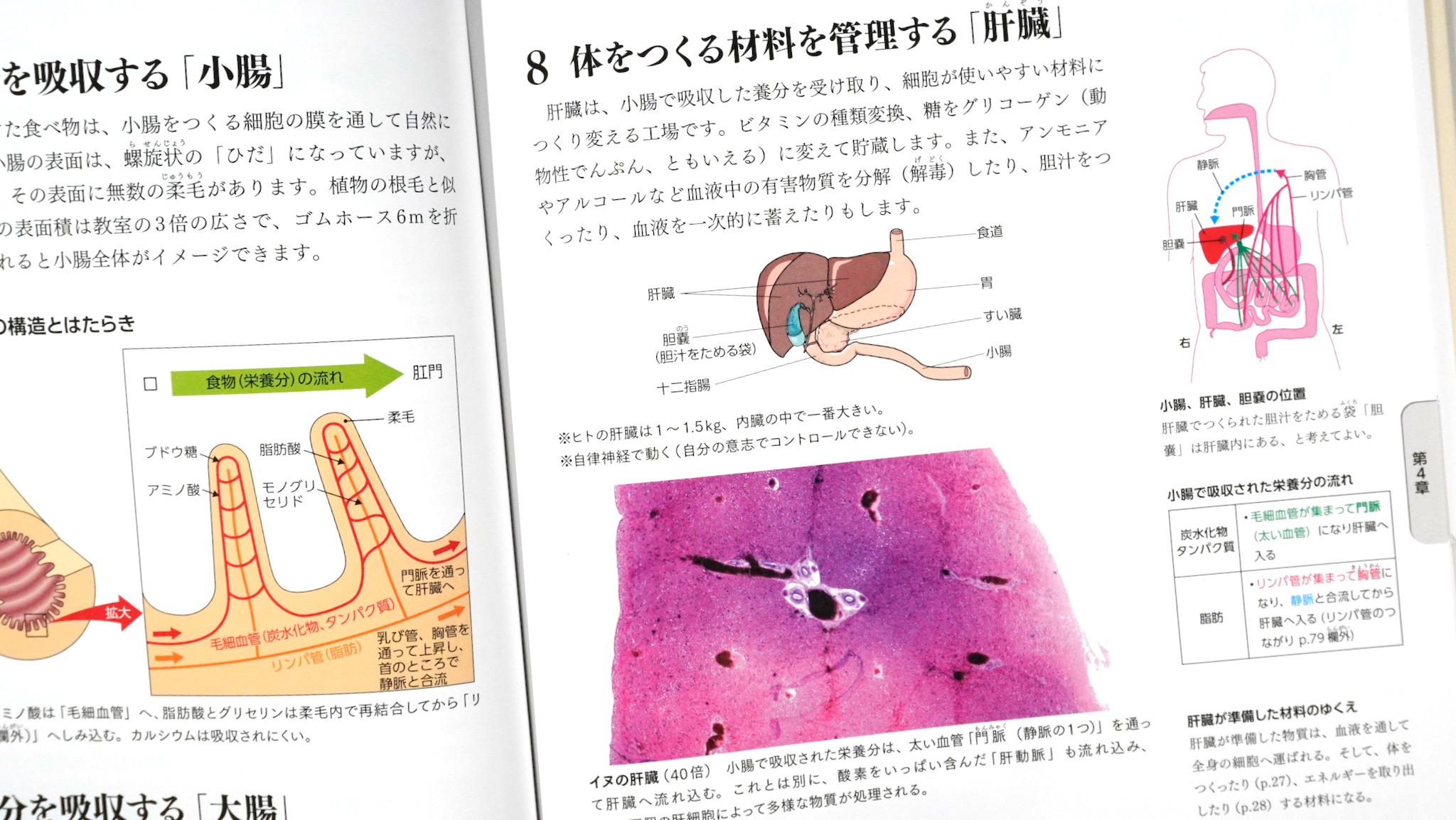

肝臓

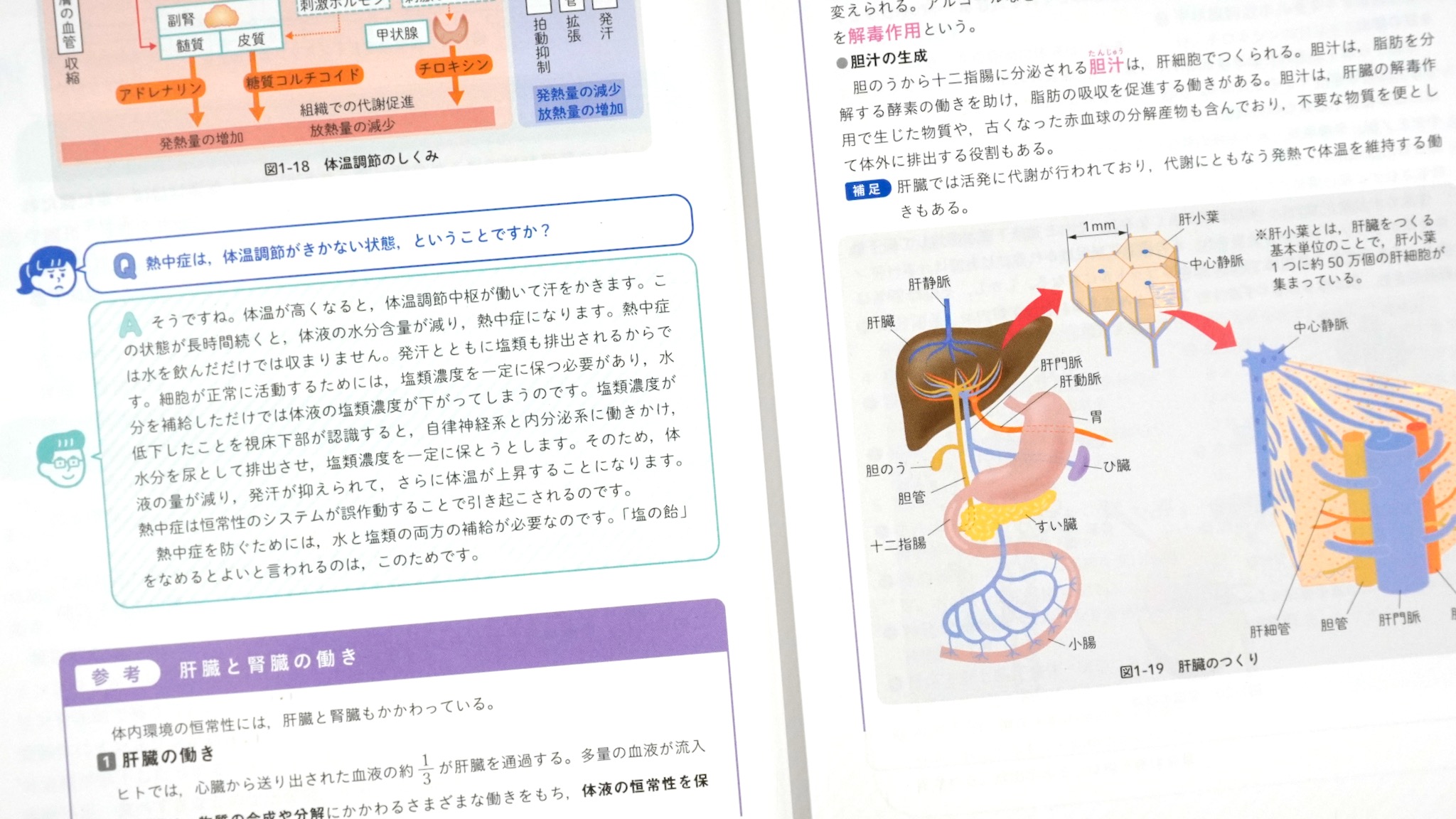

肝臓も大丈夫。門脈や胸管を経由する物質輸送も記載されている。

肝臓

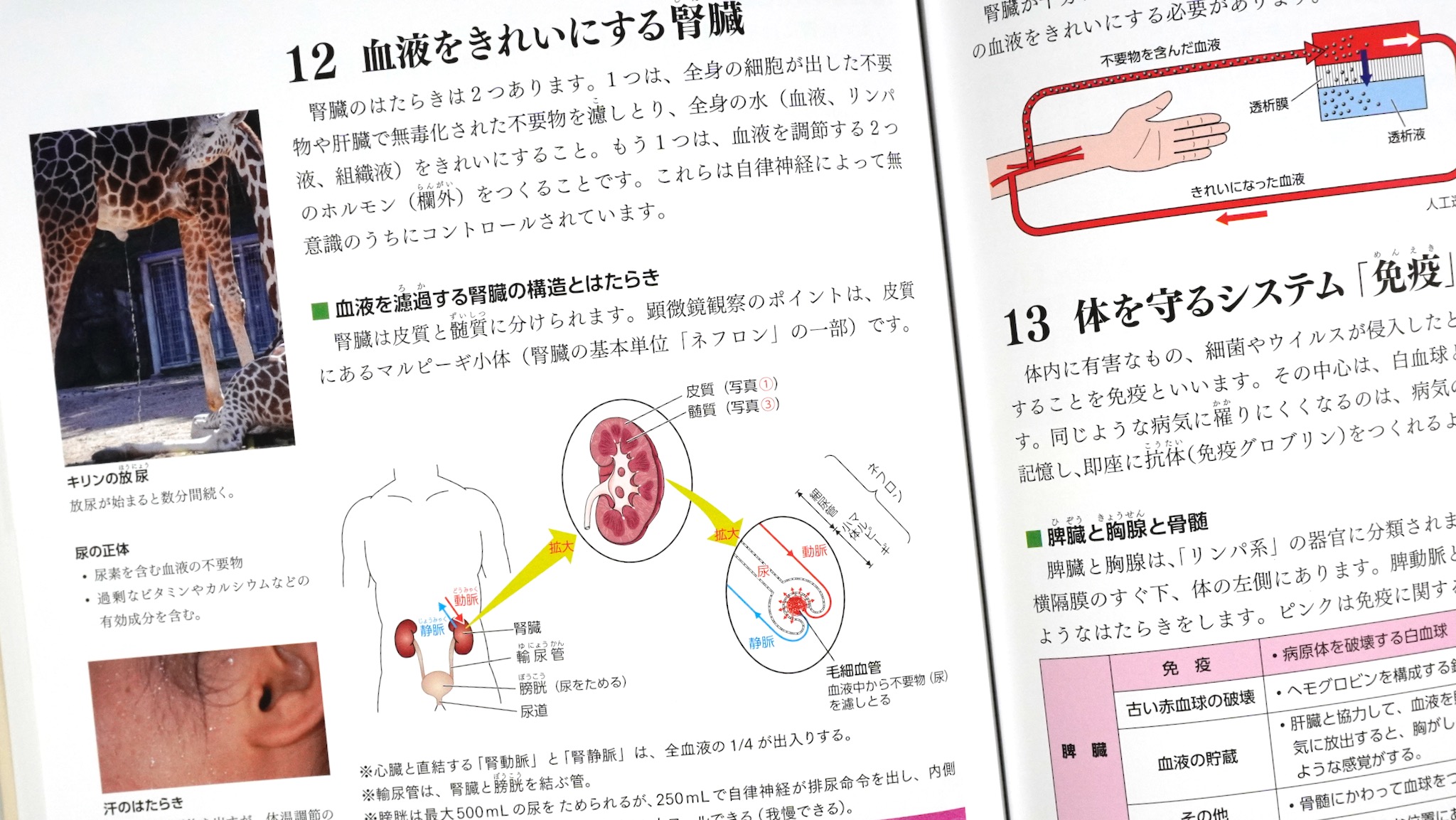

腎臓

腎臓も大丈夫。尿生成のほかに内分泌器としての働きも言及されている。

腎臓

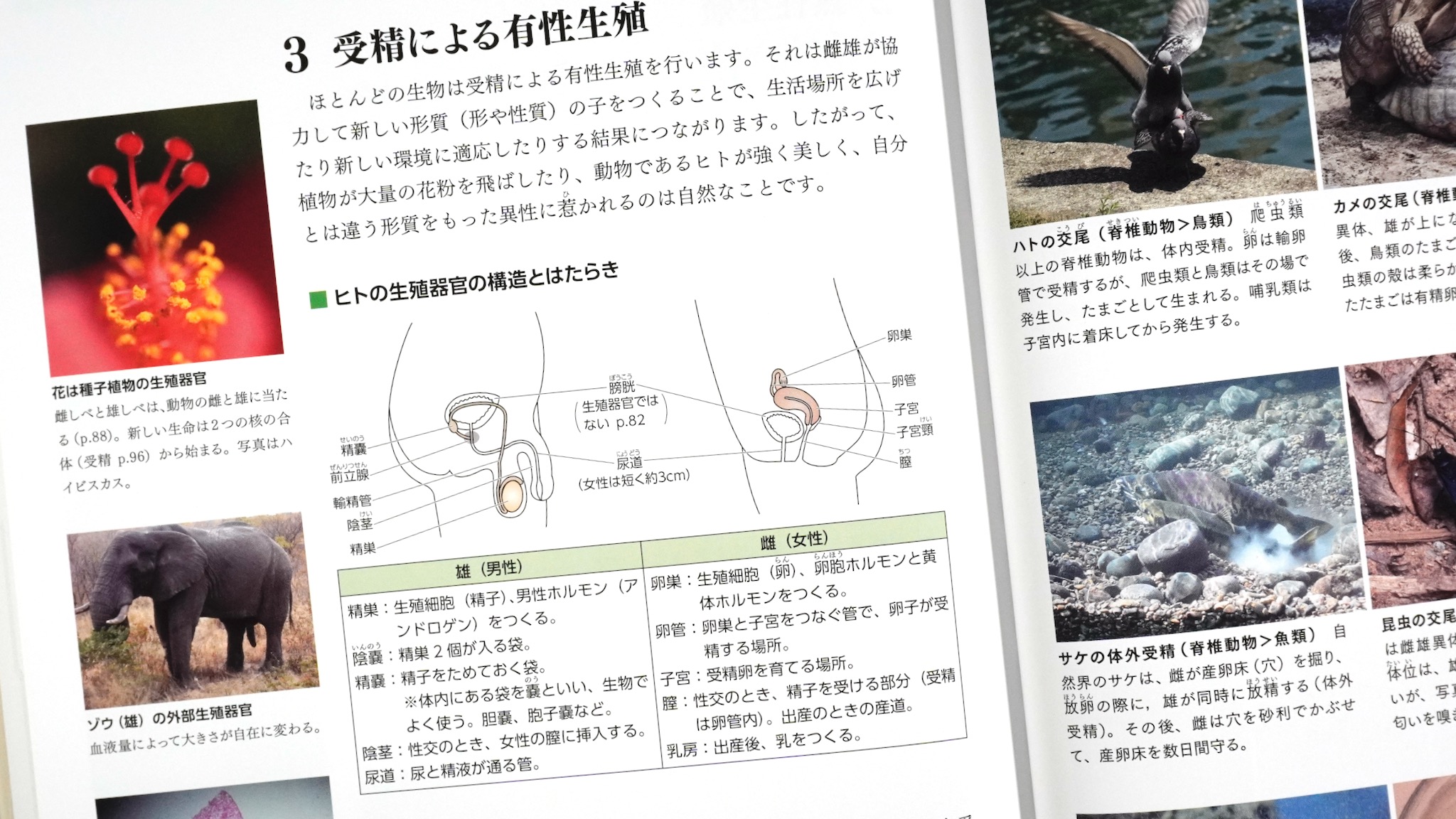

生殖器

生殖に関してはヒト以外のほうが詳しい。保健体育の方になるのだろうか。精嚢が精子を貯蔵するというのは間違い(正しくは外分泌腺)。

生殖器

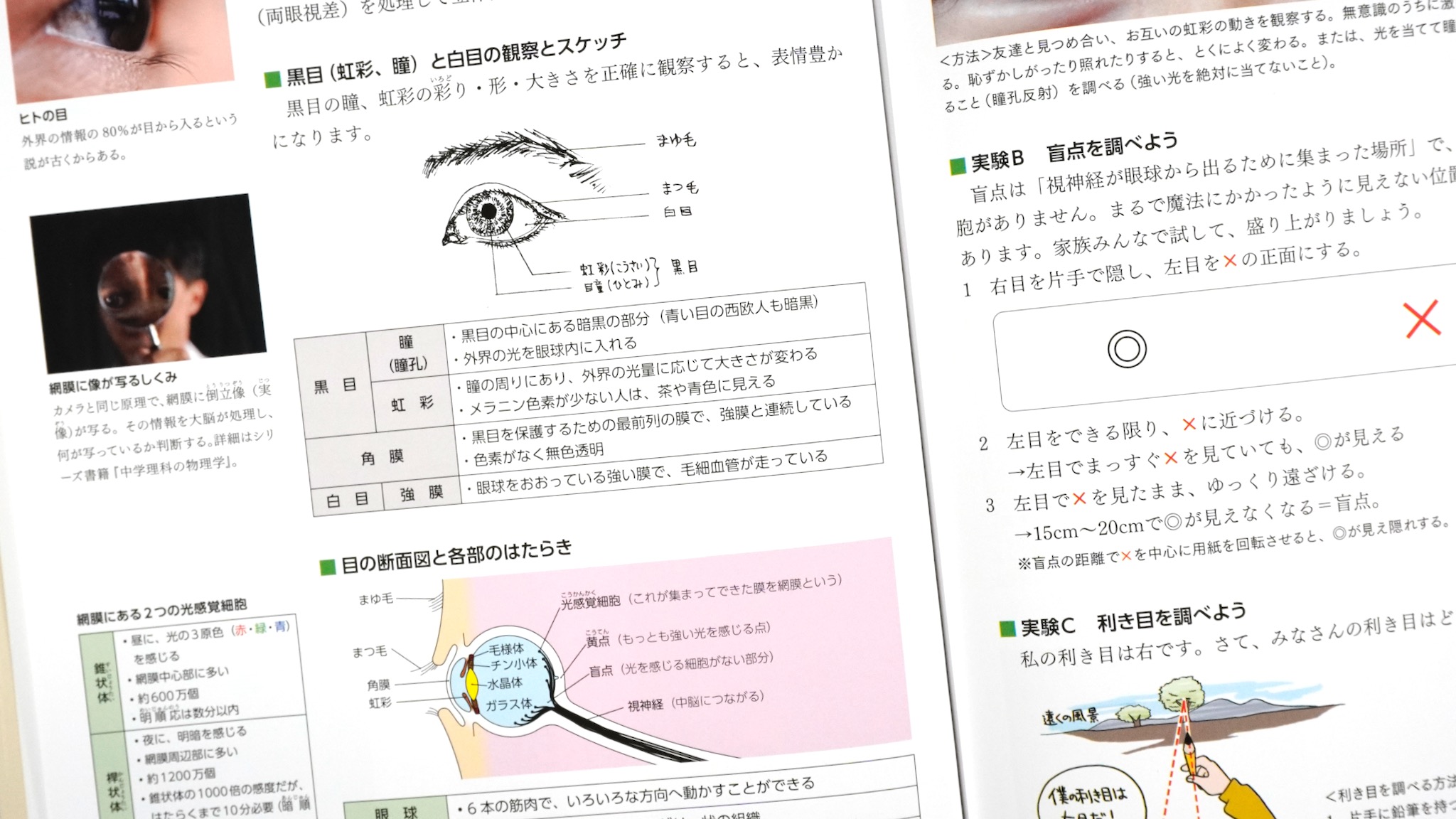

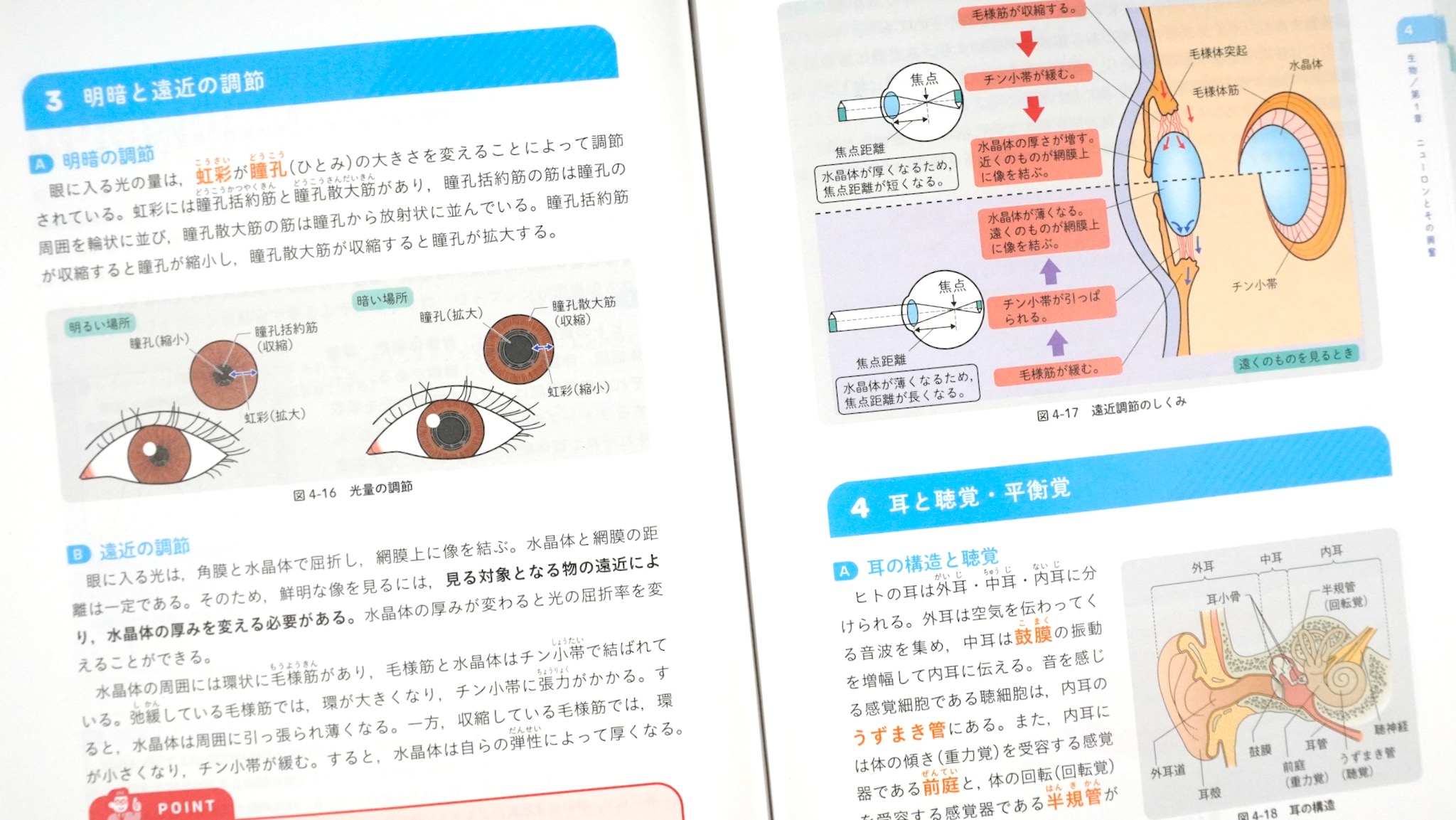

眼

眼はまあこんなものか。眼の断面図が変(頭部が矢状面で、眼から視神経にかけてが水平面)だし、視神経が長すぎ。黄点の読みは(おうてん)で、黄斑(おうはん)というほうが一般的。盲点は視野の話で、眼の構造で言うなら視神経乳頭。

眼

その他

膵臓は消化腺としてと内分泌器としての2つ働きが説明されていた。

変なところをいくつか。

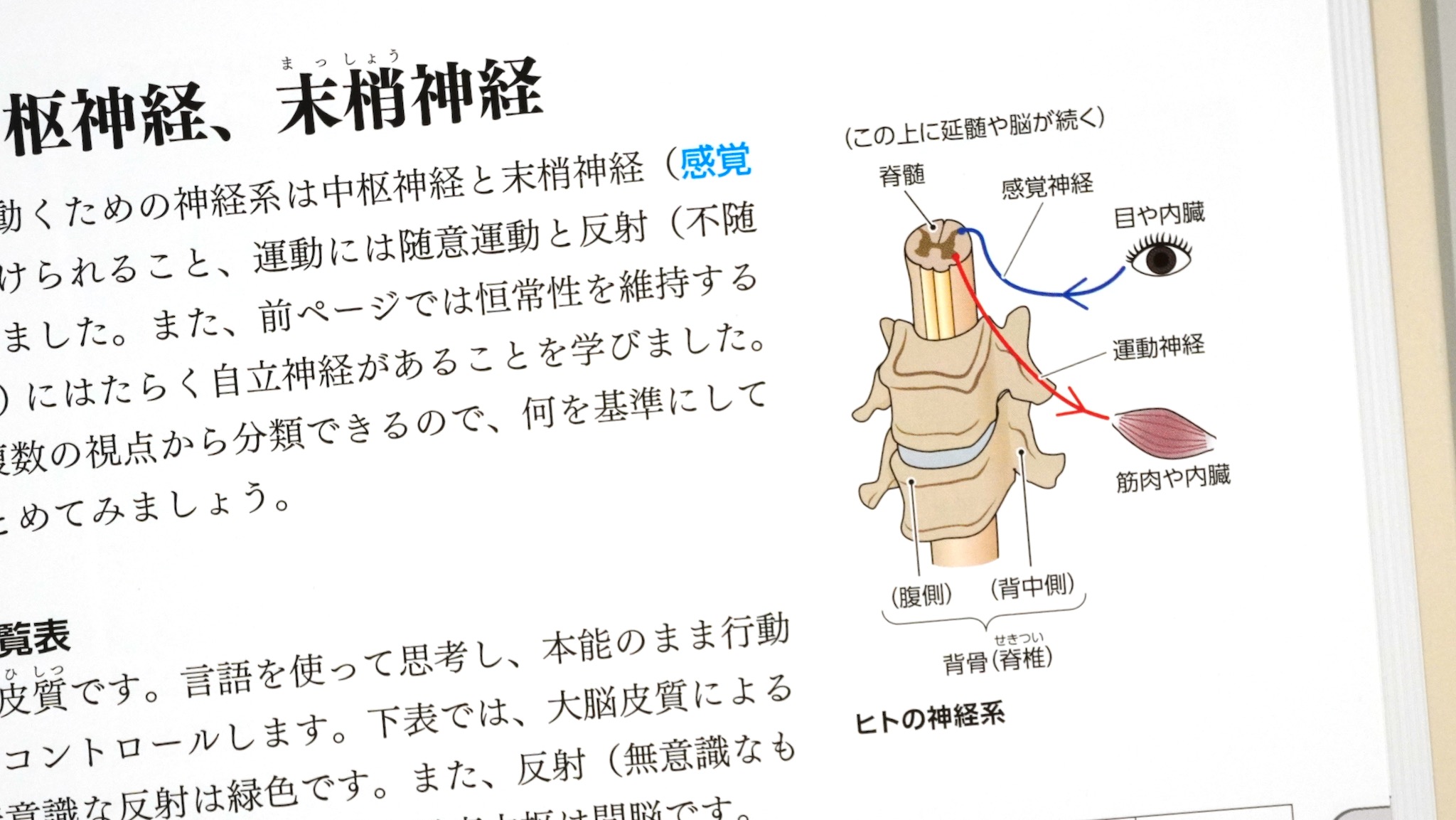

ベル・マジャンディの法則はよいが、視覚や聴覚など特殊感覚は脊髄には入らないし、痛覚以外の臓性感覚は脳神経だ。

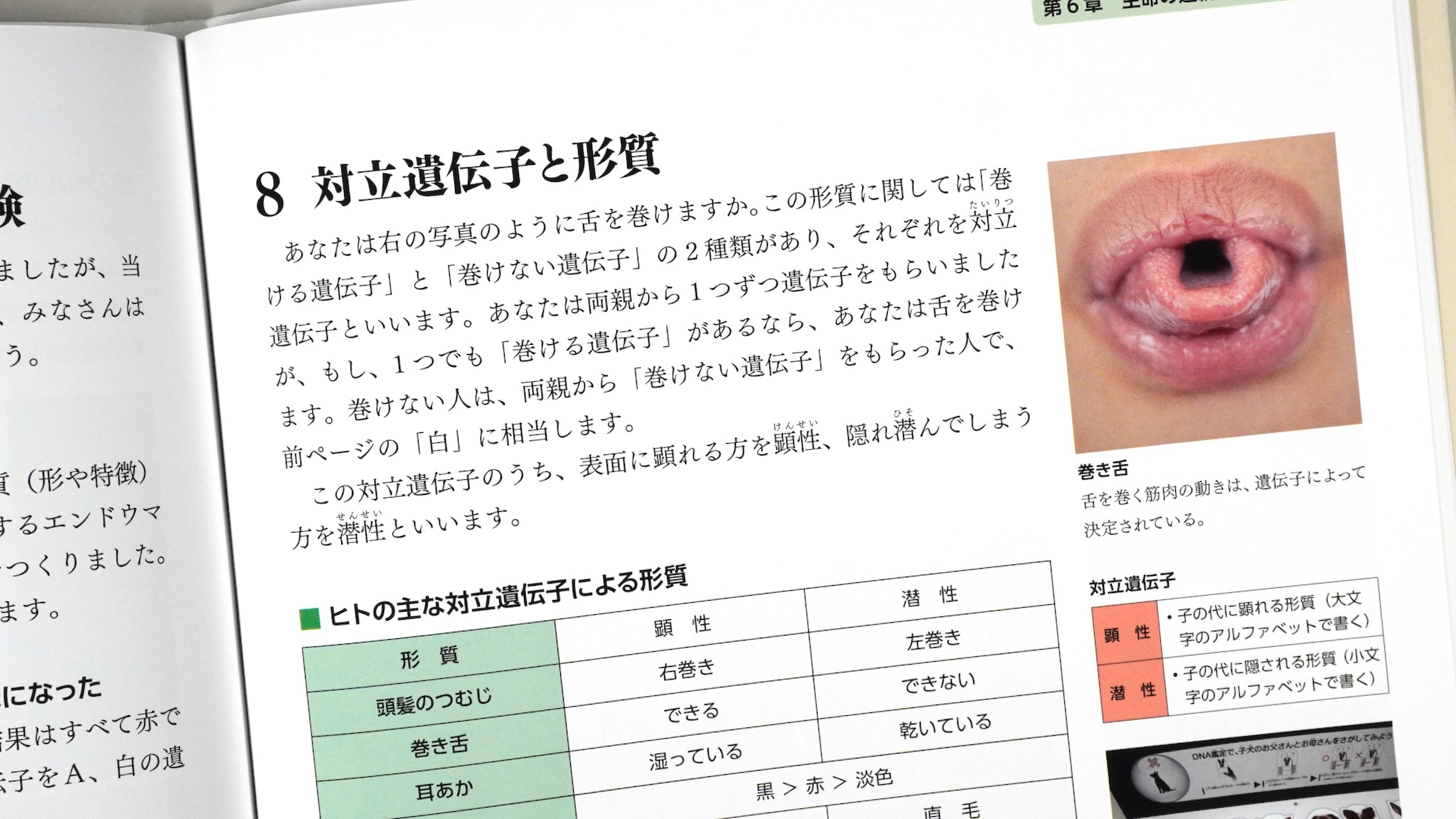

巻き舌は遺伝のネタによく使われていたが、現在では遺伝もあるが少なくとも複数因子で、環境要因もあることが知られている。

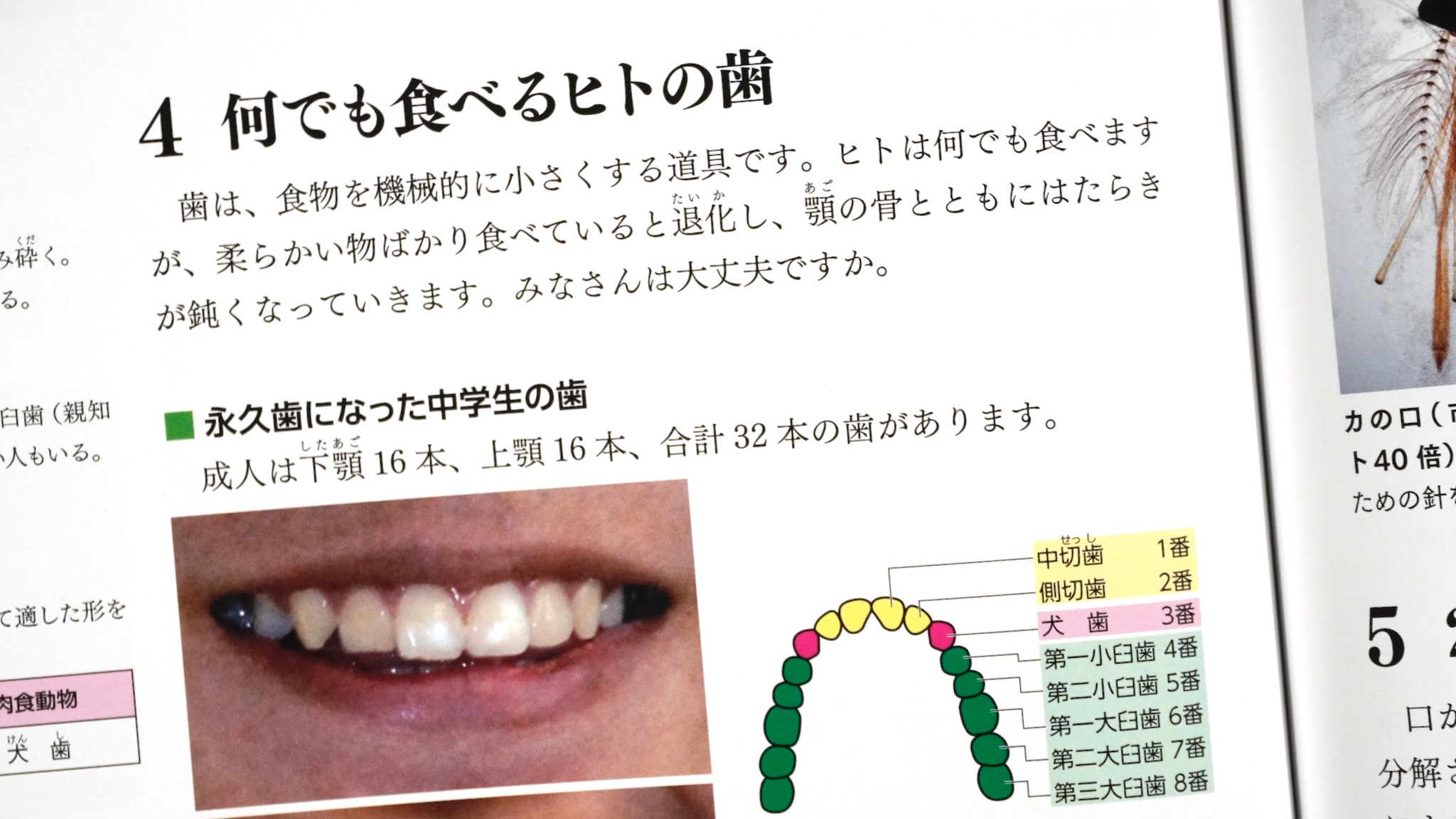

柔らかいものを食べると歯が退化するという言説は、獲得形質が遺伝しないことに反する。

ウニとヒトは肛門から、昆虫は口から、というのは、後口動物と前口動物の分類をいっているのだろうけど、『ムーア人体発生学』読め。

視神経が脊髄に入っている。脊柱の絵がよくわからない形。「自律神経」の誤変換がある

巻き舌は単因子遺伝ではないし、環境もある

獲得形質は遺伝しない

本書は、高校で必修の生物基礎と、選択の生物をあわせた参考書。全体に統一感がなく、ばしょによって記述の深さがまちまち。基本的なはなしがゴッソリ抜けている一方で、最新の話題が入っていたりする。

中学の生物学からの差分をとらないとならず、受験科目にもなるので、変な構成になるのかもしれない。しかしそれだけでみると、たしかに「ヘンテコな生物学」だ。

心臓・肺・肝臓・腎臓

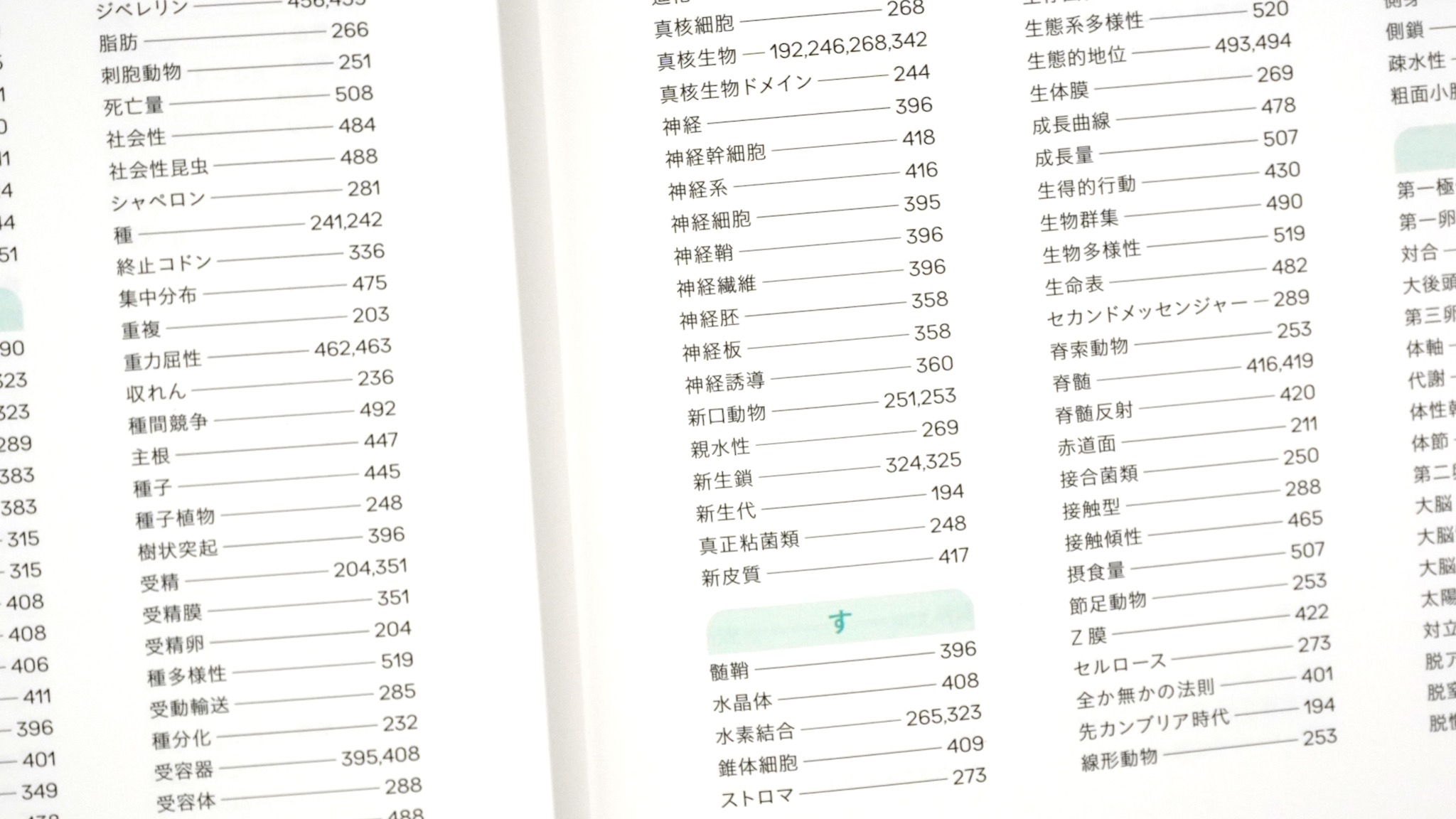

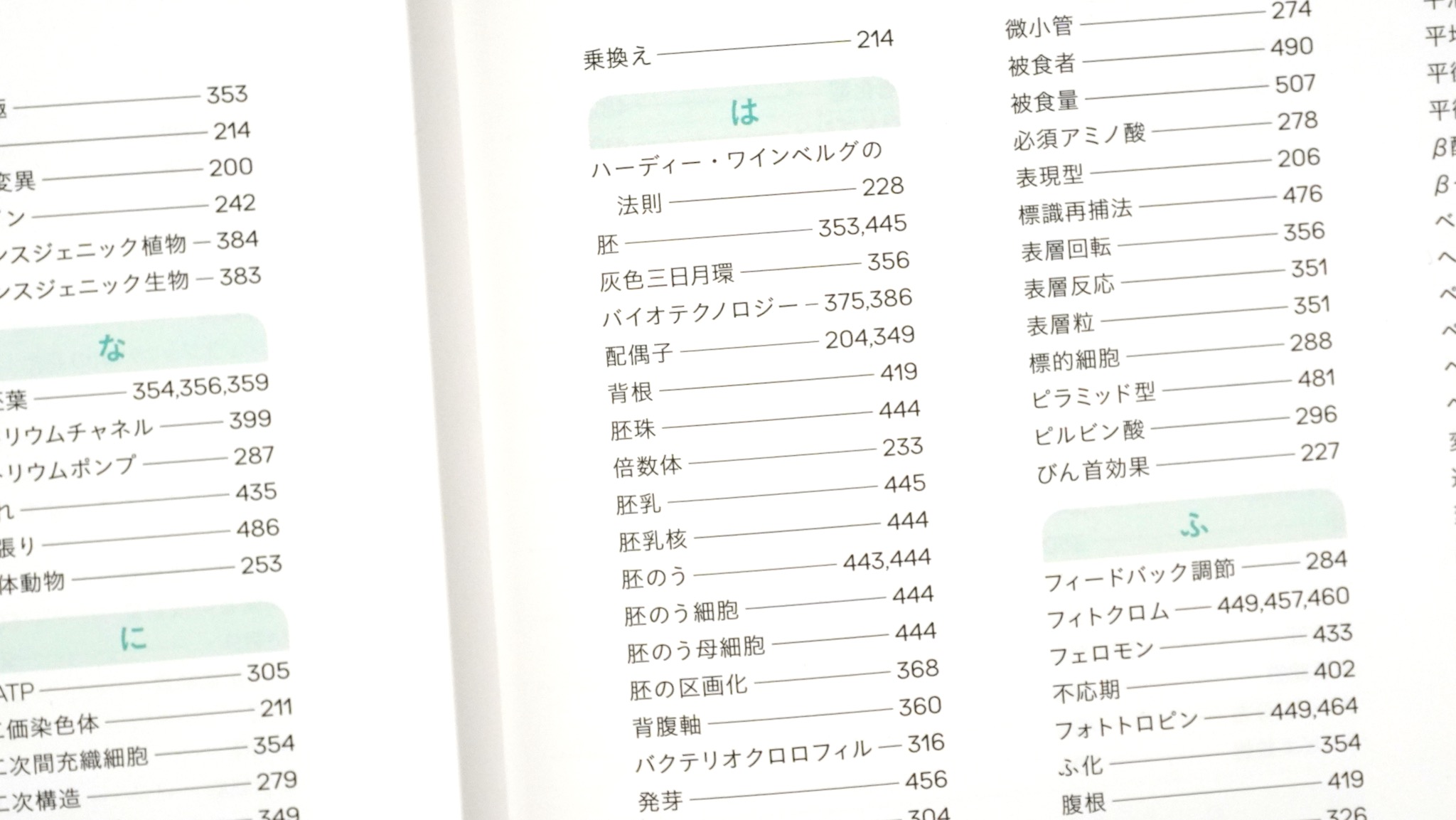

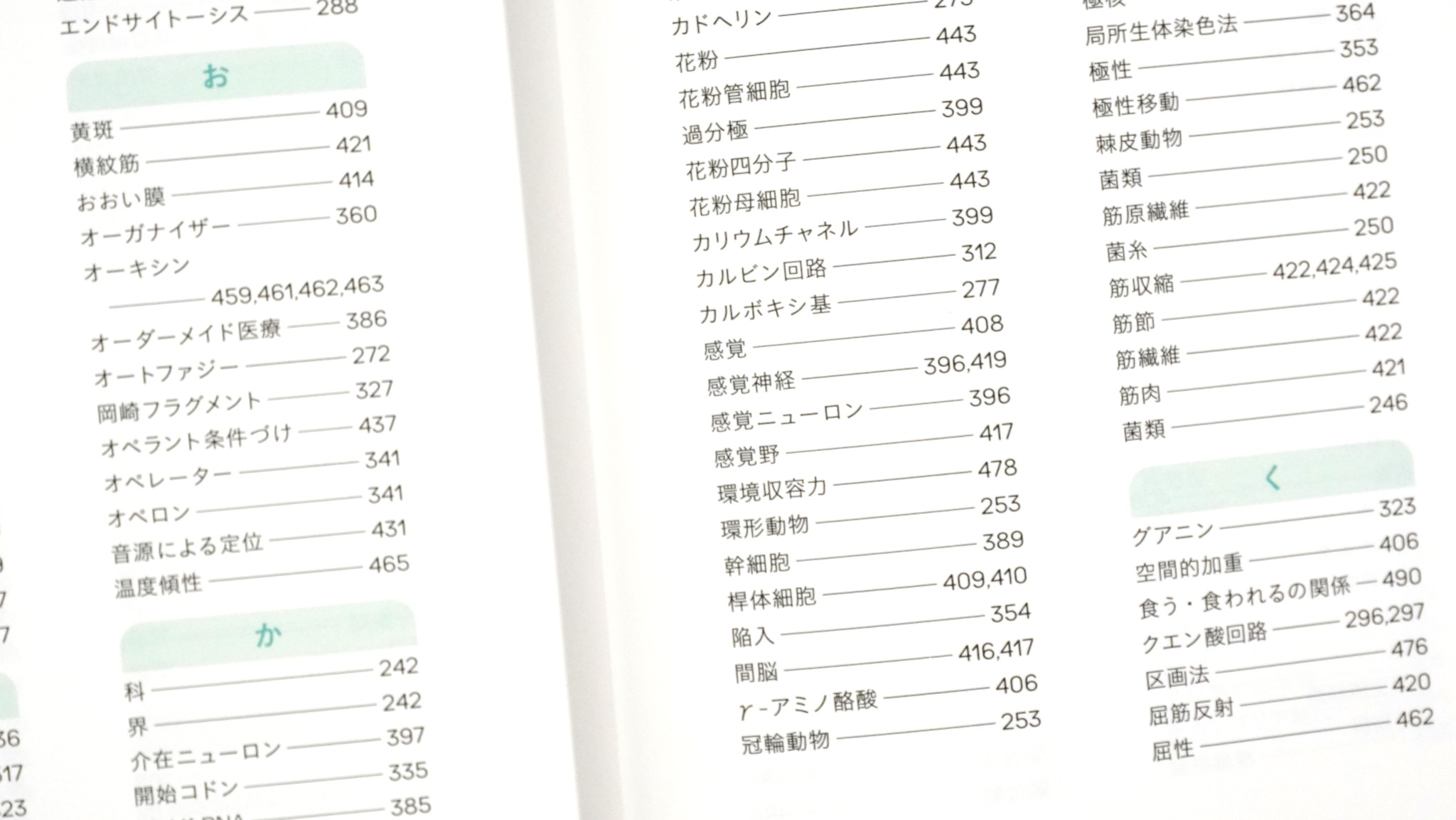

心臓、肺、肝臓、腎臓を索引でさがすと、どれもみあたらない。これには驚いた。卵巣・精巣も、膵臓もない。

心臓・腎臓がない。膵臓もない

肺も肺胞もない

肝臓がない

心臓は循環系の一部として図にでてくるだけ。

心臓は循環系の図の一部

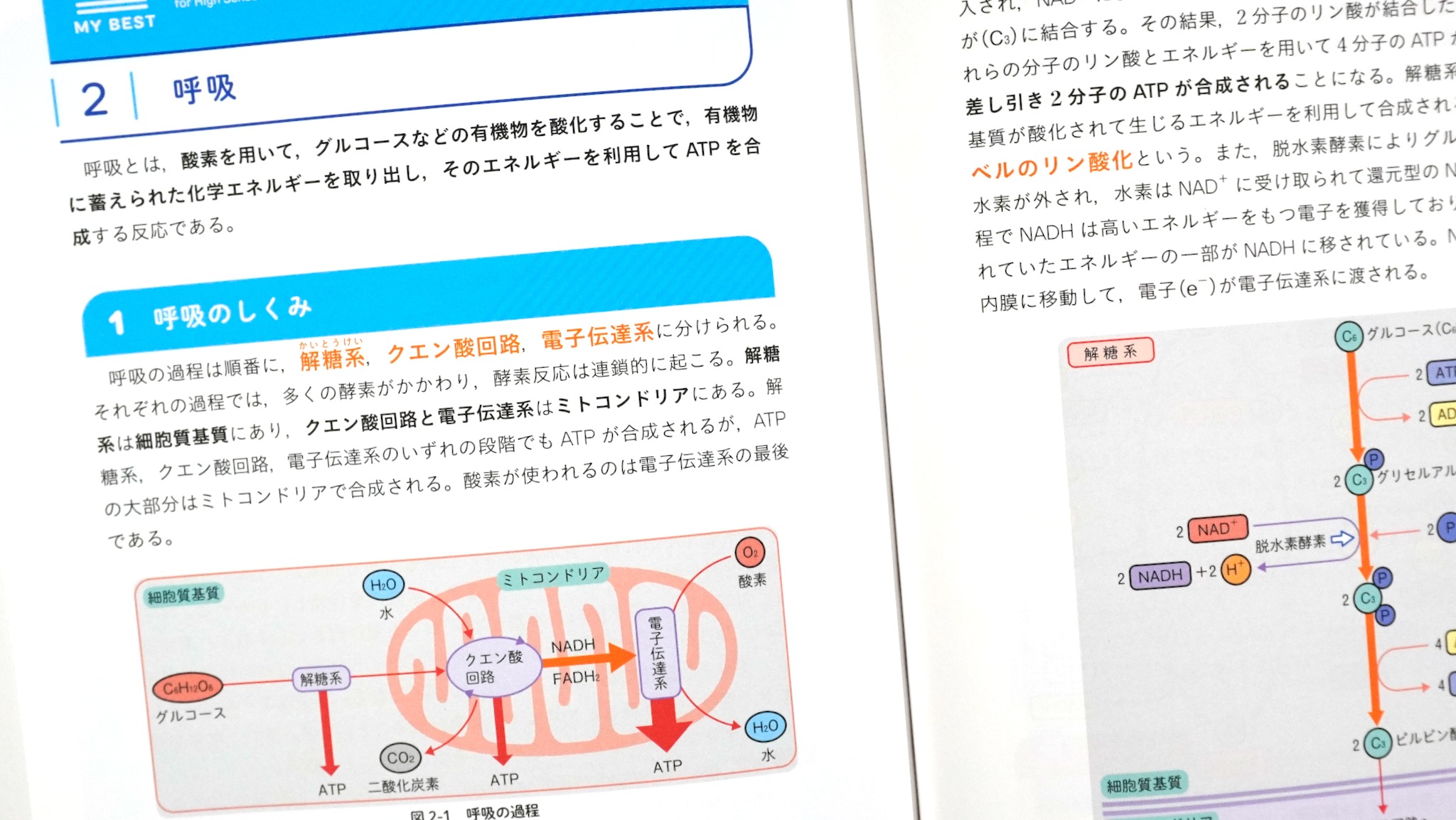

肺のことは全くない。呼吸の項目はあるが、いきなり反応経路の話で、酸素がどこからくるのかもわからない。

いきなり回路の話

肝臓と腎臓については、「参考」という記事でニコイチにまとめられていた。中学でやったから「参考」に思い出せばいいというわけだろうか。それにしても別系統をニコイチはないだろう。

肝臓と腎臓は「参考」

眼はまあよい。ピント調節の図で、強膜のカーブが逆。光路図が間違ってる。これではひどい近視だ。

眼

その他

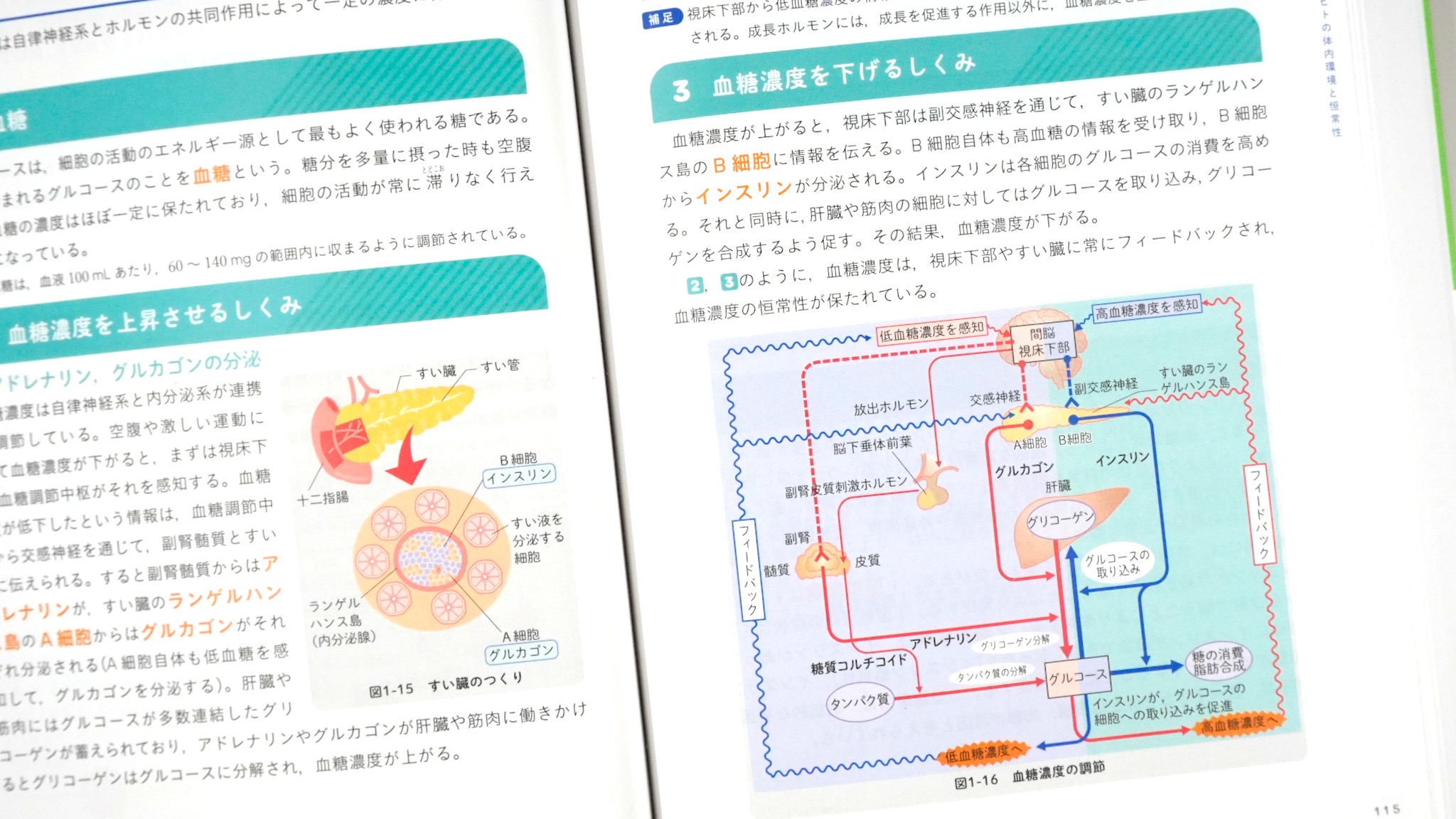

膵臓は血糖調節のところにでてくるが、消化腺としての事はスルーされている。

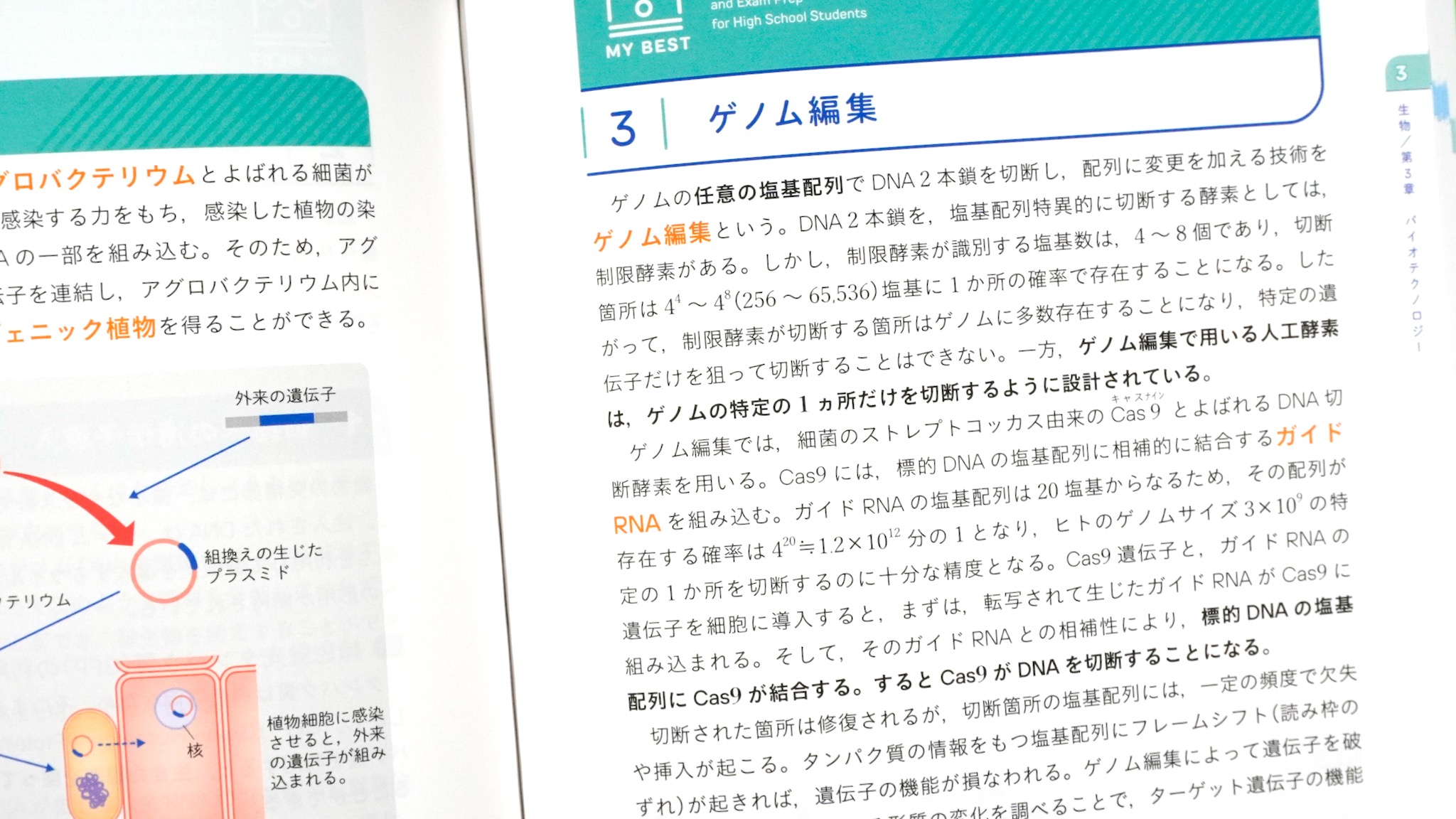

ゲノム編集の項目があるが、世間で話題になったからだろうか。

膵臓は内分泌だけ

ゲノム編集

医学生になってからどうするか

医学生になってから生物の素養が足らなくて実際に困っていたとしてどうするか?

がんばって授業をじみちに受けていたら、そのうち知識はついてくるだろう。むしろ、生物の考え方・捉え方が足らないほうが、先々大変かもしれない。いくつか読み物を読んでみたらいいと思う。