解剖学カラーアトラス 第9版

解剖学実習では解剖班ごとに本書を1冊用意する。実習中に参照しよう。

写真による解剖学アトラス『解剖学カラーアトラス』が改訂され、原著『Fotoatlas der Anatomie』と同じく第9版になった。

- 構成が『グラント解剖学実習』に揃えられた

- 医用画像・模式図・解剖図の一部差し替え

- 「学習ボード」という自習教材が加わった

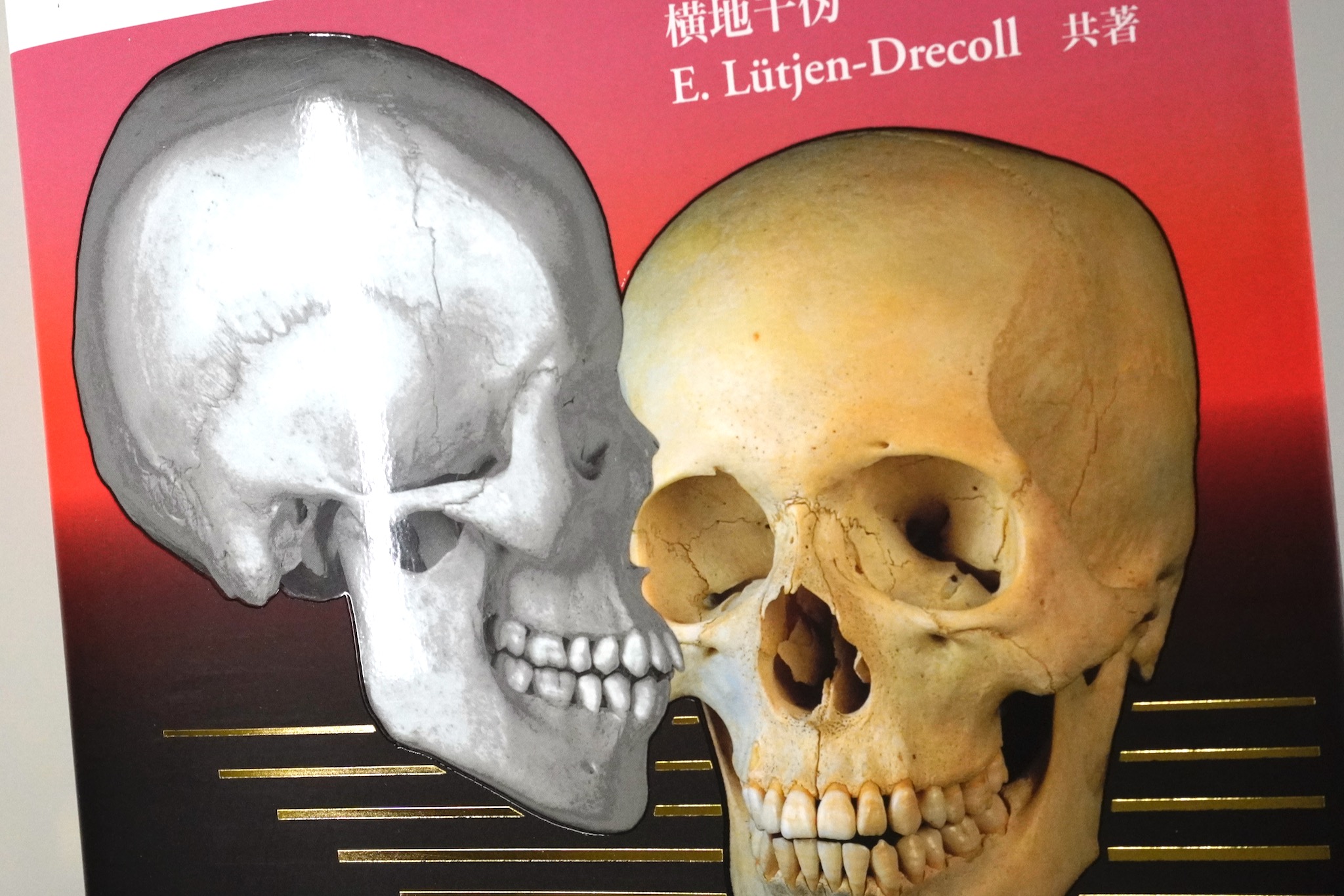

ドイツ語版はThieme、英語版はWolters Kluwer、日本語版は医学書院から出版されている。日本語版は上製本で、カバーの頭蓋骨の部分がグロス・コーティングされている。

美麗カバー。頭蓋骨の部分にツヤツヤの加工がされている。

ドイツ語版にはThieme eRefの、英語版にはLippincott Connectへのアクセス・コードが付属している。別途電子書籍もある。日本語版の電子版には、医書.jp版がある。iPadに入れて解剖学実習で利用しやすくなった。

Photographic Atlas of Anatomy (Lippincott Connect)

『解剖学カラーアトラス』は、Rohen氏と横地氏の共著で始まり、後にLütjen-Drecoll氏が加わった。横地氏は群馬県前橋市出身で、本学医学部講師を務められたこともある。神奈川歯科大学資料館に横地氏のコレクションがある。

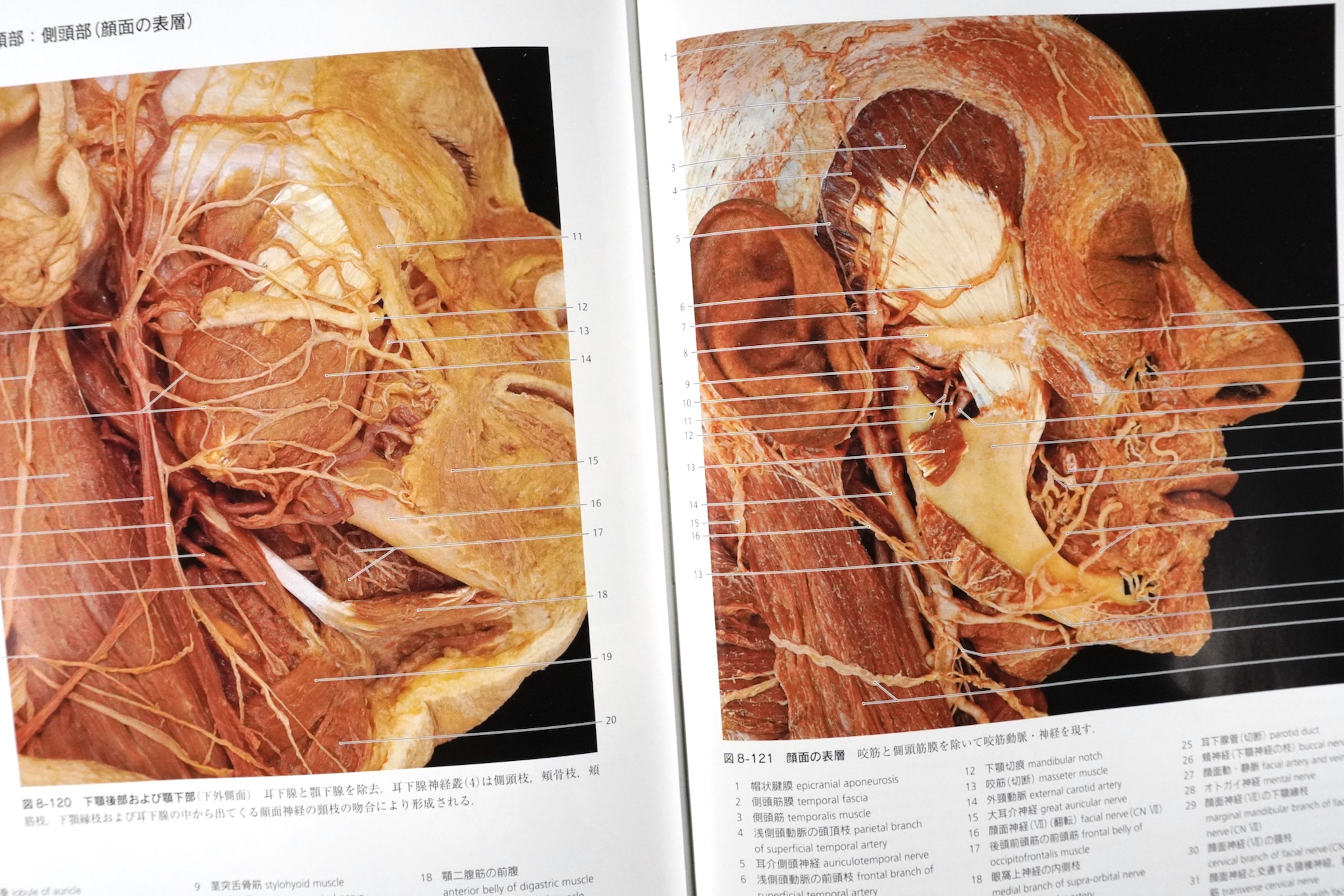

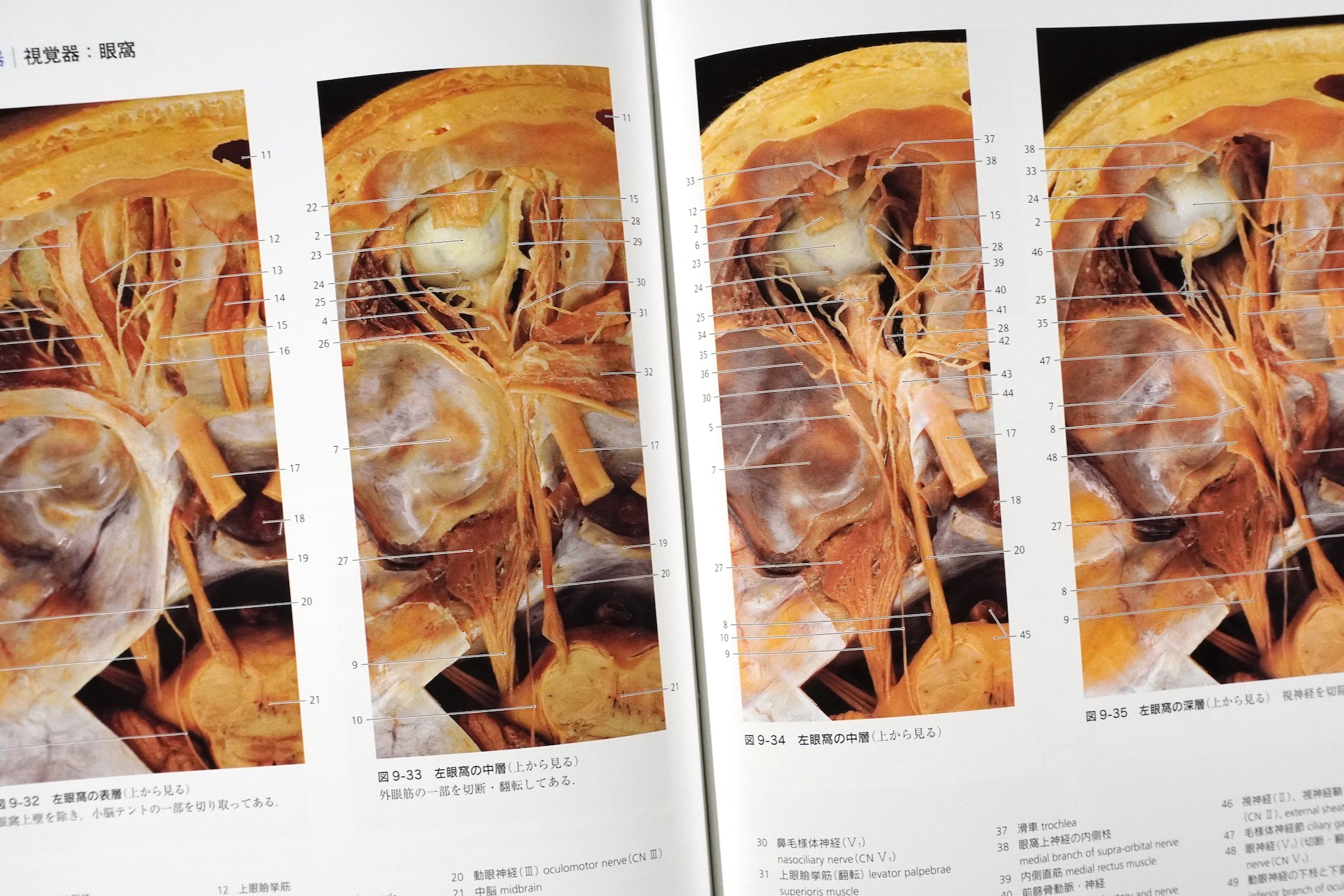

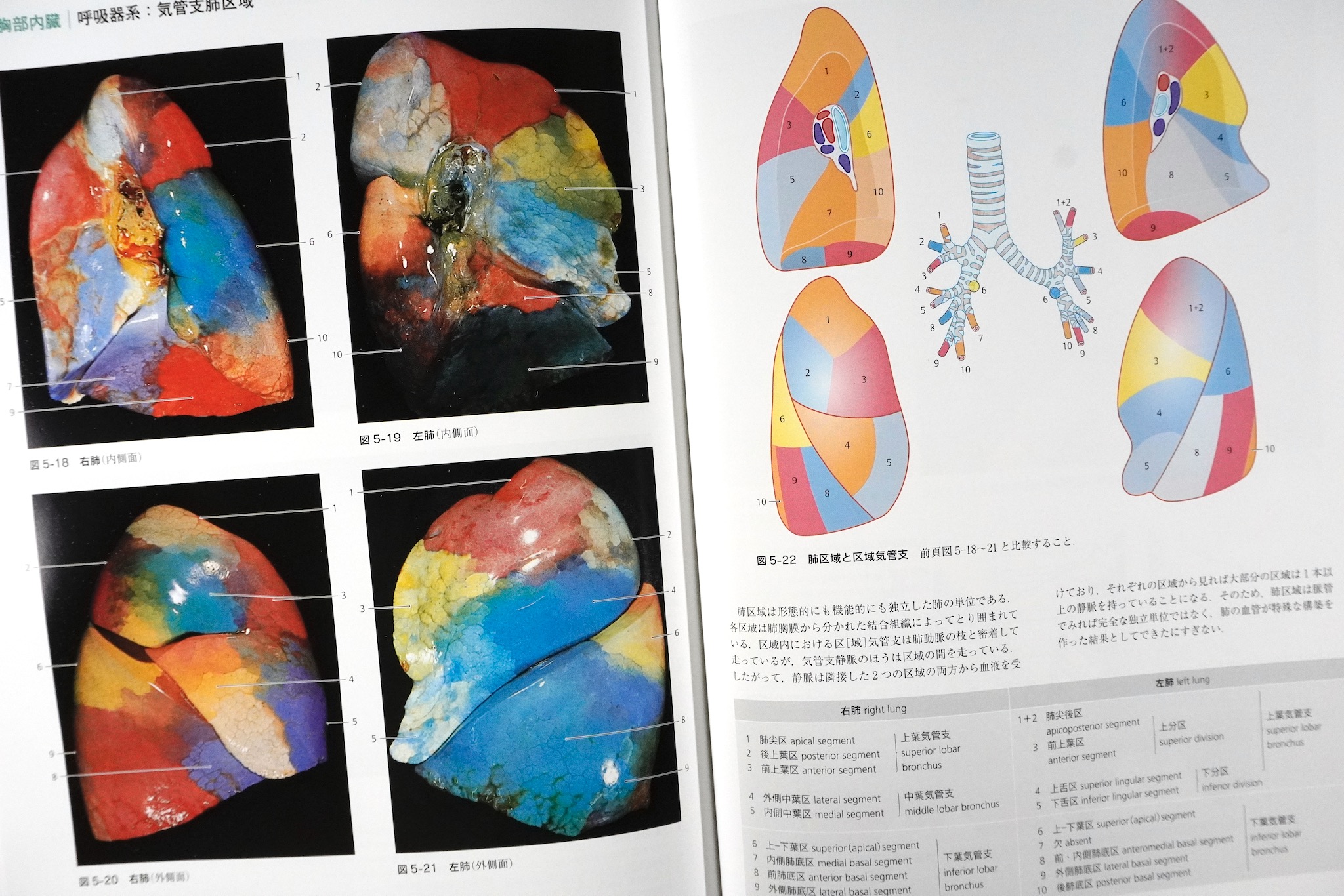

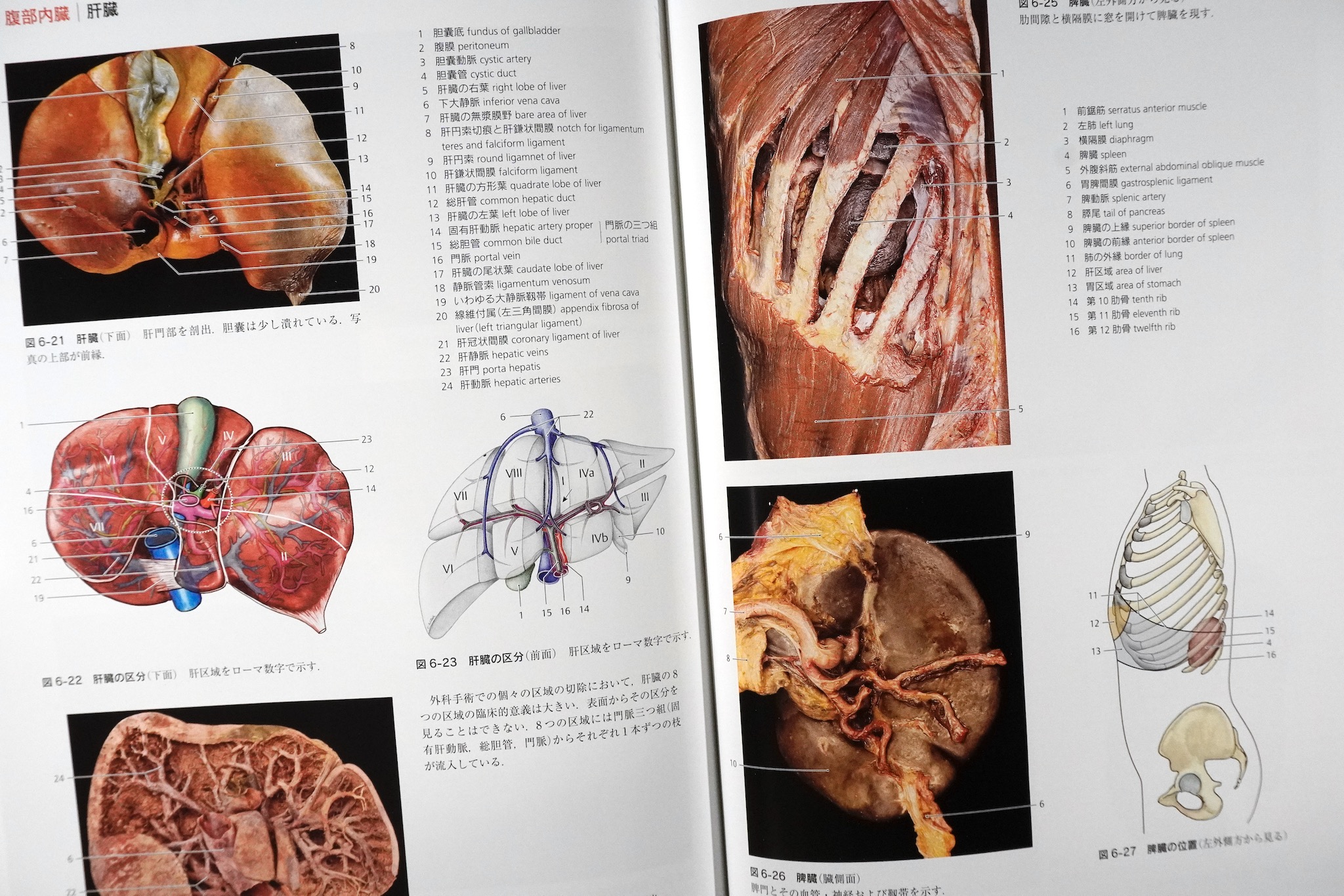

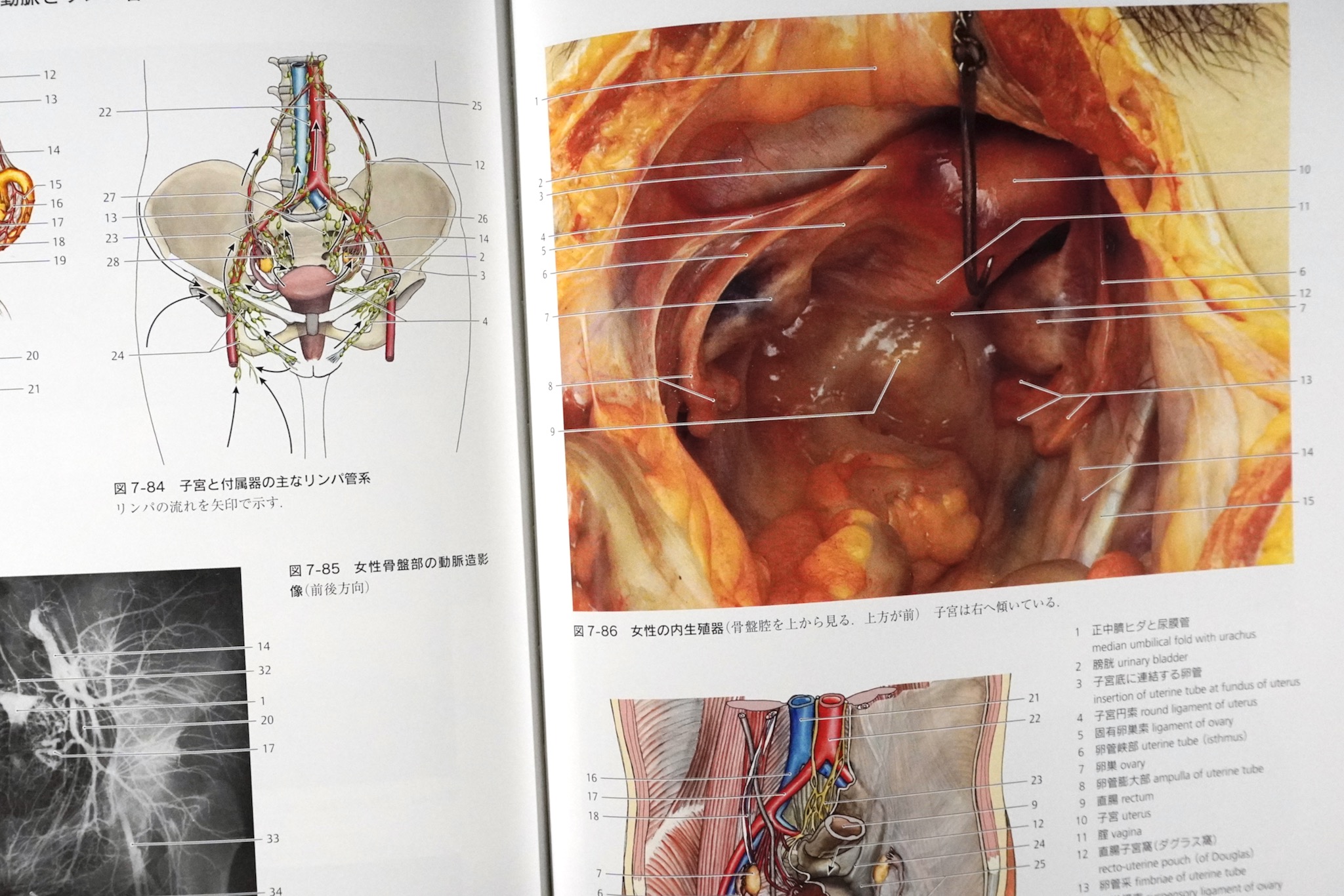

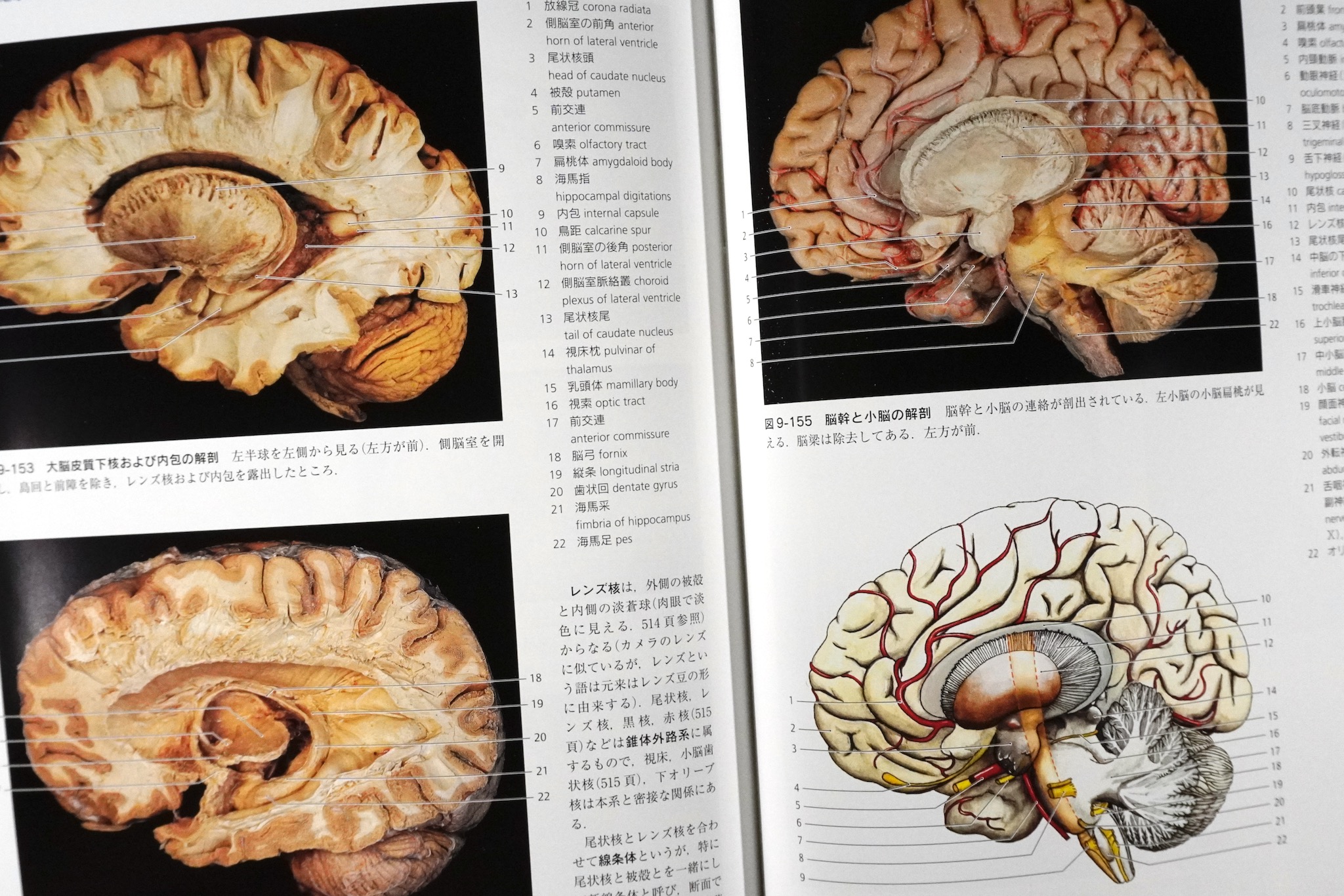

『解剖学カラーアトラス』の特徴は、入念に選別された解剖体を精緻に剖出して作成された標本、それを卓越した技術で撮影した1,200枚以上のカラー写真、解剖順に論理的にレイアウトされた誌面だ。解剖学的な構造には数字でラベルが振られ、キャプションでその名称が示される。写真の解釈を助けるために、適宜イラストによる模式図が付されている。

『グラント解剖学実習』にはしばしば、剖出の困難なポイントを「アトラスを参照して復習する」「アトラスで確認する」と指示されている。そういうときに、『ネッター解剖学アトラス』(第6版)とともに参照されているのが、『解剖学カラーアトラス』(第8版)だ。解剖順に沿って多数の写真があるので、本書を確認しながら間違いなく解剖を進められる。

例えば、頭頸部の解剖を本書そっくりにやろうとしたら大変な作業と時間を要するのは、実際に解剖実習を少し経験すればわかるだろう。まるで結合組織がもともと無かったかのような剖出だ。

細かな神経・脈管まで精緻に剖出された頭頸部

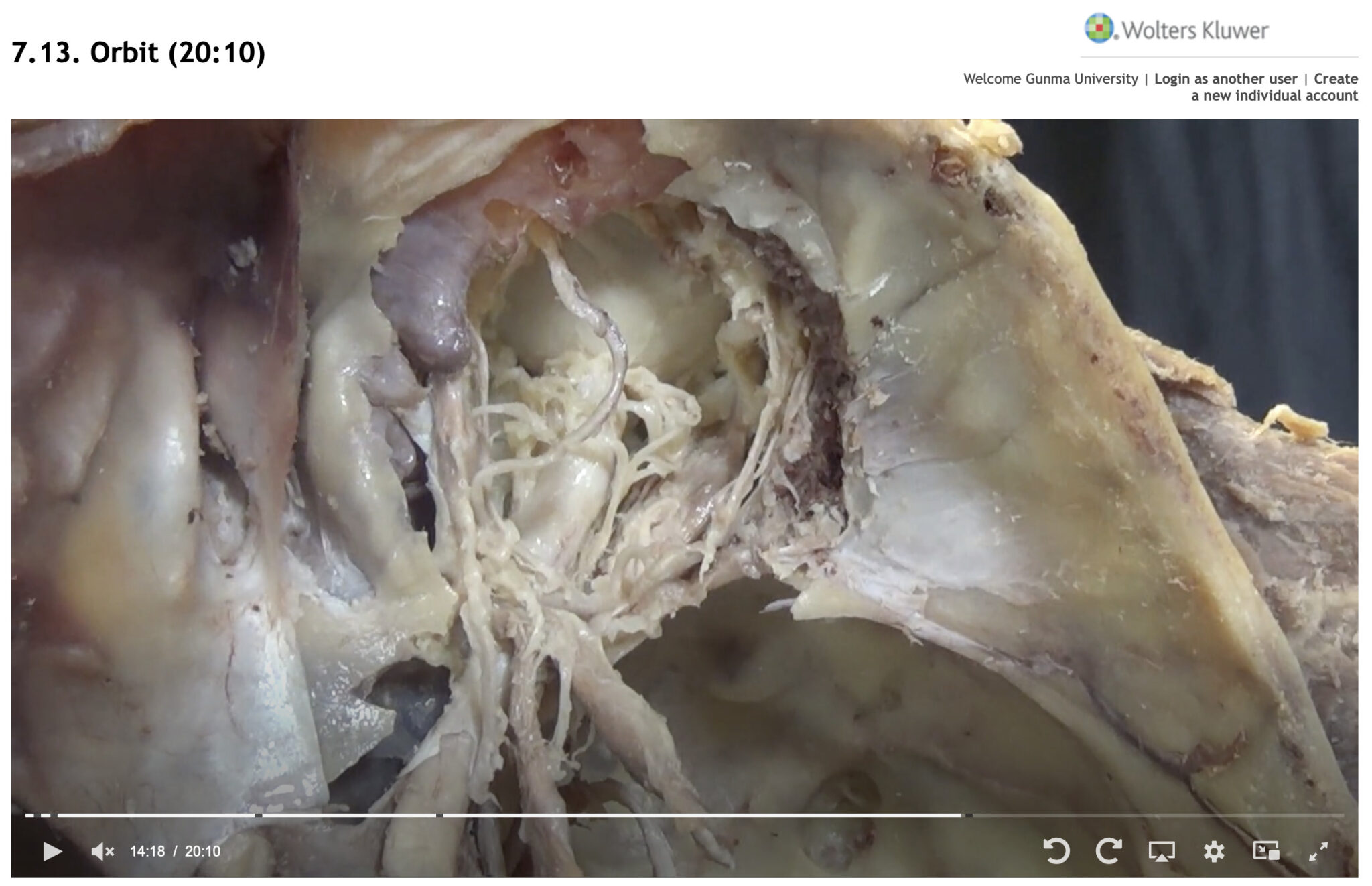

本書の標本と、Grant’s Dissection Videos(GDV)での解剖の様子とを比較してみよう。GDVの術者の手技が優れているのは確かだし、実際の授業でできる範囲で剖出が進められている。それでも、『解剖学カラーアトラス』と比較すれば、剖出の緻密さでは及ばない。

眼窩に出入りする神経

比較のため、Grant’s Dissection Videosから眼窩の映像キャプチャーを示す

写真の解剖アトラスのなかで、写真の質に関して本書は無双である。類書では、ここまでの精緻さに至っていない写真が少なからずある。たとえば『人体解剖カラーアトラス』では、古い写真は『Photographic Atlas of Anatomy』に匹敵するくらいいいのだが、最近の写真にはクオリティの低いのが多い。

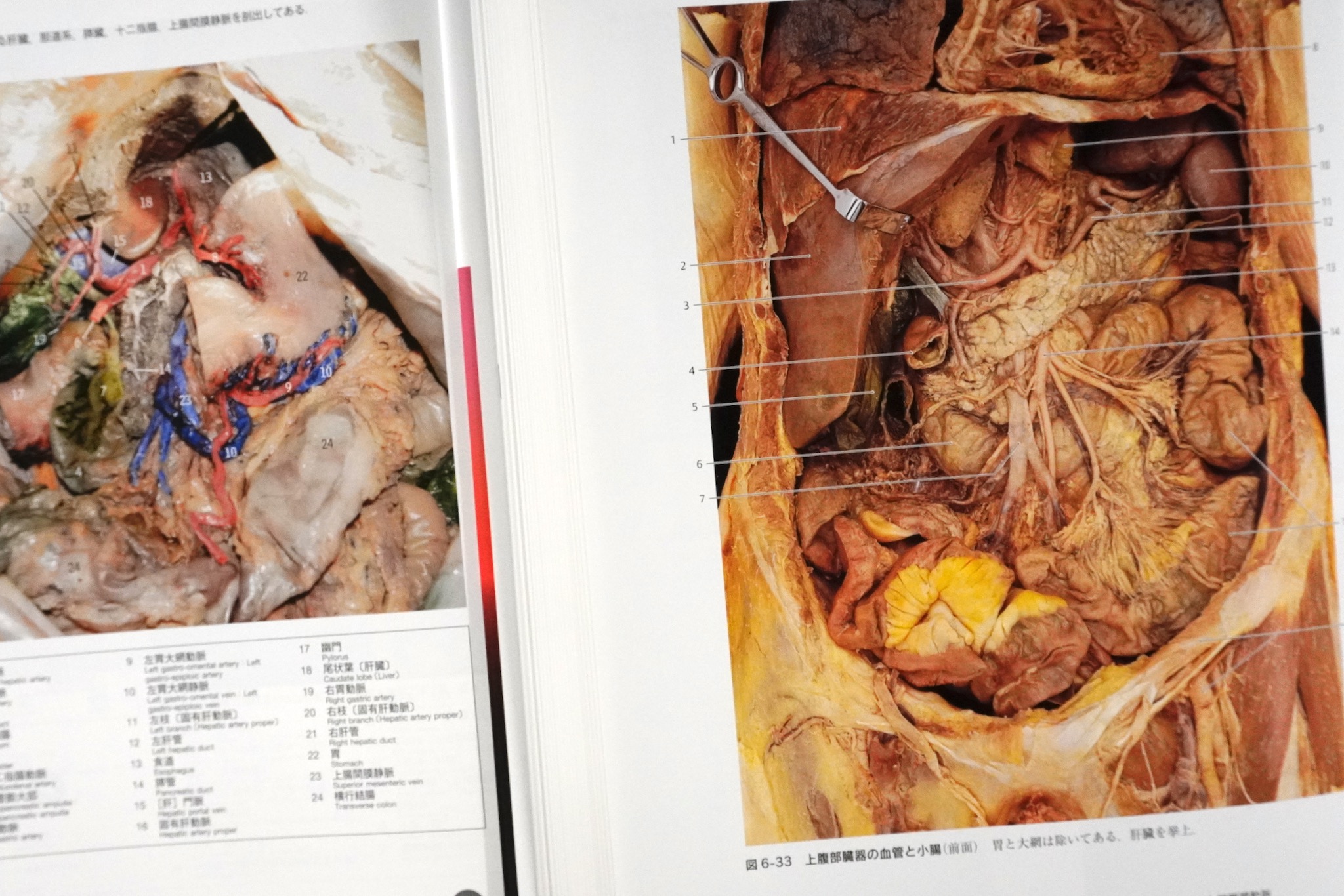

肝胆膵領域:左が『人体解剖カラーアトラス』、右が本書。左の写真は、アトラスに使うには剖出が不徹底だし、照明がストロボ1灯なのか白飛びしているし、絞り込みが足らないために被写界深度が浅くて大部分ボケている。

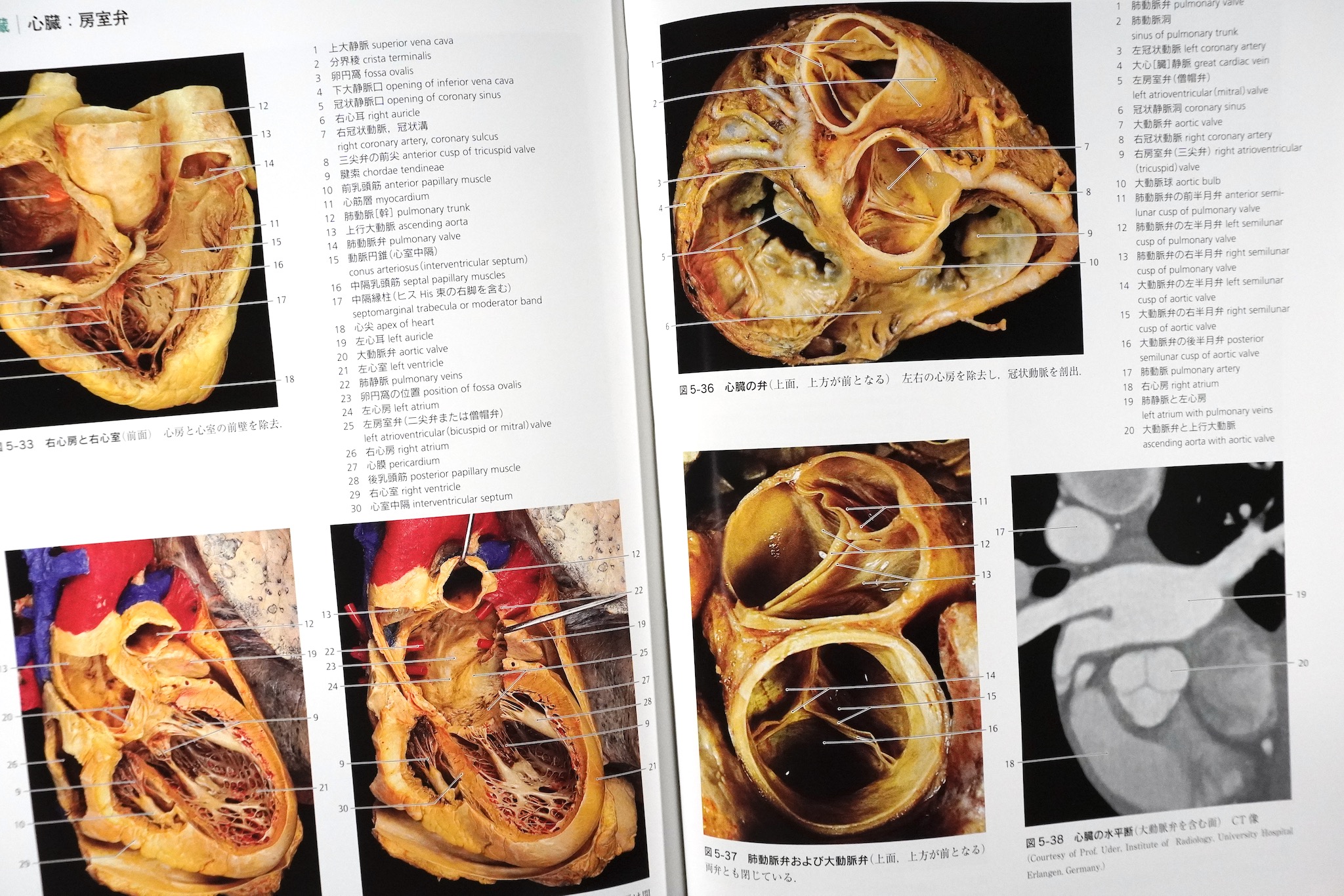

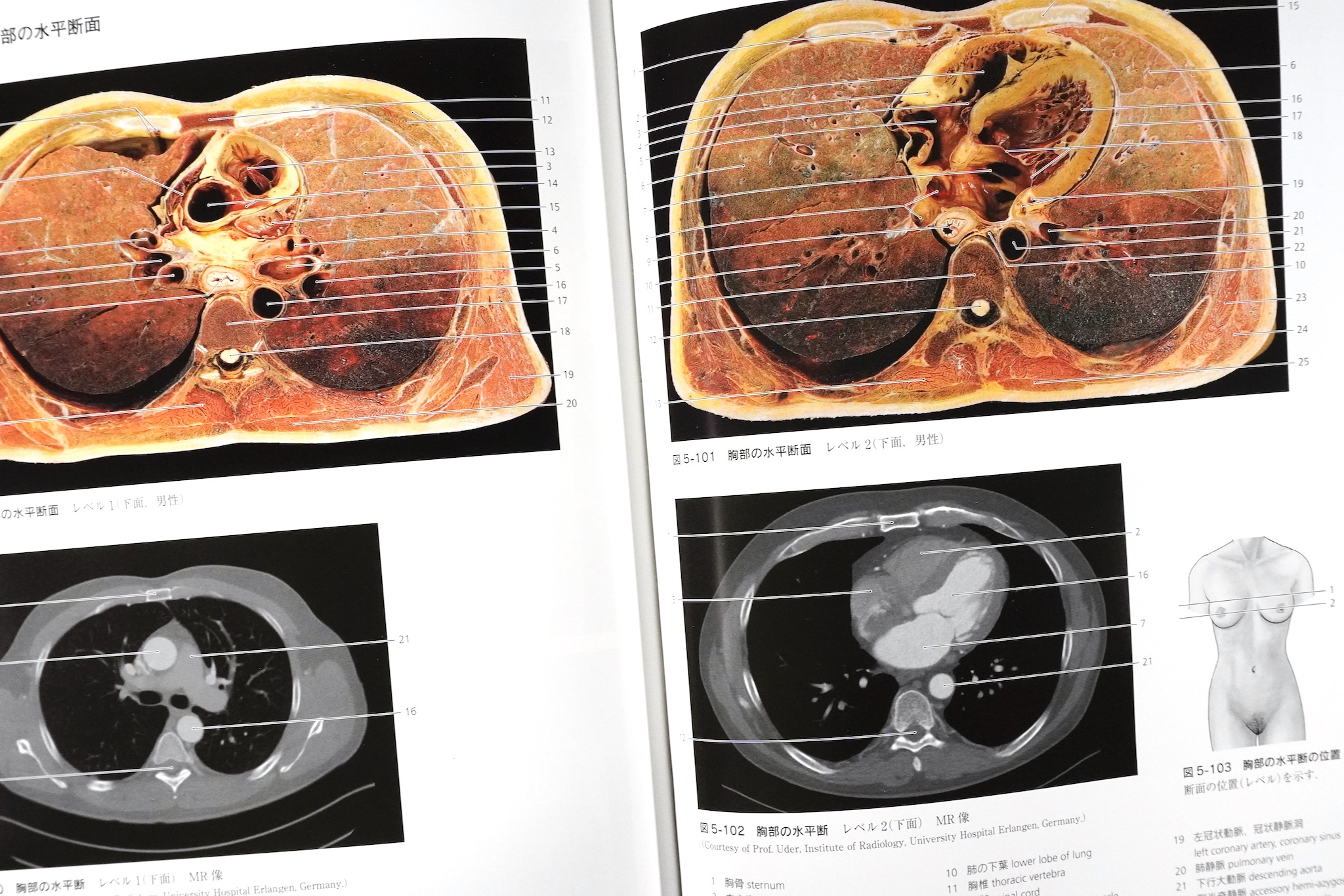

最近の改訂では、画像解剖学や体表解剖学にも重点が置かれている。画像の数は少ないが、解剖標本といっしょに並んでいるのが利点だ。

心臓の色々な断面とCT

胸部の横断標本と胸部CT

肺区域、肝区域、臓器の位置関係など、臨床上役に立つ項目もおさえられている。また、最近追加された写真では、より生の状態に近い固定法が用いられている。サージカルトレーニングでも参考になるだろう。

肺区域

肝区域(左ページ)、脾臓と胸郭との位置関係(右ページ)

骨盤腔:生に近い固定法が用いられている(右ページ)

本書には神経解剖学も含まれる。脳実習でも使える。脳を解剖するとき、脳実習では一通り(左右を別にすれば二通り)の剖出法しかできないが、本書では同じ部位をいろいろな「切り方」「裂き方」でみられる。

脳の解剖

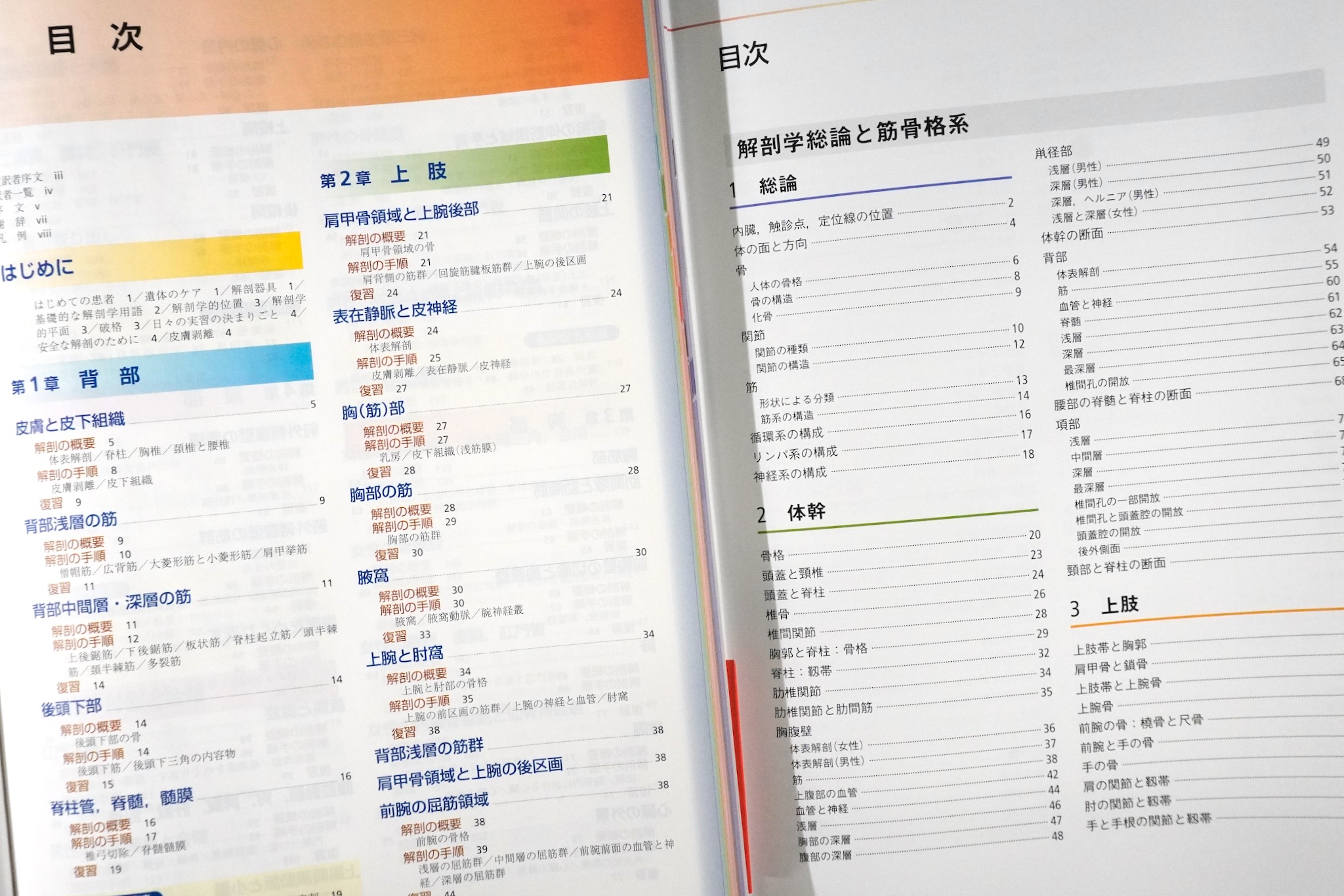

今回の改訂での大きな変更点は、章の順序が一般的な解剖実習の順序に倣って並べかえられたことだ。従来は人体の上から下の順に章が並んでいたが、第9版では、体幹→上肢→下肢→胸部→腹部…の順になっている。『グラント解剖学実習』とほぼ同じなので(下肢の順だけ違う)、実習中に参照しやすくなった。

一部の写真やイラストも差し替えられている。

もくじの冒頭:左が『グラント解剖学実習』、右が本書

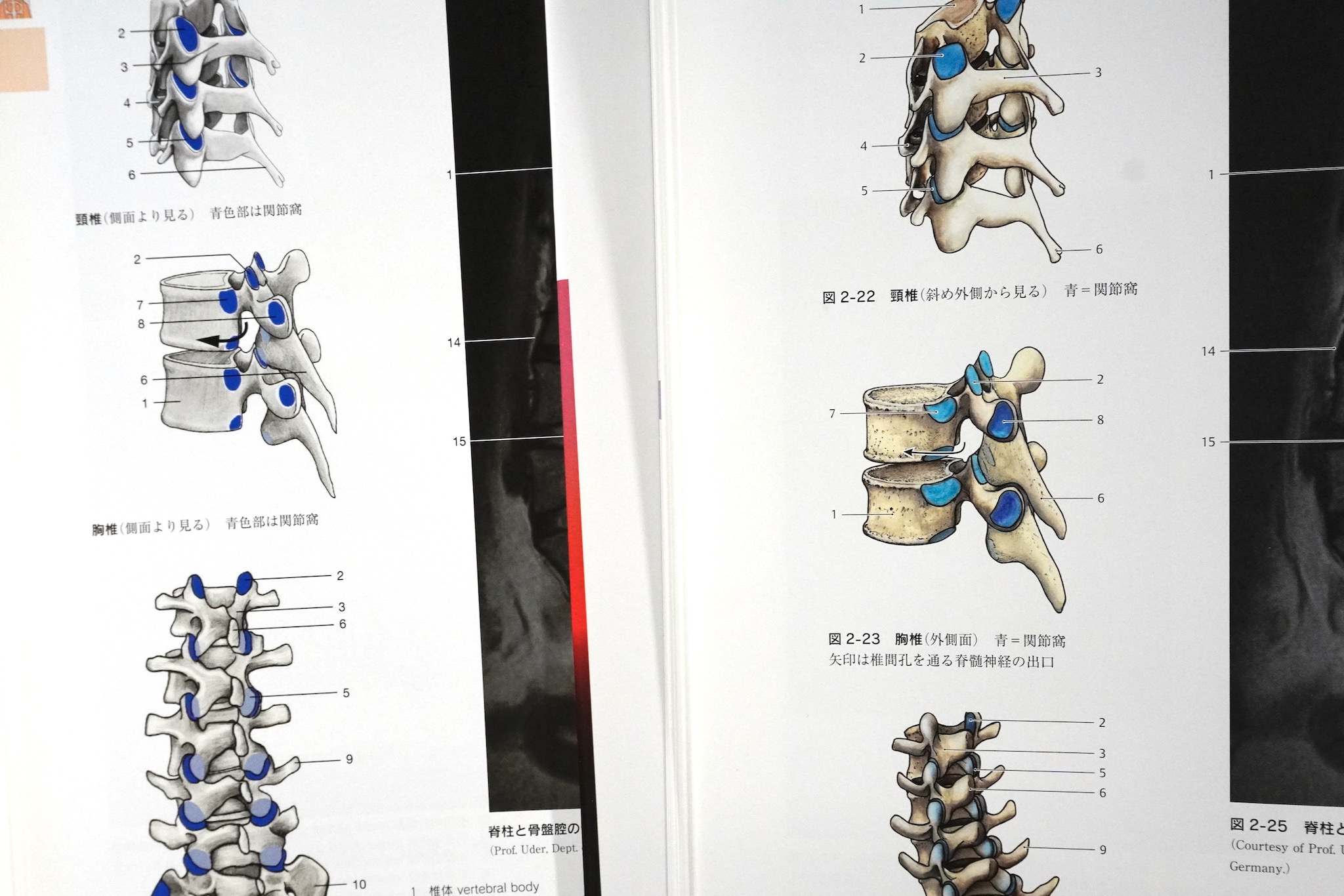

イラストが差し替えられた:左が第8版、右が第9版

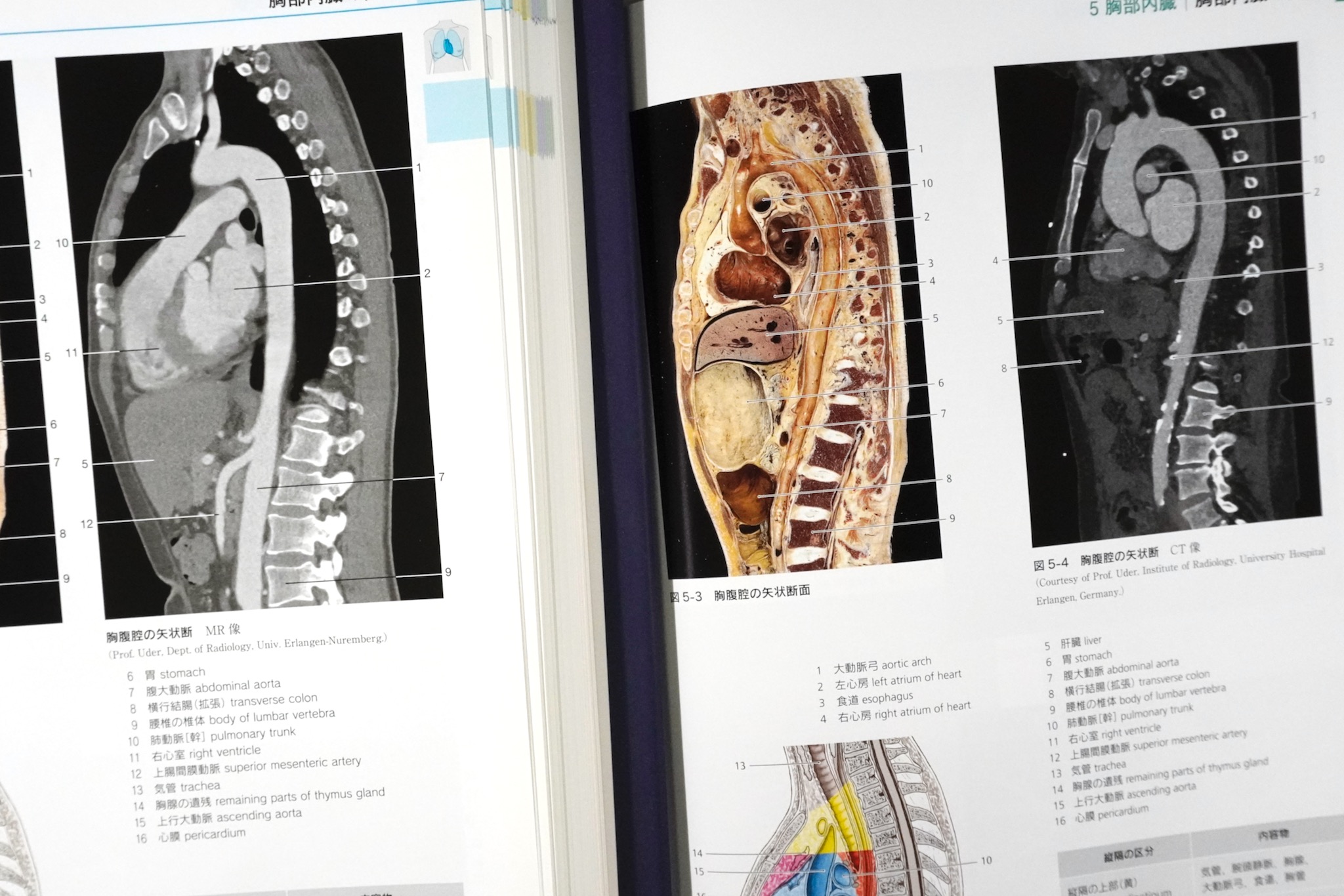

CT画像が差し替えられた:左が第8版、右が第9版。CTのスライス位置を解剖標本の切断面に合わせた。第8版のキャプションの誤りも正された(MRではなくCT)

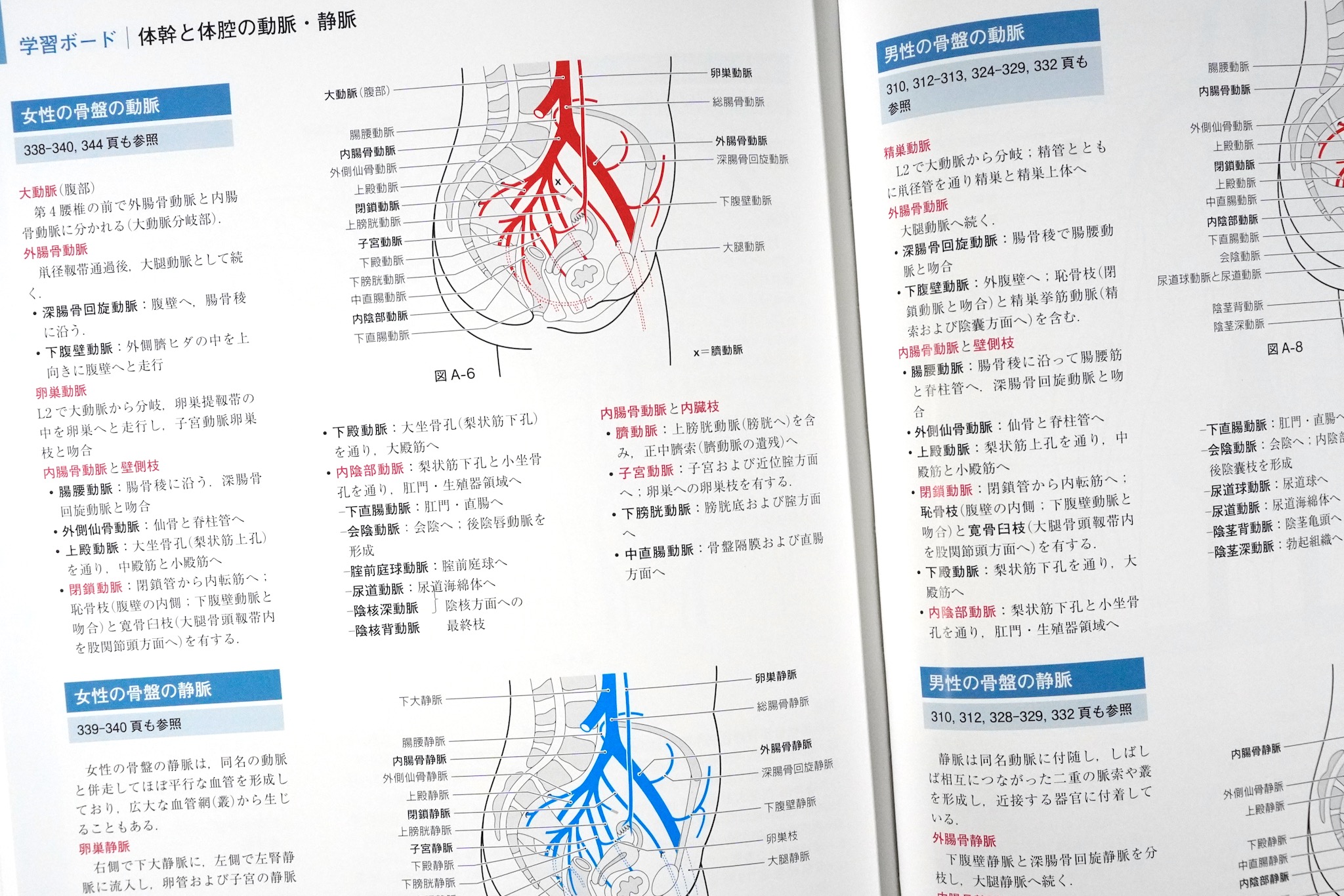

この改定で加わった「学習ボード」では、血管、リンパ管、末梢神経、筋が、模式図と箇条書きでまとまっている。勉強したことをレビューするのに使えるだろう。実は、出題にも便利だ。

学習ガイド