ガイトン生理学 原著第13版

生理学の名著『ガイトン生理学』の原著第13版の日本語版。原著は2021年に第14版になっている。これに対応する日本語版の改訂も進んでいると想像するが、参照したい部分があって、現行の日本語版を購入した。

『ガイトン生理学』が名著であることはこの原著第13版よりまえから知られていた。しかし日本語版のひとつ前の原著第11版は、原著に比べて高価だったために、なかなか手の出るものではなかった。原著第13版への改訂を機に、価格が下がり、電子版も付属するようになって、お得感が増した。

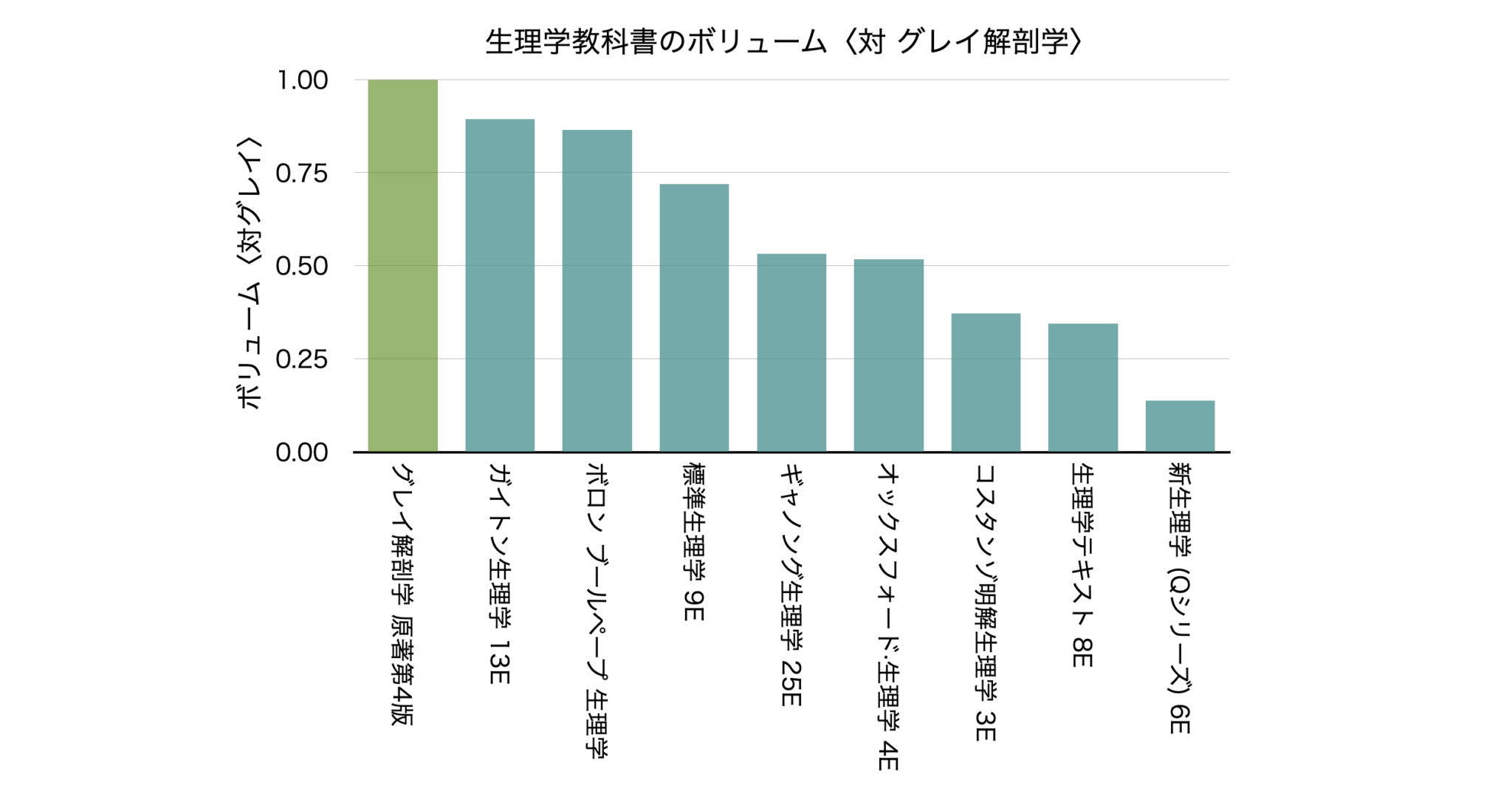

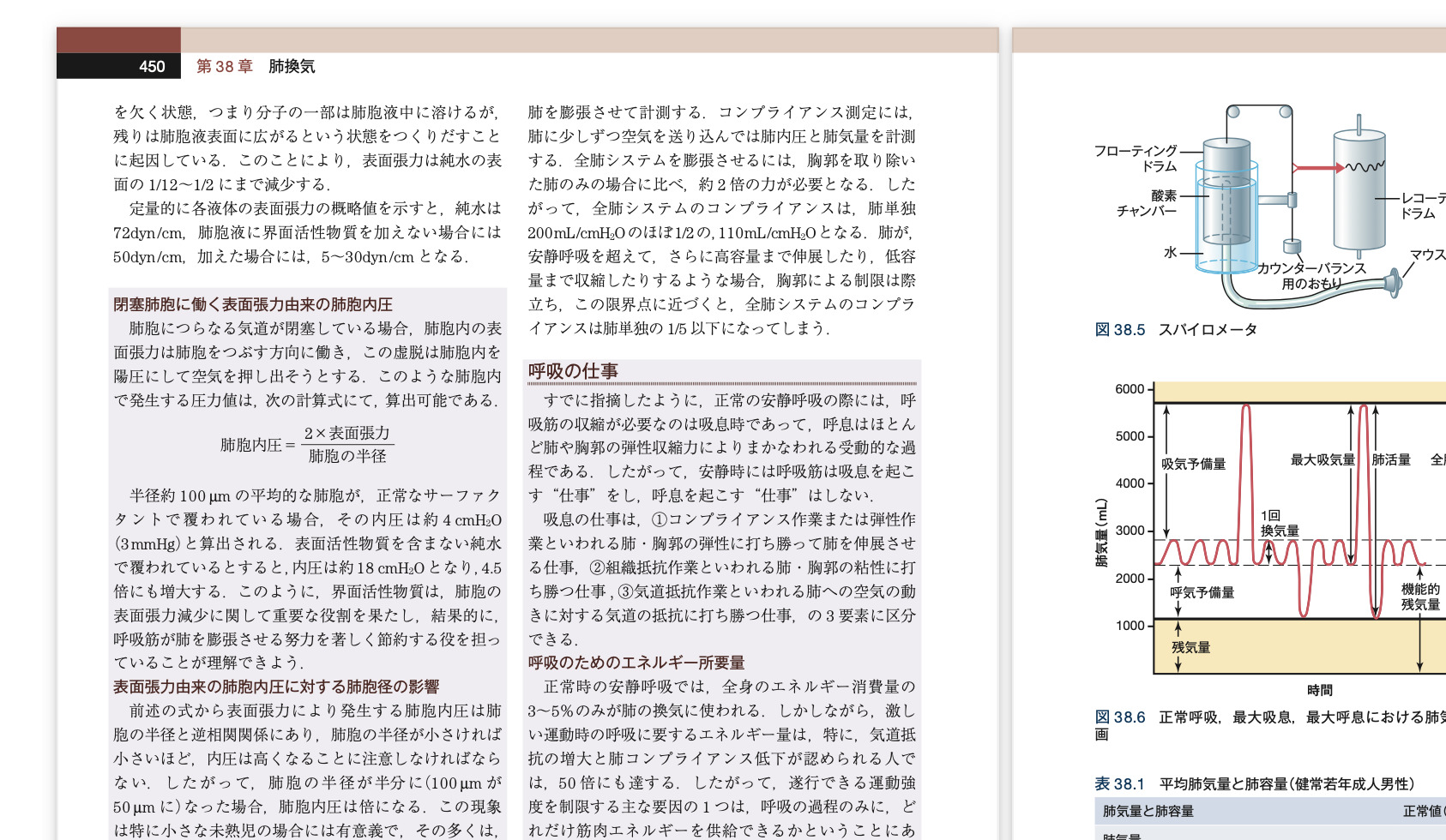

冊子体のボリュームは、『グレイ解剖学』原著第4版とほぼ同じ。ページの余白やノドのキワまで文字があり、解剖学と違って図が小さいので、文章量が多い。用紙が薄く向こうが透けぎみ。電子版がありがたい。

ほぼ同じスケールの生理学書に『ボロン ブールペープ』があるが、日本語版の改訂が遅れているし、電子版がないので、オススメはしかねる。日本の教科書では『標準生理学』になるだろうけど、電子版はセット売りだけ。

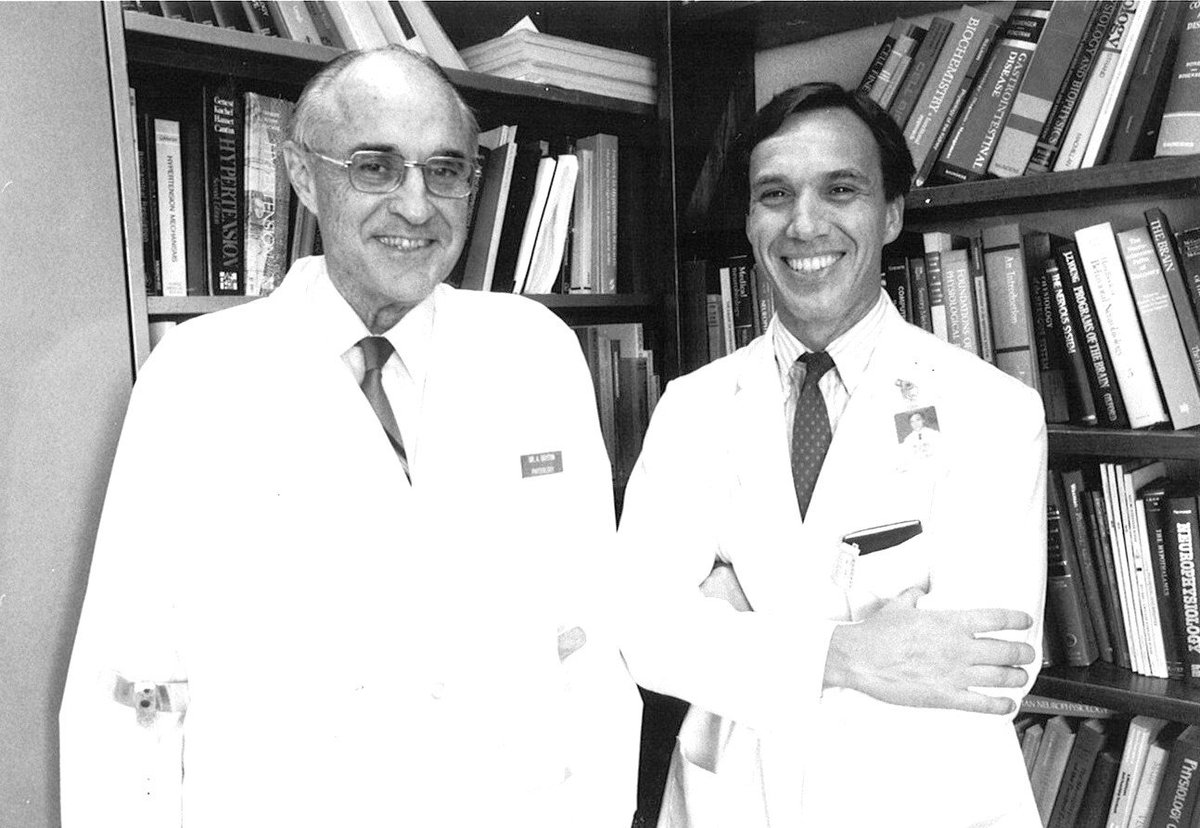

『ガイトン生理学』の初版から第8版までの約40年間は、Guyton博士の単著だった。第9版からHall博士が加わり、Guyton博士の2003年の急逝後は、Hall博士が引き継いだ。第14版からはHall父子の共著になった。

説明がわかりやすい。Guyton博士からつづくレジェンドだ。Hall(父)博士による序文にあるとおり。

ガイトン博士には,生理学を楽しく学ぶために必要な,複雑なアイデアを明解でかつ興味深い方法で伝えるための天賦の才がありました. 彼がこの本を執筆したのは,学生が生理学を学ぶのを助けるためであって,専門分野の同僚たちを感心させるためではありませんでした.

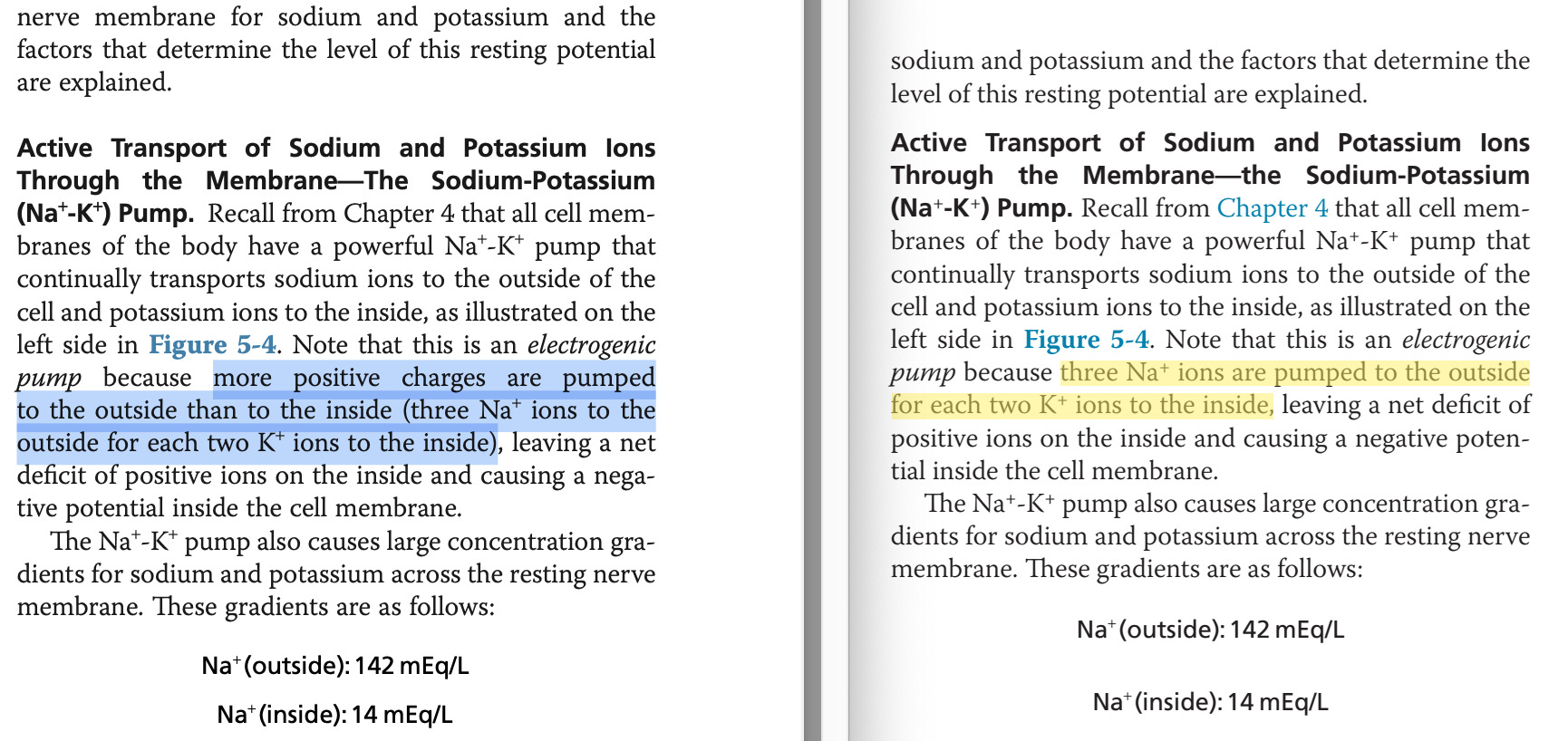

ストーリーがある。といっても科学史を持ち出しているということではない。読者の思考の流れを促すということだ。シンプルな話しからはじまり、それが組み合わさって、現象に近づいていく。この間読者が「あれ?」と思うタイミングで、答えが用意される。説明の要所要所に対応する図があって、視覚的にも理解できる。

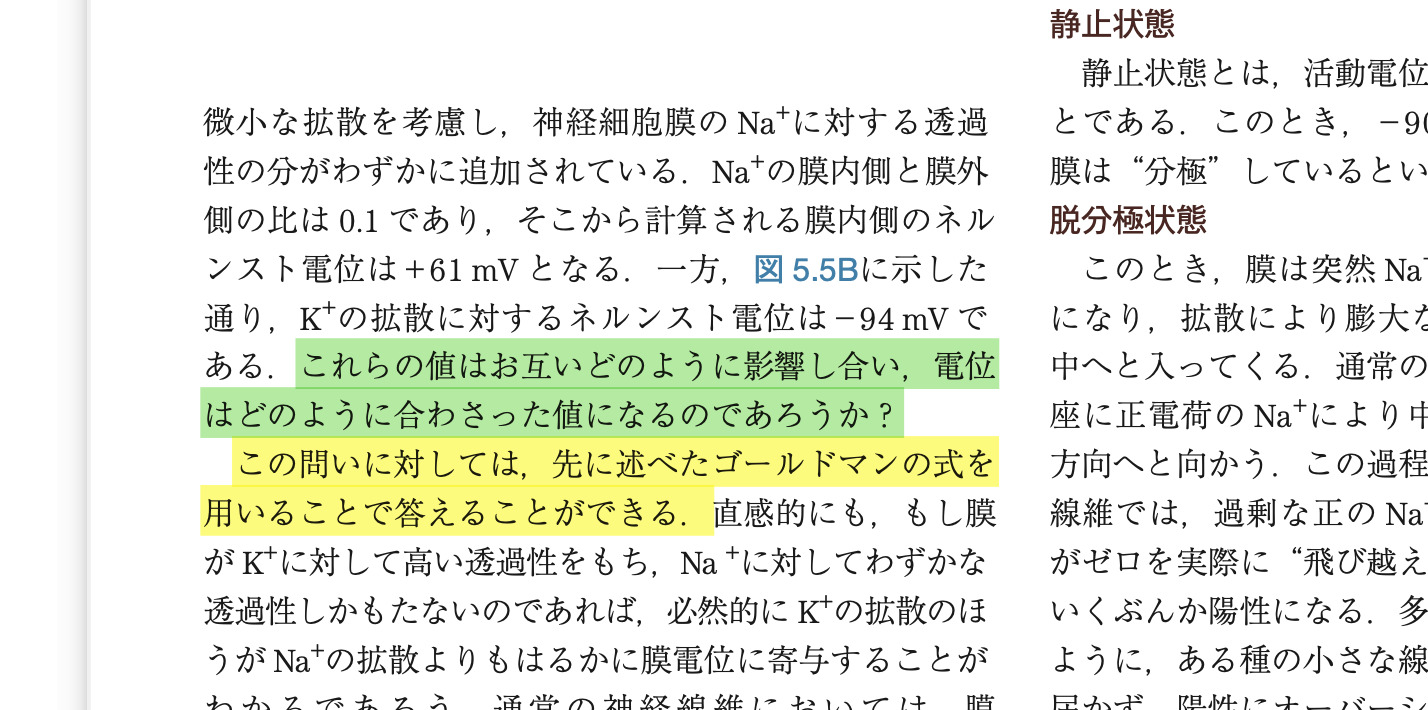

静止膜電位のところをみてみよう。概略こんな感じ:

- 単独のイオンによる電位を説明し、ネルンストの式で値の導き方を教える

- この61はどっからきた? と読者は一瞬思うがまいっかと悟る(疑問なひとは調べたらよいが、いったん先に進むことをオススメされている空気は感じる)

- 実際の静止膜電位に影響あるのはK+、Na+、Cl-だと説明し、その3つに拡張した計算はゴールドマンの式を使うと教える

- この分数のかけ算と足し算は何? と読者は一瞬思うが、まいっかと悟る

- このうち、K+、Na+だけ考えれとけばよいと教える

- K+、Na+の単独の電位を、それぞれネルンストの式で計算する

- 読者が、K+、Na+の電位は足しちゃうの? 別な式あった気が、と疑問を持つ

- ここでゴールドマンの式だよ、と教える

- Na-Kポンプで-4mEv、と差し込む

- なんで−4? と読者は思うが、まいっかと思う

つまり、全体の見晴らしがよく、ディテールの深淵に落ちる前の見切りがよい(落ちたら戻れない)。ものすごく最新のホットな話題をぶっ込んだりもしない。

詳細を単純化してはあるけれども、現象を他のものに例えることは、みかけない。メタファーは、わかったようなわからないような風になって誤解のリスクがあると、ギルバート博士も言っている。

BIRTH いのちの始まりを考える講義〜発生生物学者ギルバート博士が生殖補助医療と人間を語る (PEAK books)

日本語版は、とても多くの訳者が分担して制作されている。それにもかかわらず、訳文はこなれていて、部位ごとの差違がない。原文はこうだったんじゃないか? と逆算せずに済むので疲れない。仮に訳文がわかりにくければ、英文原著の電子版が付属しているので、確認できる。

訳者が、単純化しすぎてリアリティーないかもと思ったところに注釈を入れている。他の教科書が『ガイトン』より詳しく説明してあったとしても、『ガイトン』では詳細を丸めてあるとわかれば、迷わないで済むだろう。

医学部の生理学の授業で勉強するのに使うとしたら、どうだろうか。説明がわかりやすいとはいえ、ボリュームが大きいのは確かだ。苦手な部分の章をひとつ読んでみるとよい。授業で必要なだけの理解に現実的な時間で済めばOKだ。

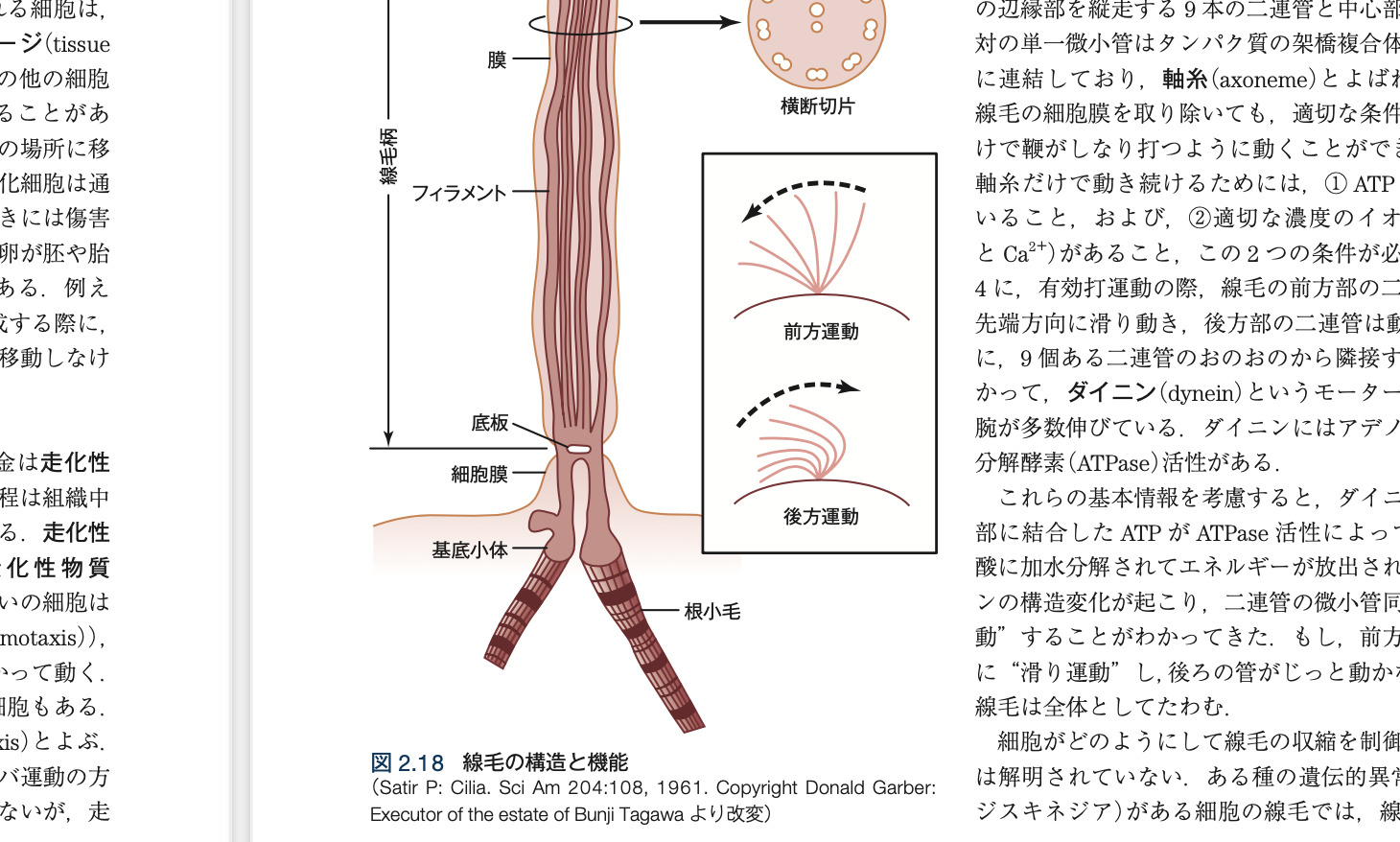

なんか変な図をみつけてしまった。線毛の模式図。パリッとしているはずの微小管が海草のようにへろへろだ。キャプションによると1961年の本かららしい。もしかすると何か恩義があるのかもしれないが、もう少し新しい図がよかった。この図は原著第14版でも使われているが、もし組織学の試験でこんな図を描いたら低評価は請け合いだ。

電子顕微鏡による細胞内小器官の発見につながったPaladeのオスミウム酸固定法が1952年。しかし、オスミウム酸単独の固定では、膜構造はよいが細胞骨格の固定はイマイチだったはず。へろへろな図もムリはない。細胞骨格がちゃんとみえるようになるには、1963年のグルタールアルデヒド=オスミウム酸二重固定法の開発を待たないといけない。また、今も使われる包埋樹脂Epon812が1961年に開発されるのも待たないといけない。

パリッと真っ直ぐな微小管の入った線毛(『Cell Biology 3E』より)

原著第14版では、文章の推敲や図の追加などが進められたようだ。日本語版も期待したい。

『ボロン』と比較してみよう。説明文はどちらも概略から詳細へ、トップダウンで記述されていてわかりやすい。部位ごとに比較すると、一長一短に思われる。調べごとで参照する目的なら、いろいろなリソースに当たらないといけないということになろう。とはいえ学部の授業で『Handbook of Physioloty』にまで行き着かなくてもいいと思うが。

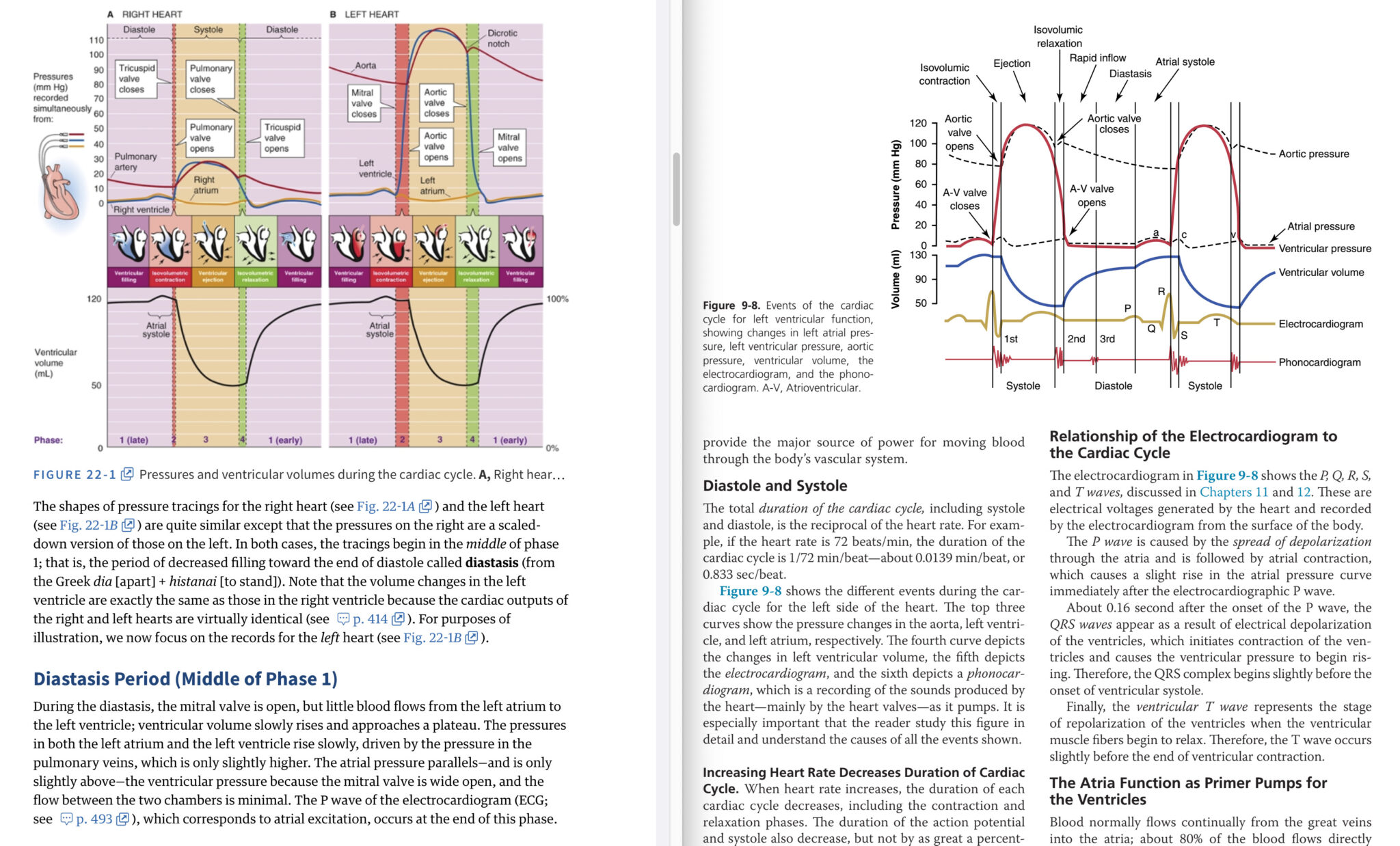

心周期の説明は、ボロンの方が、少し詳しい。心臓の圧・容量曲線なら、左右に分けてあり、心臓の模式図も組み合わされている。右心のグラフはめずらしい。心音と心電図は、このあとページの図で組み合わされている。他の図も、複数の情報を合わせて概観できるように工夫されている。

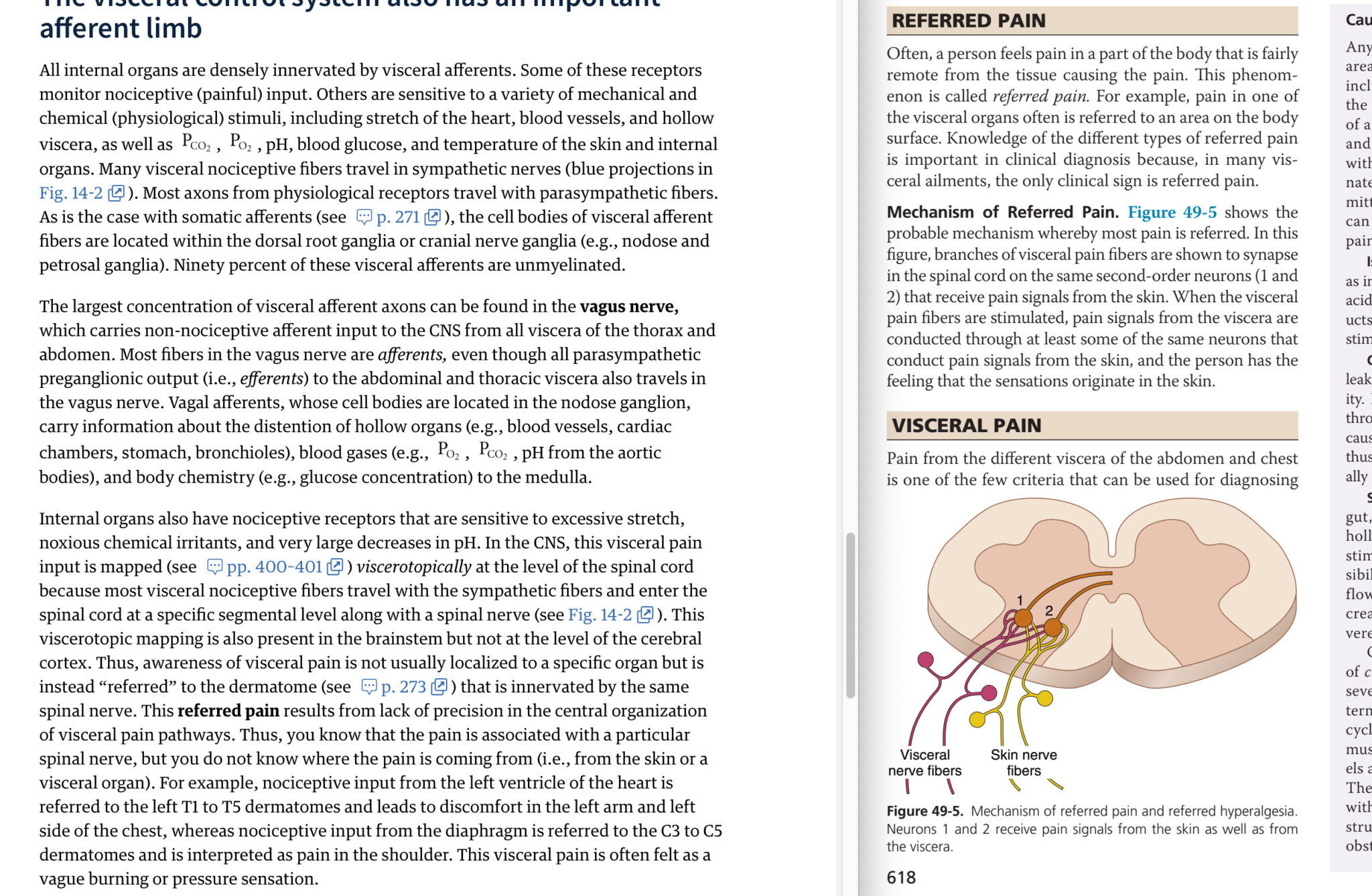

関連痛の説明では、ボロンは「内臓痛の中枢の伝導路に正確性が欠けているので」とそれ自体正確性を欠く説明になっているのに対し、ガイトンでは収束説が採用されている。