渋松対談 / 思春期、内科外来に迷い込む

センセ、なんで解剖のブログで『渋松対談』なのよ?

(いや、ちょっとそこ静かに、伏線なんだよ)

なにソレ、伏線って? 試験にでも出すの? エイプリルフールにはまだ早いわよ?

(いや、だから…)

「渋松対談」は「rockin’ on」誌の連載。同誌の1972年創刊当時から数回の中断を経て続いている。創刊当時は隔月刊だったために、新譜紹介をタイムリーに駆け込みで誌面に入れる目的で、創刊メンバーの渋谷陽一氏(編集長)と松村雄策氏(ライター)との対談でスタートしたという(身分はいずれも当時)。

当初は実際に新譜を巡って意見が交わされていたが、じきに両氏の掛け合いの妙が読者に面白がられ、とりとめのないよもやま話になった。「rockin’ on」が月刊になり、本文記事が充実してきたために、「渋松対談」当初の目的が薄れたためでもあった。「rockin’ on」の読者には、「渋松対談」と、同時期に連載されていたマンガ「陽一さんのもしもし編集室」を最初に読む、というひとも少なくなかったという。

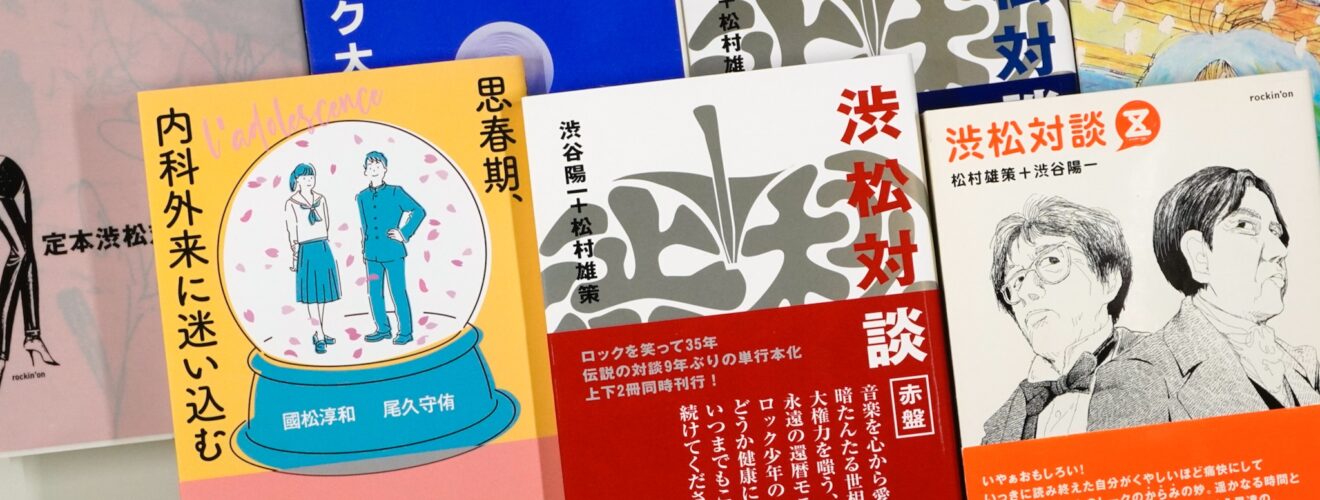

「渋松対談」はこれまでに何度か単行本化されている。

『渋松対談 赤盤・青版』は現行。他は版元絶版。『渋松対談 赤盤・青版』『渋松対談Z』『40過ぎてからのロック』には、西原理恵子、山本直樹などの4コママンガも掲載されている。

『ロック大教典』は渋谷氏のライナーノーツの転載に書き下ろしの対談が付け加えられたもの。。

『定本渋松対談・復刻版』は初期の「渋松対談」で、ロッキング・オンの通販のみで販売されたものの復刻。「rockin’ on」誌創刊当初からのアートディレクターだった大類信氏が装丁をし、同人誌・アングラ誌の様相を残している。

『渋松対談 赤盤・青版』のまえがきで、初期を除いた大半の対談が、実際には対談ではなく、渋谷氏または松村氏の一方が対談形式を借りて創作していたことが明かされた。スケジュール調整の難しさなどのテクニカルな理由もあるが、第一の理由は、そのほうが面白い作品になるからだったという。

どちらの執筆であっても、渋谷氏がボケ役、松村氏がツッコミ役という、「渋松対談」における両氏のキャラクターが定められている。『渋松対談 赤盤・青版』には、真の執筆者がイニシャルで示されているが、それがなければ読者にはその判別は難しい。実際、ロッキング・オン社の新入社員が入社して驚愕するのが、この事実だったという。

キャラを定めて交代でひとりで創作する、というのが長続きのひみつだったようだ。

注が多い。本誌掲載から年月を経て鮮度の落ちたネタの補足だったり、伝統芸であることの強調(ツェッペリンとか、ビートルズ武道館公演とか)だったりする。『復刻版』は章末、『Z』ではページの下段、『赤盤・青版』では二段組みの間に注があって、注の扱いも変遷している。

対面の対談(変な言い方だが)に面白いのは少ない。有名人や権威者の2名ないし数名が一定のテーマについて意見を述べ合うわけだけれども、多くの場合、構造不明瞭な話しが無節制につづくか、相手を立てる振りをしてマウントの取り合いをしているかで、読むのが辛い。役立ちそうな情報を多少とも抽出できれば御の字というものだ。医学関係だと特にアレで…

医学書のタイトルに「トリセツ」を発案した医学書編集者NAKADACHI氏も、本のレビューで対談本についてそんなことを言っている:

「人」と「テーマ」さえ組めば企画書自体は簡単に出来てしまいます。また、著者も編集者も「何か楽しそう」とか「作るのラクそう」と思いがちです。(中略)ところが「著者の希望どおりの人をセッティングして」とか「知名度優先で」と浅はかに企画しても、なかなかうまくいかない。対談本って準備が一番重要なんだと思います。

— 医書編集者のためのブックレビュー:『思春期、内科外来に迷い込む

オトモダチどうしの医療対談本。マウントの取り合いはない。

ごく初期の精神科的な兆しを示す若年患者は、得てして身体症状を主訴に内科を受診するので、それを見逃さないようにしよう、とはいえ、内科の検査もちゃんとやろう、という話し(多分)。

著者らは毎週のように症例ふり返りをしていて、そこで結晶してきた話題がもとになっている。実際の対面の対談を文字起こししたのがベースのようだが、意図して話しが噛み合っていない風にしてあるという。

人工無能くらいにちぐはぐなのを期待して読むも、それほどでもない。いや、こういう会話に馴化させられているのかもしれない。

医療面接。患者をコールしたときから観察と推論がスタートしていて、ことばを投げかけては反応をみる。推論の方はバックグラウンド処理が続いていて、さらにそれを概観しプルーフリーディングもしている。患者の方では、(この先生ときどき生返事してるけど、なんか別のこと考えてないか?)と訝っていたり。

もしこれが医師同士で、それぞれに自分の思考を続けながら対話したら、話しが噛み合っていないようなふうになりそう。「たったいま気づいた」という発言が頻発するのは、それぞれに考えながら話していたか、よさげなワードを言ってみたいカタルシスだったかだろう。

臨床の達人同士の学会の質疑応答芸はわかる人にしかわからないという件は、怪人化したガロウと54兆合体した黒い精子との超高速の戦いをふつうの人間がみたらただ光が煌めいているように見える、というようなものだろうか。当評者は、質問タイムはランチョンセミナーに抜けてしまったりするので、よく知らないが。

傍注がたくさんある。対談からすこし経ってから書き足されているので、ふり返りになっている。ノリでいいすぎた部分も軌道修正されている。

確かに、読み始めは知らない人たちの会話に居合わせてしまったような、居心地の悪さがある。「み」とか言って通じ合ってるけど変な人たちだ、という気味の悪さといってもいいかもしれない。なれてくる。本の最後のほうの対談とあとがきが話しのキモなので、それをたのしみに読もう。

心因と器質の件、『漫画家、パーキンソン病になる。』を思い出した。マンガ家の闘病記で、内科、神経内科、精神科と次々に紹介され、精神科入院となり、精神科でパーキンソンの治療を受け、退院後にパーキンソンの「権威」を受診するも良好な医師・患者関係を築くことなく、医療機関を転々とする。作者は中年女性だが、姿だけ若い女性として描かれている。

装丁にもギミックが仕込まれていることは、上のブックレビューに詳しい。中外医学社の作品である。大メーカーのフォントとフリーのフォントをいっしょに使うとか。中の人が教えてくれた:

- タイトル:筑紫B丸ゴシック

- 帯:えり字

- 見出し:TB赤のアリス Min2 Bold

- 本文:リュウミン

本の世界観が『不思議の国のアリス』なのにフォントを合わせたんだな。帯のフォントも中学生っぽい。

なによコレ? 変な本ばかり集めてると思ったら、結局、解剖じゃないじゃない?

医学ではあるだろう?

ワンパンマンが医学なの?

解剖学は世界を統べるんだよ。臨床医学なんて解剖と生理の焼き直しだって、エライ人が言ってたし。

そうやってすぐ権威主義になっちゃうのね?

…

松村雄策氏は2022年3月12日にご逝去されました。ご冥福をお祈りします。

渋谷陽一氏は2025年7月14日にご逝去されました。ご冥福をお祈りします。