ハインズ神経解剖学アトラス 第5版

神経解剖学の詳しいアトラス。形態学に臨床の画像解剖や神経学を組み込んで制作されている。対応する原著は現在最新の第10版。米国Amazonで高評価だ。日本語版は、日本語化でいくつかスキップされているので「第5版」との表記になっている。原著の定価が$80位なので、日本語版の価格は良心的。

脳の外観やスライスの画像が沢山あるので、脳実習の予習、実習中の参考、実地試験対策にも役立つ。2020年度は休校の措置があるかもしれないから、そういうときの自己学習の備えにもなるだろう。

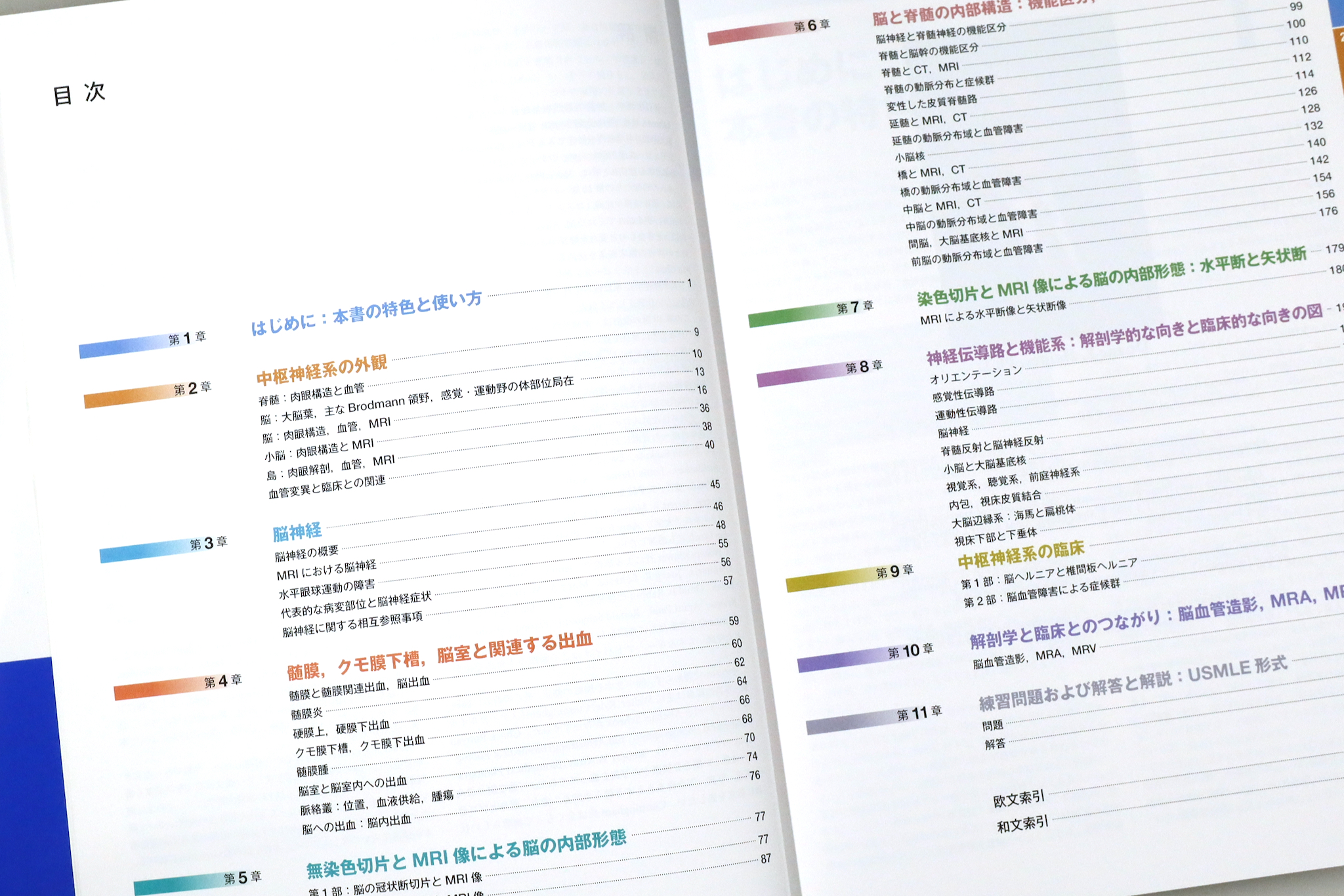

全体は11章からなる。概観や内部構造、血管支配など、章ごとに脳や脊髄への見方を変え、呈示の仕方をそれぞれに工夫してそれらの形態が記載されている。臨床に関する記述が随所にたくさんある。いろいろな立場やニーズの読者に役立つだろう。

実際の脳や脊髄の診療では臨床画像が重要になる。そのため、本の全体にわたってCT、MRI、アンギオなどが多く使われ、実際の脳標本の写真と対応づけられている。今回の改訂でその数が6割増えて、433点になった。臨床画像のリファレンスとしても有用だ。惜しいのは、一部のMRIの画像が、やや古めなこと。現在1.5テスラのスキャナーが一般的と思われるが、3テスラのスキャナー(本学にもある)だったら構造がよりキレイにみえる。7テスラなら(臨床では一般的ではないが)さらに精細な画像になるだろう。

- Alvarez-Linera, J. (2008). 3 T MRI: Advances in brain imaging. European Journal of Radiology, 67(3), 415–426. http://doi.org/10.1016/j.ejrad.2008.02.045

- Nowogrodzki, A. (2018). The world’s strongest MRI machines are pushing human imaging to new limits. Nature, 563(7729), 24–26. http://doi.org/10.1038/d41586-018-07182-7

神経自体だけではなく、それを栄養する血管系も詳しく記載されている。日本の死因の統計では、脳血管疾患が第4位(約8%)になっている。動脈支配と機能局在とを関連付けて考えることが、臨床では求められる。

臨床と関わりのあるポイントは青地で明示されている。ほとんどのページにそれがあるので、目的もなく形態や解剖用語だけを暗記するということがない。また症候を学べば、それが関連する部位の本来の働きをよりよく理解できよう。

まとめるとすなわち、内容が盛りだくさんだ。しかも、紙面を抑えるため疾患名など臨床用語の説明が省かれているので、臨床に疎いまま全部理解しようとすると消化不良になるかも知れない。多くの大学の神経解剖の授業時間では、この本を教科書にしてカバーするには足らないと思われる。ビジュアルな参考書として気楽に使ったらいいのではないだろうか。

もくじ

章ごとに見ていこう。第1章はイントロダクション。各章の目安が説明されている。

はじめに:臨床の話題は青地。医療画像が増えた

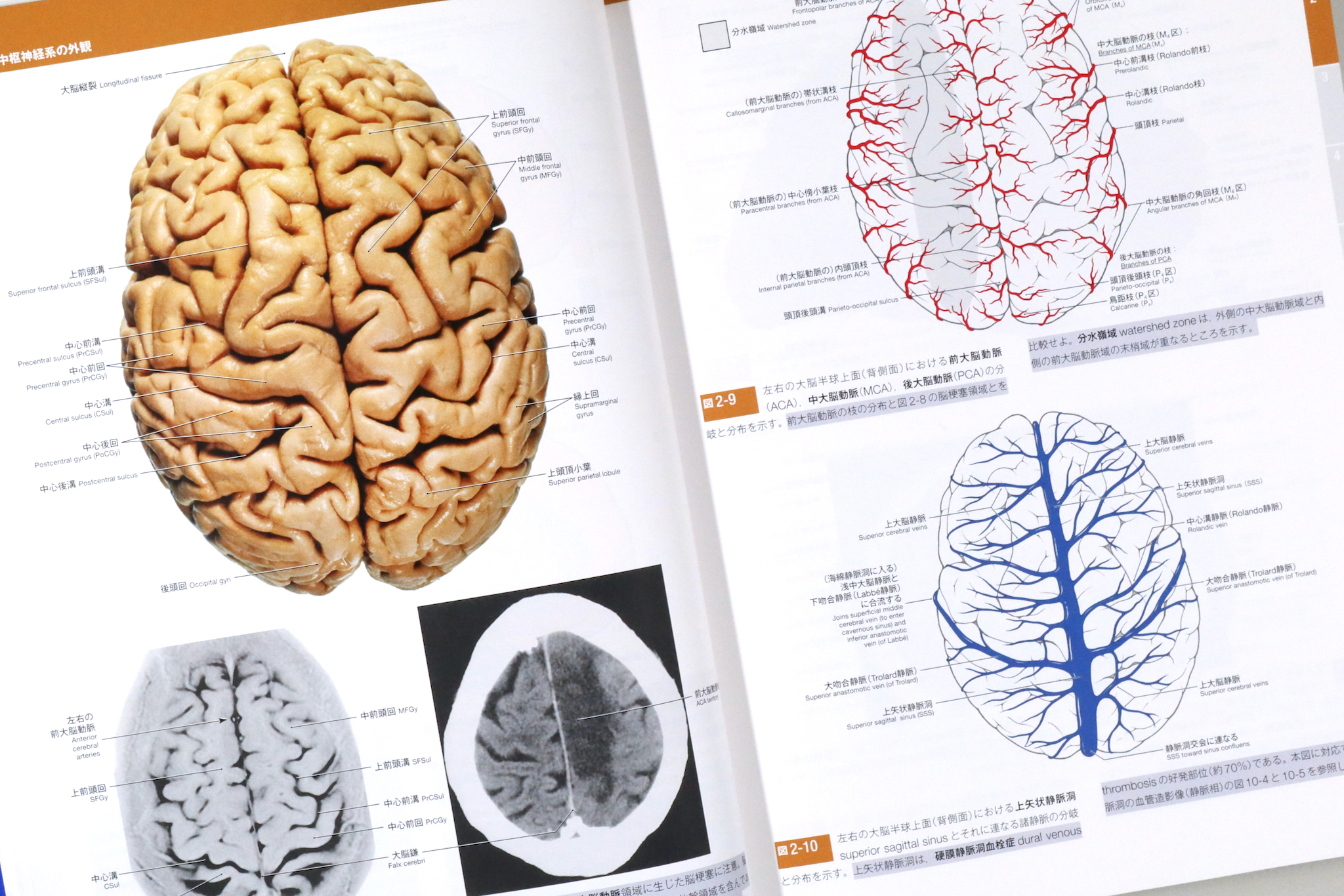

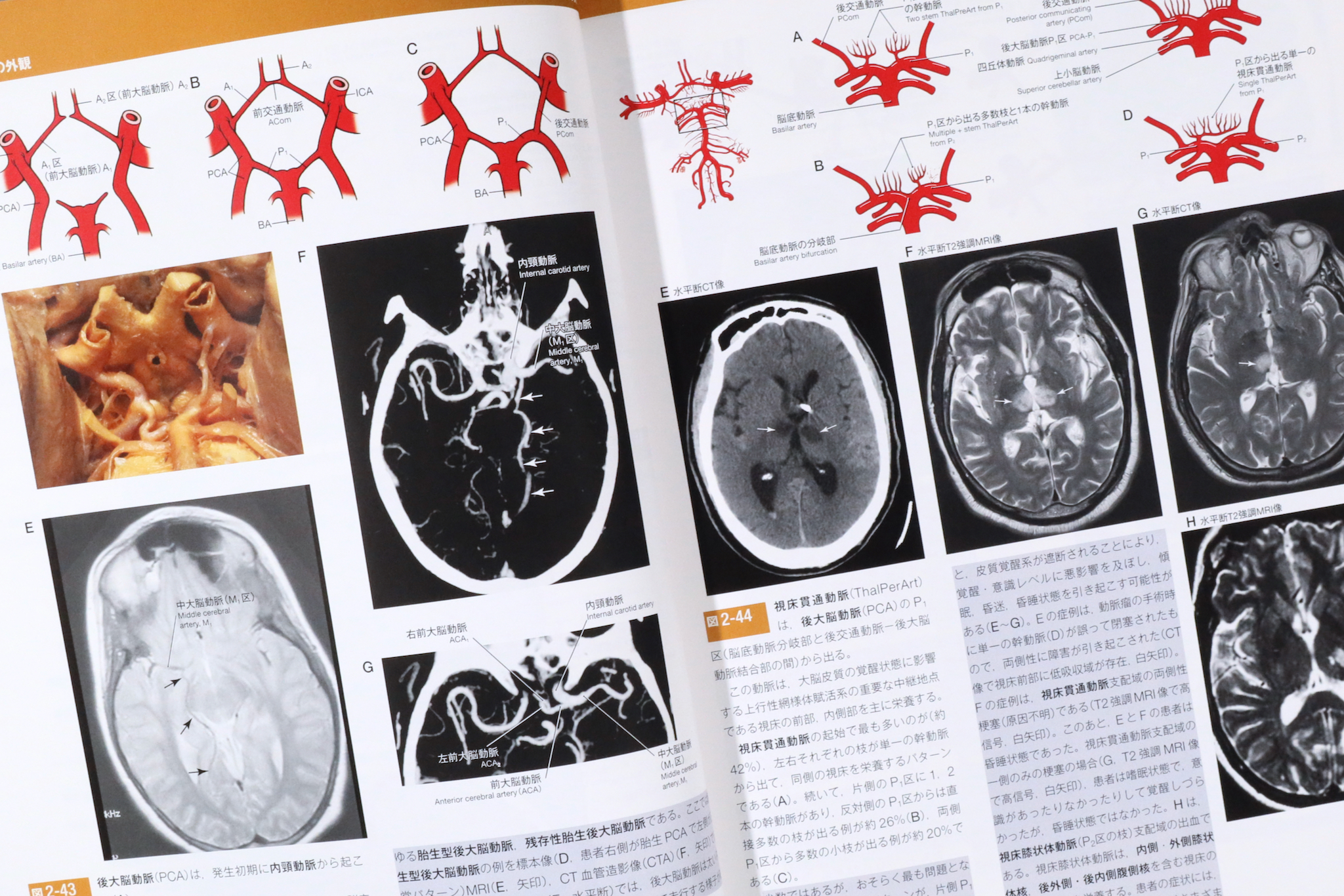

第2章は、脳と脊髄の外観。解剖標本の写真、CTやMRI、動脈や静脈の模式図が対応づけられている。臨床画像には正常画像だけでなく、病変を含む画像もある。見開きごとにワンテーマでまとまっているので、異なる種類やモダリティー(医療画像の手法や装置の別)の図を関連付けて参照するのがたやすい。

頭頂からみた脳:外観、MRI、脳梗塞のCT、動脈支配と分水嶺、静脈を対応づけて参照できる。梗塞が分水嶺で生じていることがよくわかる

ウイリス動脈輪:動脈の多様性と臨床画像上の異常を関連付ける

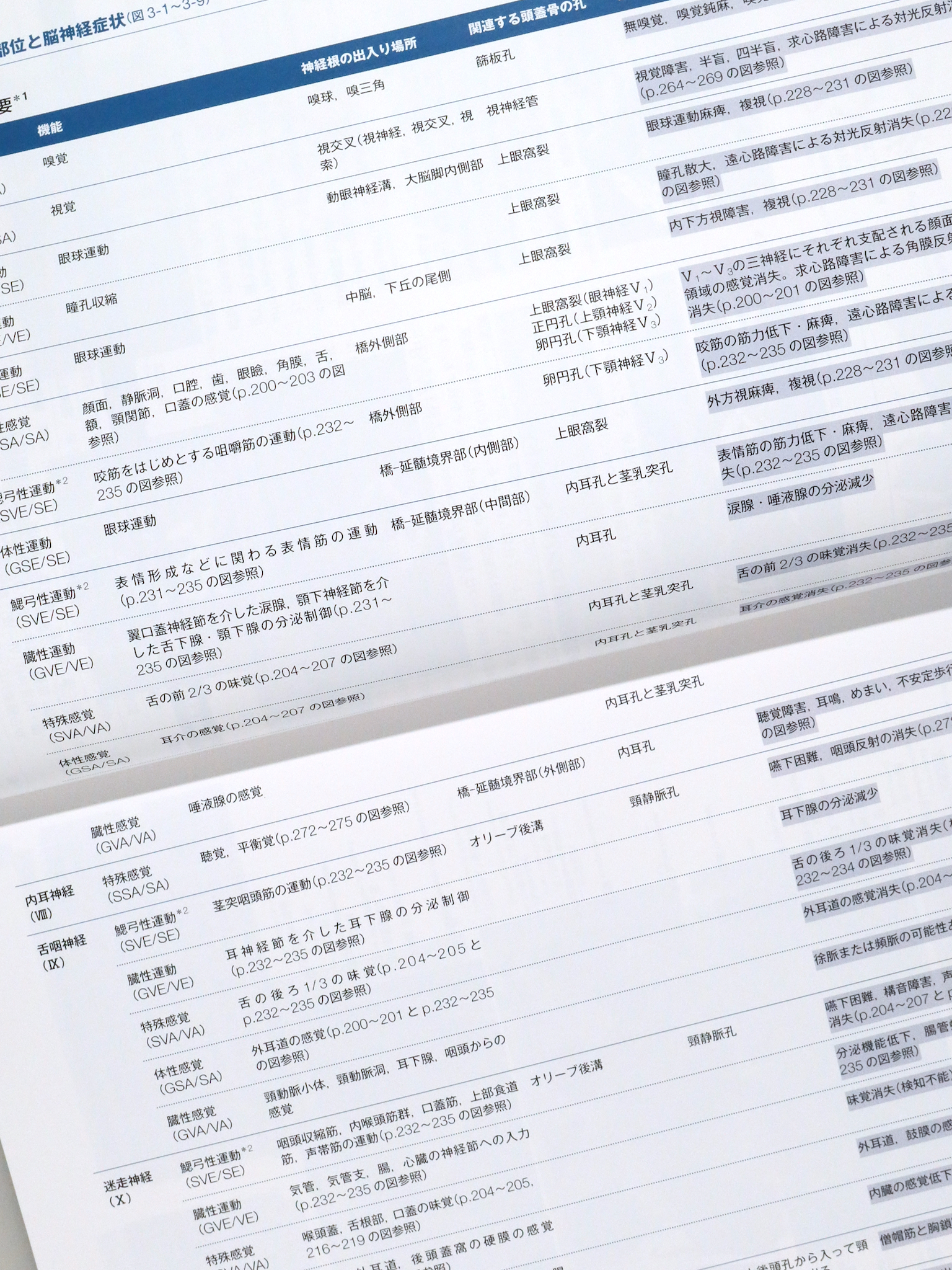

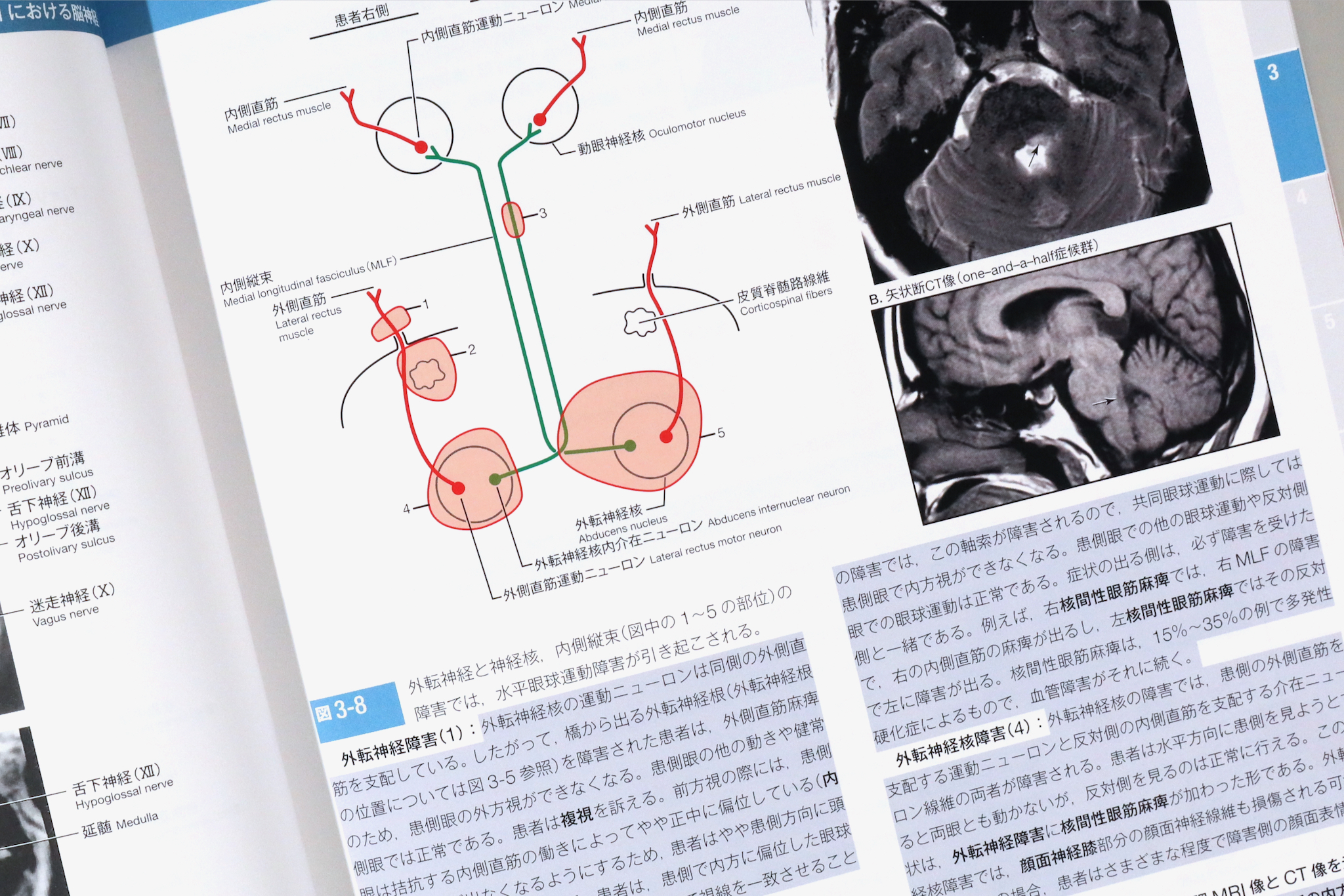

第3章は脳神経。脳神経核、伝導路、その障害と症候を結びつけて学べる。

脳神経のまとめの表:脳神経の勉強に役立てよう

脳神経ごとに、経路、医療画像、症候が1ページにまとめられている

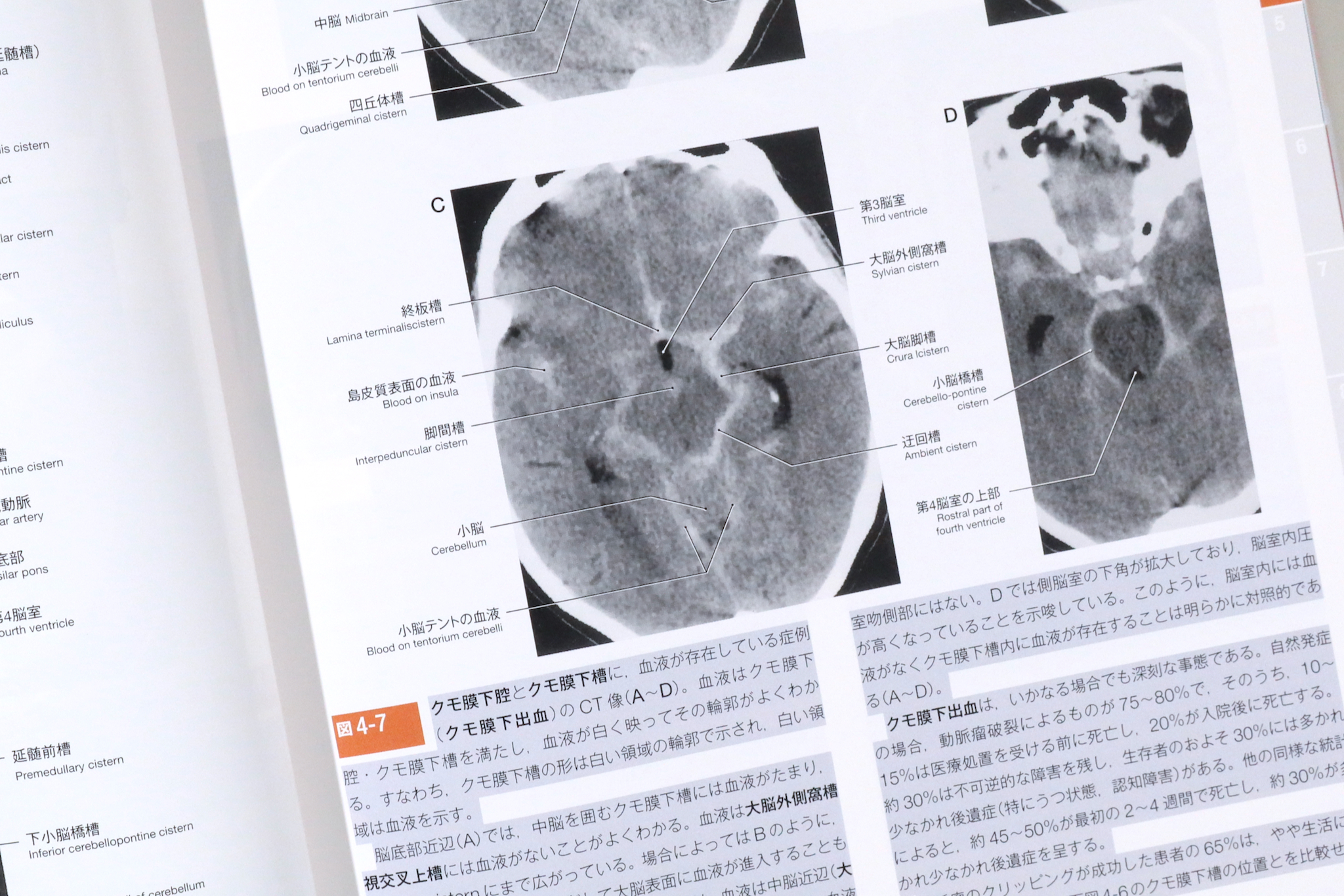

第4章は髄膜と脳室系。模式図を使った概説、MRIやCTの正常像につづいて、疾患例の医療画像とその解説がある。

くも膜下出血の臨床画像と症候の説明

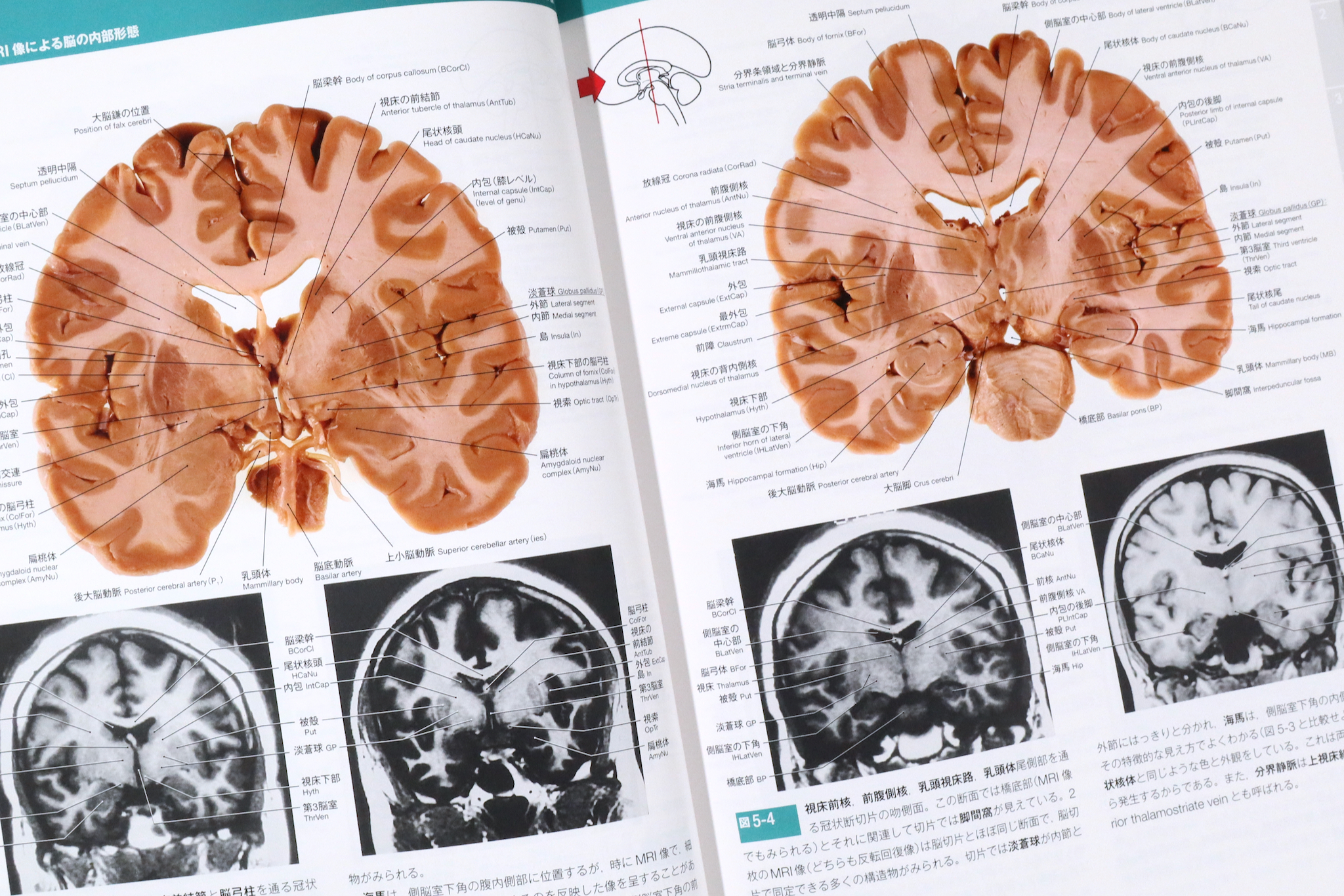

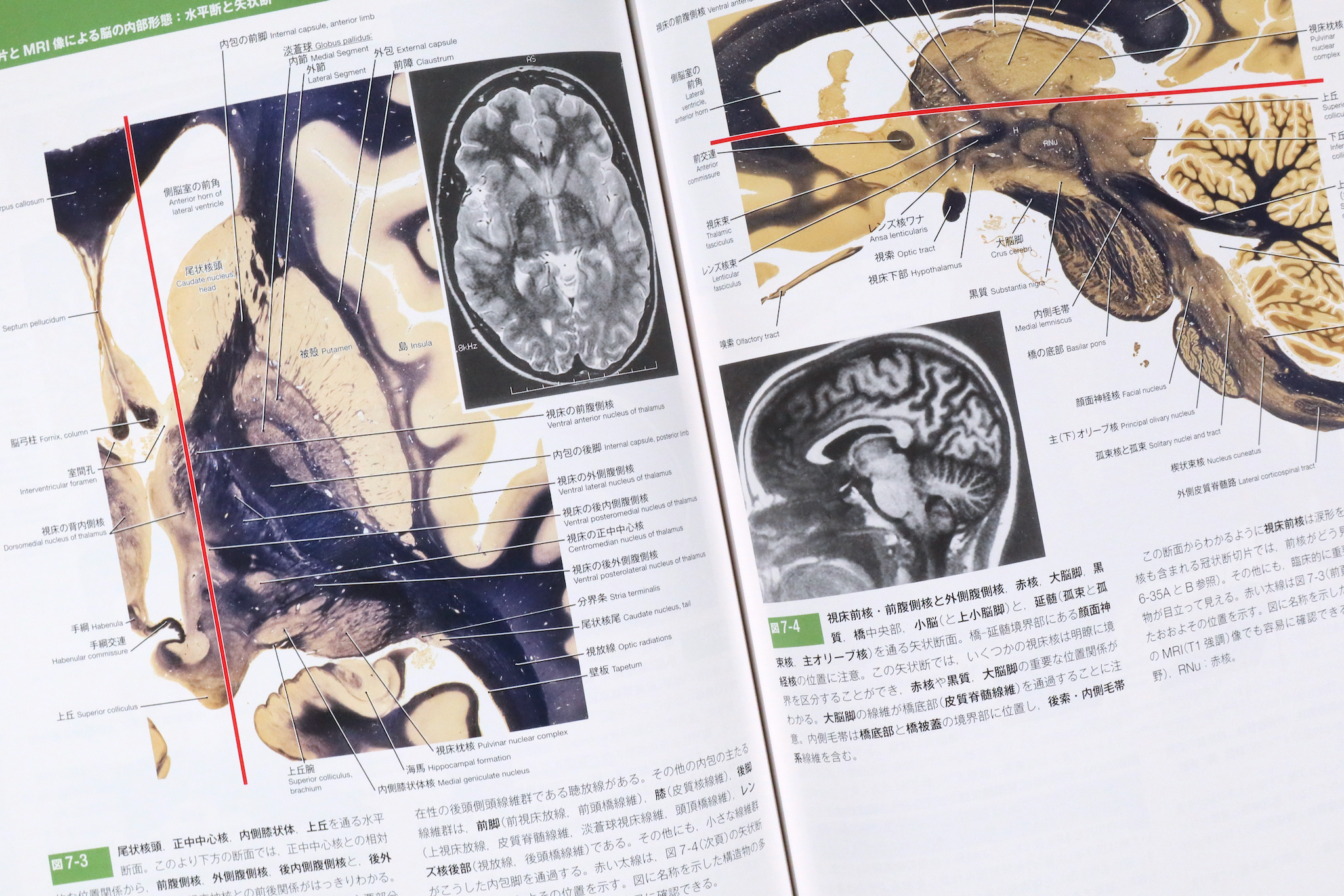

第6章は無染色の脳のスライスと、それに対応するMRI画像。スライス方向は冠状面と水平面とが用意されている。1ページごとに1スライスあり、それが連続になっている。画像解剖学のアトラスとして有用だ。

脳スライスとMRI

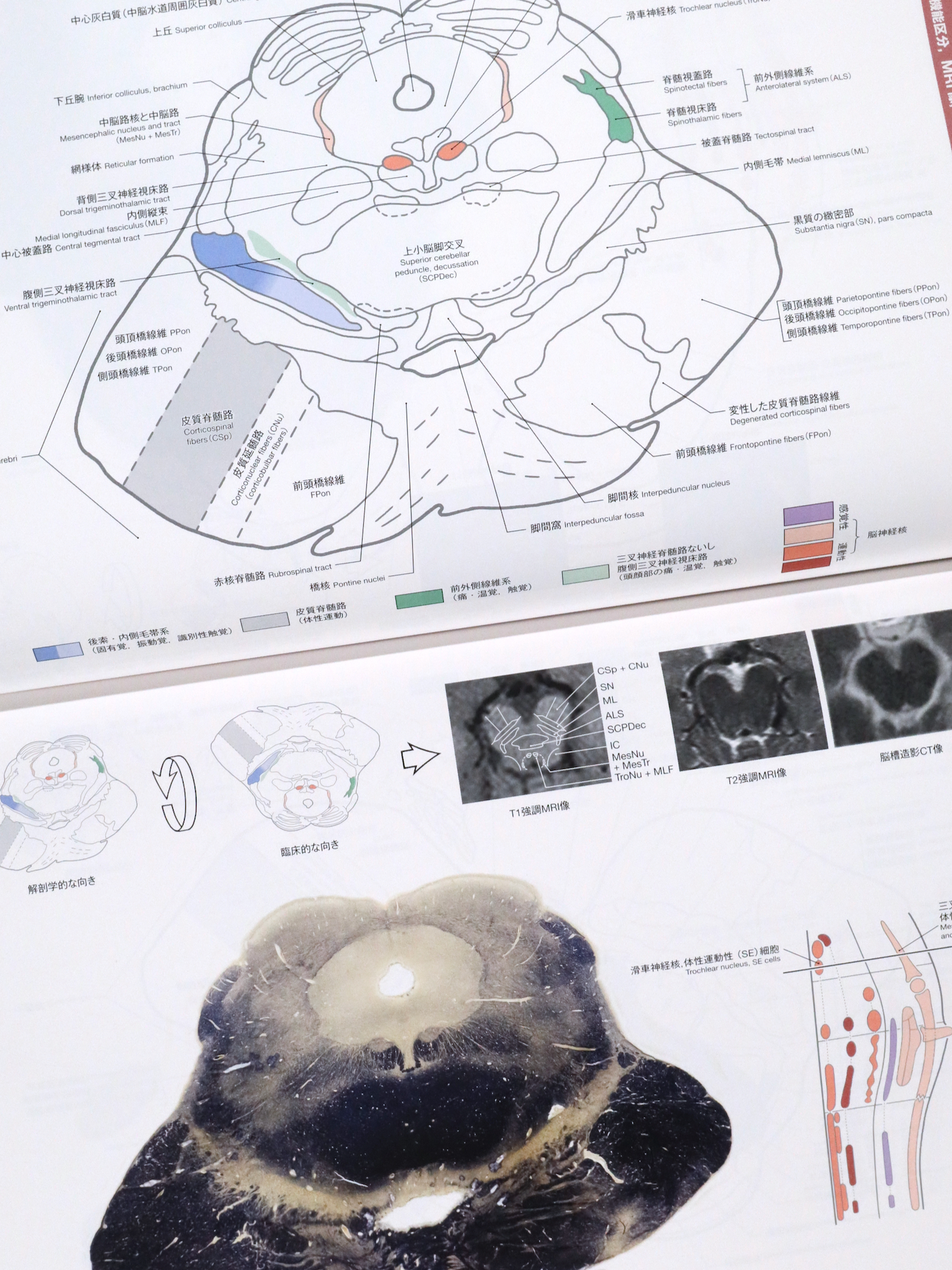

第6章は脊髄から脳までの染色切片を使った、脳脊髄の機能解剖。レベルごとに見開き横置きでまとめられている。本を横にすると、大きな模式図が上にあり、下のページに染色切片、対応するMRI像、レベルの目安のための矢状断図がある。

なお、ここでは解剖学の伝統に沿って、模式図と染色スライスでは、背側が図の上向きになっている。一方、MRIは臨床のルールに従って腹側が図の上になっている。読み取りを助ける小さな模式図がある。あたまがこんがらがるが、慣れた方がいいのだろう。

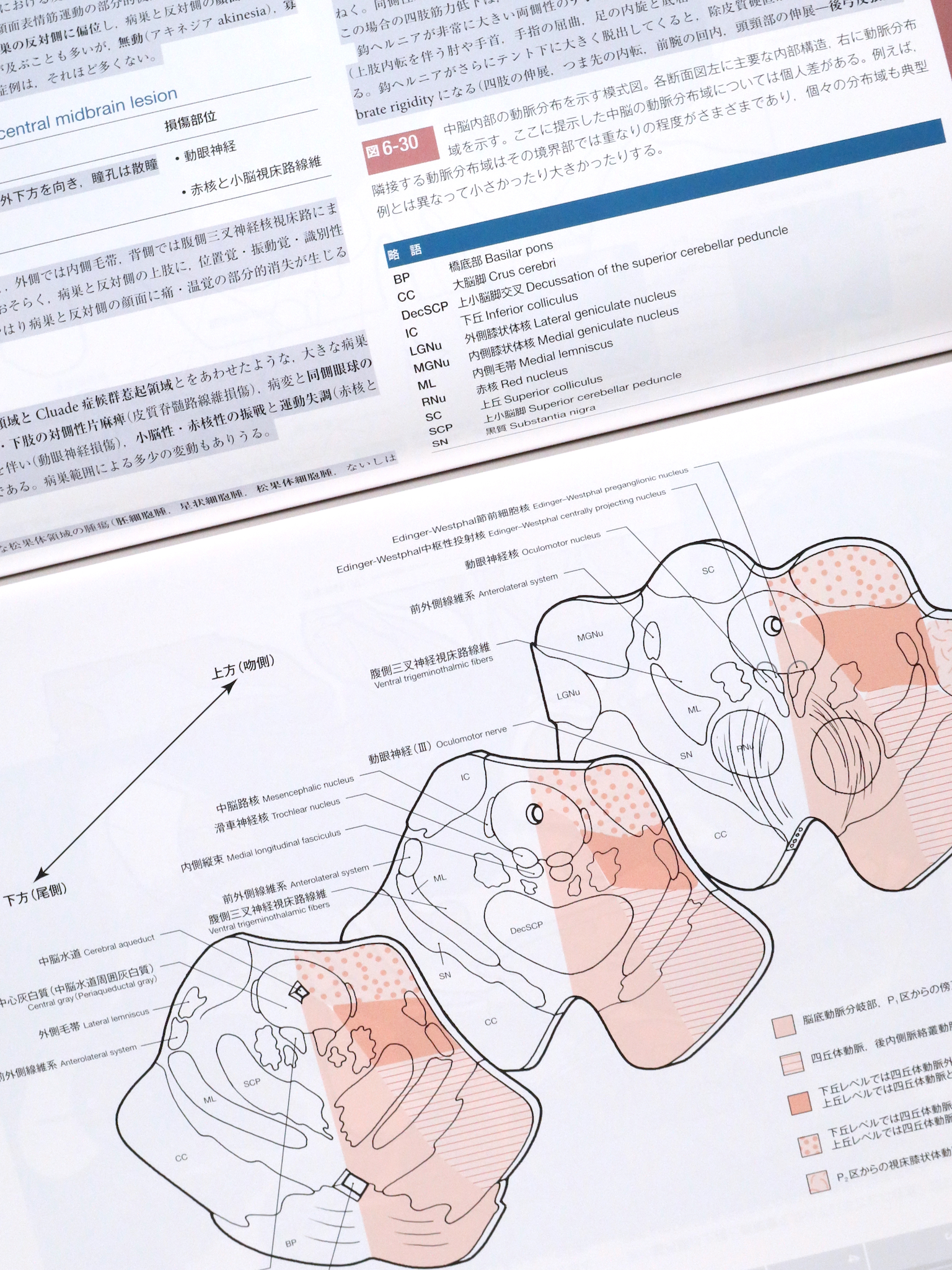

第6章の最後では、水平面上に動脈支配が表示され、機能局在とその障害時の症候とがまとめられている。

脳脊髄の機能局在を模式図、染色切片、MRIで学ぶ

動脈支配、機能局在、症候のまとめ

第7章は、脳幹部の染色切片とMRIでみる脳内部の形態。部位ごとに見開きで水平面と矢状面がまとまっている。第6章と論理的には等値だけれども、まとめ方がちがう。

染色切片とMRIによる内包付近のまとめ

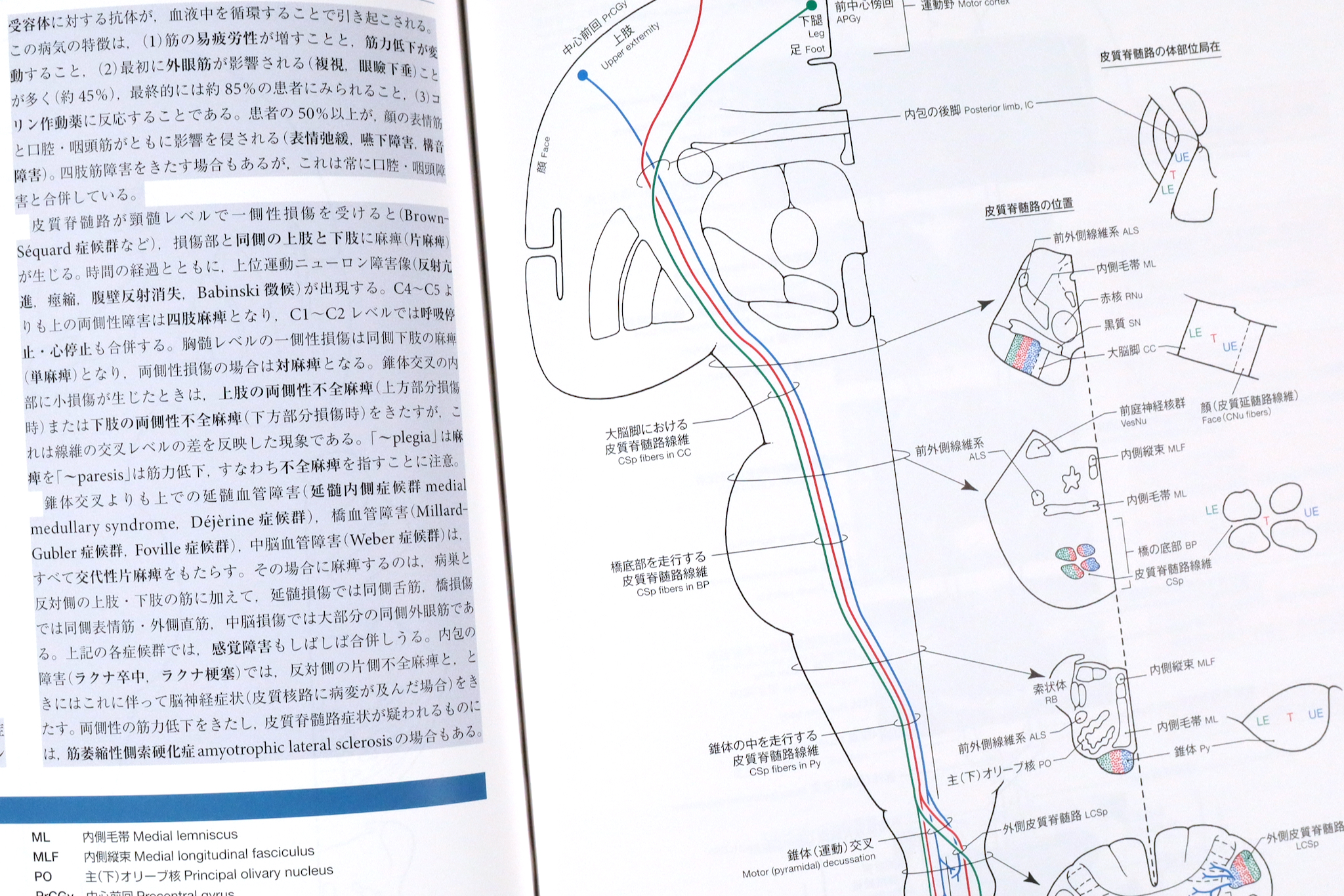

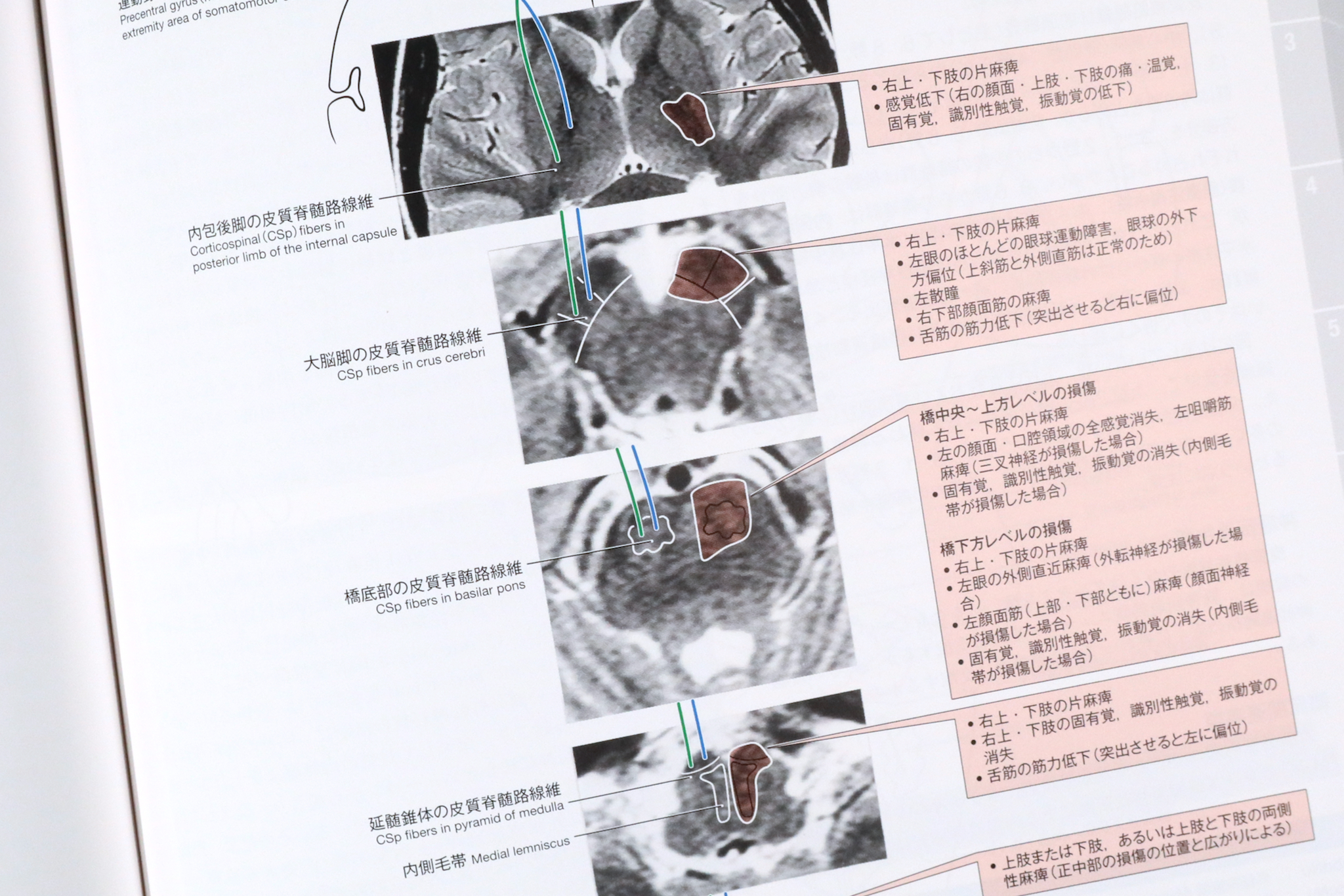

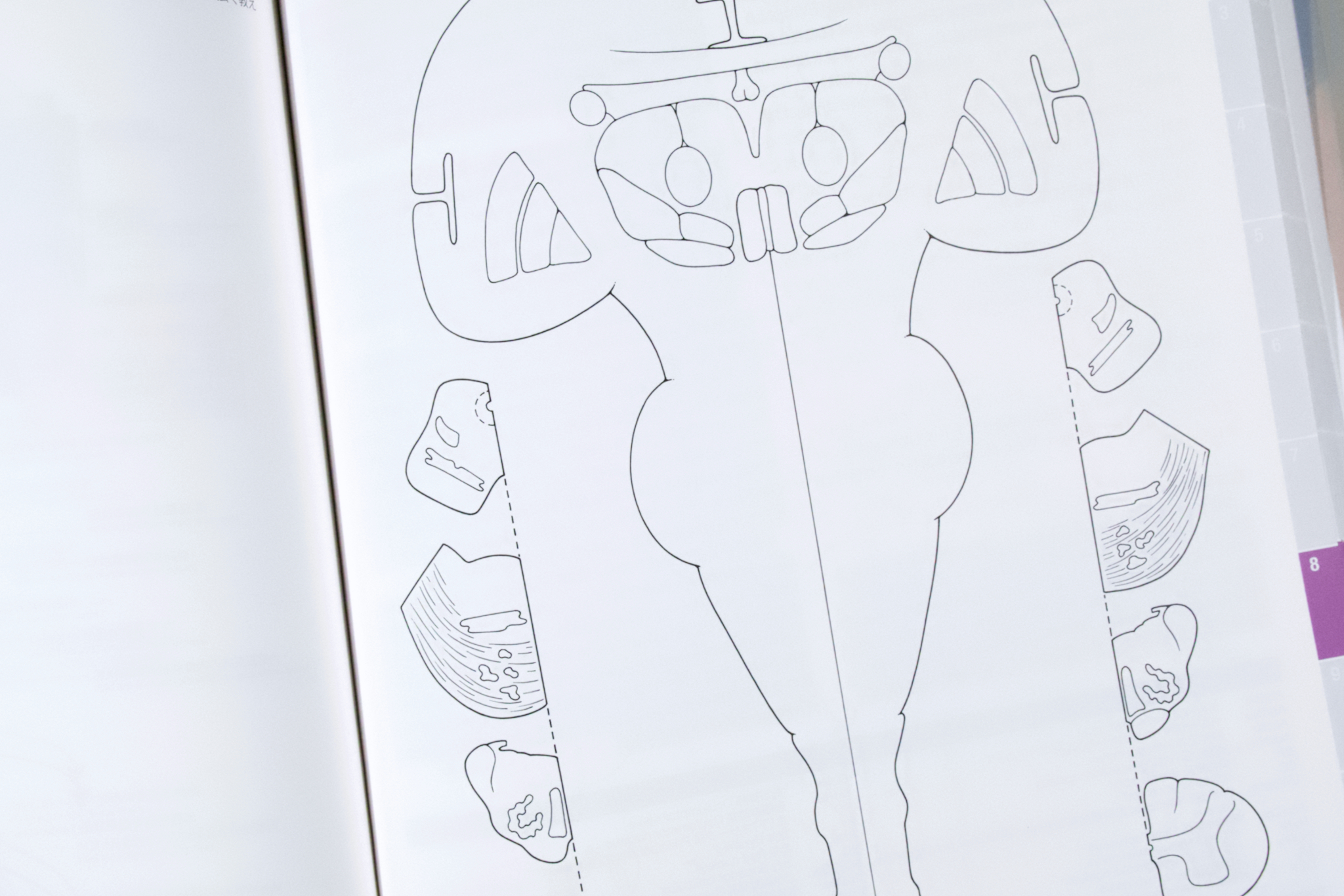

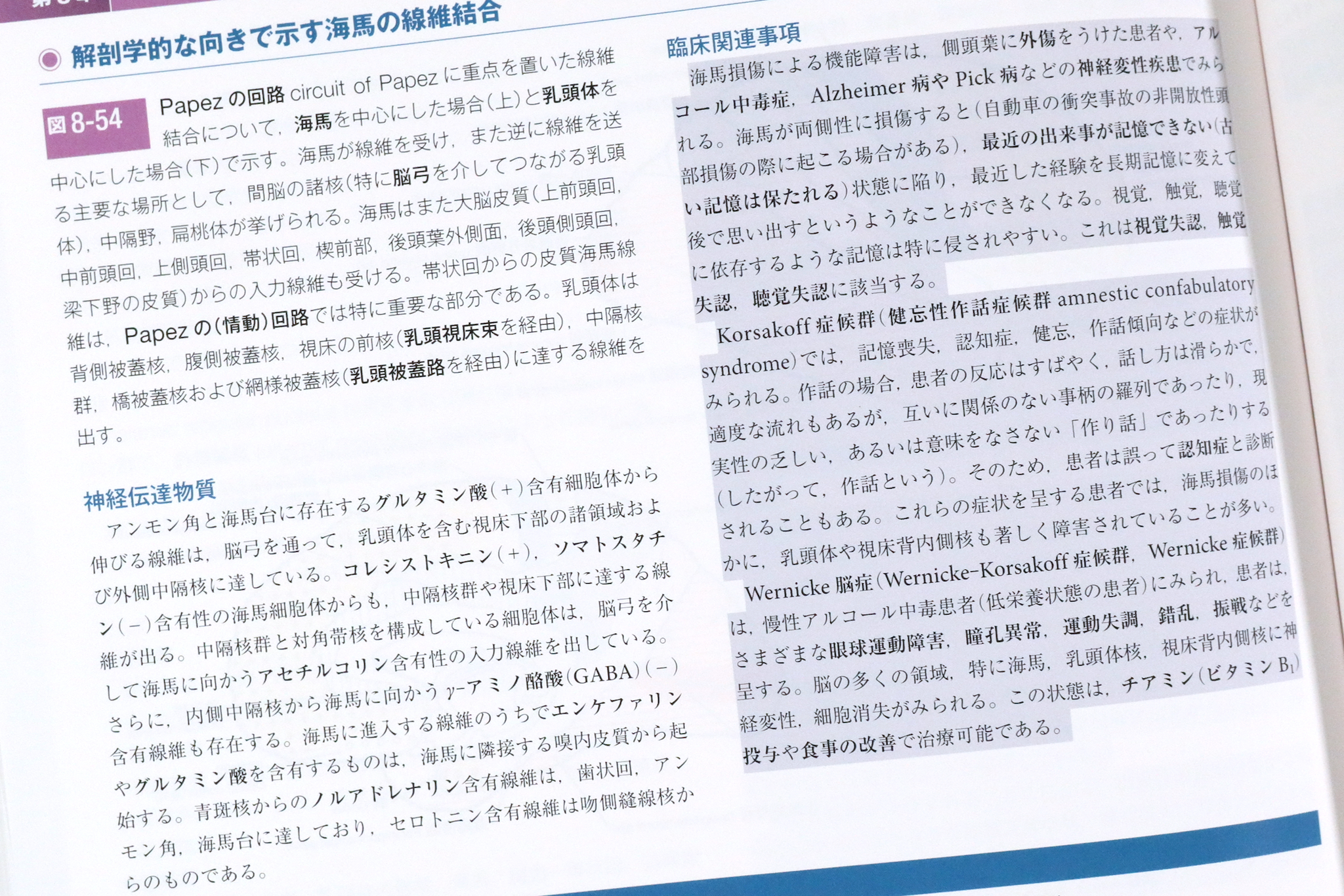

第8章は神経伝導路。機能系ごとに連続した4ページの見開きでまとまっている。最初の見開きで模式図と解説がある。伝導路は模式図上に色分けした曲線で示される。つづく見開きでは、MRI画像上に伝導路が描き込まれ、部位ごとに障害時に現れる症候が示される。概して説明文の半分くらいが形態と神経伝達物質の説明、残りが臨床関連事項になっている。最後に模式図で使われた白地図があり、学習に利用できるようになっている。

神経科学の範疇の解説、すなわち機能とその裏付けの理論に関しては言及が少ない。顕著なのが辺縁系のところで、Pepez回路の形と伝達物質は解説されるが、結局脳の働きにおいて何の役をしているのかは理解しかねるだろう。

皮質脊髄路:模式図上に示された伝導路(右ページ)とその解説(左ページ)

MRI上にみる伝導路と症候

白地図

辺縁系の説明

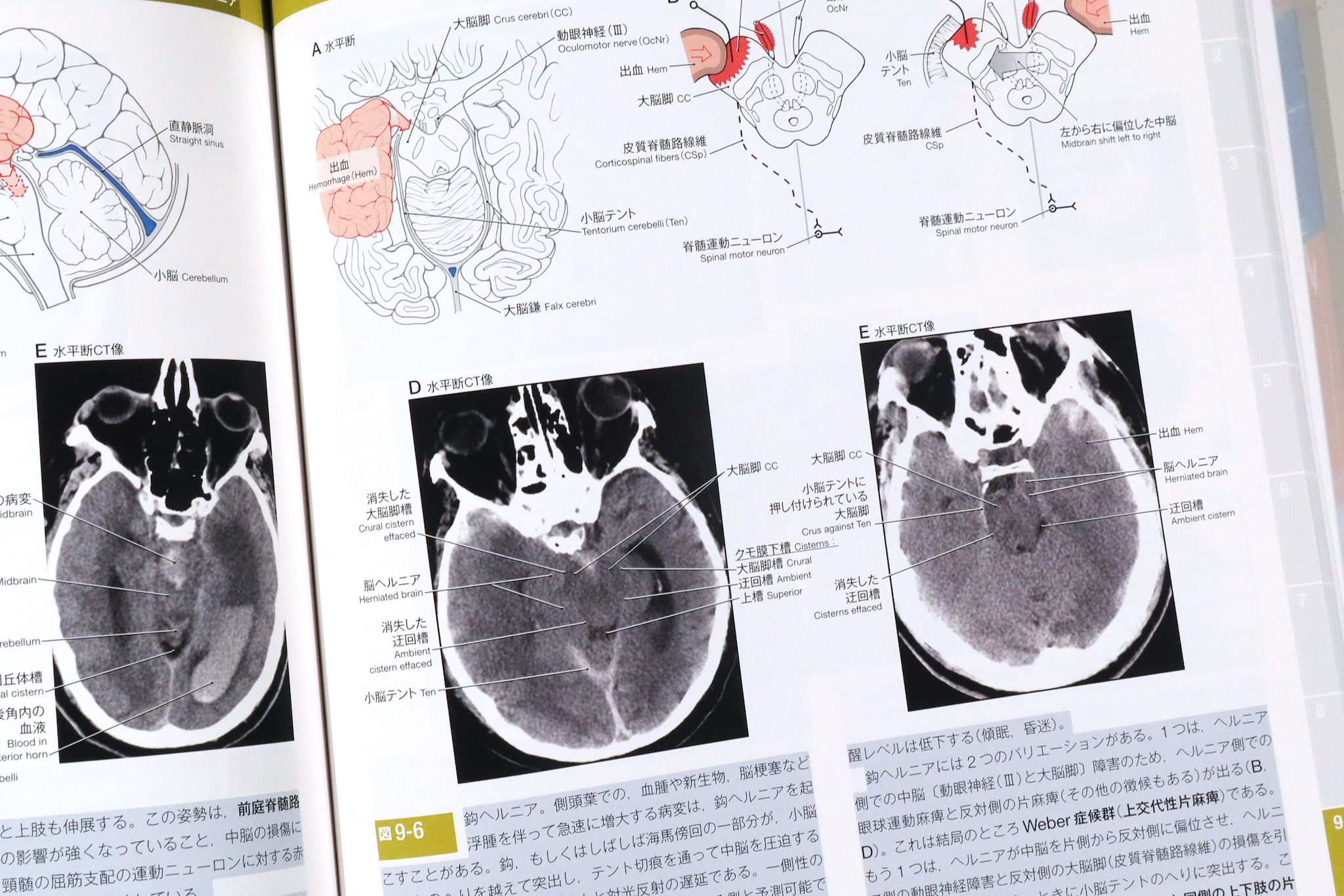

第9章では、脳脊髄の臨床から、ヘルニア(第1部)と脳血管障害(第2部)がまとめられている。いずれも、1ページごとに模式図や臨床画像が対応づけられている。

脳ヘルニア

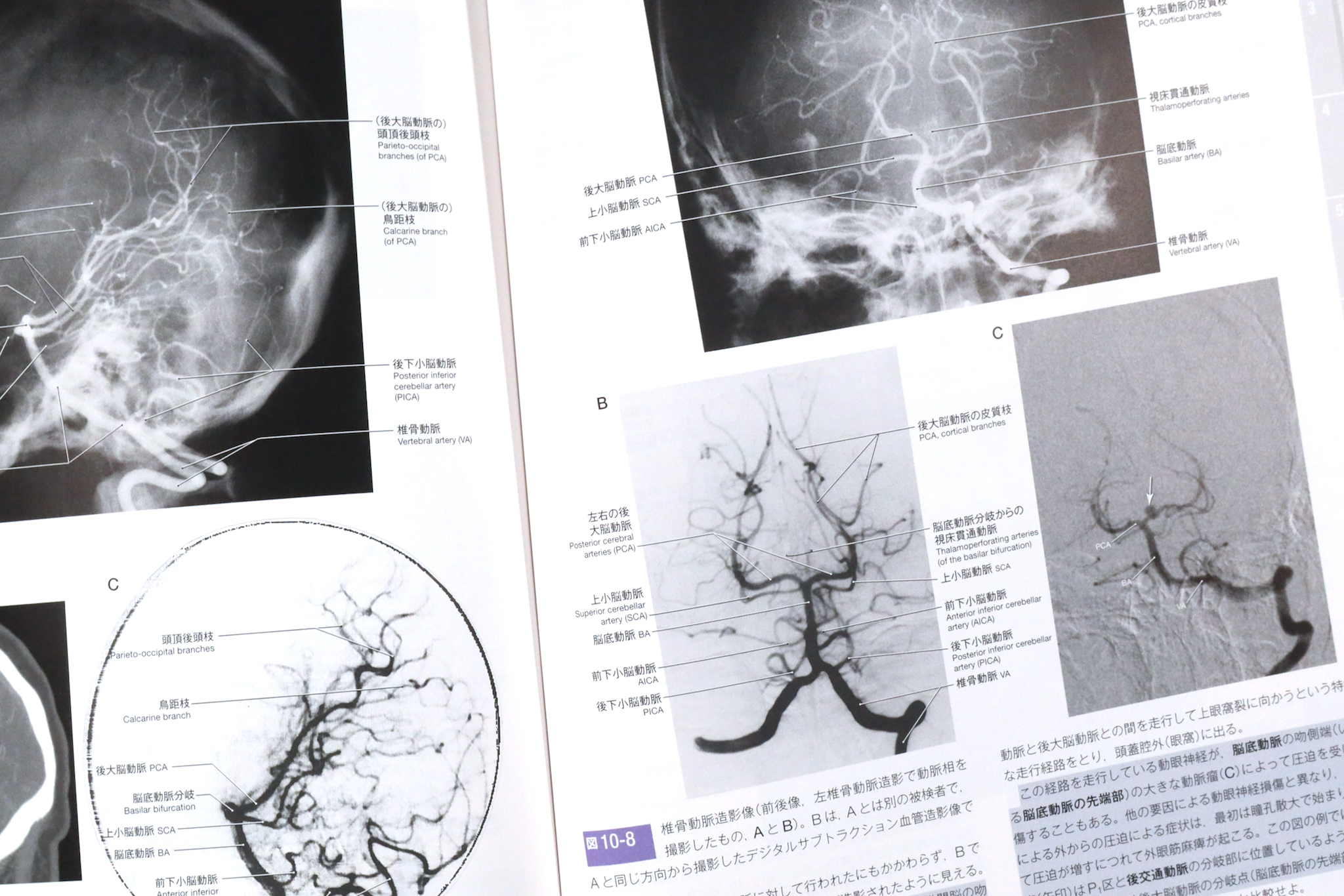

第10章は医療画像に見る脳血管。普通のアンギオグラフィー、サブトラクションアンギオグラフィー、MRIアンギオグラフィーなど、いろいろなモダリティーで示される。

脳血管の異常

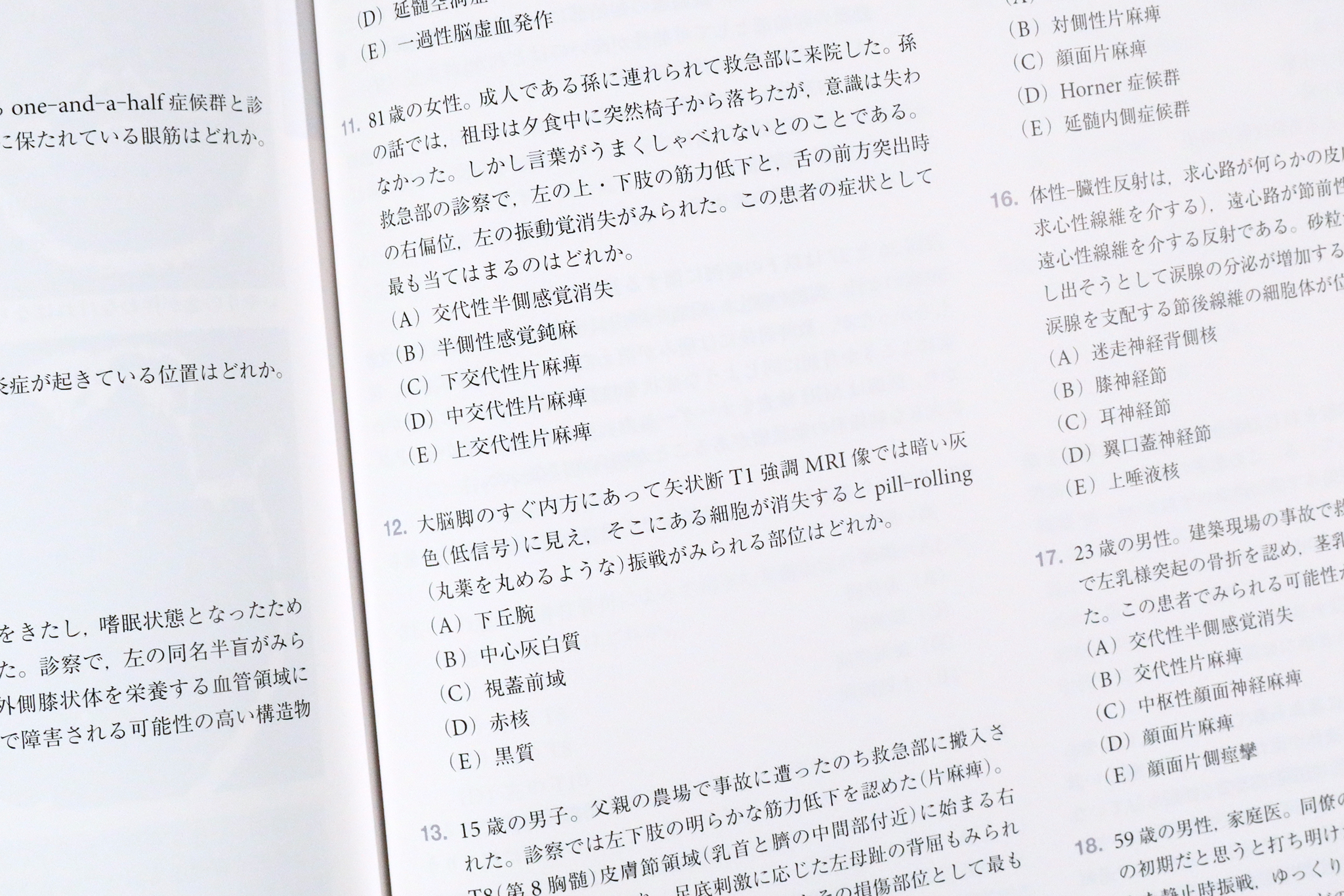

第11章は、選択式の練習問題。USMLE Step 1に則った様式になっている。

練習問題

本書の原著には、電子版が附属しているらしい。電子版には、臨床用語の解説、第6章で模式図とMRIの向きを揃える機能、追加の練習問題と解説があるようだ。日本語版では原著を買うように促されているが、日本語版にも電子版(英語でもよい)を附属してくれたらよかったと思われる。