解剖学実習ハンドブック

コメディカル校の解剖学見学実習向けのテキスト。執筆者は、近畿大学医学部で解剖学の授業を担当されている先生で、表紙や本文中にでてくるキャラクターにそっくりだ。

内容は、見学実習を受ける上での注意、人体の面と方向、概説、標本に即した局所解剖の4部構成になっている。

もくじ

もくじ(つづき)

見学実習を受けるための心得では、人体解剖の法的根拠が簡単に説明される。死体解剖保存法を厳格に解釈すれば、正常解剖をできるのは、医学部・歯学部の解剖学の教授と准教授だけだ。学生らが解剖できるのは、教授・准教授の指導下が前提と解釈されている。

看護学科などのコメディカル校での正常解剖に関しては、法解釈でカバーできるかどうかは確かには定まっていない。正常解剖の代わりとして一般に行われるのが、見学実習だ。ここでは、あらかじめ解剖された人体標本や骨標本を学生が見学して学ぶ。

法的・倫理的根拠

解剖実習や見学実習は微妙な法解釈で行われているので、状況が変われば実施が危うくなる。かつて、コメディカル校の学生が授業中に病理標本を撮影してSNSに公開し、炎上し社会問題化したことがある。

「看護学生が患者の臓器を撮影してTwitterに投稿 「倫理観を著しく欠く」と学校が謝罪」(2013/7/1 ITmedia NEWS)

この事件を受けて、日本解剖学会・日本病理学会・日本法医学会の連名で声明「人体および人体標本を用いた医学・歯学の教育と研究における倫理的問題に関する提言」を出した。

本書では、これに関する注意を太字で喚起している。どの大学の解剖学の授業でも、同様の内容を学生に注意しているはずだ。

注意事項

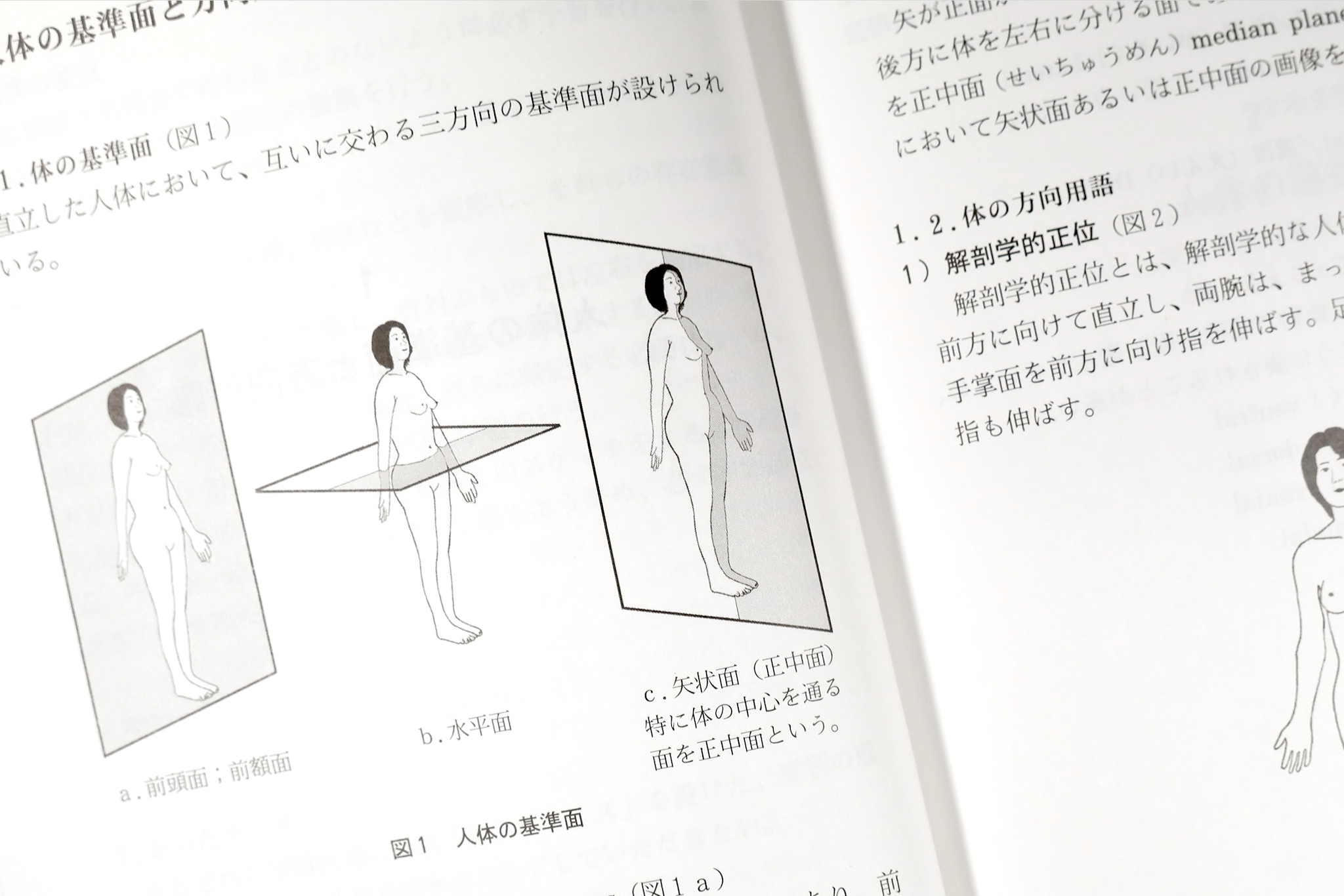

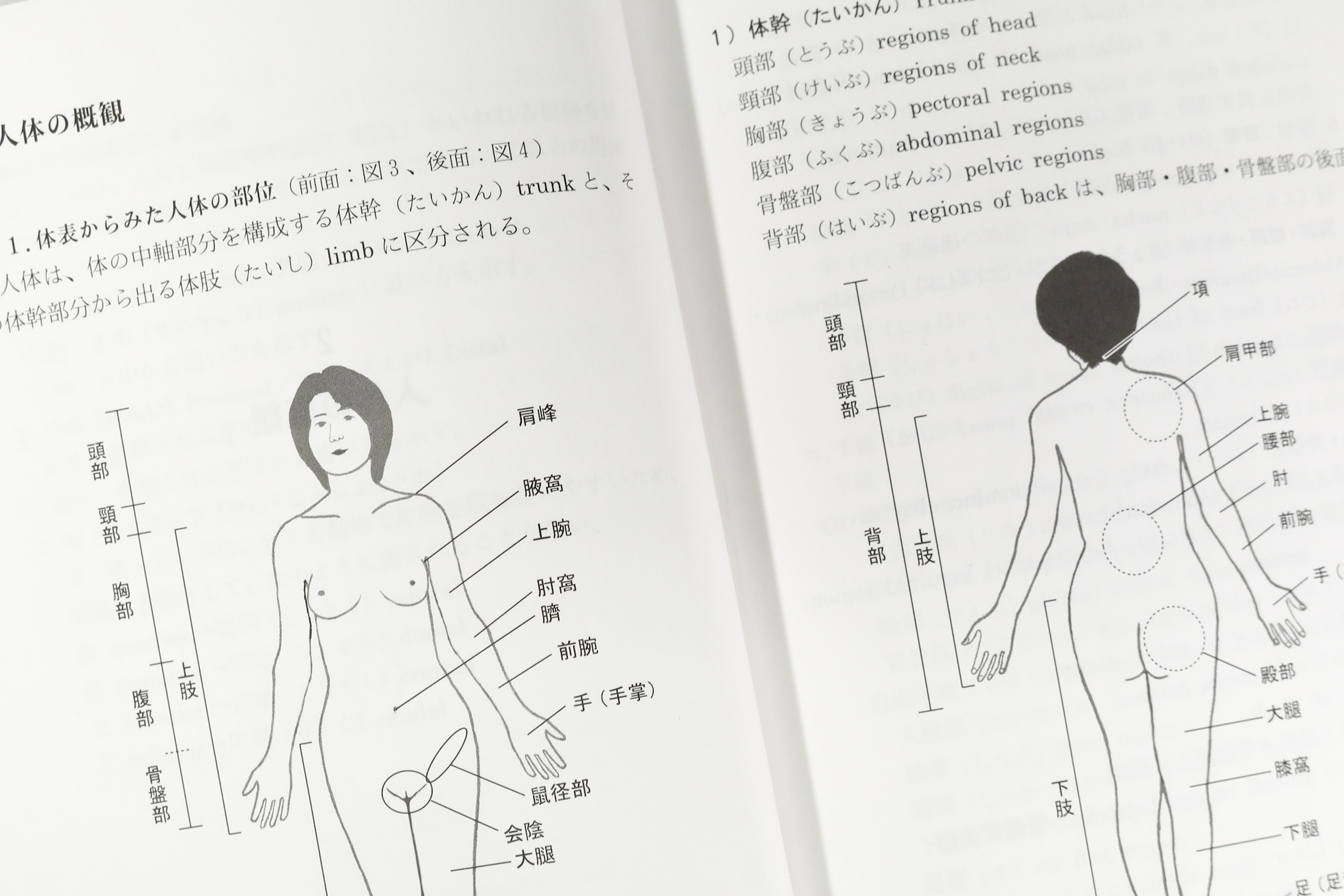

続く2つの章で、方向と面、領域、運動器系の概観が示される。見学実習を受ける学生は、座学で解剖学を学習済みのことが多いから、確認程度だ。解剖学用語には英語が併記されている。各校の解剖学の授業の方針にもよるだろうけれども、日本語だけのほうがスッキリするかもしれない。

面と方向

人体の領域:領域がぼんやりと示されているので、境界ははっきりしない

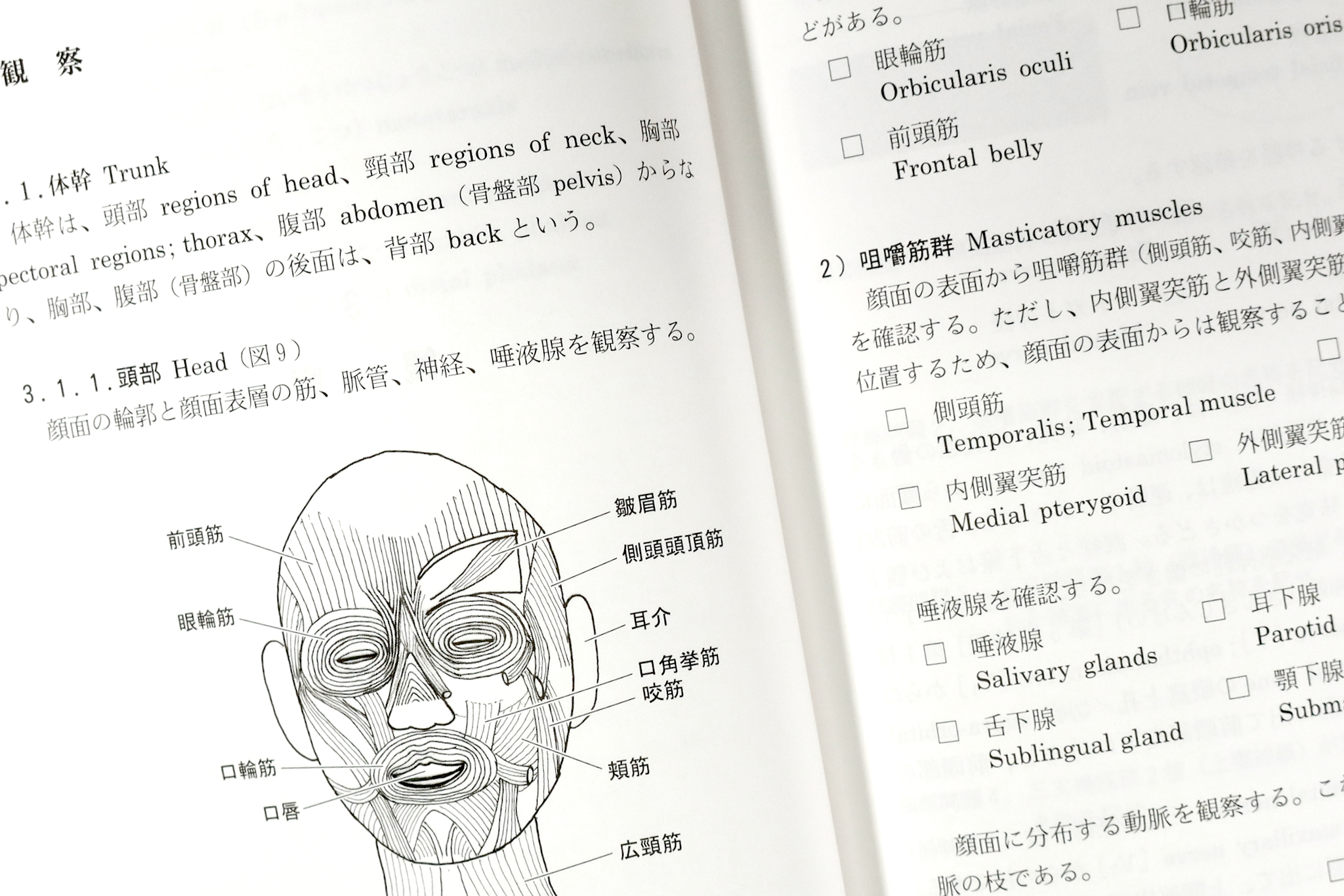

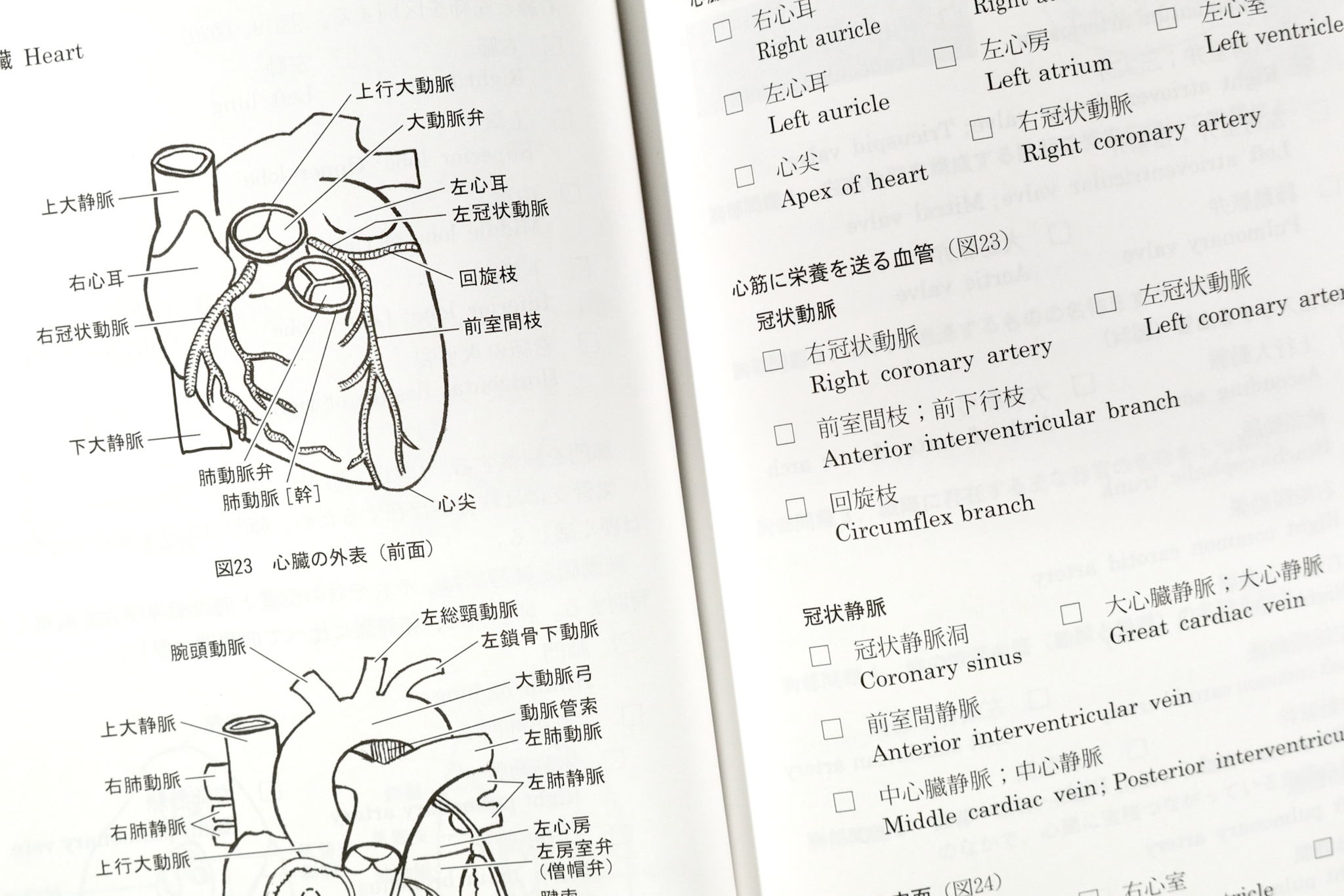

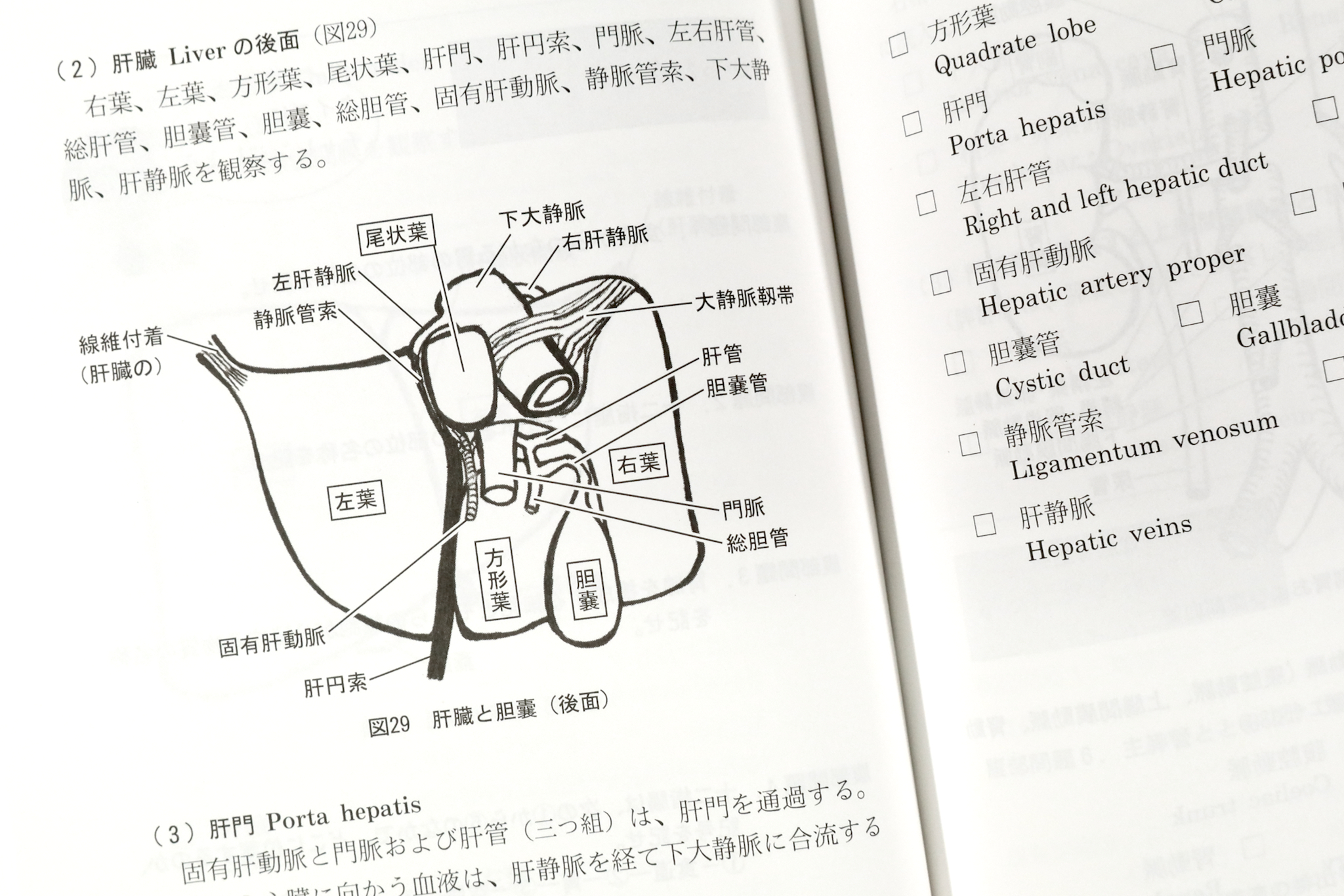

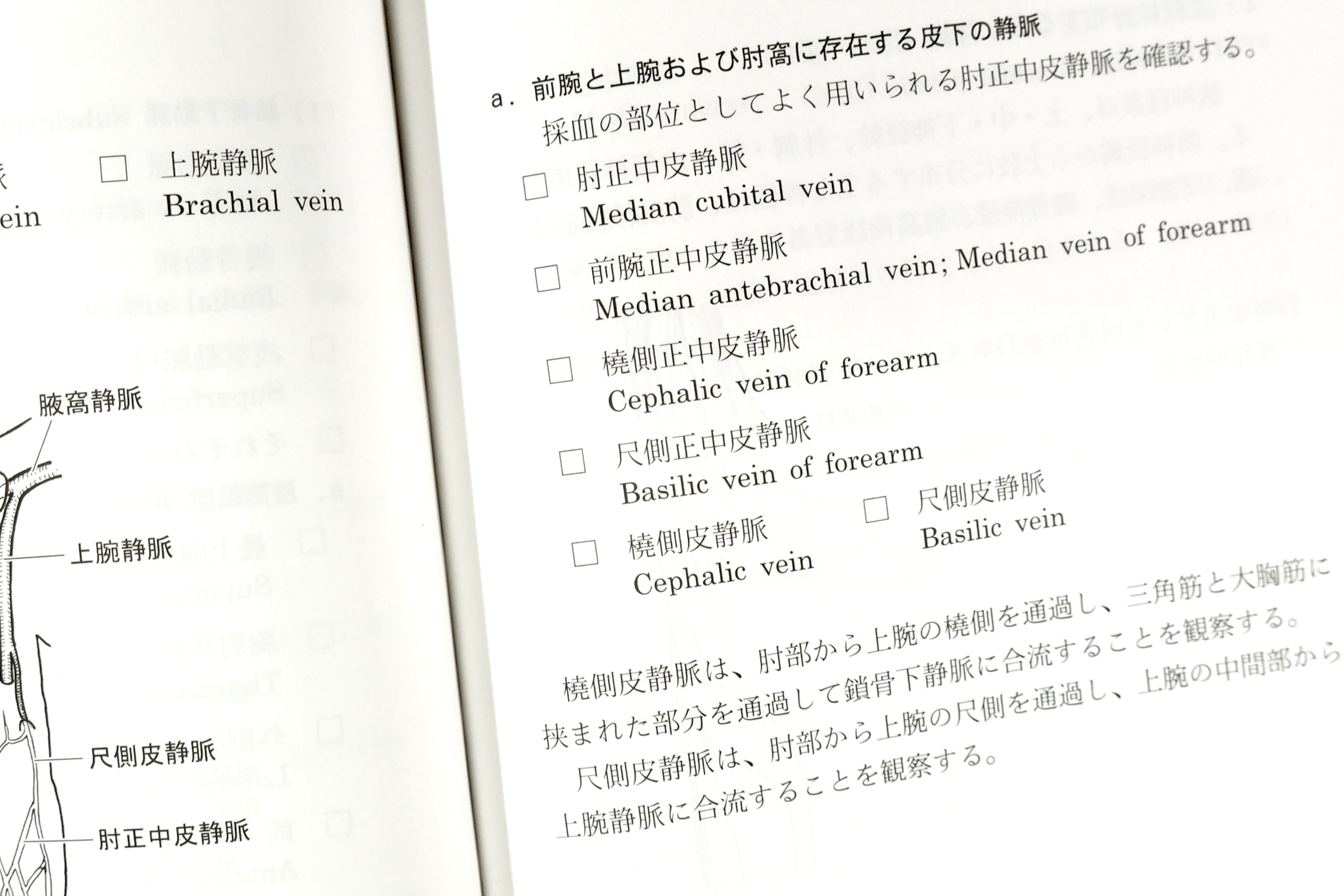

つづく章が全体の約半分を占めていて、解剖標本で観察できる項目が図とチェックリストで示される。図にクレジットがないから、執筆者自身が描いたのだろうか。説明文は少ししかないが、見学実習では、本で学んだことを標本で確認して学ぶだけなので、十分だ。

ただし、ここでの学習内容は、用意されている解剖標本で観察できるかどうかに大きく依存する。すなわち、本書での内容は筆者の大学の標本や、見学実習の割り当て時間に準じていると考えられる。実際、本書では人体全体が網羅されているわけではなく、背部や臀部が割愛されている

局所解剖:前頭筋はfrontalisでよいのでは?

心臓

本書の全体を通して、説明される項目はクラシックな系統解剖学に準じている。臨床医学に即した項目は扱われない。本書のオーディエンスのニーズとはかい離していそうだ。看護やPTOTなどの専門家からのフィードバックがあったらよかったのではないだろうか。

たとえば、肝臓のところにクイノーの区域分類はでてこない。肝臓の置かれる向きも背側が図の上を向いている(臨床まで睨む解剖学のテキストでは、CTに合わせて腹側を上に描くことが多い)。また、肘正中皮静脈を採血に使われるとだけ紹介されているけれども、正中神経が近くを走ることを学生に観察させておきたい。

古典的な肝区域

前腕の皮静脈

各領域の最後にはのチェック問題がある。正解のヒントは本文中にある。巻末の正解には解説もあり、親切だ。

チェック問題

正解と解説

参考文献のリストには、比較的クラシックな成書が並ぶ。そのなかに『ソッカの美術解剖学ノート』(レビュー)があるのが興味深い。筆者の大学の見学実習には美術学生も参加するのだろうか?