日本人体解剖学 改訂20版

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

『日本人体解剖学』が今春に改訂され、20版になった。1956年の初版以来、64年になる。約20年前の19版のときに全3巻から2巻に改められ、解剖学用語にラテン語が併記されていたのが英語になった。

この20版の最も大きな変更が、図の改訂である。初版の原図の制作が始まったのは戦前のことであり、今では劣化がめだち、一部は欠損したようだ。現代のメディカルイラストレーターによって、これらがレタッチされ、彩色された。記述が整理され、臨床関連事項のコラムが追加された。

本の装丁は、ハードカバーから、無線綴じのソフトカバーになった。カバーに特色(YMCK以外の特別ないろのインク)のシルバーが使われ、キラキラして美しい。カバーを外すと質素なデザインになるので、カバーを大切にしたい。

まえがき

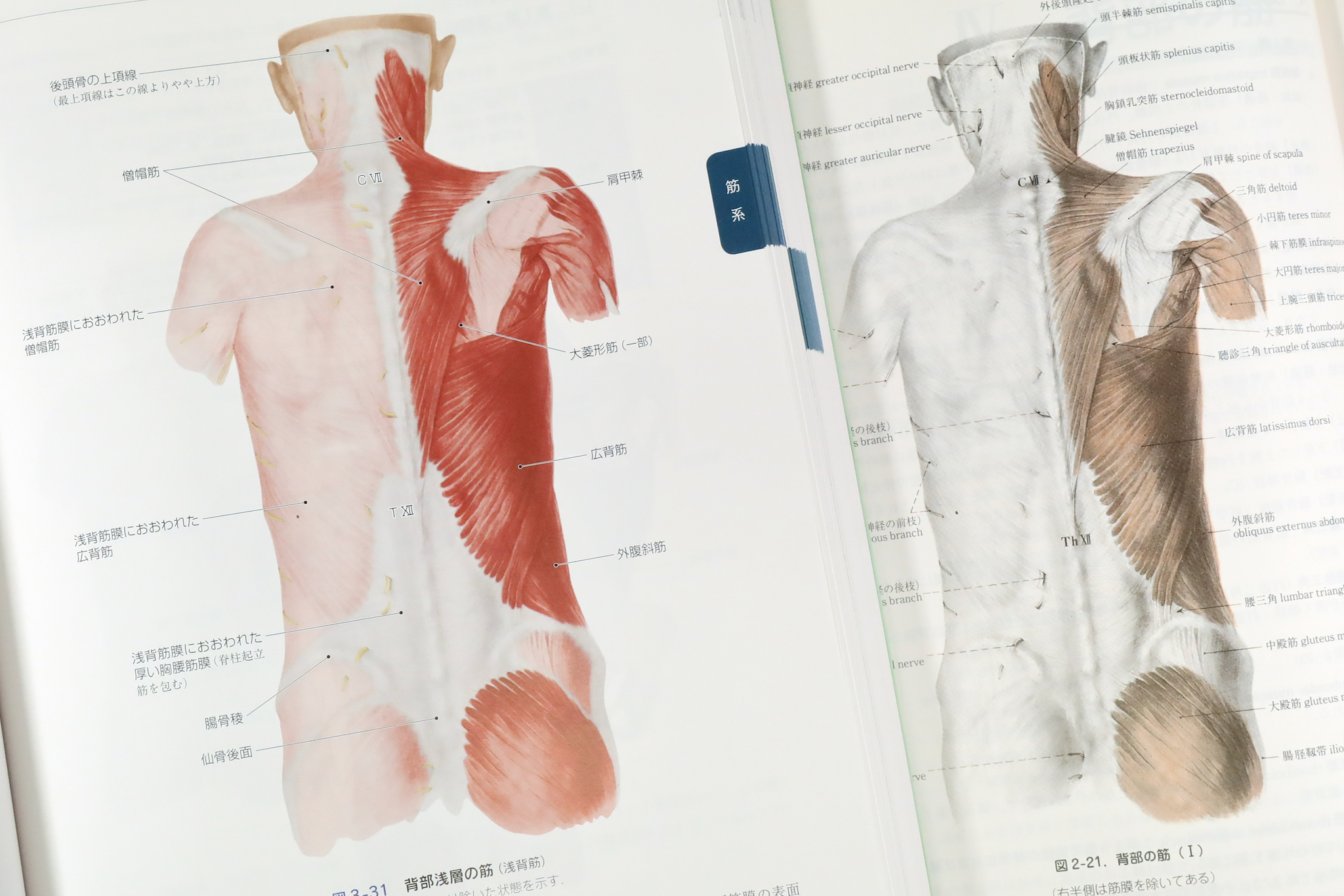

原図のレタッチ作業は佐藤良孝氏ら(有限会社 彩考)によるらしい。以前の版に比較して、鮮やかで柔らかい調子になっている。墨色が抑えられ平版になったために、迫力やエグさは削がれたようだ。

図にレタッチと彩色が施された:左は20版、右は19版。原図が失われているらしく、19版では印刷物を複写したためにモアレが出ている

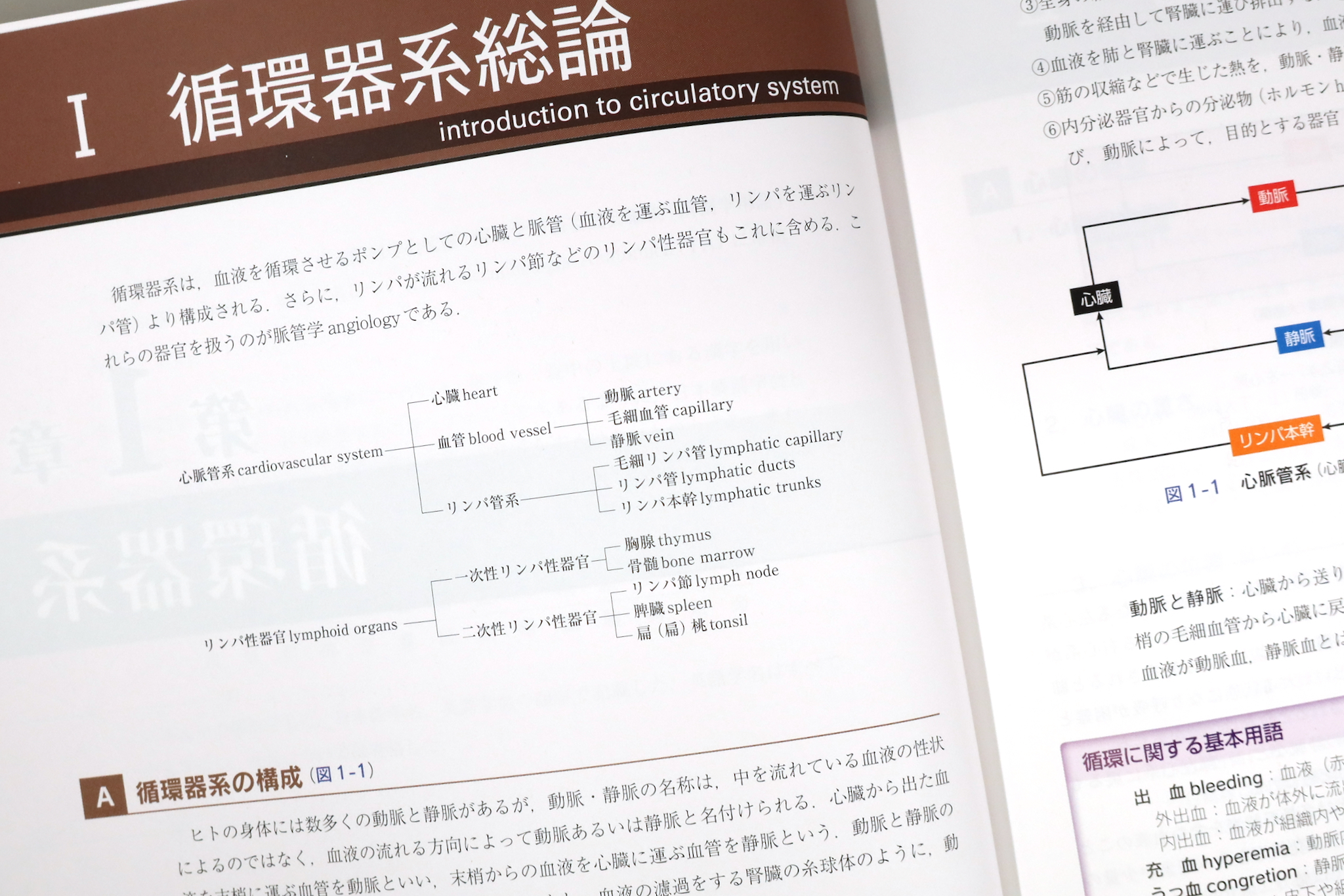

全体の構成は従来を踏襲して系統解剖学になっており、器官系ごとに形態が記述される。『グレイ解剖学』のような局所解剖学(身体の部位ごとに記載された解剖学)とは異なる。

系統解剖学の教科書はいまでは数少ない。一方で、コメディカル校で使われる「解剖生理学」の教科書は系統ごとだし、臨床医学の授業も臓器別になっていることが多い。そこから参照するには系統解剖学のテキストは便利なこともある。

例として、循環器系をみていこう。

まず概説から始まる。ついで、循環器系の各部、すなわち、心臓、動脈系、静脈系、リンパ管系と記述が続く。20版と19版とを比較してみる。

各系統ごとに概説から始まる

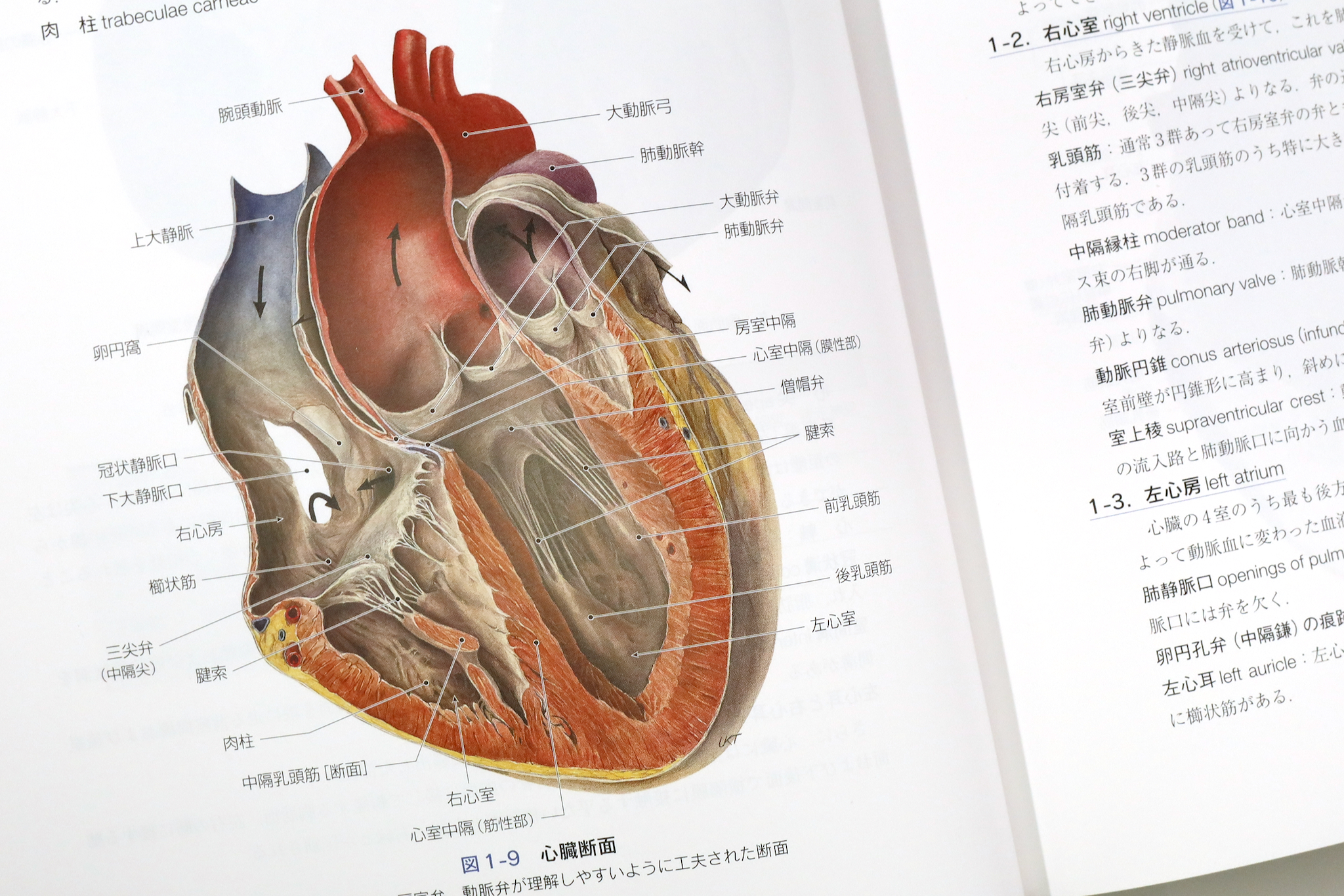

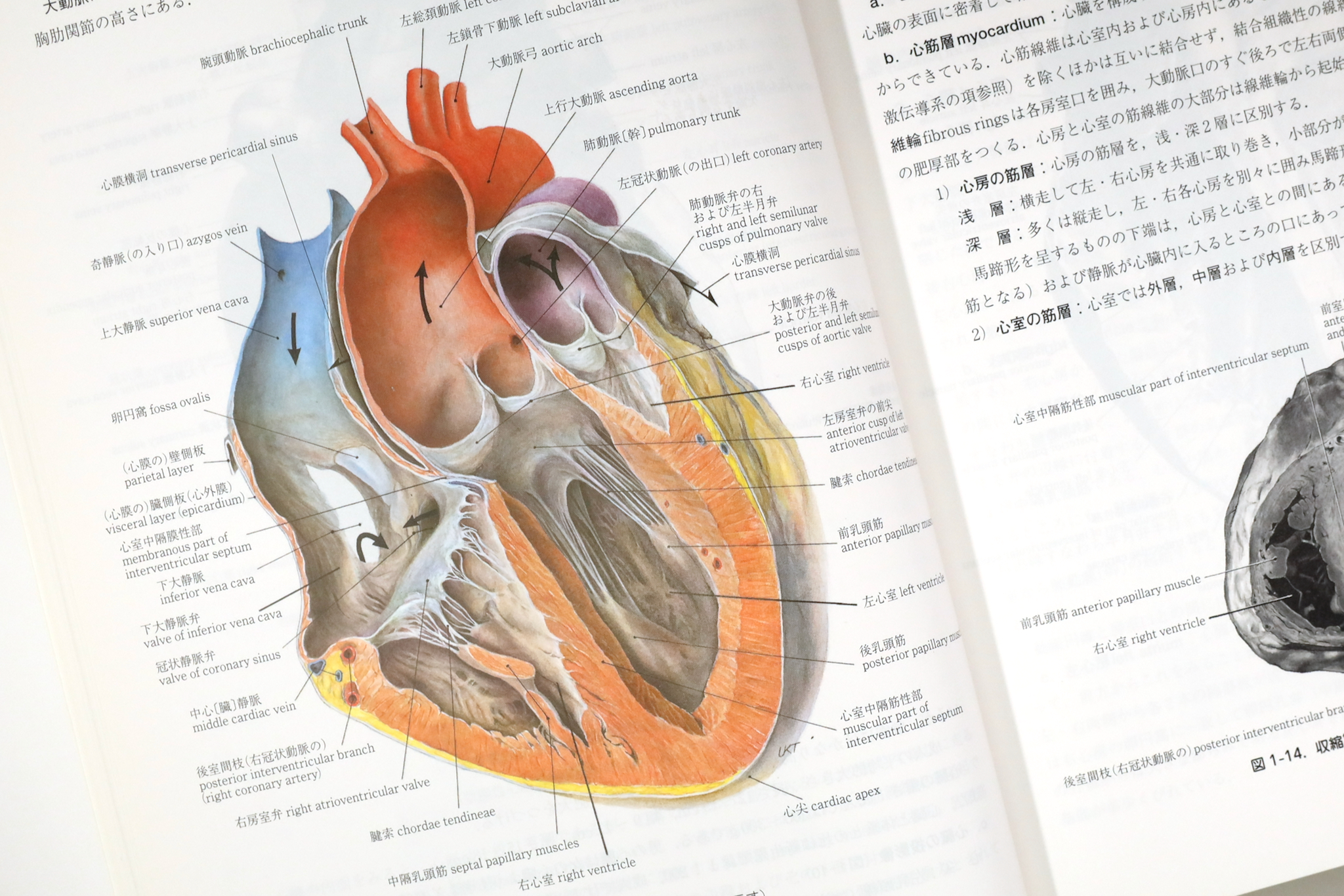

この20版では図のレタッチ・彩色に加えて、引出線が整理された。近くの本文に対応のないものが省かれ、解剖学用語が日本語だけになった。

20版の改善された図:引出線が整理され、見やすくなった

19版の図:引出線が多数あり、解剖学用語に日本語と英語が併記され、煩雑になっている

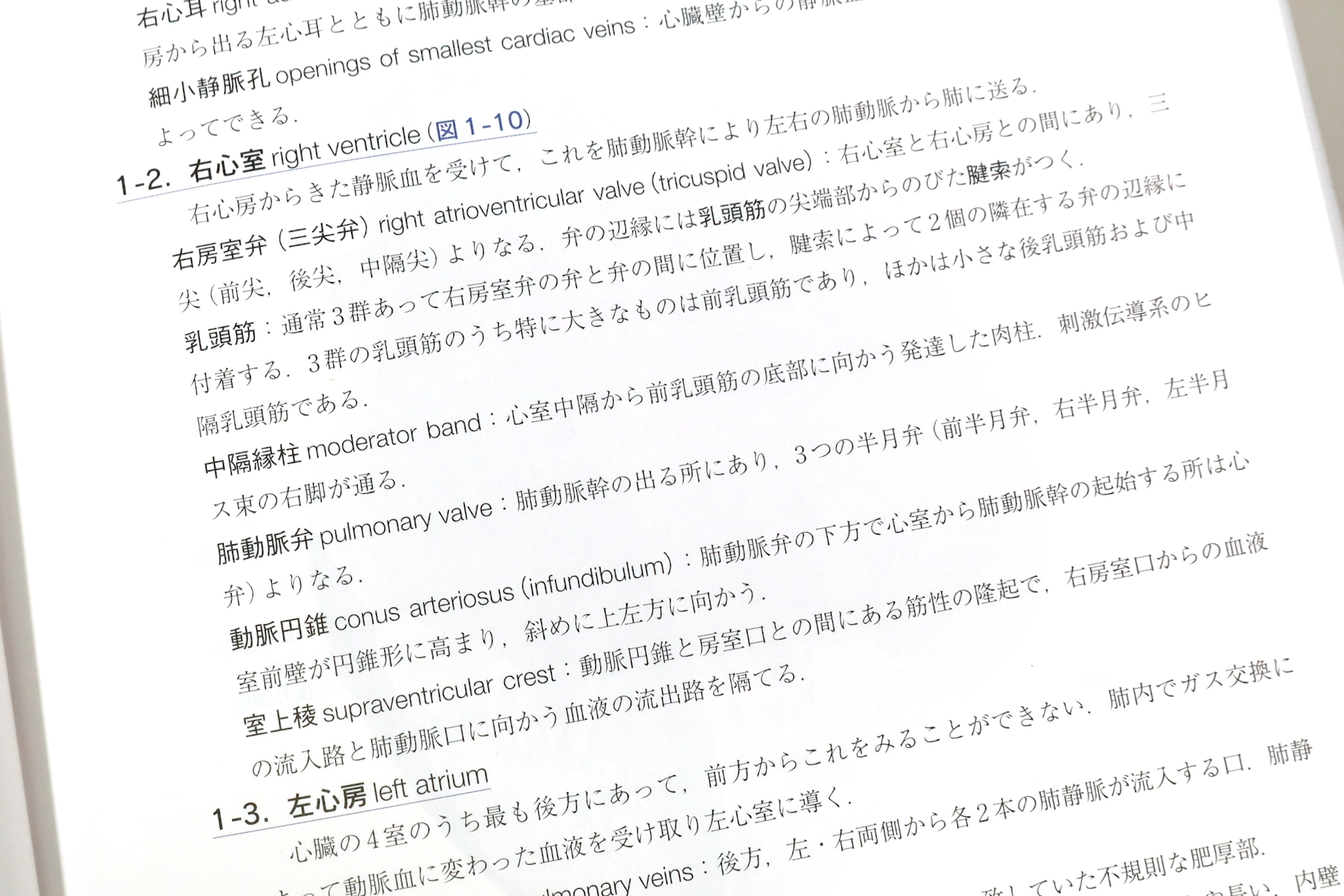

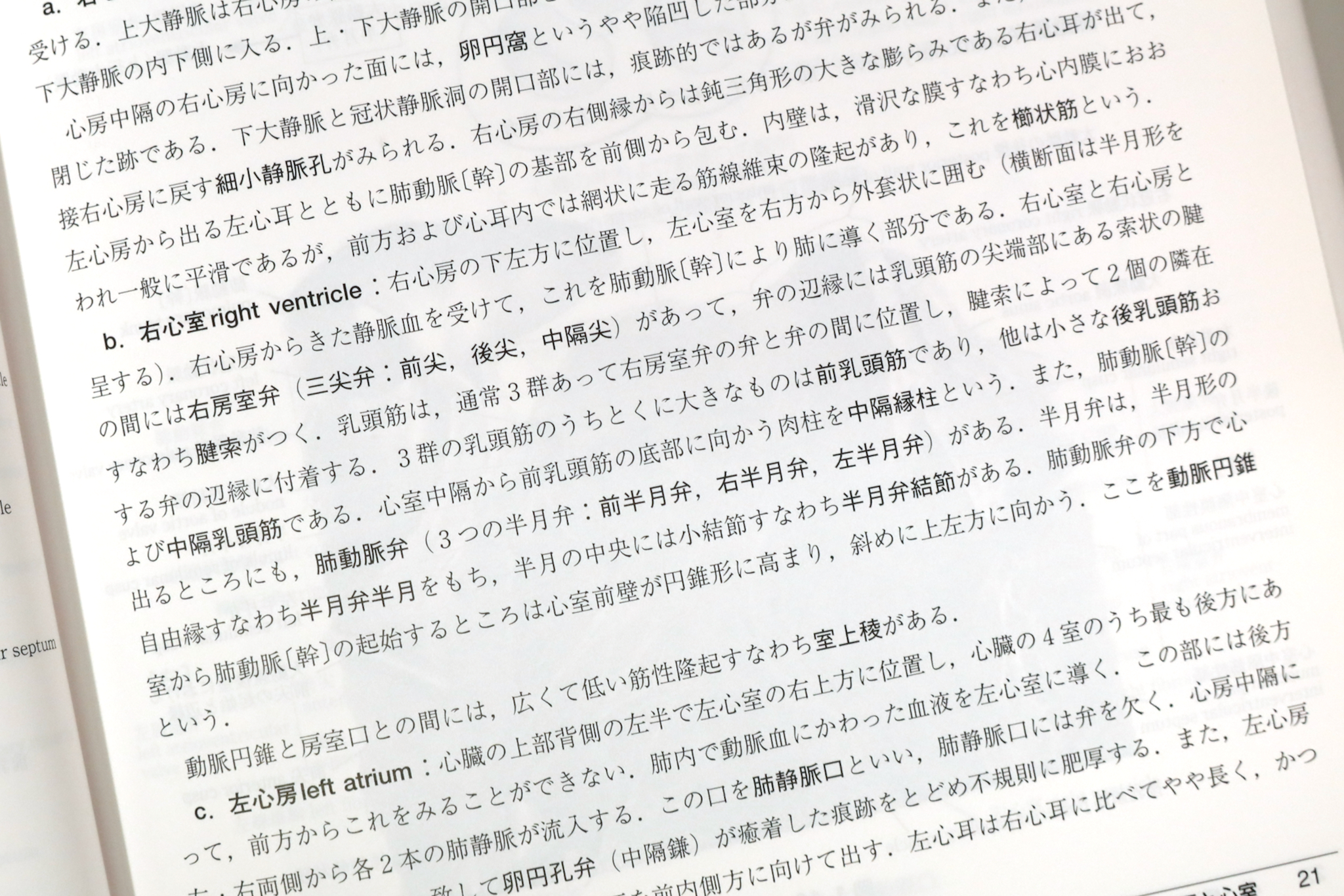

20版では本文もわかりやすく全面的に改められた。全体のストーリーは19版と違わないが、記述がトップダウンになり(重要な基本の説明文が先)、文章に回りくどさが抑えられ、シンプルになった。また、箇条書きになり、重要な用語が長い段落中にちりばめられることがなくなった。

20版の本文:箇条書きになった

19版の本文

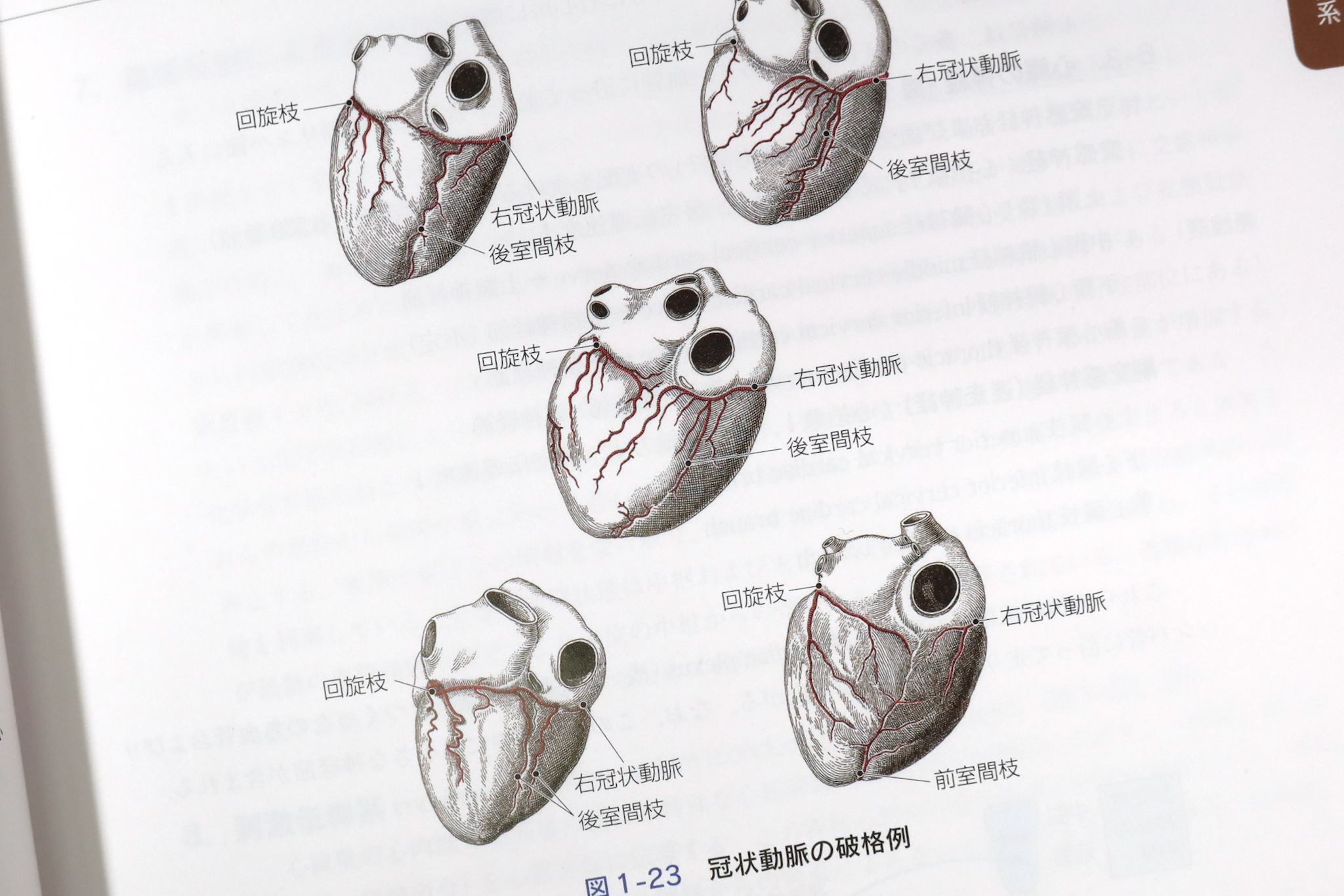

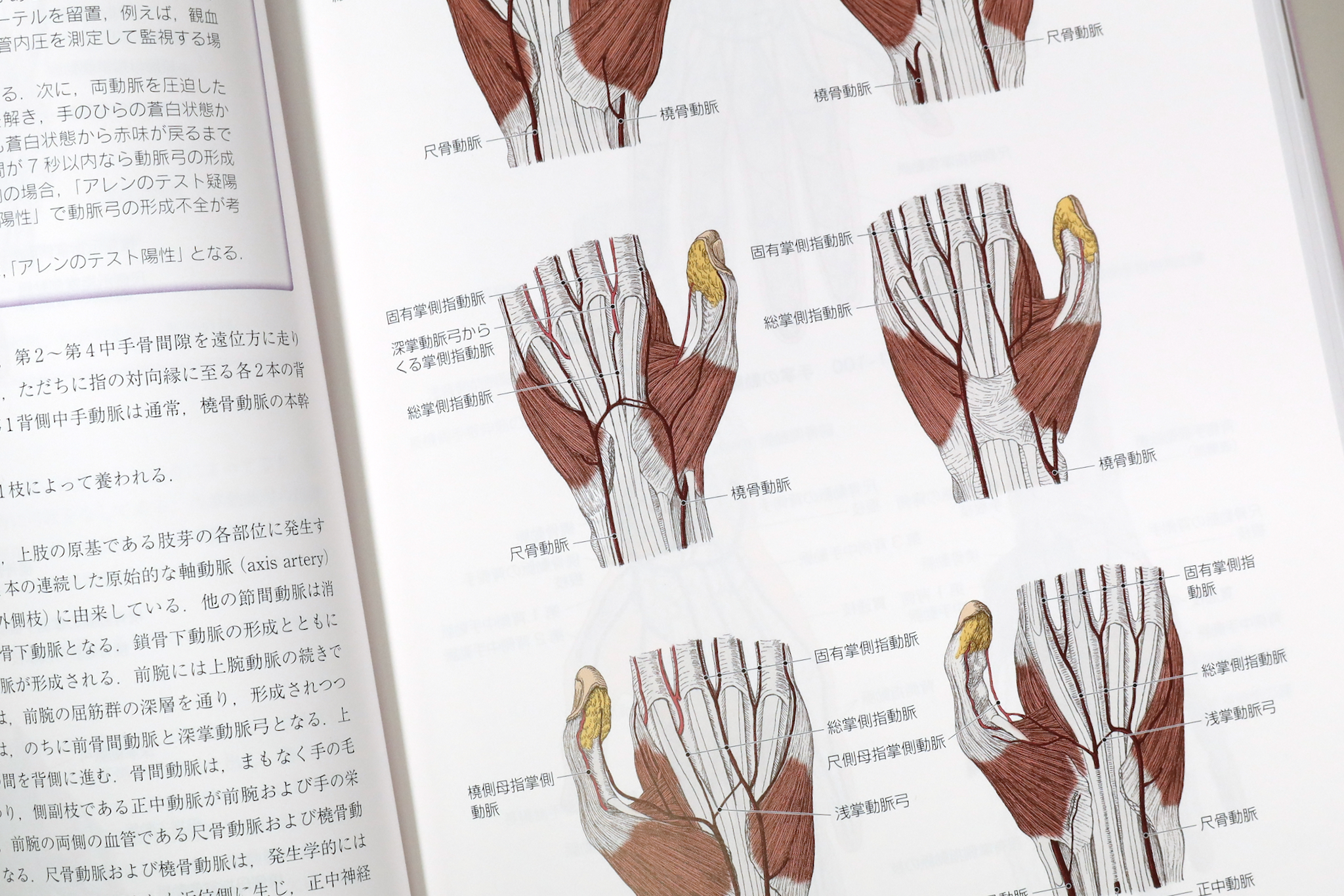

形態学書としての矜持は踏襲されている。なかでも解剖実習中に役立つのが、形態の多様性が記載されていることだ。なお、現代では「多様性」と表現されるが、本書では従来通りに「破格 anomaly」と表現されてはいる。

冠動脈の多様性

浅手掌動脈弓の多様性

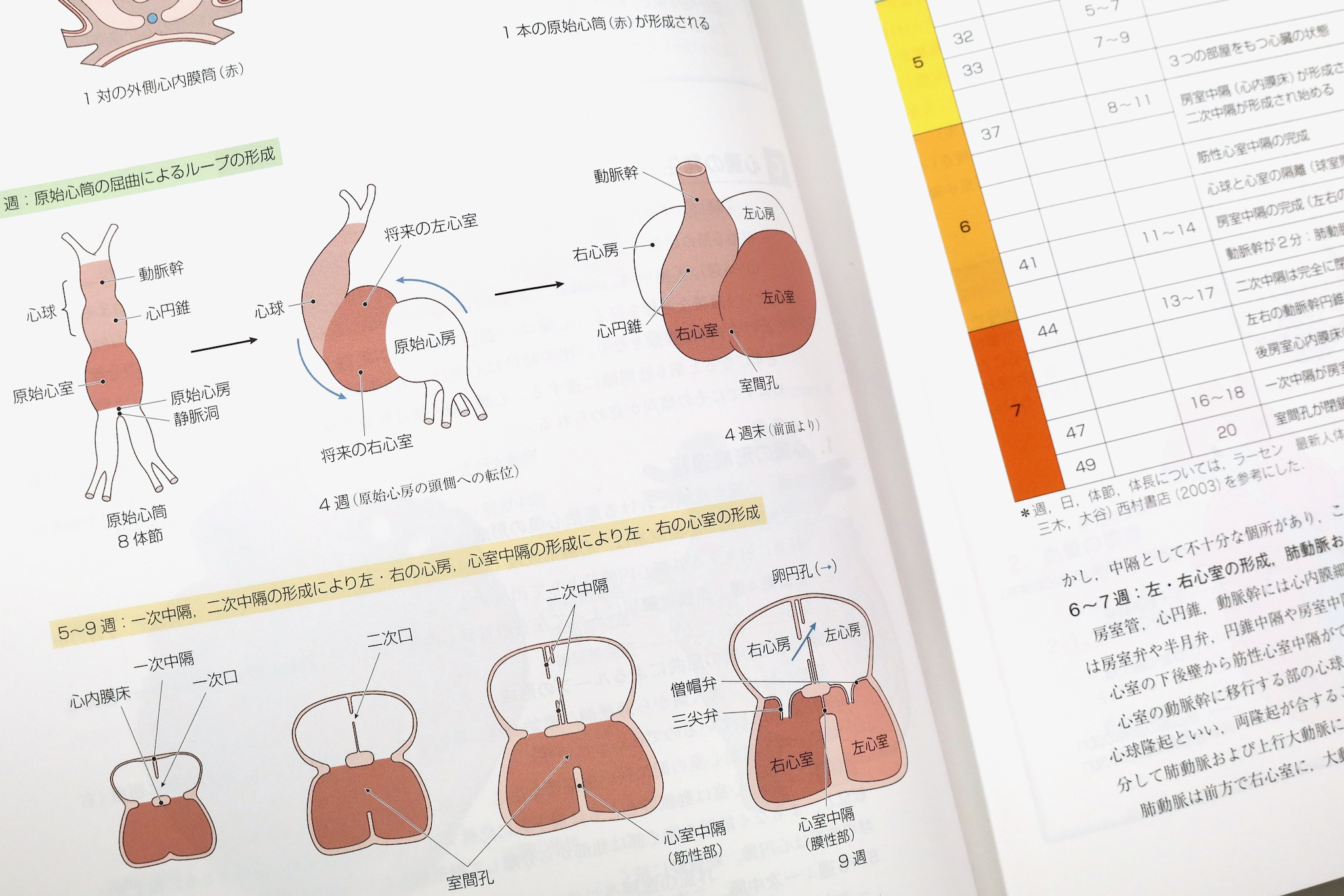

最後には系統ごとの発生学がコンパクトに記載される。

心臓の発生

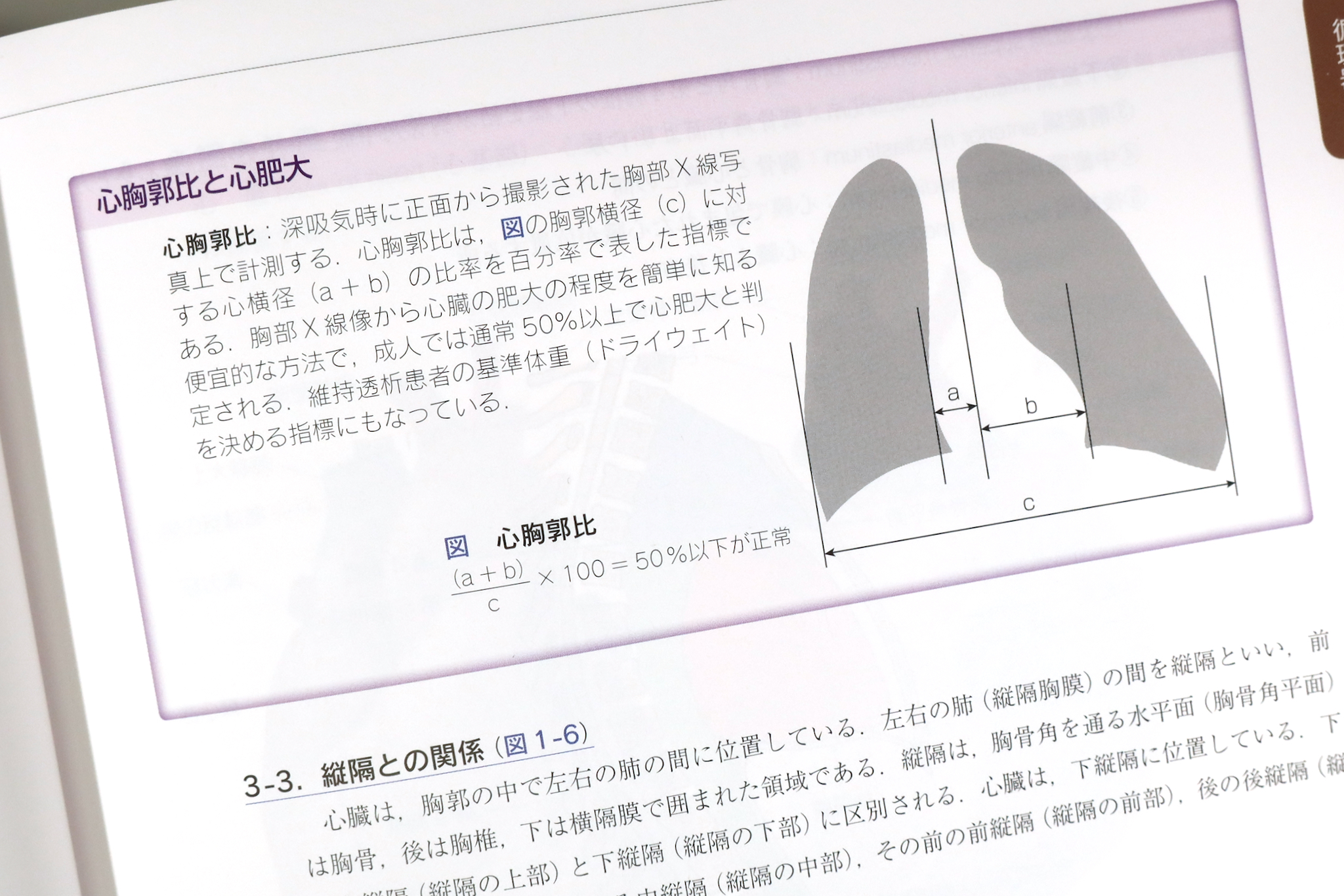

今回の改訂で新たに加わったのが、臨床関連事項のコラムだ。いずれも、臨床医学に進めば必ず学ぶ事柄だ。

コラムだけではなく、本文や図にも臨床に関連する記述が追加されている。ただし、読者の理解には少なめだ。たとえば、冠動脈の多様性の図はあるけれども、本文中の冠動脈説明では室間枝と回旋枝にしか言及されない。また、刺激伝導系の経路の説明でKochの三角やTodaro腱が言及されるものの、参考図がないので、どういうものなのか読者は理解しかねるだろう。

また、画像解剖学や体表解剖学は本文中にはほとんど記載されない。

心肥大の画像診断

WPW症候群。ここの前半の段落に「しかし」が4つもあって難解

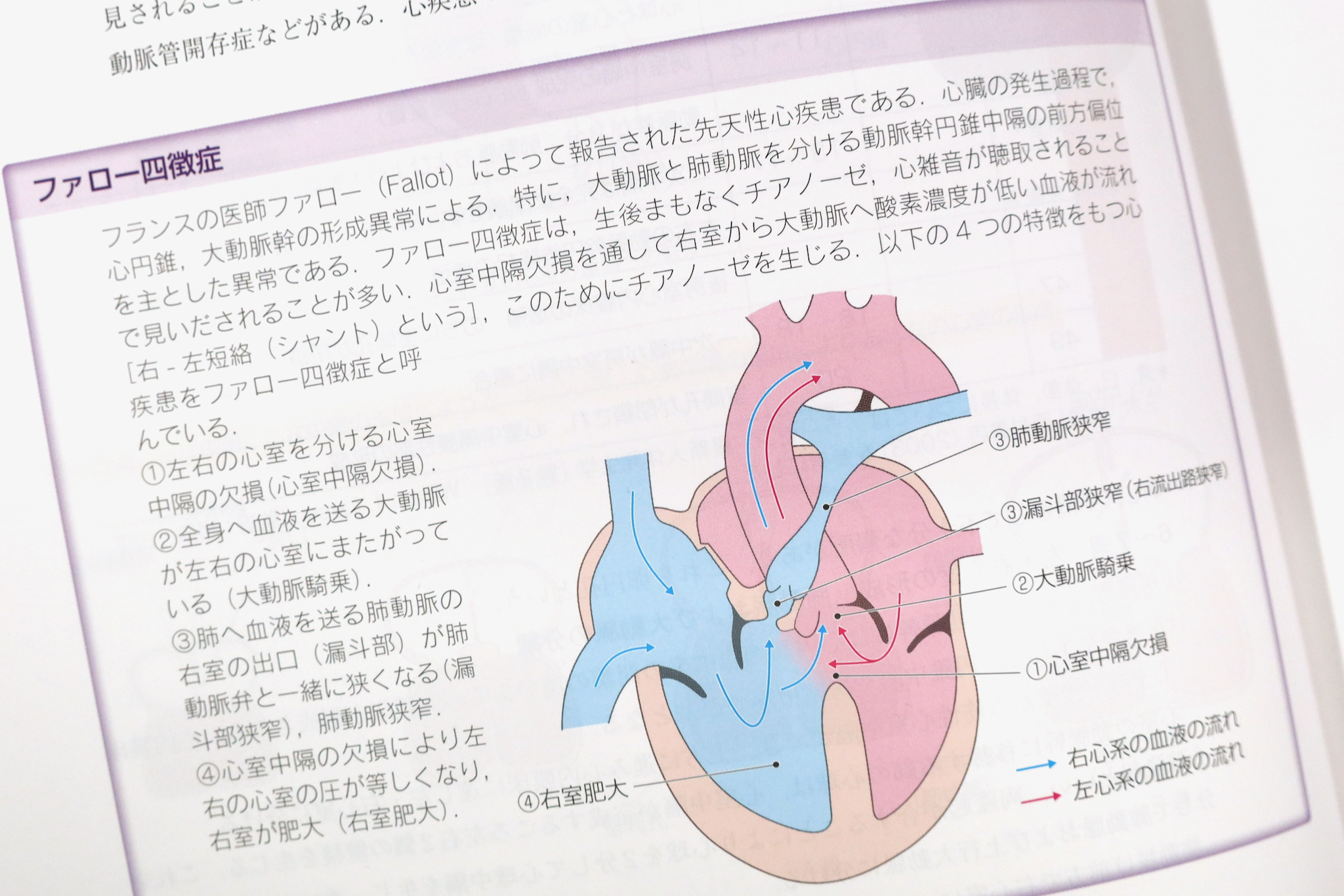

ファロー四徴症

日本で制作され、かつて『日本人体解剖学』と双璧をなしていた解剖学書に、『解剖学–分担』がある。いまも在庫されているが、最後に改訂されたのは30〜40年近い。また、入門書としてよく使われた『人体解剖学』は継承されないままになった。今回継承された『日本人体解剖学』は幸運であった。