キリン解剖記

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

筆者は動物の解剖学者。国立科学博物館で研究員をされている。研究テーマは頚の解剖らしい。物心つくまえからキリンが好きで、大学に入ってキリンの研究者になることに決めた。「解剖男」として知られる動物の解剖学者に師事し、キリンの頚に思いがけない発見をした。

キリンの解剖学者の日々と発見

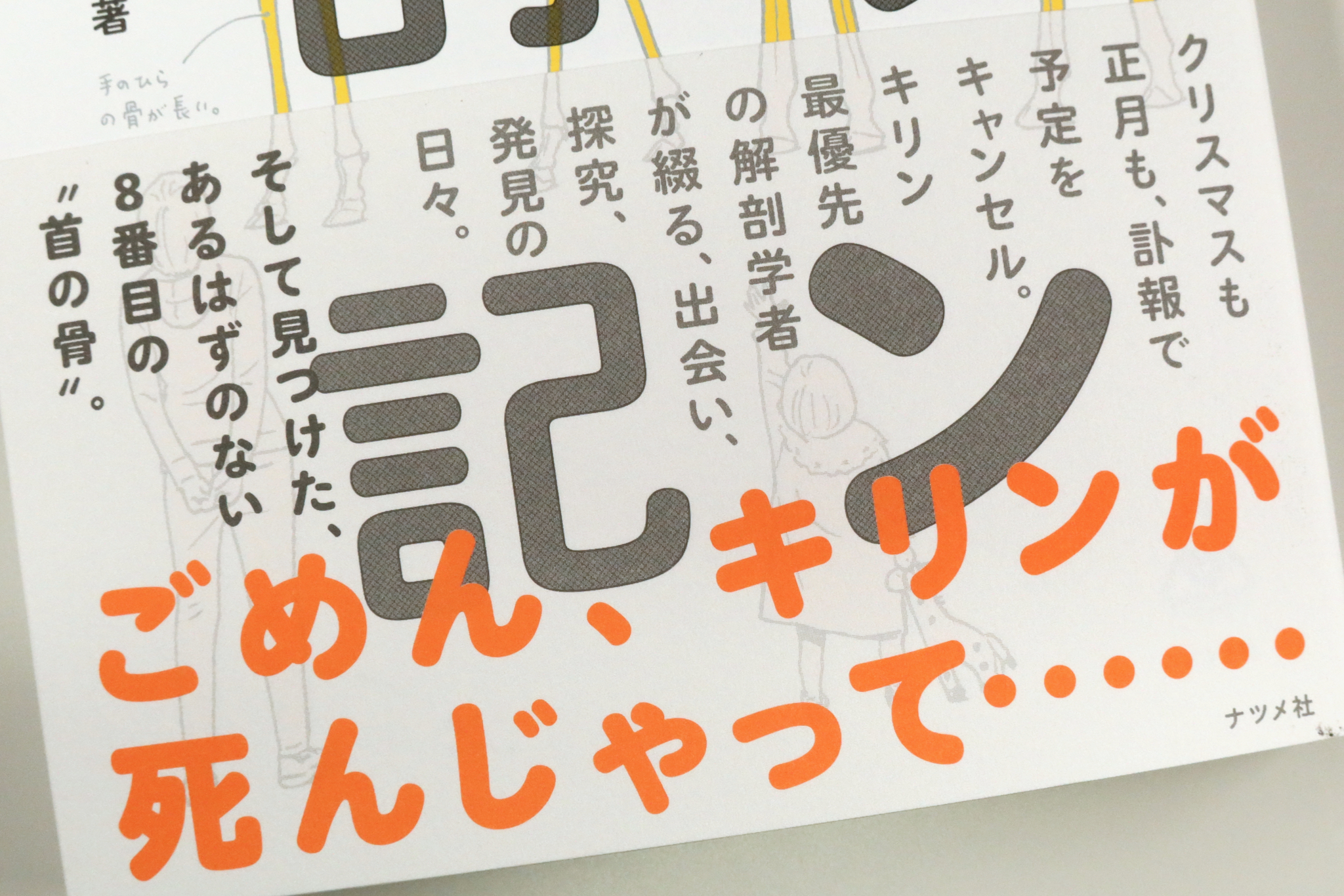

筆者は、学部生のとき以来、数10頭のキリンを解剖してきた。キリンの解剖に限っては世界有数であることに自負がある。ヒトの正常解剖と違って防腐処理をしないので、腐敗とのスピード勝負になる。動物園のキリンが亡くなって献体になれば、他の予定をキャンセルして回らなければいけない。それが本の帯の「ごめん、キリンが死んじゃって…」だ。そして、前書きからして、キリンの解剖の話だ。

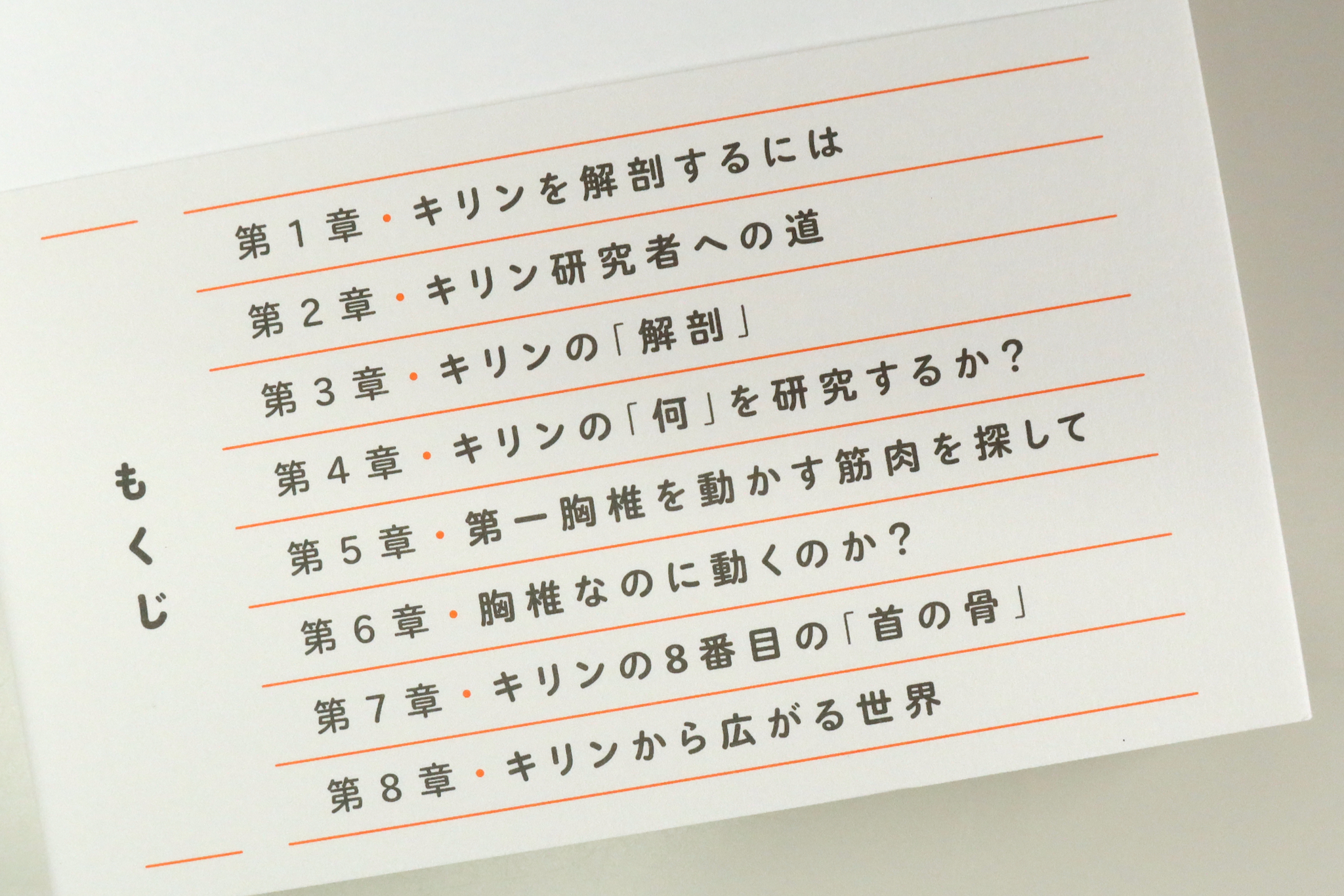

もくじ

はじめに:キリンの解剖の様子から

ヒトの解剖学はアリストテレス以来続いた学問だ。細部まで入念に調べられていて、教科書やアトラスが何冊もある。ヒトの遺体を素朴に解剖して新発見をしようとするには、あまりにも成熟している(*)。好奇心から突き進んで発見や発明をした解剖学者、たとえばジョン・ハンターのようなひとは、今では存在すら難しい。

* もちろん、臨床の視点で調べれば、未知の形態に出会うことは今もたくさんある。むしろ、臨床医学でほしい知識は解剖学の厚い教科書にも記載されていないことは珍しくない。ヒトの遺体を利用した「手術手技研修センター」が、この数年の間に全国の医学部で整備されてきているのも、そういうことだ。

一方で、(ヒト以外の)動物の解剖学には、いまだブルーオーシャンが残る。特に大型の四足動物は、解剖自体のハードルが高い。デカいし、重いし、解剖できる個体は少ない。分割しないと運べないし、防腐処理して落ち着いて剖出というわけにもいかない。研究の主要なテーマは「骨格系」の調査になる。筋系や神経系は骨格系に付随して調べられることが多い。内臓に関しては、教科書に記載されているのは小動物や魚類、家畜がほとんどだ。

ブルーオーシャンとはいっても、筆者が学部生の時に初めて経験したキリンの解剖は、得るものの何もない散々な体験になったという。

「解剖」は、当時の私にとって憧れの言葉だった。「解剖」と「解体」は、似ているようで全く違う。ただ適当に肉を削ぎ落としていくだけの「解体」ならば、正解も不正解もない。知識も技術も必要ない。一方で、「解剖」には知識も技術も必須だ。体の構造が頭に入っていなければ、解剖はできない。

— 第3章 キリンの「解剖」から

ヒトの解剖学実習でも、予習を怠ったために、これを思い知った履修生は少なくないはずだ。それでも、ヒトならば実習書や教科書であらかじめ知識を仕入れておける。「巨人の肩の上に乗る」ことができる。一方で動物の解剖は、解剖者のほぼ一人旅だ。解剖者自身の観察力と思考力が必須になる(⁑)。筆者はキリンの解剖を繰り返しながら、それを身につけていった。

⁑ 実習書や教科書のサポートがあるとはいえ、ヒトの解剖学実習でも観察力と思考力はあるだけ動員しよう。「解剖」ではなく「解体」になってしまう。ときには「損壊」にまで落ちぶれる。

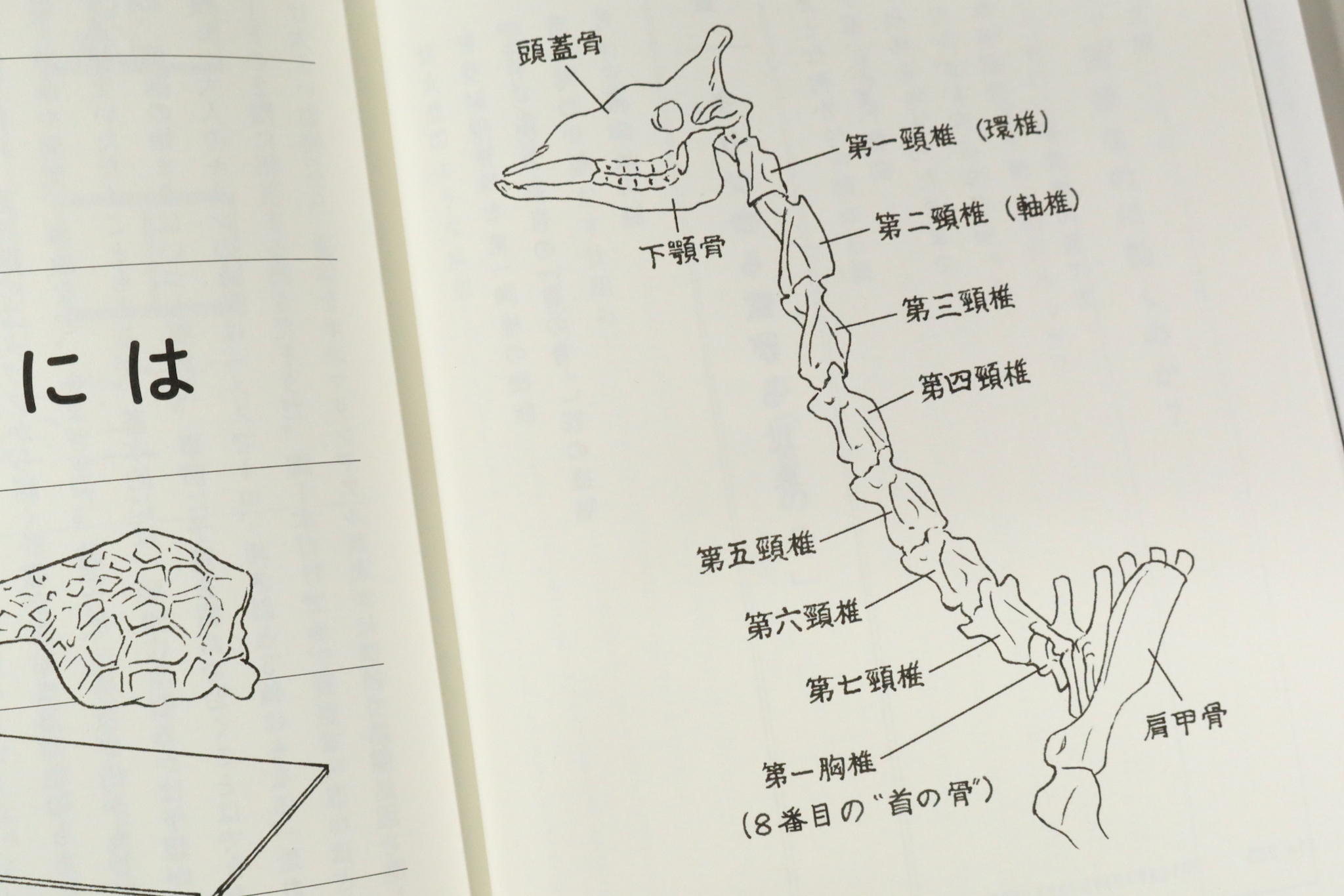

解剖ができるようになっても、新発見をするには、つまり研究者になるには、研究テーマをみつけないといけない。そのきっかけになったのはひとつの論文だった。「キリンの頸椎は7つではなく第1胸椎が8つめの頸椎である」ことを主張していた。しかし、キリンの第1胸椎にも肋骨が付着していることに変わりなく、これを第8頸椎とするのはバカげていると、学会では忘れ去られていた。筆者はこれをテーマにしようと思い立つ…(以下略)

キリンの頚の発見:キリンの第1胸椎は、近縁のオカピのそれとは異なる特徴を持つ

この本はキリンの解剖に取り組んだ研究者の自伝だから、この本にあるのはキリンの話題だ。けれども、あなたが医学生だとしても、解剖から体の成り立ちを学ぶ姿勢が参考になる。

また、動物一般の体の構造は興味深く、形態への洞察に役立つ。ヒトの解剖学や発生学をより深く意味づけることができる。比較解剖学のテキストを図書館で見つけて拾い読みしてみよう。