3D解剖アトラス 第2版 3Dメガネ付

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/.sites/site83/wwwroot/web/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

立体写真(ステレオグラム)を使った解剖アトラス。写真を使った解剖アトラスとして代表的な『解剖学カラーアトラス 第7版』の著者のひとりによるもので、共通したプロジェクトの成果だ。

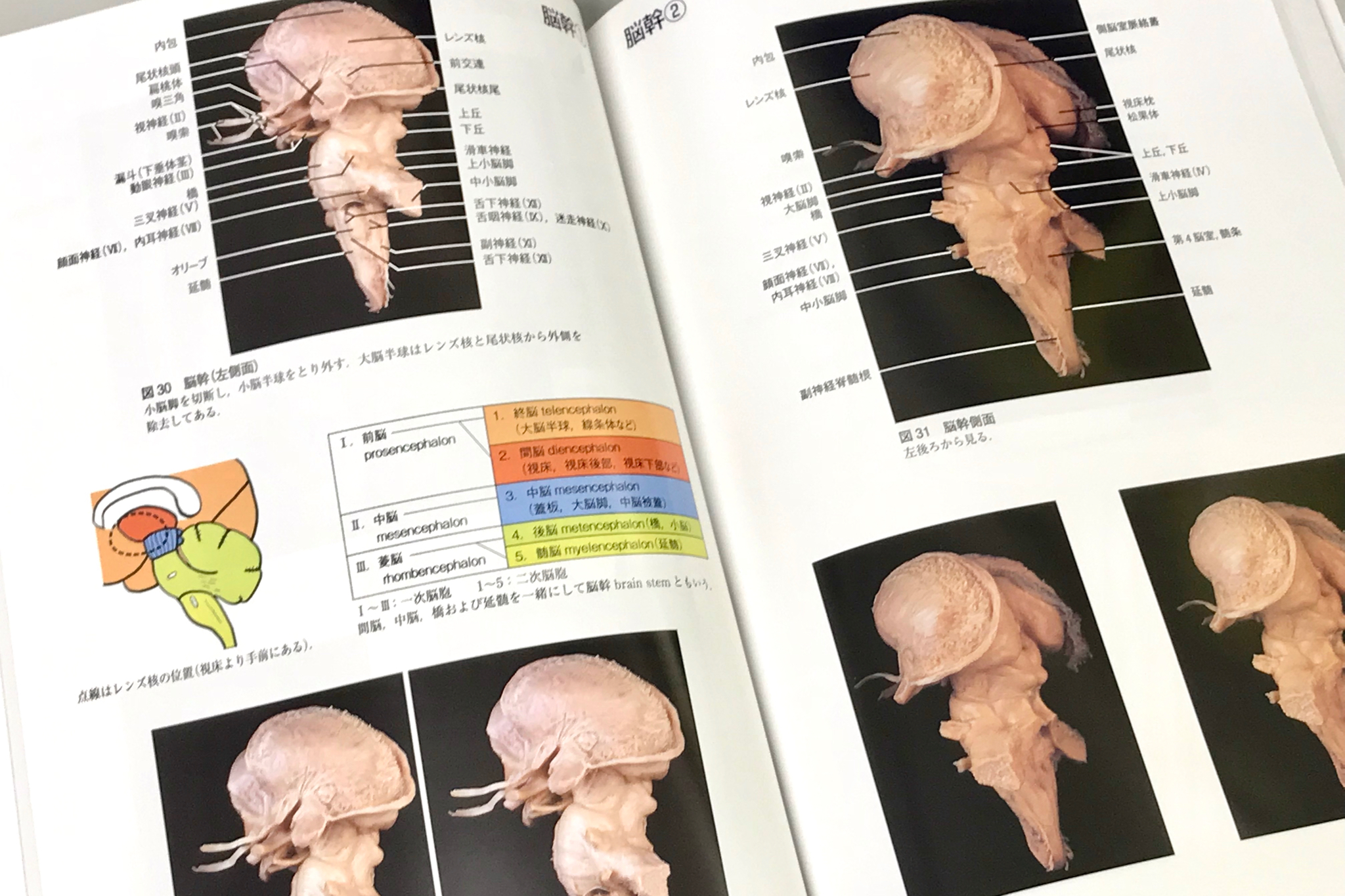

『解剖学カラーアトラス』でもなじみのある写真は多いが、人体の全部をカバーするのではなく、立体でみることに意義のある構造が選ばれている。普通の写真でもわかるようなものは含まれない。脳、胸腹部内臓、関節が充実している。アンギオグラフィーの立体写真もある。普通の解剖の教科書やアトラスで勉強していて立体感が皆目わからない、というときに役立つだろう。解剖学書としては安価なので、追加で買ってもよいかもしれない。

ステレオグラムというのは、2枚組みの写真で、それらを左右の眼で別々にみると立体的にみえるようになっている。立体写真をつくるには、カメラを眼の幅だけ左右にずらして撮影する。

2枚の写真の並べ方に2通りあって、ひとつは右眼でみる写真を右側に、左眼でみる写真を左側に置く。これを平行法という。専用の3Dメガネを使えば立体的にみえるが、練習すればメガネなしでも立体視できる。もうひとつは、左右を逆にならべるもので、交差法という。3Dメガネを使わず、眼を寄り目にしてみる。本書の立体写真は平行法で、そのために3Dメガネが付属している。

1ページに1種類の写真があり、ページの上部に構造の名称、模式図、表があり、ページの下部に立体写真がある。

ページの上部に名称入りの図、下部にステレオペア

3Dメガネは、本の最後のページの厚紙に収められている。この厚紙が硬いので、本として使うにはじゃまになる。表紙裏に挟み込んで粘着剤で留めるなど、別な形で付属されていたらよかった。

本の最後に3Dメガネが入っている

3Dメガネは紙製で、プラスチックのレンズ(プリズムと凸レンズを組合せた形のレンズ)がのぞき穴に取り付けられている。永くは使えなそう。

付属の3Dメガネは紙製

本側は孔だけ

覗く側にレンズがある

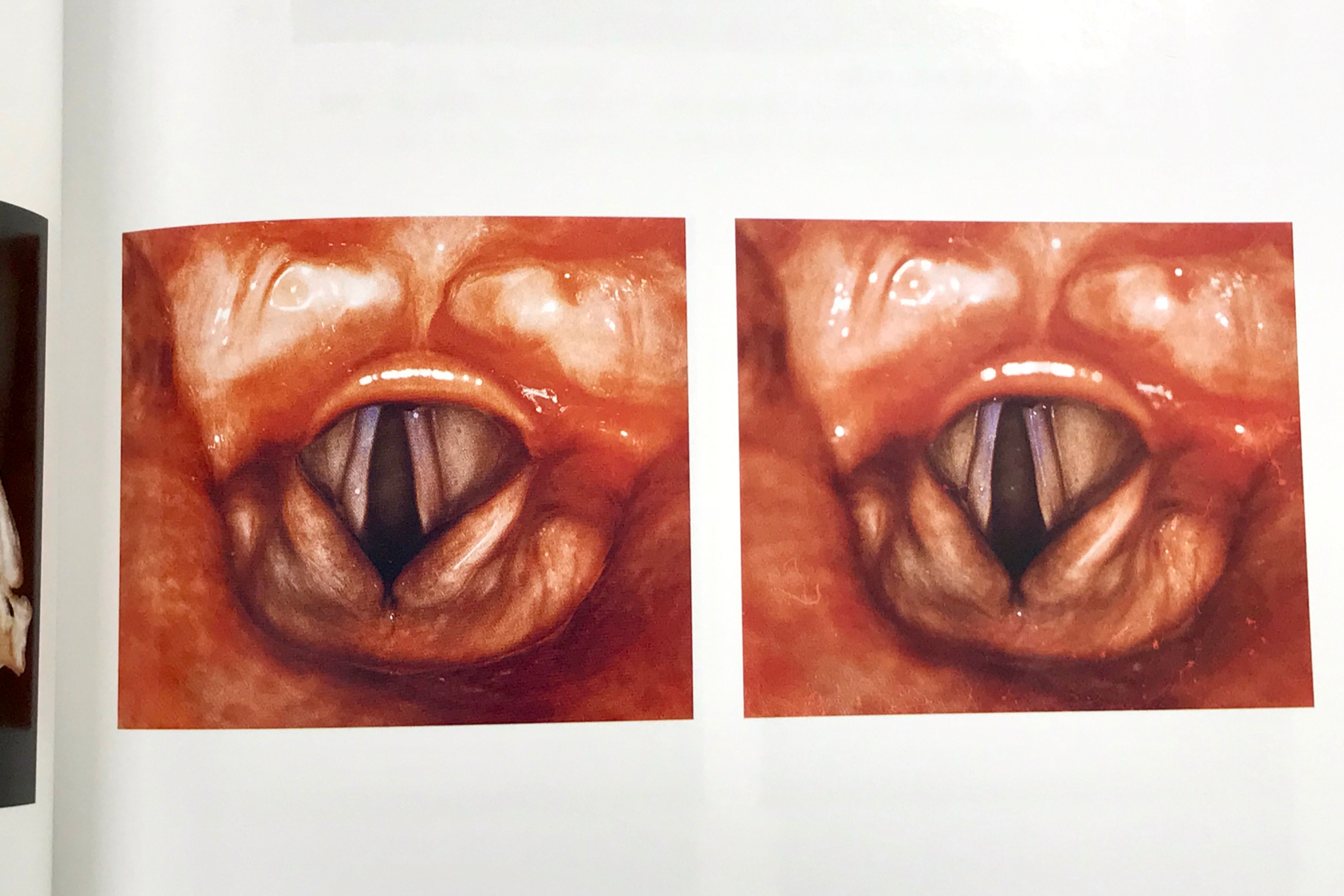

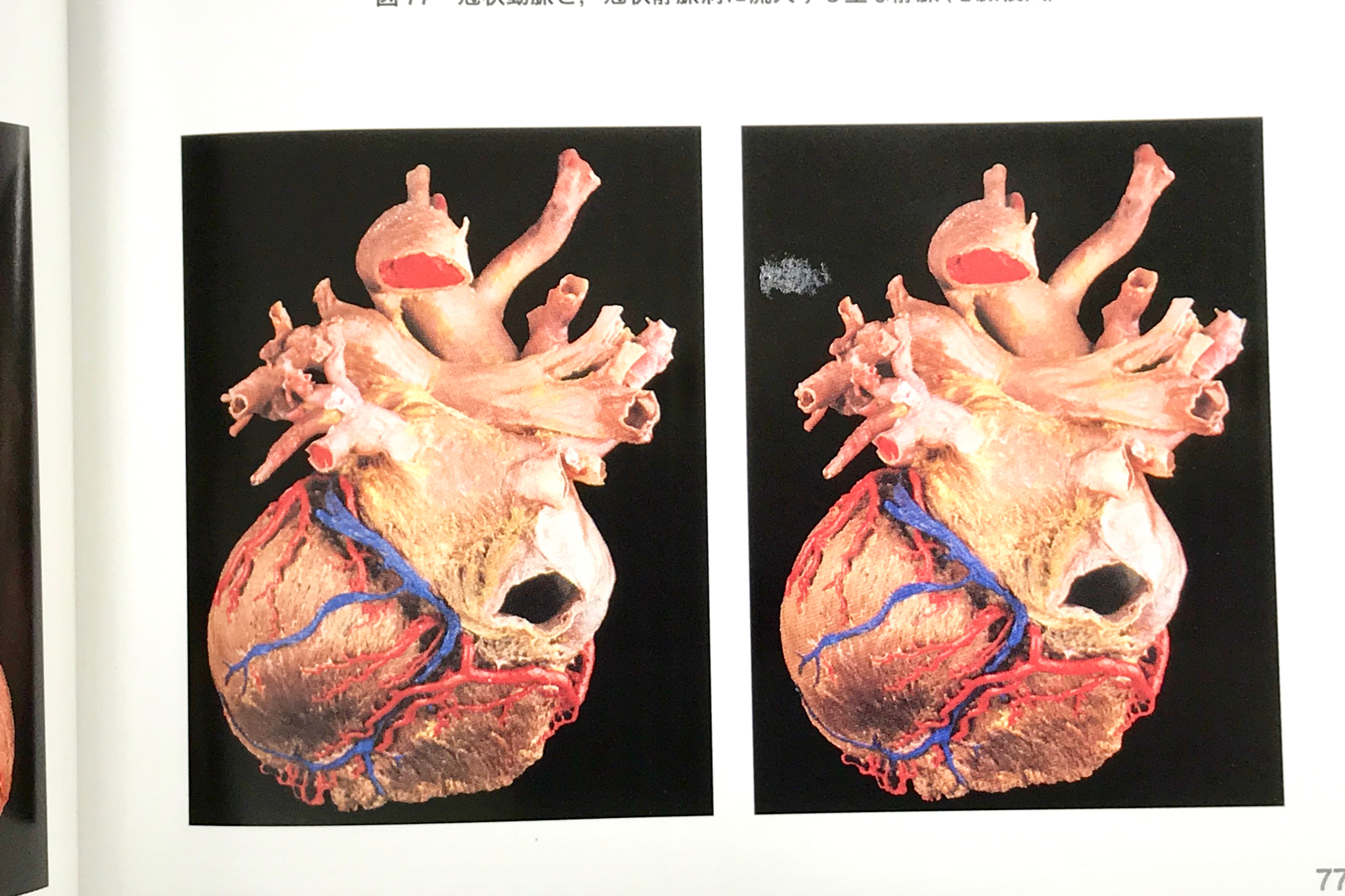

いくつか立体写真を紹介しよう。3Dメガネがなかったら(ふつうないと思うが)、左右の写真の間に紙などでついたてを立ててみると立体的にみえる。近視の人はメガネを外すとよい。VRゴーグルをもっていたら、このページをスマホでみたら立体にみえるかも知れない。

喉頭:気管挿管のときに覗くとこうみえる

心臓の後面:下壁の平らなのがよくわかる

十字靭帯:交差の具合や位置関係がよくわかる

立体写真は19世紀中ごろにはあって、時折ブームになっている。本書のようなステレオグラムの本が日本で流行ったのは、1997年ごろが最後だろうか。現在も売られている本はほとんどない。本書の初版も1997年で、状態のいい古書にはプレミアが付いていた。

3Dテレビは流行らなかったが、いまはVRが流行りそうな、まだそうでもなさそうなところだ。本書もVRのコンテンツにしたほうがよかったんじゃないだろうか。