プラクティカル 解剖実習

授業時間短縮に対応した解剖学実習書。

2012年に脳実習の実習書が出版され、同じ著者で2017年に人体解剖学実習の実習書が出版された。著者は岐阜大学の解剖学教授で、イラストを描いたのは動植物の博物画家。

書名の「プラクティカル」というのは、次のようなことのようだ:

- 少ない回数で完了できるように剖出手順を構成した

- 写真や図を多用し、剖出手順が具体的にわかりやすくなるようにした

- 分量を抑え、見開きで区切りがつくように工夫して、実習室で扱いやすくした

- 学問的な内容や臨床に関連する項目は省いて、他書や講義に任せた

両書のカバーの袖(折り返し部分)

解剖学実習の授業時間は世界的に削減傾向にある。実習が省かれた国や大学も少なくない。日本も同様に削減傾向にあるが、廃止はされていないだけよい。それでも、従来から使われてきた実習書(『解剖実習の手びき』など)は、少なくなった授業時間に合わなくなっている。

著者の岐阜大学も例外ではない。2015年度のカリキュラム(p.115〜)をみると、肉眼解剖学、神経解剖学、組織学が10週間にわたってあり、午前が講義・チュートリアル(*)・自習で、午後が実習になっている。解剖実習は26回×3時間(延長を含まない)。本学との違いは、座学の割合が多いことと、そこにチュートリアルが組まれていることだ。

* チュートリアル:日本の医学教育分野で用いられる和製英語。Problem-based Learningを差す

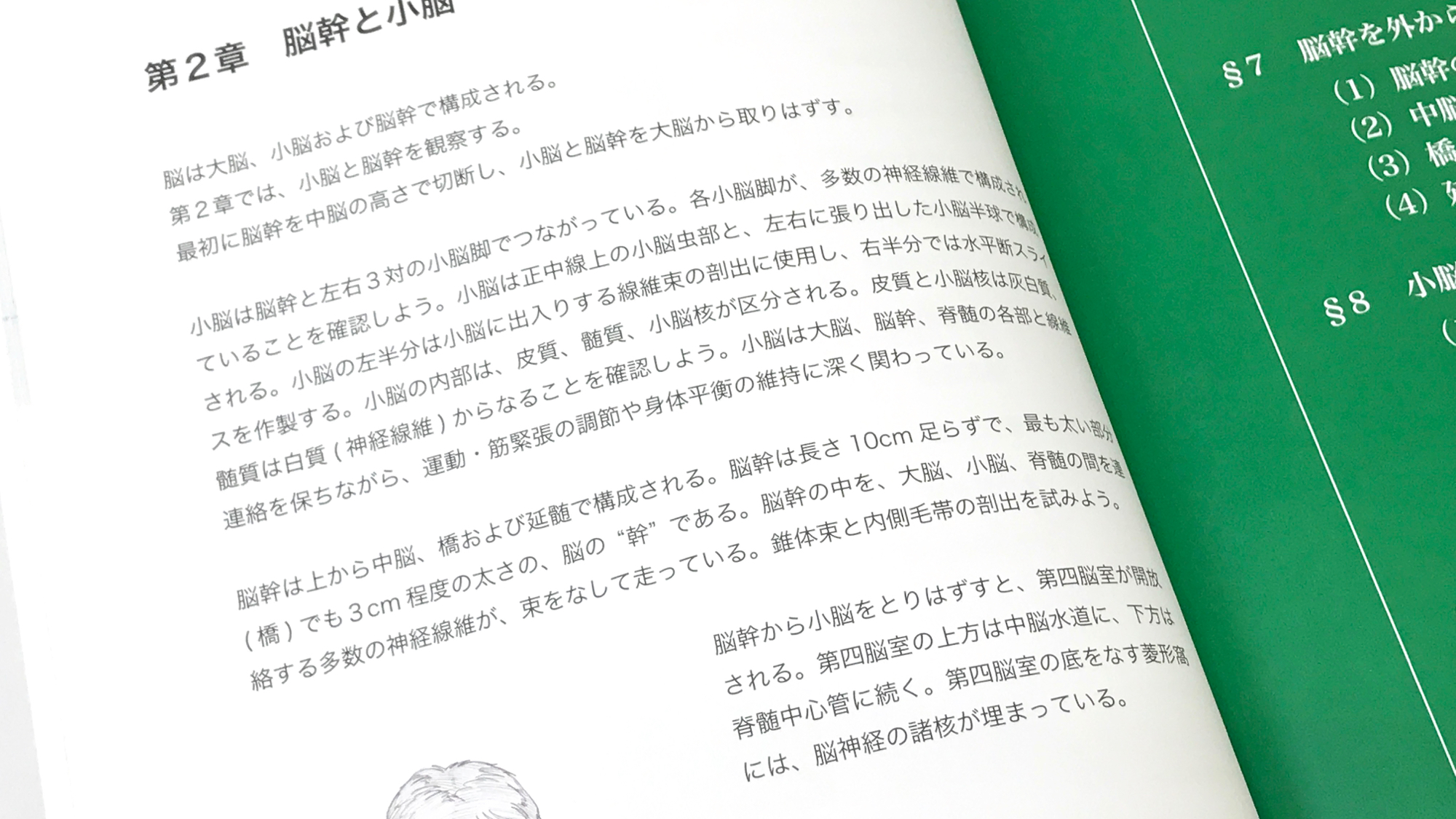

『プラクティカル 解剖実習 脳』

本書は脳実習の実習書。4回の実習で完了するようになっていて、それに対応して全体が4章に分かれている。実習部分だけで82ページあるから、一回の実習で20ページ進めばよい。紙面のレイアウトはゆったりとしていて、文字も大きめだ。見開きで一段落の手順が済むようになっていて、説明文の近くに図が置かれている。そのため、実習中のページ繰りが少なくて済む(本が汚れないようにページをめくるのは億劫なものだ)。

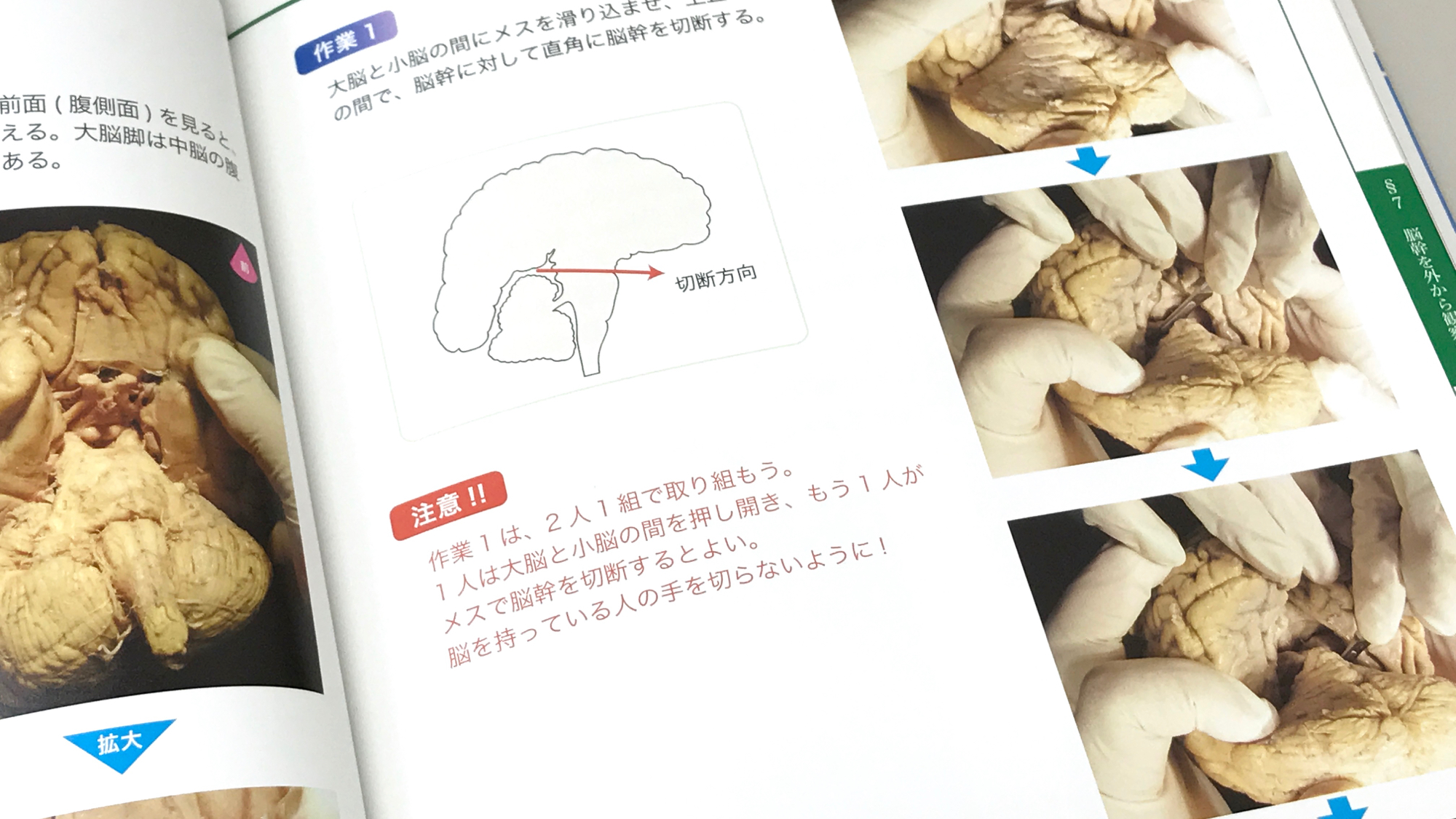

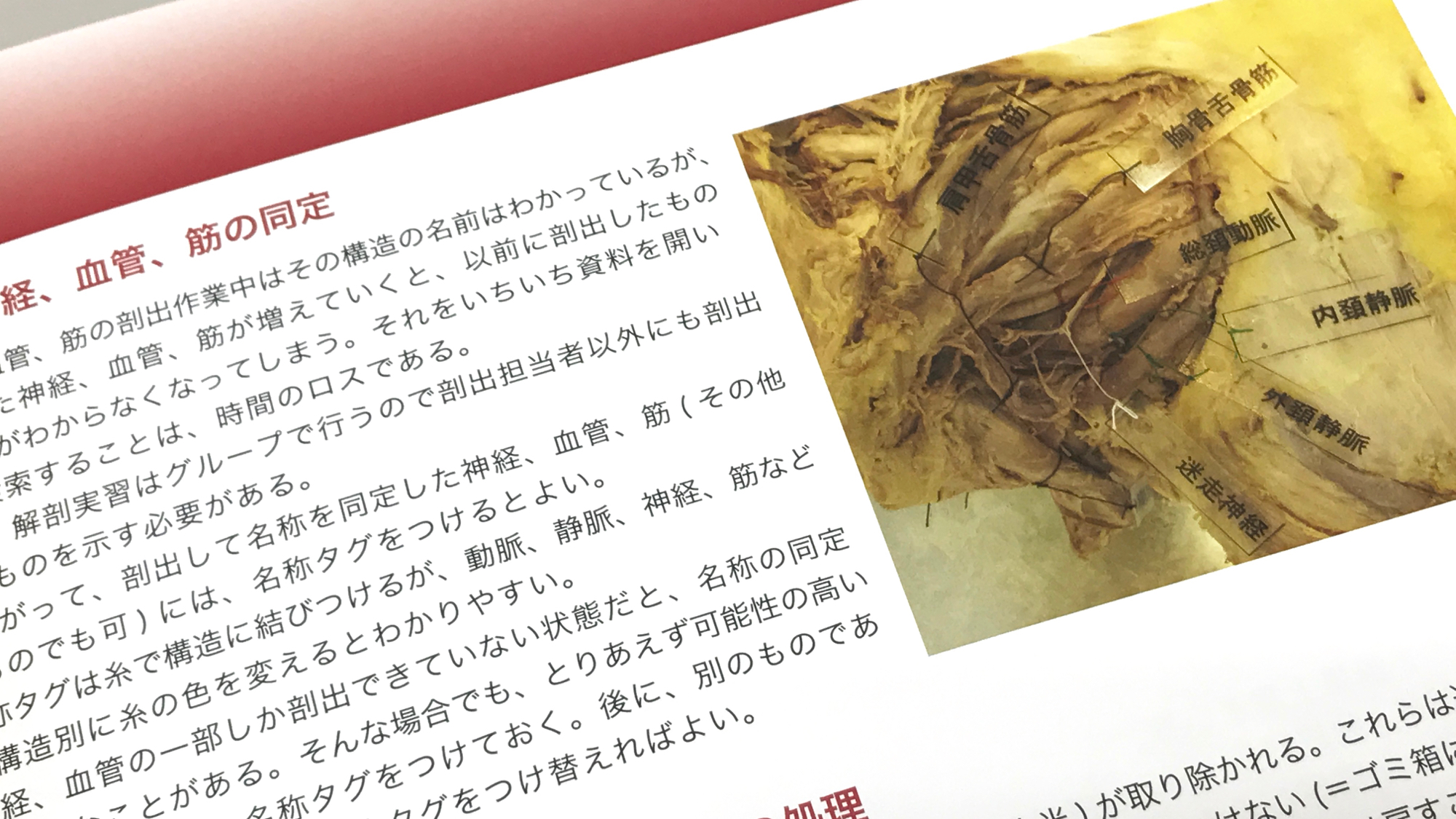

剖出手技は細かいステップに分けられ、写真を多用して説明されている。ビジュアルに納得しながら解剖できるので、迷いなく効率的に剖出を進められるだろう。気をつけなければいけないところは、赤い字で明示されている。

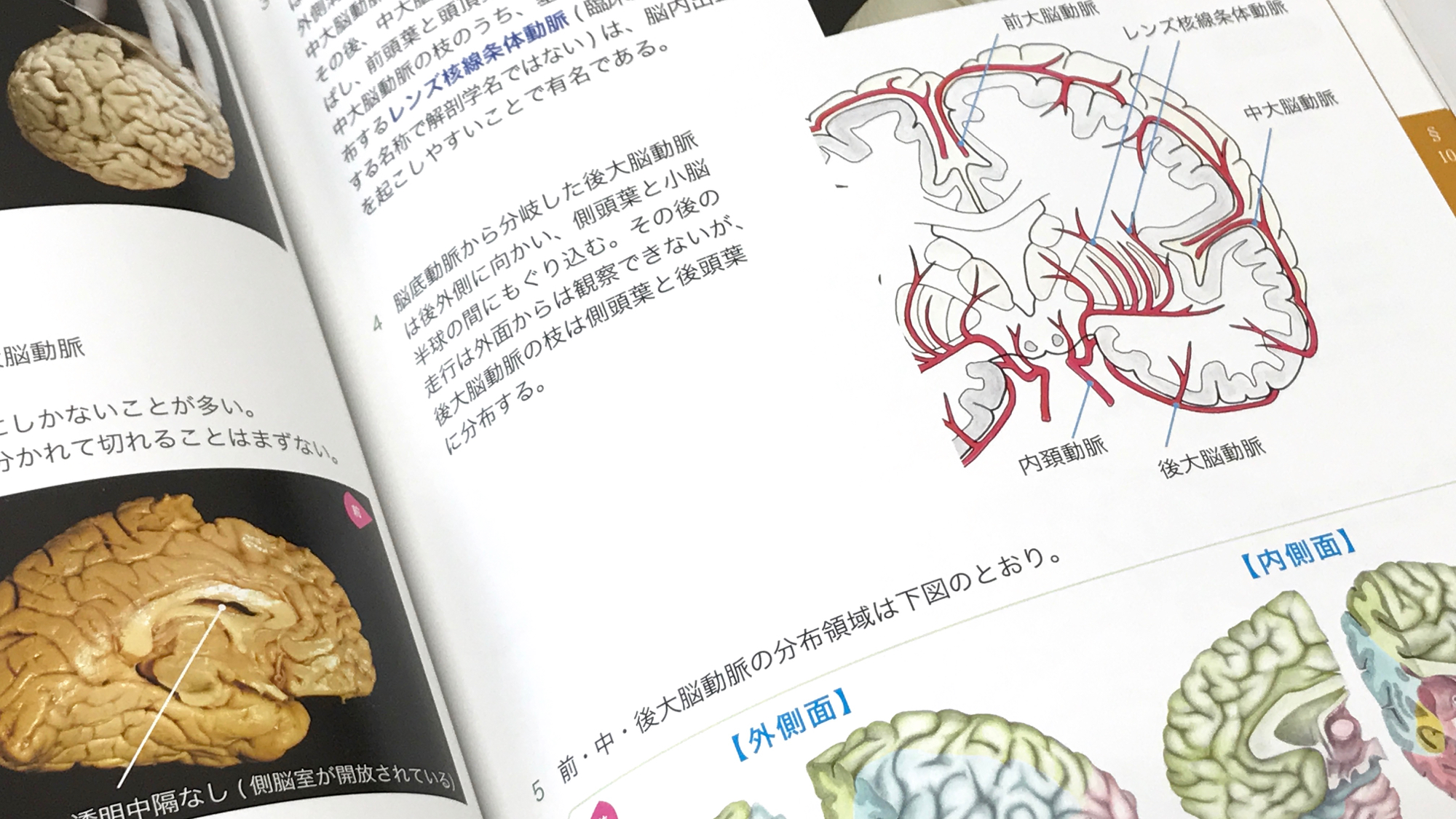

写真の品質は良好で、写っているものがよくわかる。写真で説明しきれないものは、丁寧に描かれたイラストが補っている。

本書は手順書に徹している。神経解剖学的な記述は殆どなく、なぜそれを剖出するのかの意味づけはない。本文からほかの教科書やアトラスを参照するための「キュー」もない。用語も日本語だけだ。写真や図が豊富だが、手順の説明に使われているだけで、アトラスのような構造や解剖学名を示すようなものではなく、名称を示すラベルは手技に必要なだけしかないか、全くない。つまり、学問的な内容は、講義・教科書・アトラス・実習中の教員のサポートに任されている。履修生の予習も重要だ。実習と座学とを結びつけるのは、初学者は苦労しそうだ。実習と座学とを結びつけるのは、初学者は苦労しそうだ。

もっとも、脳を肉眼的に観察しただけでは、その機能はほとんど知り得ない。授業や予習がよく補っていれば、実習書は手順に徹することができよう。逆に、それらがなく本書だけで実習すれば、脳をバラバラにするだけになるだろう。

各章の初めには、その内容のまとめがある。その日の実習の初めのブリーフィングに役立つだろう

序文

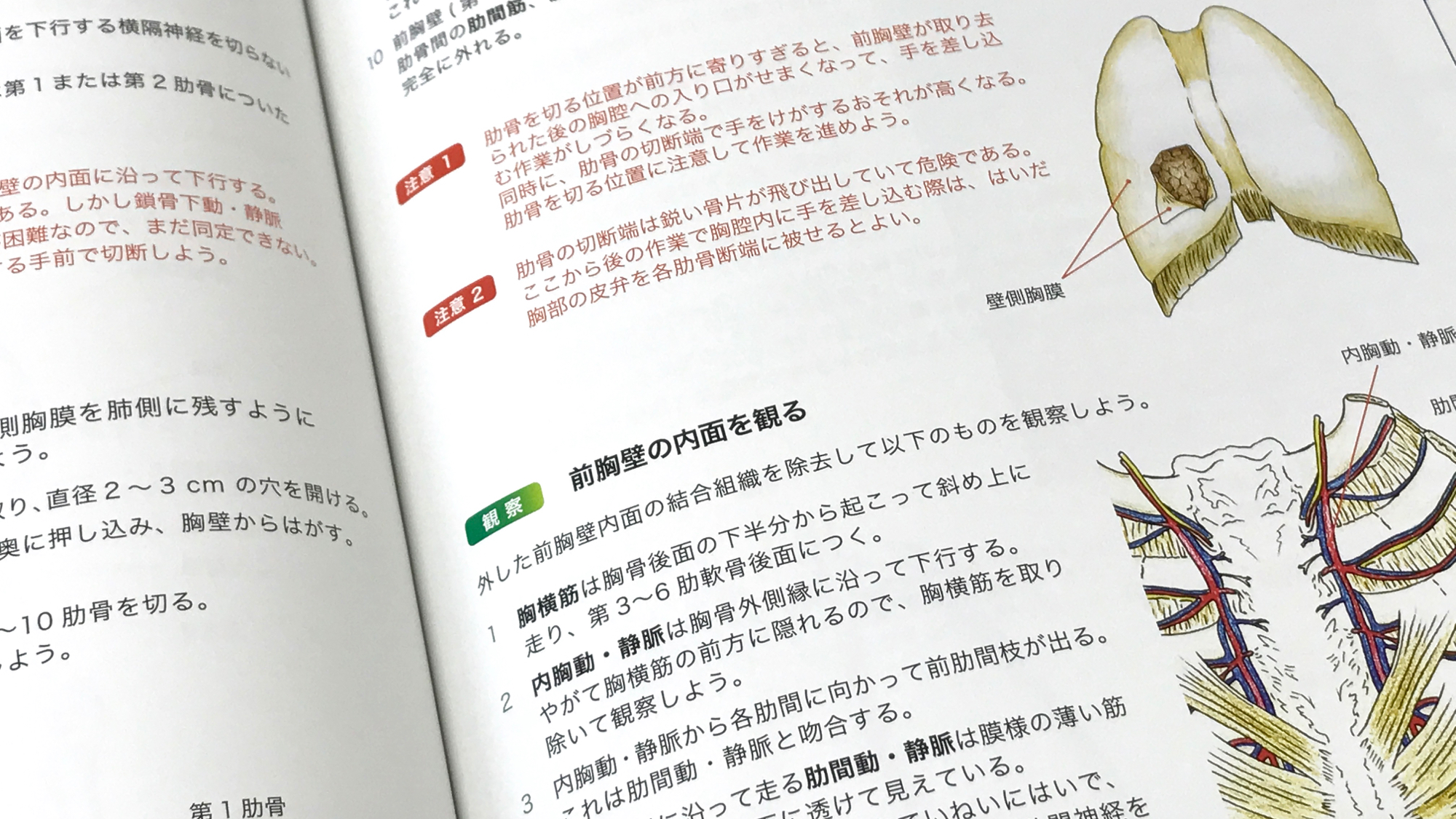

手順が簡潔な文章と豊富な写真・図で説明される。ここで説明されるのは切り方を間違いやすいステップだが、写真の通りやれば間違わないだろう

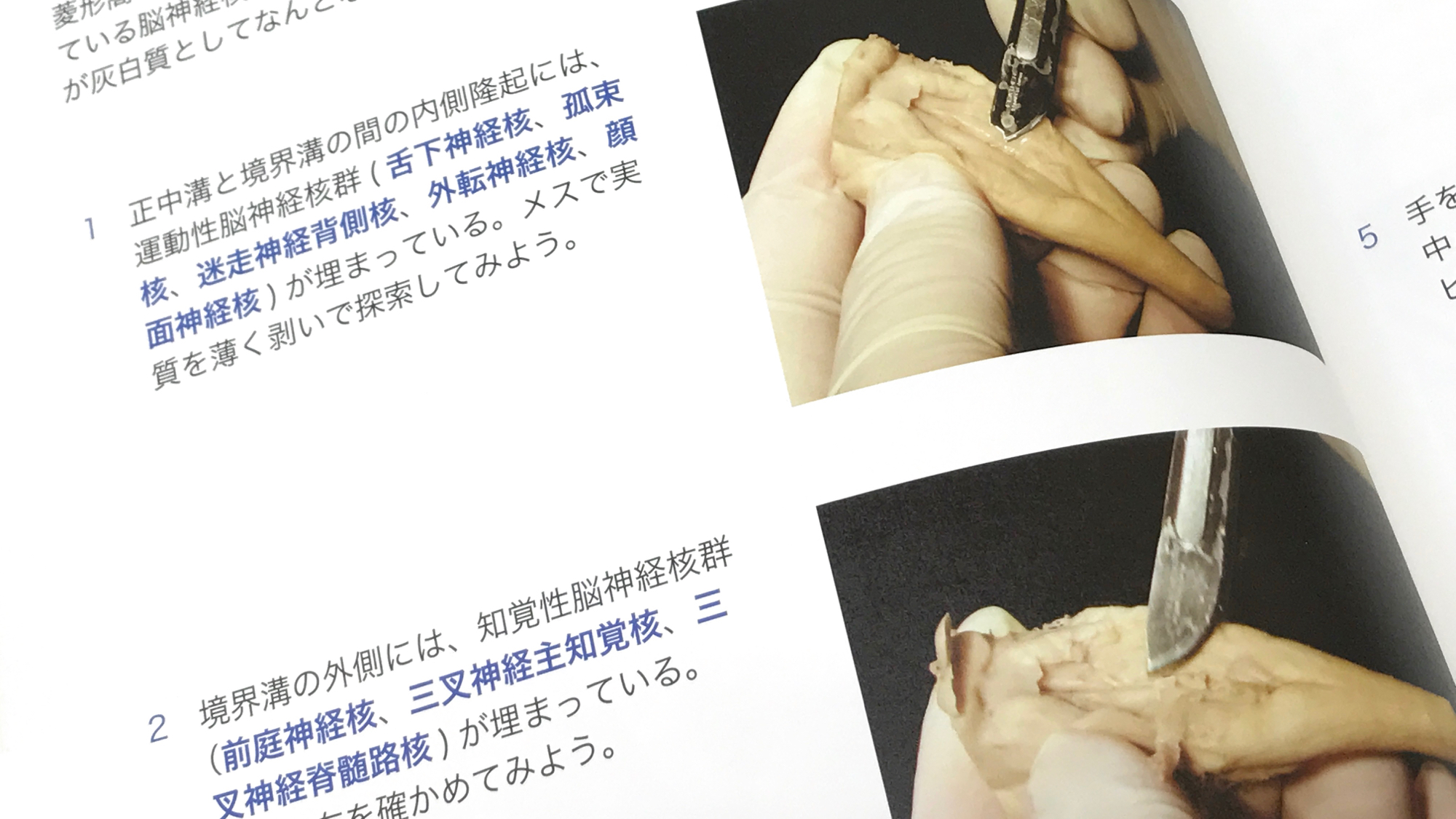

「薄く削ぐ」というような指示は、文章だけではその程度が掴みにくいが、写真があるとわかりやすい

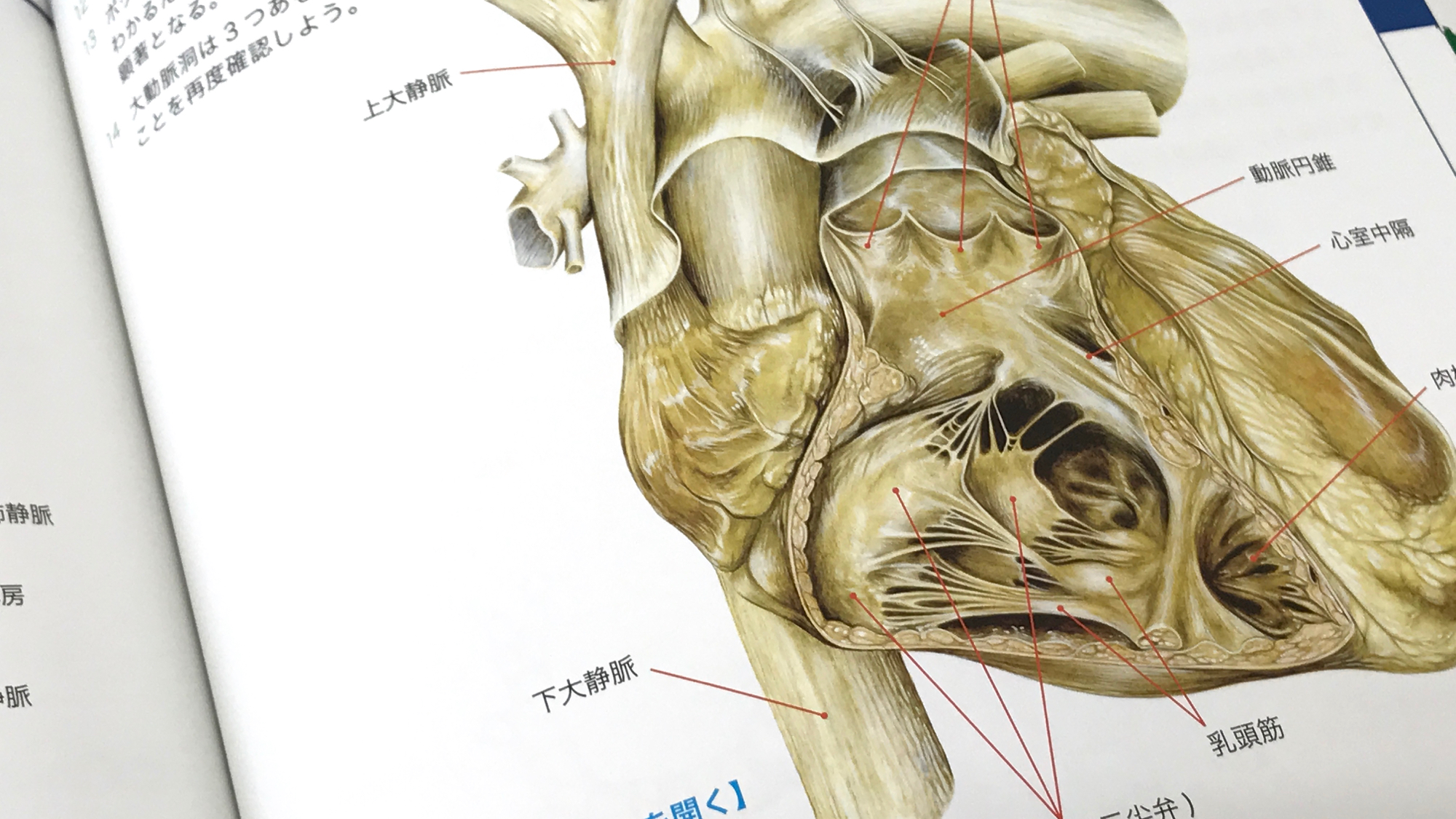

写真だけでは説明しきれないところはイラストが補っている

『プラクティカル解剖実習 四肢・体幹・頭頸部』

本書は人体解剖学実習の実習書。前書と同様のスタンスだ。ただし、人体解剖学実習は、脳実習と比べて分量が多く多様なので、本書の分量も多い。実習部分だけで200ページある。

前書と比べて、多少急造の感はある。限られた時間で剖出の様子をうまく撮影するのは困難だったらしく、本書では説明にイラストが多用されている。そのイラストも、前書と同様の丁寧さでは制作完了しそうにないとの判断から、ごく簡単な図が多い。

時間短縮に対応し、手順自体に従来の実習書から省かれた部分がある。例えば、足底の解剖は省略されている。足根骨やその関節の剖出は省かれていないので、途中の行程が「剥がす」で済まされる。

前書と同様、解剖学的な内容や臨床との関連にはほとんど触れられない。本学のように授業のなかの講義の割合が少ない場合には、履修生が広く十分に予習することを期待しないといけないだろう(そしてそれは恐らくかなわない)。

本書を実習に使うと、手技上の苦労は減少するだろう。一方、学問の修得には一層の取り組みが履修生や教員に求められると想像される。本書が「プラクティカル」であるには、カリキュラムや教授体制もそれに合っていないといけないようだ。

脳実習書よりも制作は難航したようだ

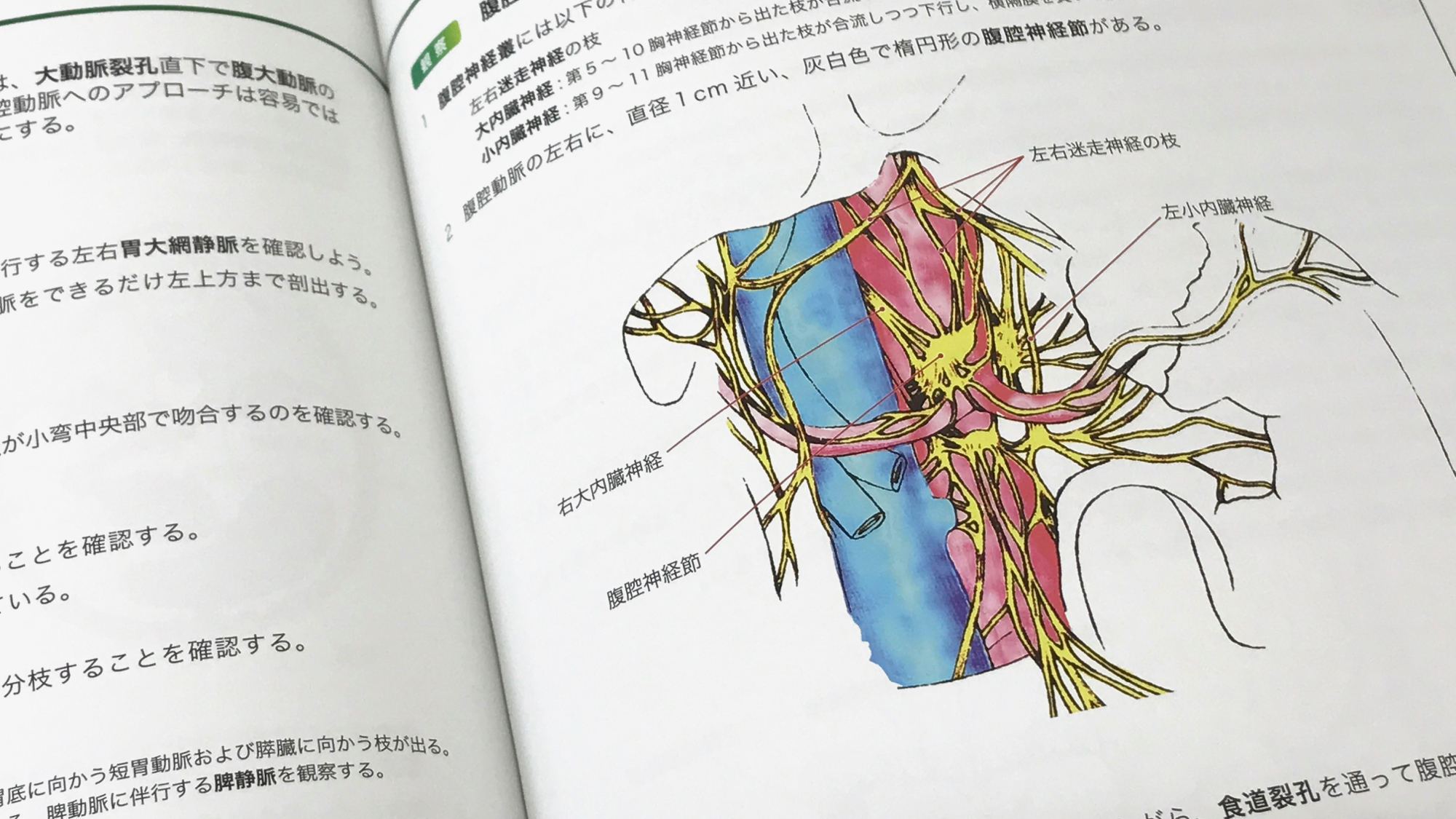

手順の説明はイラストが多用される

精細に描かれたイラストが少しある。制作初期のものだろうか

大半のイラストは、この図のような簡潔なもの。迫力には欠けるが、要点は押さえられている

ほかの実習書に見当たらないような、手技上の工夫がある。これは、印字されたプラスチックのラベル