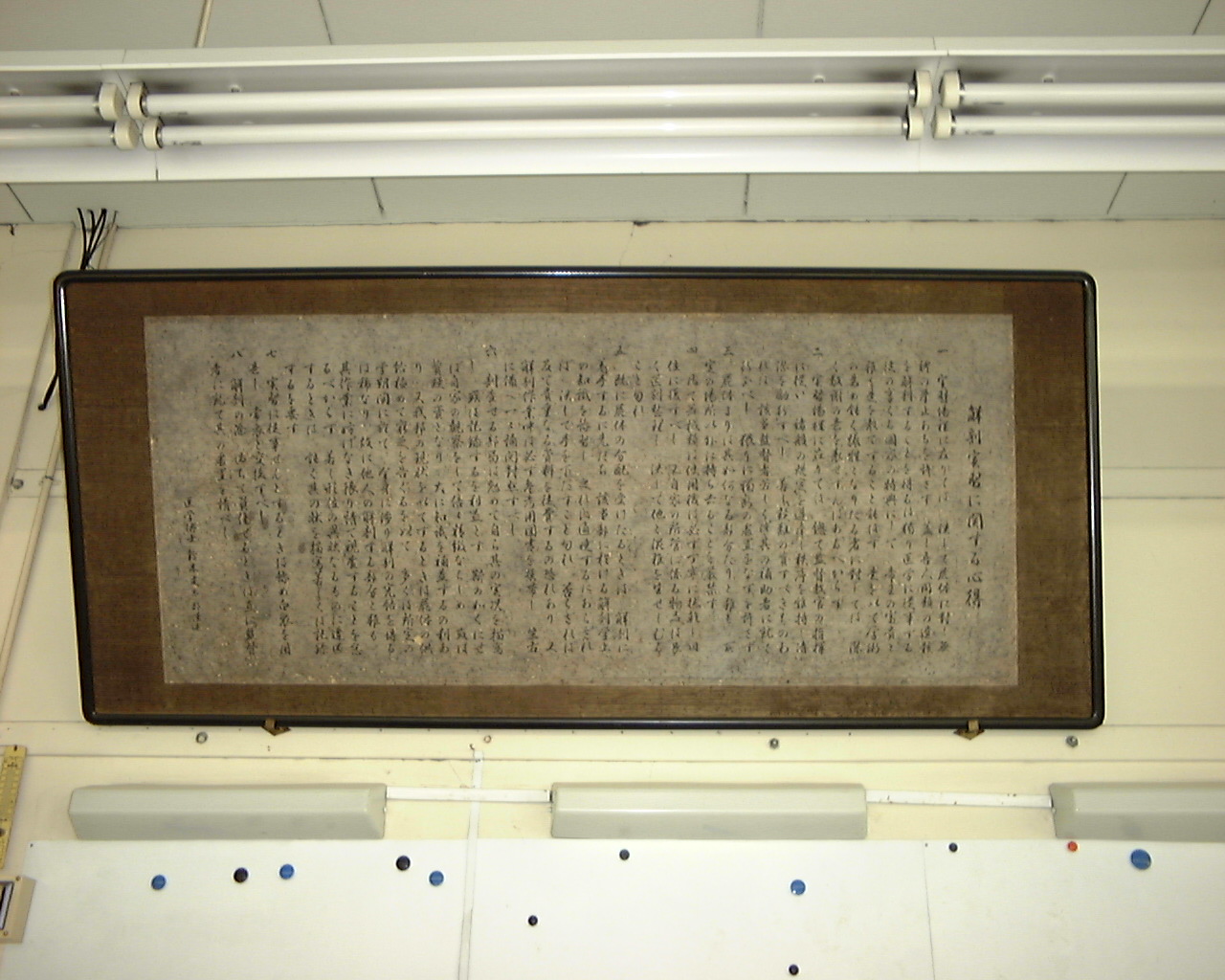

解剖実習に関する心得

一 実習場裡に在りては 決して屍体に對し無礼の挙止あるを許さず 蓋し吾人同類の遺骸を解剖することを得るは獨り医学に従事する徒の享くる國家の特典にして 帝王の富貴と雖も是を敢てすること能わず 是を以て学術の為め能く犠牲となりたる者に對しては 深く敬謝の意を表せずんばあるべからず

二 実習場裡に在りては 総て監督教官の指揮に従い 諸般の規定を遵奉し秩序を維持し清潔を勵行すべし 若し疑難の質すべきものあれば 該当監督者若しくば其の補助者に就て行ふべし 猥りに獨断の處置をなすを許さず

三 屍体よりは其如何なる部分たりと雖も 所定の場所以外に持ち去ることを厳禁す

四 凡て器械類は使用後は必ず丁寧に拭乾し旧位に復すべし 又自家の所管に係る物品は良く区別整理し 決して他と混雑を生ぜしむること勿れ

五 既に屍体の分配を受けたるときは 解剖に着手するに先だち 該当部に措ける解剖学上の知識を豫習し 之れに通曉するにあらざれば 決して手を下だすこと勿れ 否らざれば反て貴重なる資料を徒費するの恐れあり 又解剖作業中は必ず参考用図書を携帯し 坐右に備へ一々誦閲對照すべし

六 剖査せる部局は勉めて自ら其の実況を描寫し 或は記録するを利益とす 斯の如くにせば自家の観察をして倍々精緻ならしめ 或は質疑の資となり 大に知識を補益するの利あり 又我邦の現状を以てするときは屍体の供給極めて窮乏を告ぐるを以て 多くは所定の学期間に於て 全身に渉り解剖の完結を得るは希なり 故に他人の解剖する部分と雖も 其作業に妨げなき限り請て視査することを怠るべからず 若し形位の異状なるものに遭遇するときは 能く其の状を描寫若しくば記録するを要す

七 実習に従事せんとするときは豫め白衣を用意し 常衣と交換すべし

八 解剖の際 過ちて負傷せるときは直に監督者に就て其の處置を請べし

医学博士 鈴木文太郎謹述

本学職員により清書され額装されて2005年まで当学解剖学実習室に掲示されていたものより転記。

現代語訳(ChatGPT 4.1による)

解剖実習に関する心得

一 実習室においては、決してご遺体に対して無礼な振る舞いをしてはならない。私たちが同じ人間の遺体を解剖できるのは、医学を志す者に与えられた国家の特別な許可によるものであり、たとえ皇帝や王であっても許されることではない。このような学術のために自らを犠牲とされた方々には、深い敬意と感謝の念をもって接しなければならない。

二 実習室では、すべて監督教員の指示に従い、規則を守り秩序と清潔を維持すること。もし疑問や問題が生じた場合は、担当教員またはその補助者に直接尋ねること。勝手な判断で独自の処置を行うことは許されない。

三 ご遺体のいかなる部分であっても、定められた場所以外へ持ち出すことは固く禁じる。

四 すべての器具類は使用後、必ず丁寧に拭いて元の場所に戻すこと。自分の管理する物品についてはきちんと区別・整理し、決して他の物品と混同しないようにすること。

五 ご遺体の分配を受けた際は、解剖を始める前に担当部位に関する解剖学の知識を十分に予習し、理解していなければならない。理解が不十分なまま手をつけてはならず、そうしないと貴重な資料を無駄にするおそれがある。作業中は必ず参考書を手元に備え、必要に応じて確認しながら進めること。

六 解剖した部位については、できる限り自分で記録や描写を行うよう努めること。そうすることで観察がより正確・緻密になり、また質疑の際の資料にもなり、知識を深める助けとなる。また、現状ではご遺体の供給が極めて限られており、多くの場合、全身の解剖を一度に完了することは困難である(注)。他の学生が担当する部位であっても、作業の妨げにならない範囲で積極的に見学し、もし特徴的な形態や異常を見つけた場合は、その状況を記録または描写するよう心がけること。

七 実習に臨む際は、あらかじめ白衣を準備し、通常の服と着替えて臨むこと。

八 解剖中に誤ってけがをした場合は、すぐに監督者に報告し、その指示に従って適切な処置を受けること。

医学博士 鈴木文太郎 謹述

注:現代では献体制度の整備により献体数は充足されています。他の遺体を見学すべきことは現在でも変わりません。

鈴木文太郎

鈴木文太郎(すずき ぶんたろう、1864年12月3日 – 1921年1月9日)は、明治から大正期にかけて活躍した日本の解剖学者である。加賀国金沢(現在の石川県金沢市)に、蘭方医・鈴木儀六の長男として生まれた。1888年に帝国大学医科大学を卒業し、解剖学教室に入室、田口和美教授の助手となった。1893年には第四高等中学校医学部(現・金沢大学医学部)の教授に就任し、1896年から1899年までドイツに留学して解剖学を研究した。帰国後の1899年、京都帝国大学医科大学の創設に際し、初代解剖学教授として招聘された。

鈴木は、日本における近代解剖学の基礎を築いた人物であり、特に解剖学用語の整備に尽力した。1905年に刊行された『解剖学名彙』は、国際解剖学用語に基づく日本初の解剖学用語集であり、日本における解剖学用語の標準化に大きく貢献した。また、従来の洋書翻訳に依存するのではなく、日本人の遺体解剖に基づいた『人体系統解剖学』の著述を開始し、日本人の身体特性に即した解剖学の確立を目指したが、完成を見ずに逝去した。

さらに、鈴木は美術解剖学の分野にも貢献し、蔵田貞造との共著『美術解剖学』を刊行した。これは、芸術家が人体を正確に描写するための解剖学的知識を提供するものであり、美術教育の発展にも寄与した。

鈴木文太郎の業績は、日本の医学教育や美術教育における解剖学の発展に多大な影響を与えた。彼の著作や教育活動は、後進の研究者や教育者に受け継がれ、現在の解剖学の基盤となっている。

ChatGPT 4.1+ウエブ検索 によるまとめ