医師の「できたらいいな」を叶える!ChatGPT仕事革命

本学医学部の図書館に買ってもらった。ChatGPTのマニュアル本である。筆者は医師で、院長。AI関連の開発にも関わったことがある/関わっている。

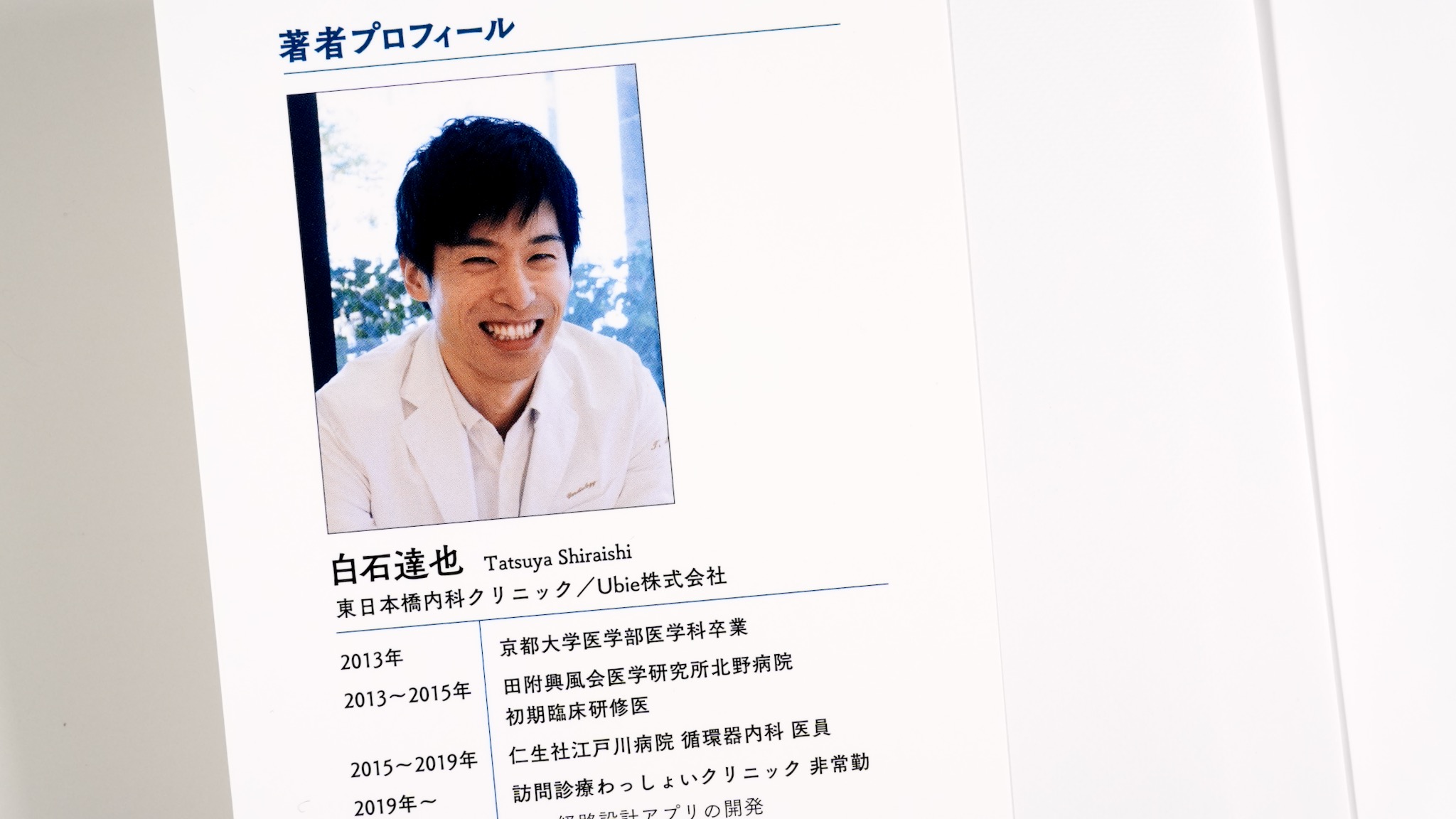

著者

ChatGPTが一般ユーザー向けにリリースされたのは、2022年11月、バージョン3.5のときだった。その能力に驚愕したひとは多かったろう。大学ではちょうど年度末の課題が出題されるころで、急いで「手口」を試したり、声明を出したり、課題の条件を厳しくしたりしたものだった。

それ以来、関連図書が雨後の筍のように出版された。それでも生成AIの進みが速く、本がすぐに陳腐化してしまう。本書の場合なら、ChatGPTの世代でいうとGPT-o1まで。o3、o4、Deep Researchはカバーされていない。

まあ新しめの話は、「ウエブ検索」をオンにしてChatGPT自身に訊ねたらいい:

最近流行ったジブリ風イラストを作ってほしいのですが、ガイドしてください

🧰 方法1:ChatGPTでジブリ風イラストを生成する

OpenAIのChatGPT(GPT-4o)を利用すれば、写真やテキストからジブリ風のイラストを生成できます。

✅ 手順

-

ChatGPTにアクセス:chat.openai.com にアクセスし、ログインまたは新規登録します。

-

画像をアップロード:チャット画面で「+」ボタンをクリックし、ジブリ風に変換したい写真をアップロードします。

-

プロンプトを入力:例えば、「この写真をスタジオジブリ風のイラストにしてください。柔らかい色使いで、水彩画のような質感を希望します。」と入力します。

-

生成された画像を確認:数分でAIがイラストを生成します。

-

必要に応じて修正:「もう少し明るい色調にしてください」など、追加の指示を入力して調整できます。

(以下略)

ChatGPTの生成したガイドに従い、プロンプトを工夫していった

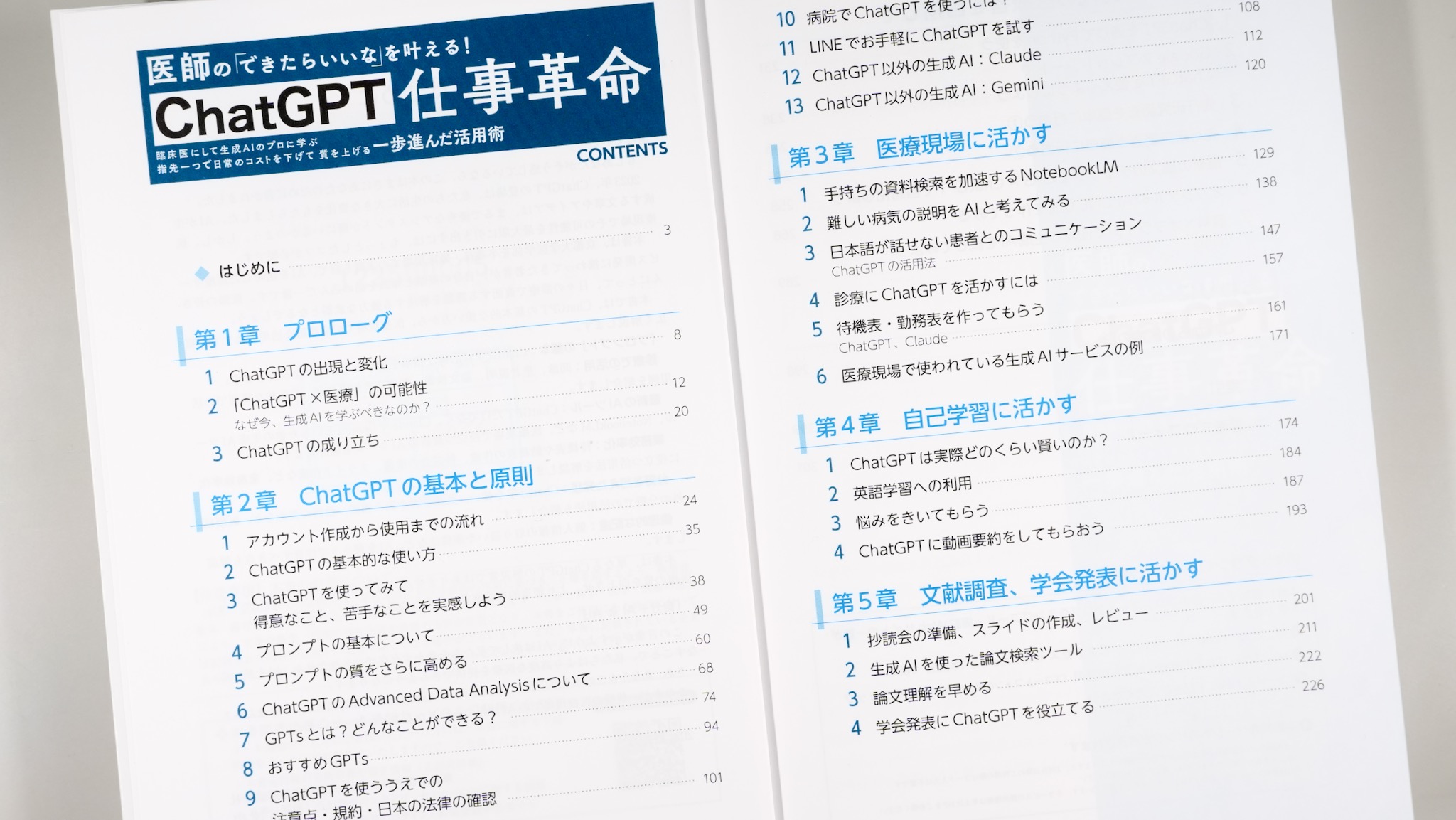

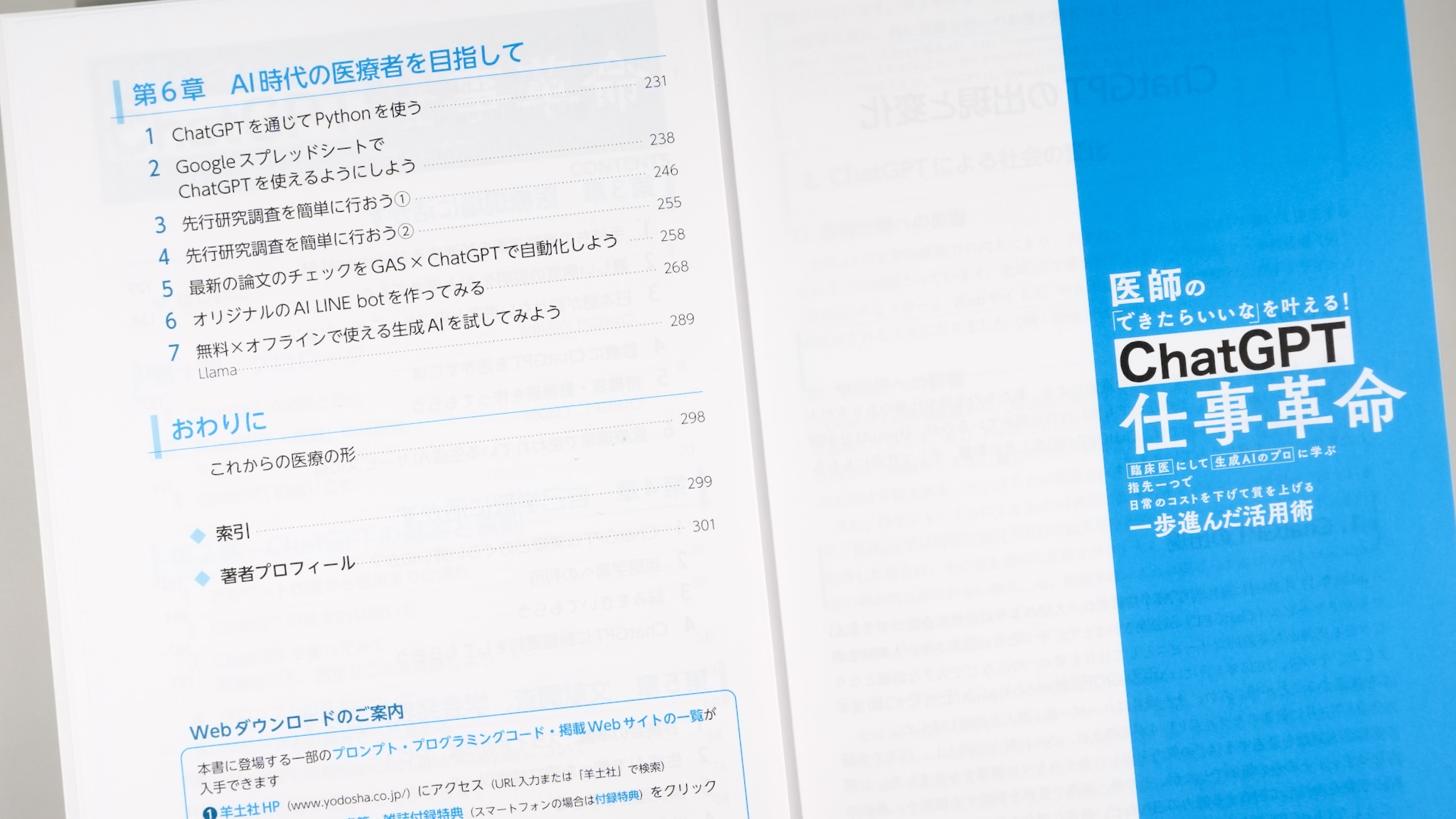

本書の内容は、目次にある項目から推し量れよう。アカウント作成から、日常の診療や研究への応用、学習への利用、Pythonプログラミング、APIの利用まで。

プロンプト、Pythonコード、参照先のリストが羊土社のサイトからダウンロードできる。

もくじ

もくじ

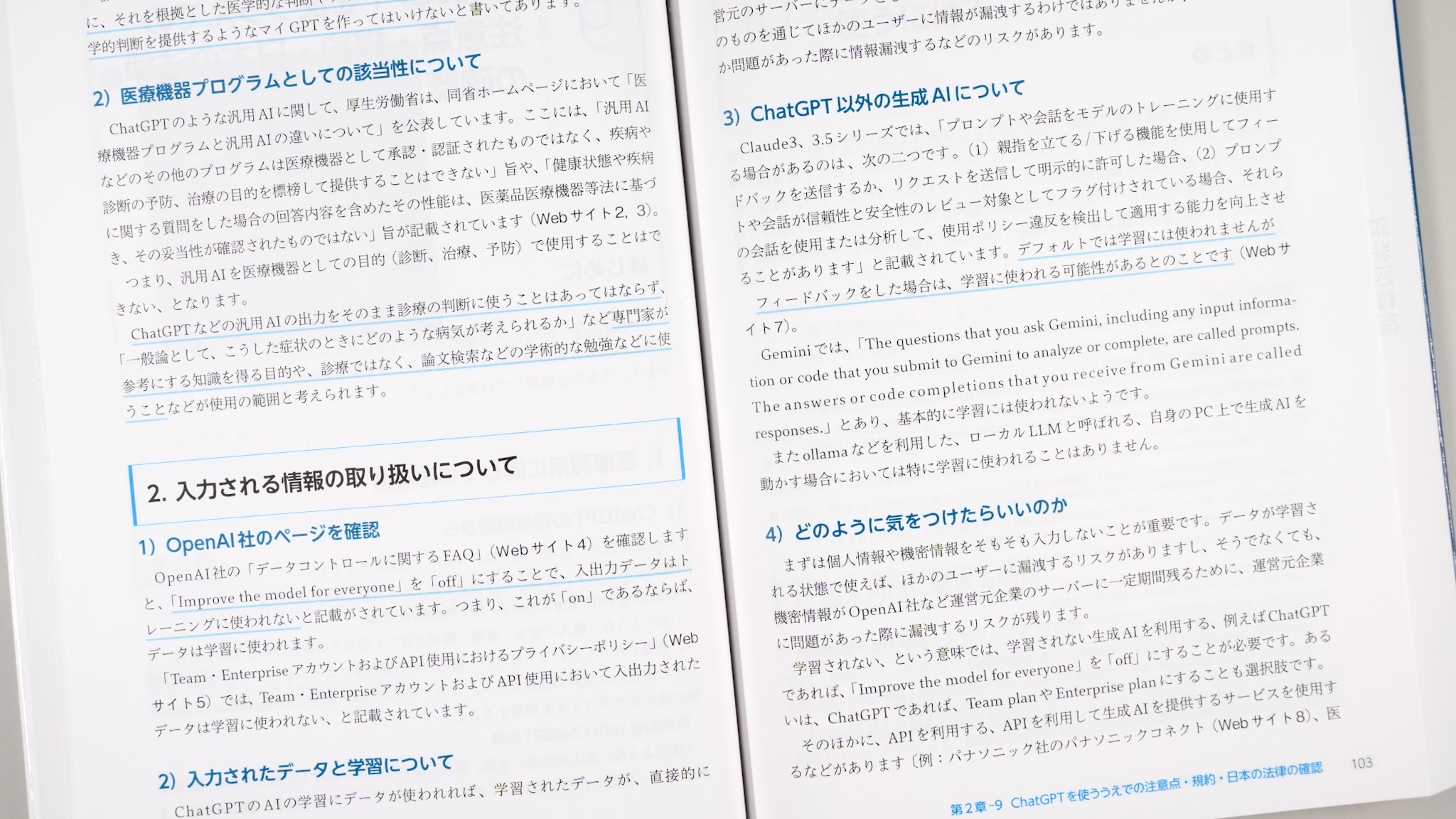

とりあえず、セキュリティーのところをチェックしよう。医療関係に使ったり、未発表の研究に利用したり、職場の秘匿データを扱うときには、これが肝要になる。まず最初に押さえておきたいポイントなので、本の冒頭にこれがあってもよかった。まあ必要なことは書かれているから、ここまで読んだ人なら、あるいはここを最初に読んでおけば、大丈夫そう。

セキュリティー関連

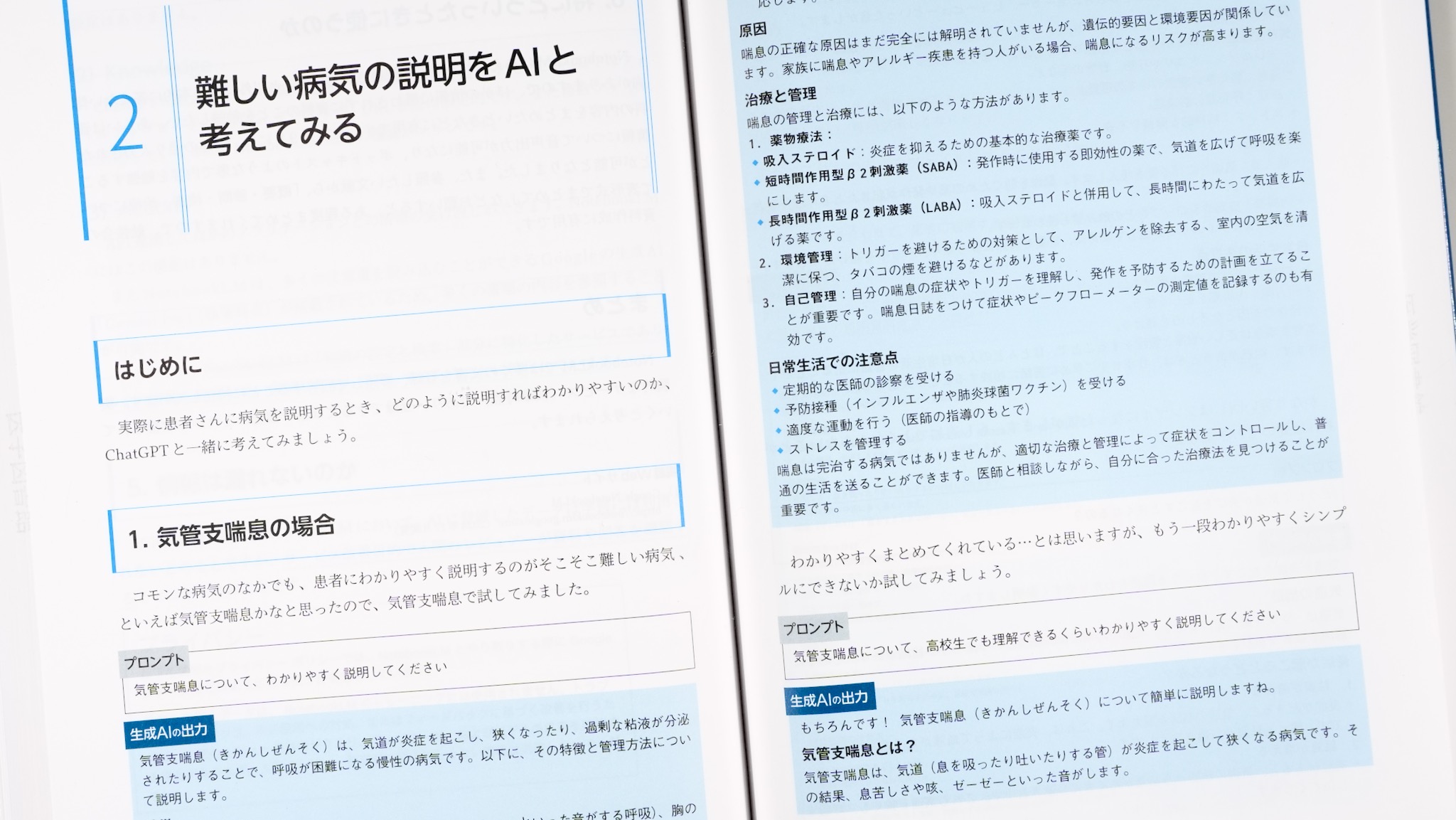

すぐに便利に使える用途として、オーディエンスのレベルに合わせた説明文の生成をみてみよう。プロンプトの出し方の参考になる。これを応用すると、いろいろな文書作成に使えるのだ。授業で課す課題の出題側・答案側とも生成できるかも(推奨しているわけではない)。

説明文の生成

やってみよう!

肩関節の回旋筋腱板について、分かりやすく説明してください

肩関節の回旋筋腱板(かいせんきんけんばん)(英語:rotator cuff)とは、肩を安定させたり、回したりするのに重要な4つの筋肉とその腱の集まりのことです。これらの筋肉は、肩甲骨から始まり、上腕骨の上の方につながって、肩の動きと安定性を支えています。

🔍 回旋筋腱板を構成する4つの筋肉(英語では“SITS”と略されます):

| 筋肉名(日本語) | 英語名 | 主な作用 | 起始と停止 |

|---|---|---|---|

| 棘上筋(きょくじょうきん) | Supraspinatus | 腕を横に上げる(外転) | 肩甲骨の棘上窩 → 上腕骨の大結節 |

| 棘下筋(きょくかきん) | Infraspinatus | 外旋(腕を外に回す) | 肩甲骨の棘下窩 → 上腕骨の大結節 |

| 小円筋(しょうえんきん) | Teres minor | 外旋 | 肩甲骨の外側縁 → 上腕骨の大結節 |

| 肩甲下筋(けんこうかきん) | Subscapularis | 内旋(腕を内に回す) | 肩甲骨の肋側面(前面)→ 上腕骨の小結節 |

🧩 回旋筋腱板の役割:

-

肩関節の安定化:肩関節は可動域が広い反面、不安定になりやすい構造です。これを補うために、回旋筋腱板の腱が上腕骨の骨頭を肩甲骨の関節窩に押し付けて、肩の中心を保っています。

-

肩の回旋運動:内旋・外旋といった回す動きはこれらの筋肉の協調で成り立っています。

-

動きながらの安定:たとえば腕を挙げながら回すときなど、動作中も肩が脱臼しないように支えます。

医学部の整形外科の授業レポートして使いたいので、それに合わせた説明にしてください

回旋筋腱板(Rotator Cuff)についての概説(整形外科授業レポート用)

1. はじめに

肩関節は自由度の高い関節であり、日常生活動作からスポーツ動作に至るまで多様な運動を可能にしている。しかし、その可動性の代償として関節の安定性は比較的脆弱であり、筋・腱による支持が重要となる。その中核をなすのが回旋筋腱板である。

2. 回旋筋腱板の構成

回旋筋腱板は、肩甲骨から起始し上腕骨に付着する4つの筋肉とそれらの腱の集合体であり、英語では“SITS”という頭文字で表現される。

| 筋名(和名) | 英語名 | 起始部 | 停止部 | 主な作用 |

|---|---|---|---|---|

| 棘上筋 | Supraspinatus | 肩甲骨 棘上窩 | 上腕骨 大結節上部 | 外転(初期30°) |

| 棘下筋 | Infraspinatus | 肩甲骨 棘下窩 | 上腕骨 大結節中部 | 外旋 |

| 小円筋 | Teres minor | 肩甲骨 外側縁 | 上腕骨 大結節下部 | 外旋 |

| 肩甲下筋 | Subscapularis | 肩甲骨 肋側面 | 上腕骨 小結節 | 内旋 |

3. 機能的意義

回旋筋腱板の主な役割は以下の通りである。

-

上腕骨骨頭の安定化:肩関節は球関節であり、上腕骨頭と関節窩との不一致が大きい。回旋筋腱板は関節運動中に骨頭を関節窩へと圧着させ、脱臼を防ぐ。

-

回旋運動の担い手:肩の内旋・外旋はこれら4筋の協調運動によって成立する。

-

動的制動装置:動作中の衝撃や牽引に対して肩関節を動的に支持し、靱帯や関節包の補助的役割を果たす。

うまくいきそうだ。(まねしないように)

紙面の写真の本記事への使用について、羊土社様より許諾いただきました(2025年5月8日)