薬メモ! 臨床ギモンの解決ノート

ジャケ買い。書店で面陳されていた表紙のウサギにみられているような気がして。

ウサギがみつめる表紙

医学科の学年が進んで、授業も臨床になってくると、治療薬をどうするかという話になる。細菌感染症だから抗生剤、というように効能から考えるわけだけども、副作用や禁忌や用法の注意も押さえていかないと、実際に使えるようにはならない。

包括的な調べ物には治療薬の辞典をみたらいいのだが、それで要点を的確に掴めるかというと、話の分量が多すぎる。そこで、要所のまとめがほしいわけだ。

本書のもとは病院薬剤師のブログ「薬剤師メモ2」で、そこから記事を抜粋してまとめたもの。

はじめに

イラストは「からだずかん」の画師で看護師の角野ふちさん。特徴的な絵柄がたのしい。もとのブログにもでてくるキャラクターが翻案されて華やかになった。これらのキャラクターの掛け合いで、話が進む。

- 薬剤師うさぎ

- プレーリードッグせんぱい

- フェレットかんごし

- おおわし先生

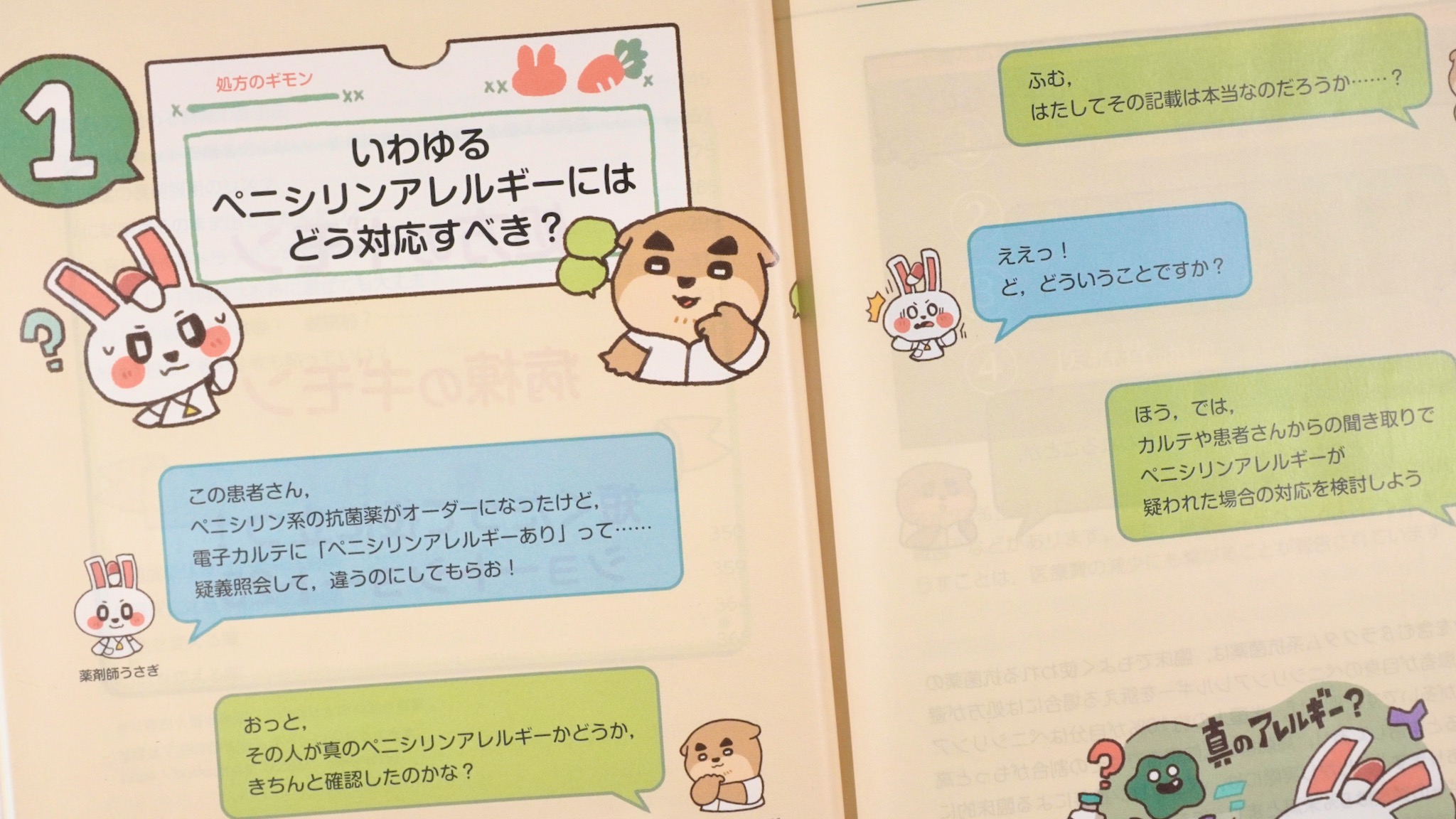

冒頭のペニシリンアレルギーの章をみてみよう。

ペニシリンは世界で初めて発見された抗生剤で、安価で効果的だけれども、薬物アレルギーの原因になりがちであることも知られる。診察のときに患者に医師が確認したり、患者から申し出てくれたりする。

もしペニシリンアレルギーがあれば他の抗生剤にしなければならないが、本当にアレルギーかどうかが不確かなことも少なくない。「ペニシリンアレルギー」といわれたひとの8〜9割が実際にはアレルギーでなかったという報告もある。

もし本当はペニシリンアレルギーでないなら、薬価の高い抗生剤にしなくてもいいし、耐性がないかぎりペニシリンがいちばん効いたりするのだ。

本当にアレルギー?

抗生剤アレルギーに関して「検査したらいいだろう」とはならない。もちろん、本当にアレルギーでは困る。ここは患者に立ち返って、「アレルギー」かもとなったときの症候の確認から。体調の変化がアレルギー特有のものか、アレルギーだとしたら何型か、他に原因はなかったか、などだ。

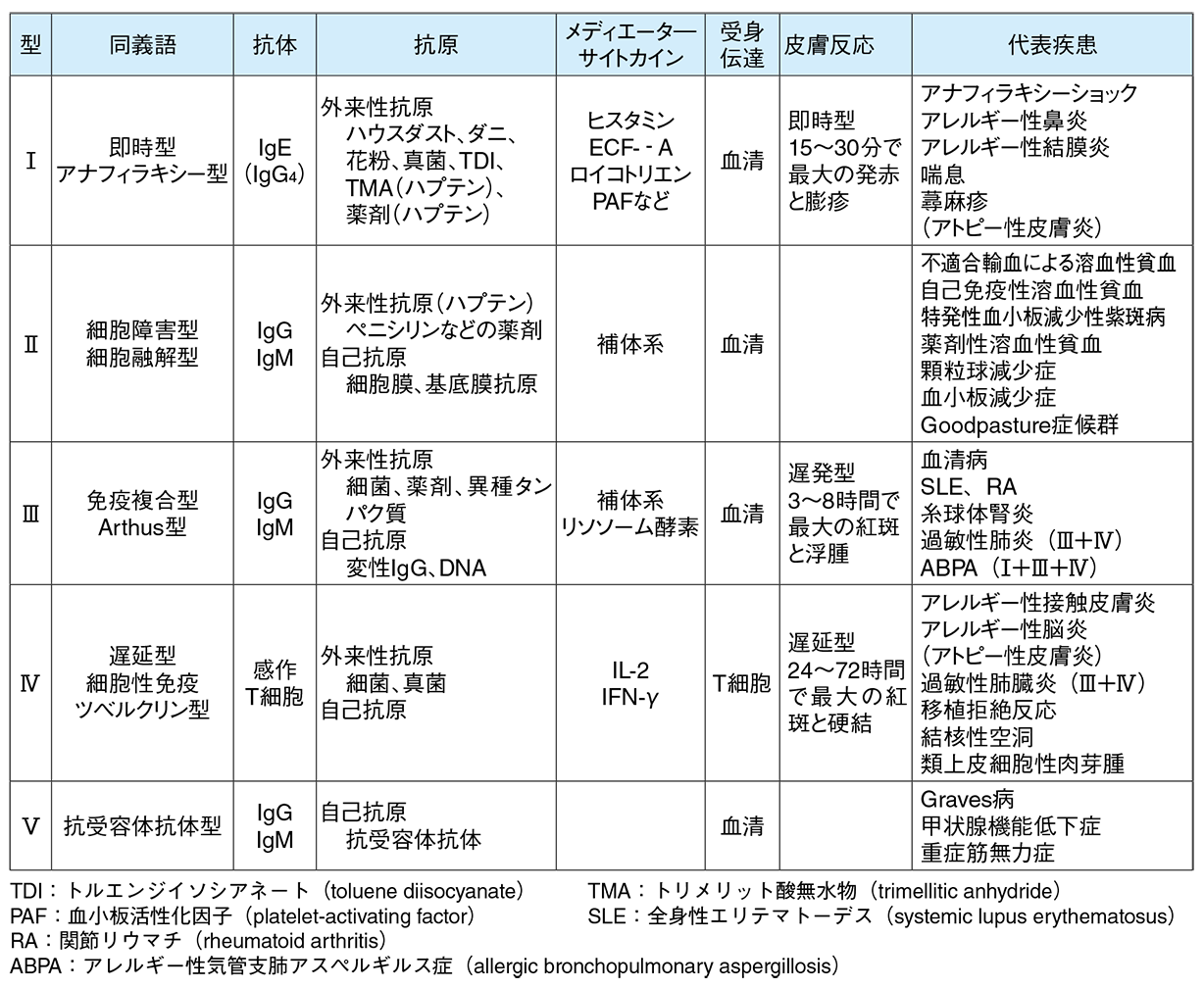

アレルギーの分類を思い出そう↓

アレルギー反応の分類(GellとCoombs)(よくわかるラテックスアレルギー <https://www.latex-gl.jp/ch02/> より)

問診をチャンとしよう

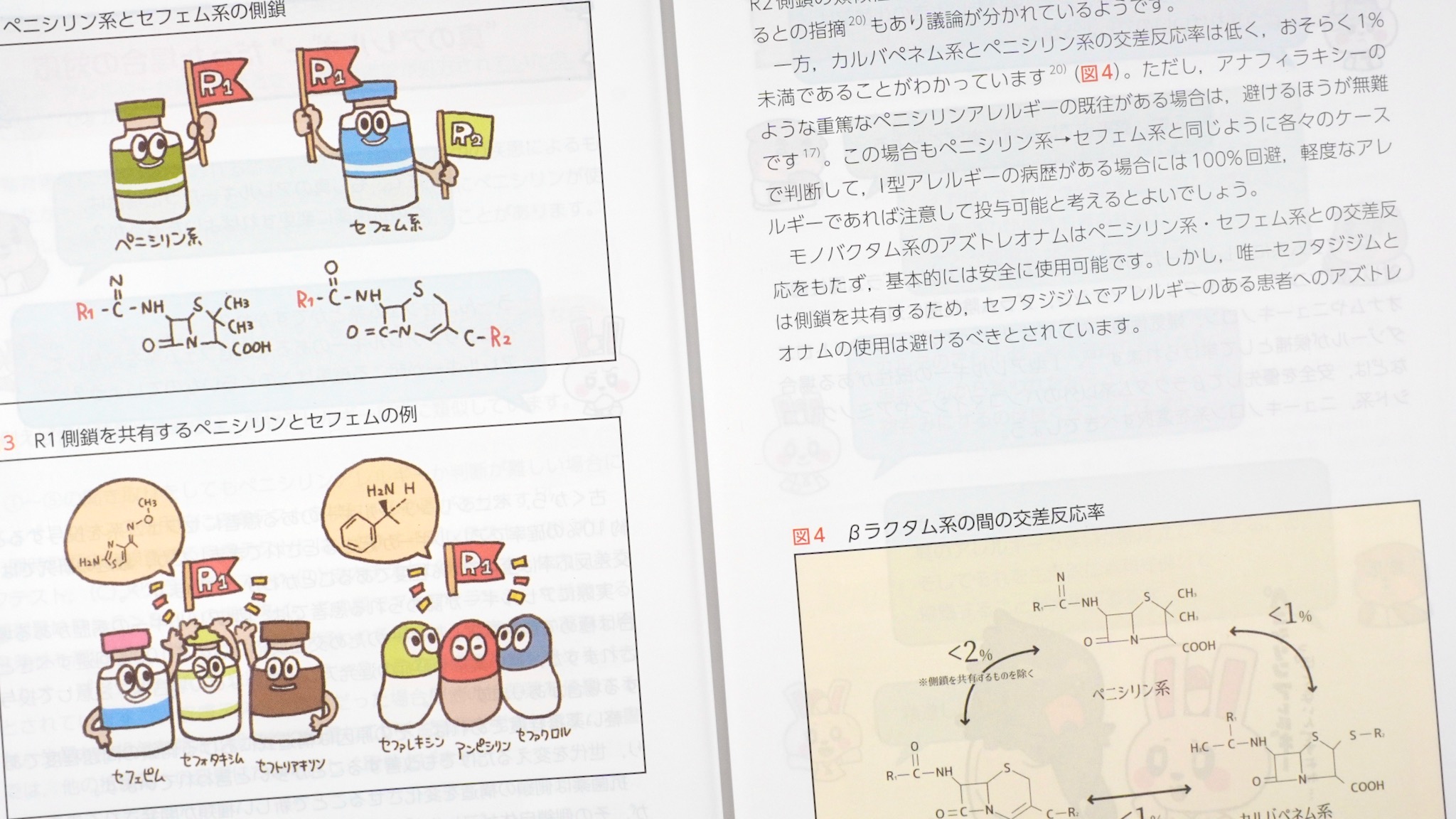

アレルギーがあるとなれば代替薬となるわけだが、交差反応はどう考えるか。話にエビデンスの裏付けがあるのは心強い。

エビデンスの裏付け

最後にまとめの掛け合い。そして、章末には引用文献のリスト。医学書にはこれが必要だ。

まとめ

引用文献

巻末に付録が2つある。

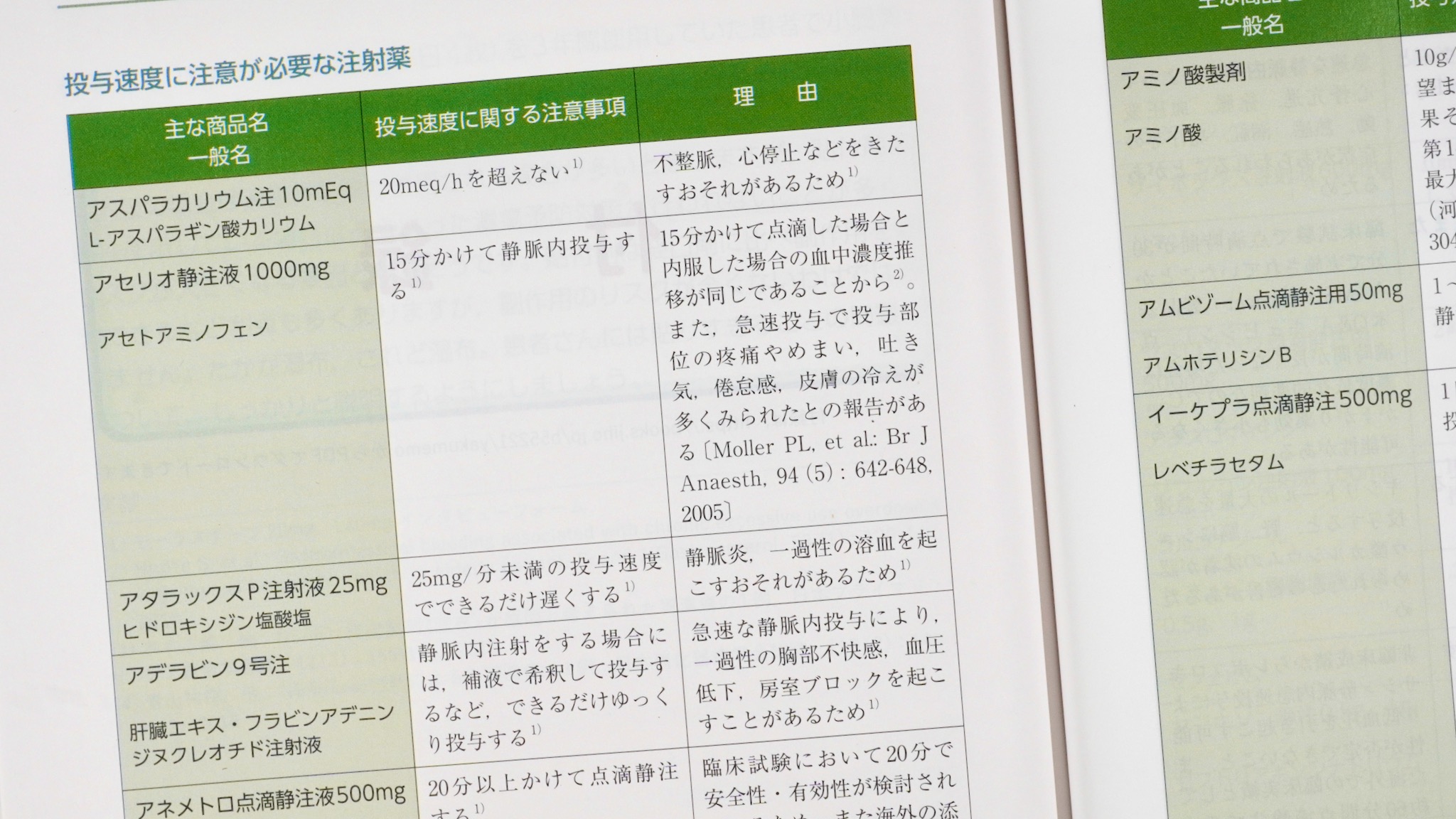

ひとつは、投与速度に注意が必要な注射薬の表。知らないと、効果を急いで点滴を速めて事故をまねきかねない。理由がちゃんと書いてあるので、納得の上で用法を決められる。

もうひとつは、尿や便の色が変化する薬剤。カラーホイールになっている。これも患者が驚かないよう、説明が欠かせない。

ちなみに、尿の色をクレヨンで表現した図もある(本書の筆者とは別)。

投与速度に注意が必要な注射薬

尿や便の色が変化する薬剤

当記事への紙面の写真の使用について(株)じほう様より快諾いただきました(2024年5月7日)。