生理学テキスト 第9版

「やさしい」と定評のある生理学の教科書が久しぶりに改訂された。少なめな分量、簡明な説明と模式図が特徴。臨床関係や問題演習はカバーされていない。

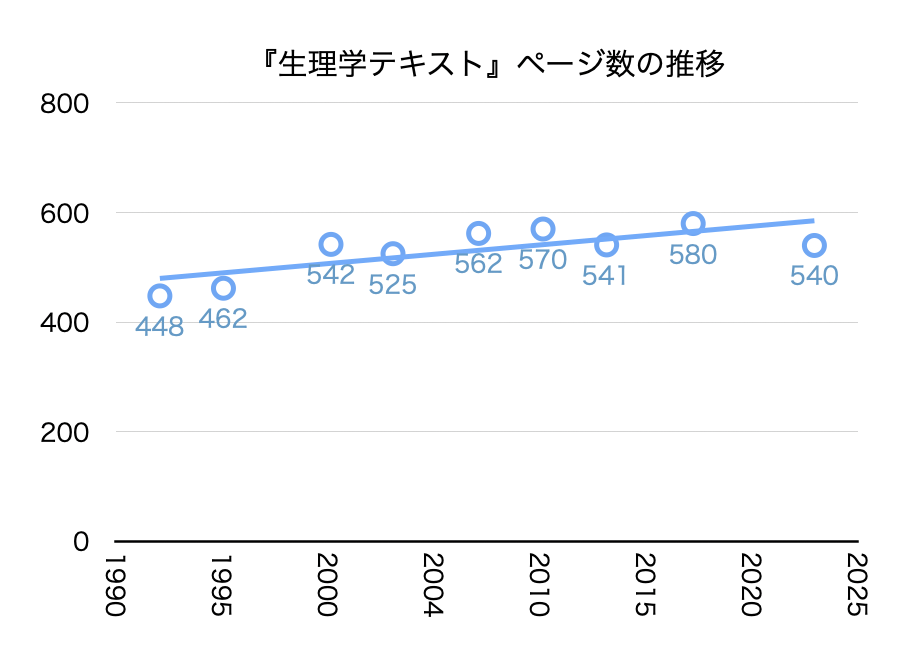

『生理学テキスト』は通読できる教科書として企画されたという。実際、初期はコンパクトだ。数年ごとに改版され、生理学自体の発展に伴って本の分量も増加傾向だ。

はじめに

説明が簡潔。一文一文に重みがあり、見過ごすと先でわからなくなる。飛ばし読みせず読み通せば、生理学全体を概観できるのだろう。

反面、文章に軽重や緩急が乏しい。重要語が太字になっていることさえないのは、教科書としてはめずらしい。表にまとめられていることもあるけれども、文字が多い。文字情報をじっくり読んで学ぶのが得意な人に向いている。本文は流し読んで図をみて大雑把に理解するのが好きな人は、読むのを強いられる気持ちがするだろう。

脊髄の伝導路は脊髄のところで、上行路・下行路ともに説明される。損傷の上位と下位とでどうなるか、というような話と結びつけるには、全体を読む必要がある。

本書には、臨床と関連づけて論じられたり、臨床例をもとに生理学を理解させようとの特徴はない。本書全体がわかっていたら、臨床医学を学ぶときに理解の基盤になるだろう。基礎医学はそういうものだといわれているようだ。CBTや国試に向けた問題演習もない。

この機会に改めてディテールをみると、ちょっとアレ? と思うところはある。単著でながく続いていて、共著者や協力者がいない。全体の統一感が保たれる反面、一人でカバーしきれないところは生じるのかもしれない。

解剖図にある用語はラテン語だ(本学の解剖学の授業では英語;他学も同様と思う)。図もちょっと昔っぽい。

自律神経系の説明には遠心性線維だけでなく求心性線維も含めてある。白交通枝と灰白交通枝の図は、『グレイ』などとはちょっと違う。

射精のメカニズムは他書とは異なる。精子が精嚢に入ると記載されているけれども、精嚢は精液の液体成分の7〜8割をつくる外分泌腺で、精子を貯蔵する器官とは考えられていない。

総じて、VARKでRのスコアの高いひとに向いているだろう。少し読んでみて、相性をみよう。

Vのスコアに偏っている評者には、厚くても『ガイトン』のようなストーリー性のあるテキストの方が読みやすい。神経科学であれば、『臨床に役立つ神経解剖のツボ』で大雑把にまとめたいし、いっそ『カンデル』のほうが読んで楽しい気がする。それと、他と若干違う説明があるとなると、勉強して大丈夫かどうか、読みながら心配になりそう。