生理学テキスト 第8版

「やさしい」と定評のある教科書。ほかと比べて少なめの分量、簡潔な説明、わかりやすい模式図が特徴。臨床関係や問題演習はカバーされていない。

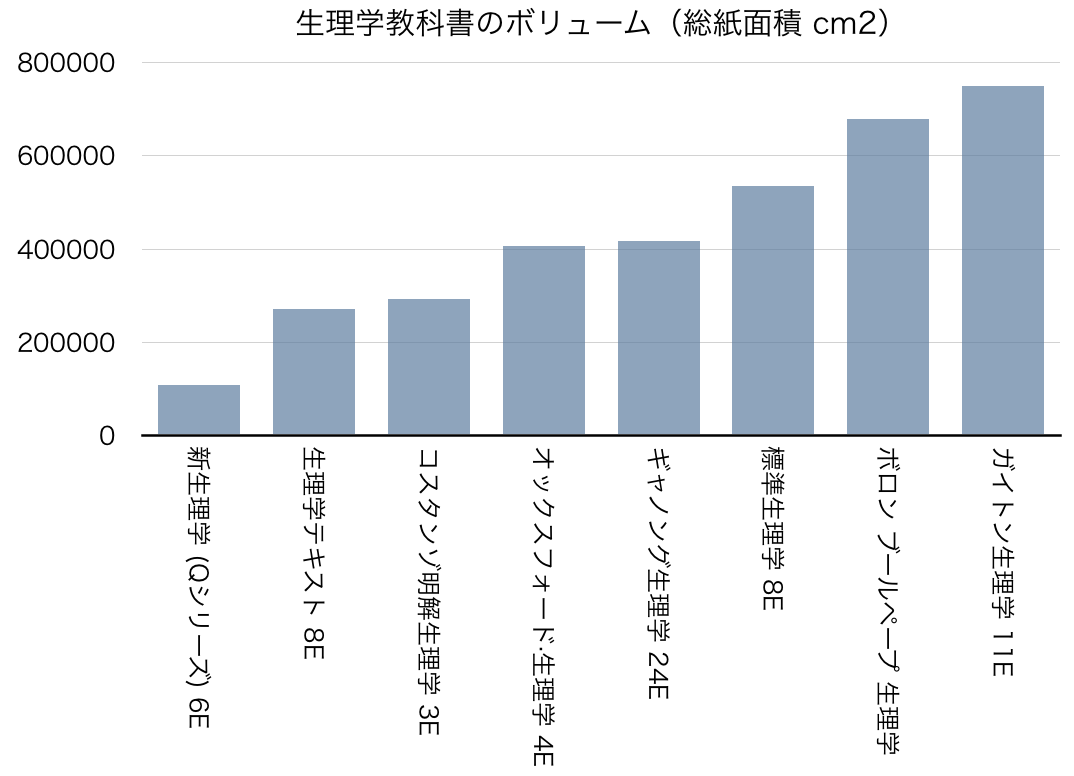

生理学の主な教科書について、判型とページ数から総紙面積を算出して比較した。『生理学テキスト』は『コスタンゾ明解生理学』と同等で、通読可能な分量の学習書と位置づけていいだろう。

『新生理学』はコンパクトなレビュー書になる。反対に、『ガイトン』と『ボロン=ブールペープ』は、詳しく知りたいときに参照する、フルサイズのリファレンスになる。『標準生理学』はそれらにつぐボリュームだが、初学者向きの工夫もあるようだ。『ギャノング』と『オックスフォード』は中間的。

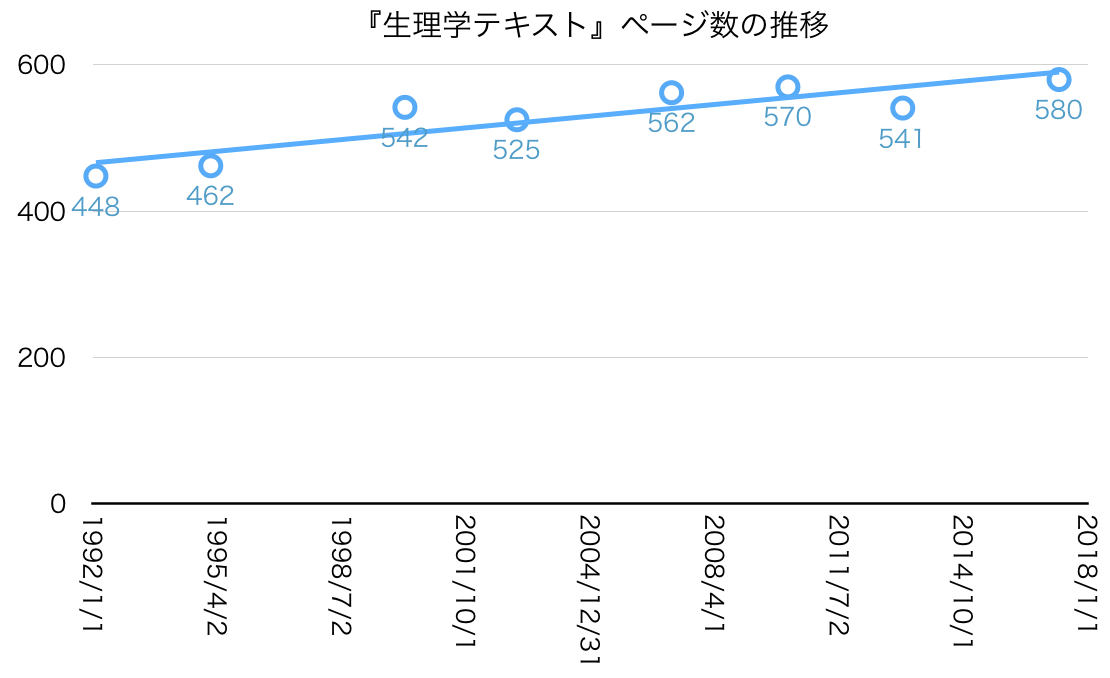

『生理学テキスト』は通読できる教科書として企画されたという。実際、初期はコンパクトだ。数年ごとに改版されている。生理学自体の発展に伴って本の分量も増加傾向だ。通読性は損なわれているが、項目ごとのボリュームはコンパクトに保たれているようだ。

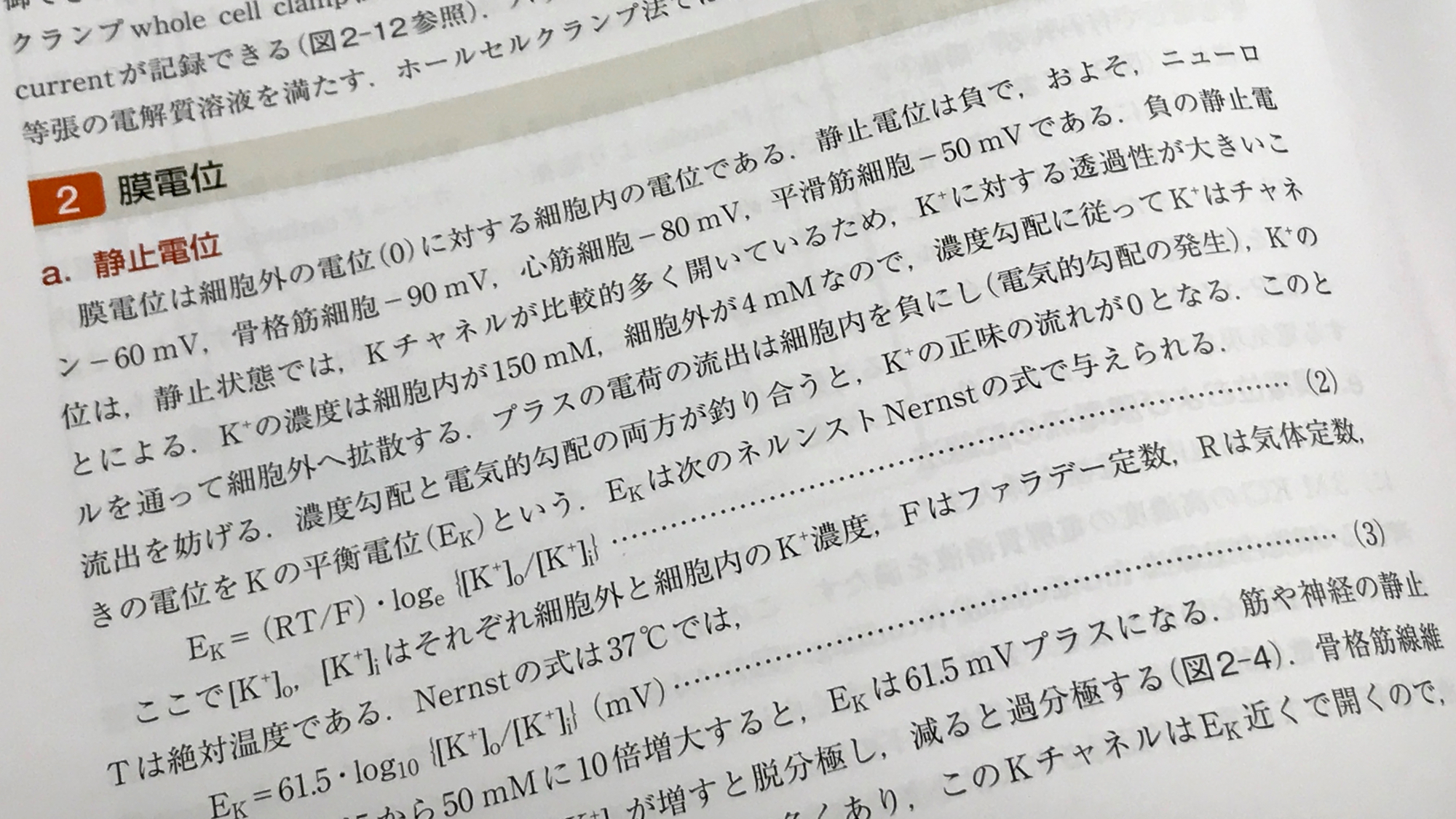

説明が簡潔。一文一文に重みがあり、見過ごすと先でわからなくなるくらいだ。読み通せば、不足無く生理学全体を概観できるだろう。反面、文章に軽重や緩急が乏しい。重要語が太字で示される、ということさえないのは、教科書としてはめずらしい。フォントは大きめだが、文章が一段組みでレイアウトされ、余白が少ない。文章を読んで学ぶのが得意な人に向いているかもしれない。文章は流し読んで図をみて理解するのが好きな人は、文をじっくり読むのを強いられる気持ちがするだろう。

比較のために『コスタンゾ』をみると、フォントは小さいが、2段組みで余白をとってレイアウトされている。文章にも余裕がある。例や練習問題もあって、より教科書的、参考書的だ。ビジュアルから学ぶのが好きだとか、例題をやるのが好きだとかの人は、こちらがよいかもしれない。

それぞれ、ひとつかふたつ、同じ項目を勉強してみて、自分に合うのを選んだらいい(*)。

『生理学テキスト』のネルンストの式

『コスタンゾ』のネルンストの式

『生理学テキスト』の図はいずれも模式図。関連する事柄がひとつにまとまっているのが多い。わかりやすく、有用だ。

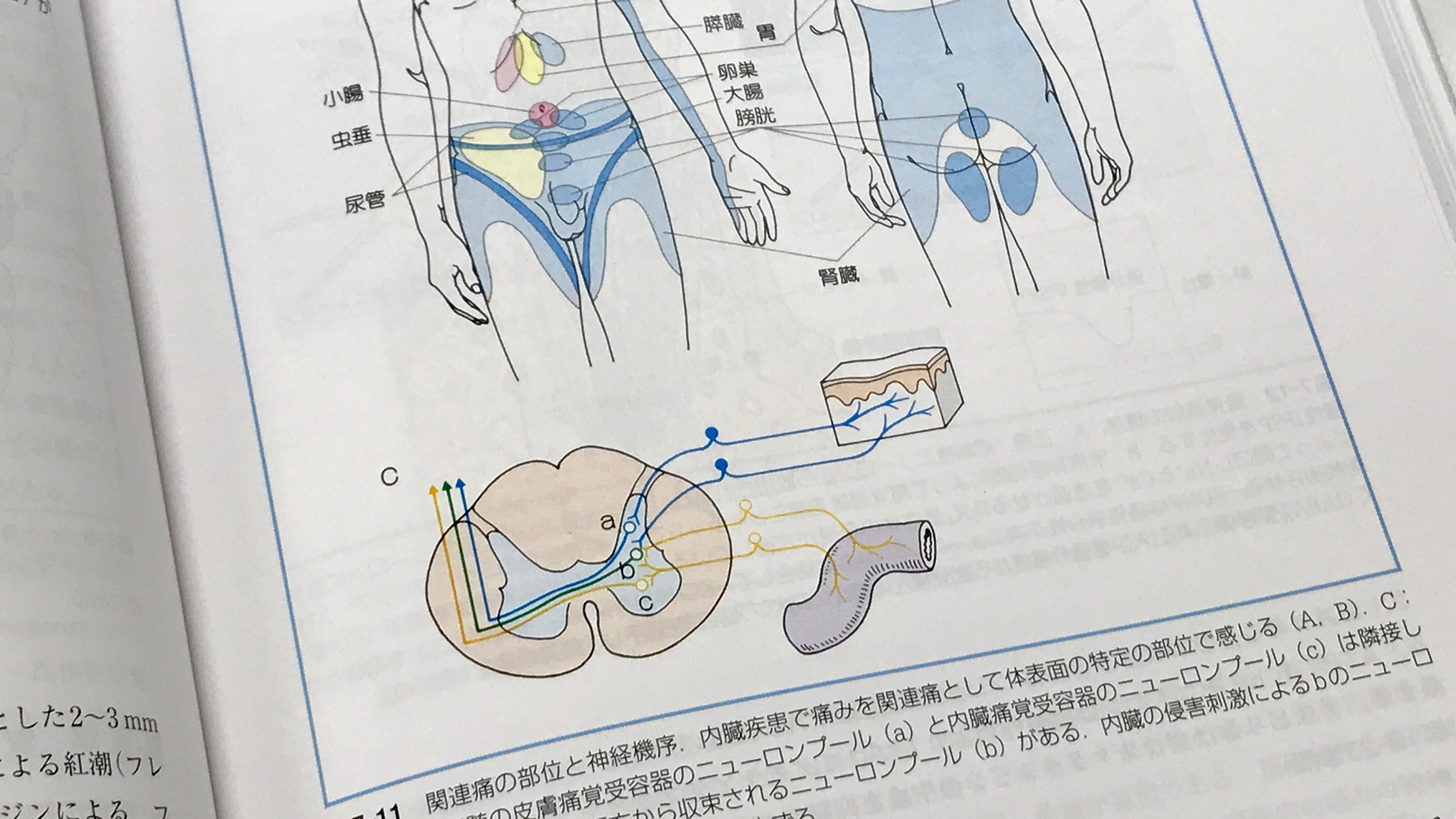

『生理学テキスト』の関連痛のまとめの図。収束説と、実際の関連痛の部位がこれだけで分かる(脊髄分節の図が横にあったらよりよかった)

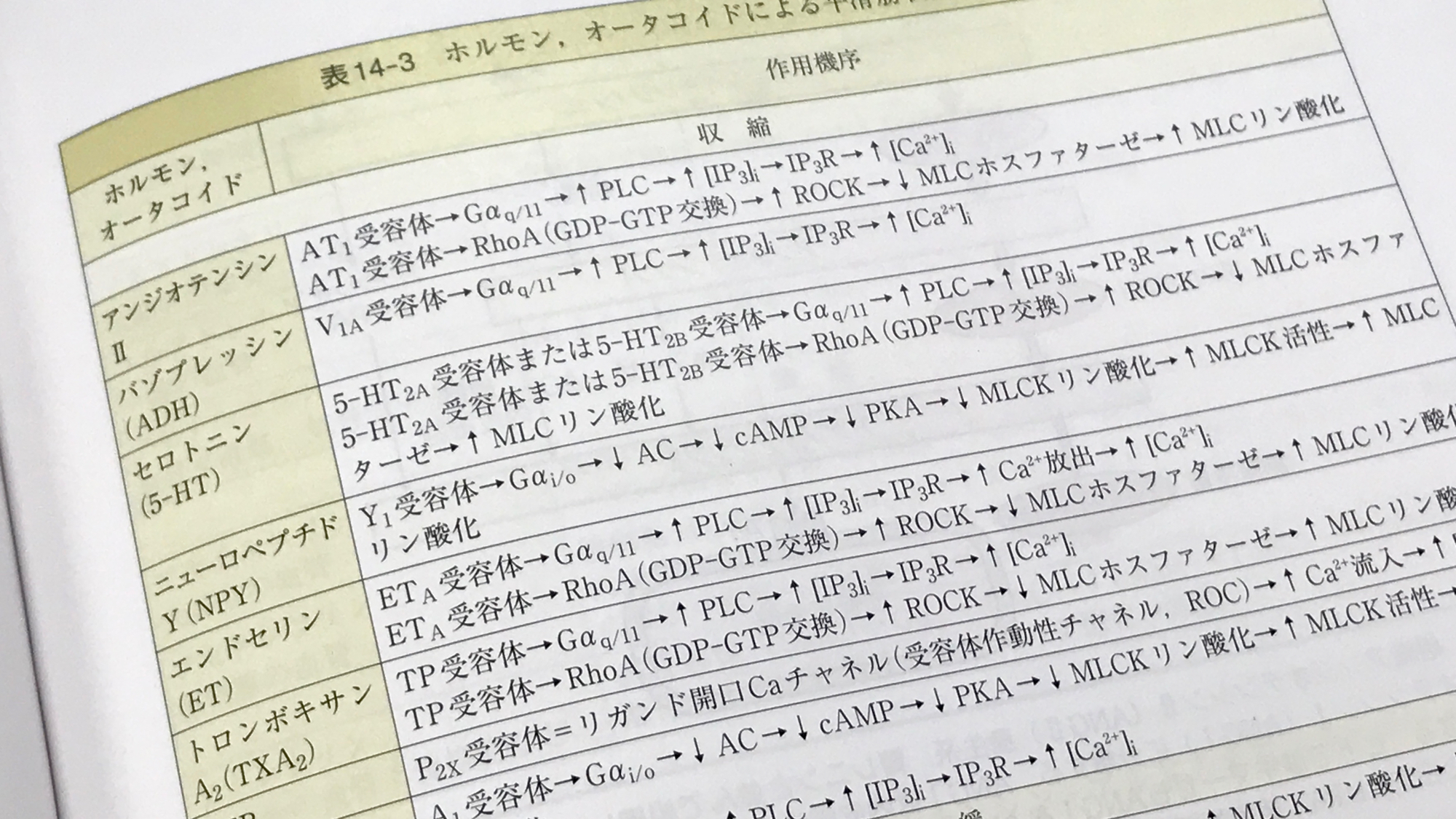

この版では表が増えた。図の方がよさそうなのも表になっている。コンパクトではある。

血管平滑筋調節因子の作用機序の表

本書には、臨床と関連づけて論じられたり、臨床例をもとに生理学を理解させようとの特徴はない。本書全体がわかっていたら、臨床医学を学ぶときに理解の基盤になるだろう。基礎医学はそういうものだといわれているようだ。

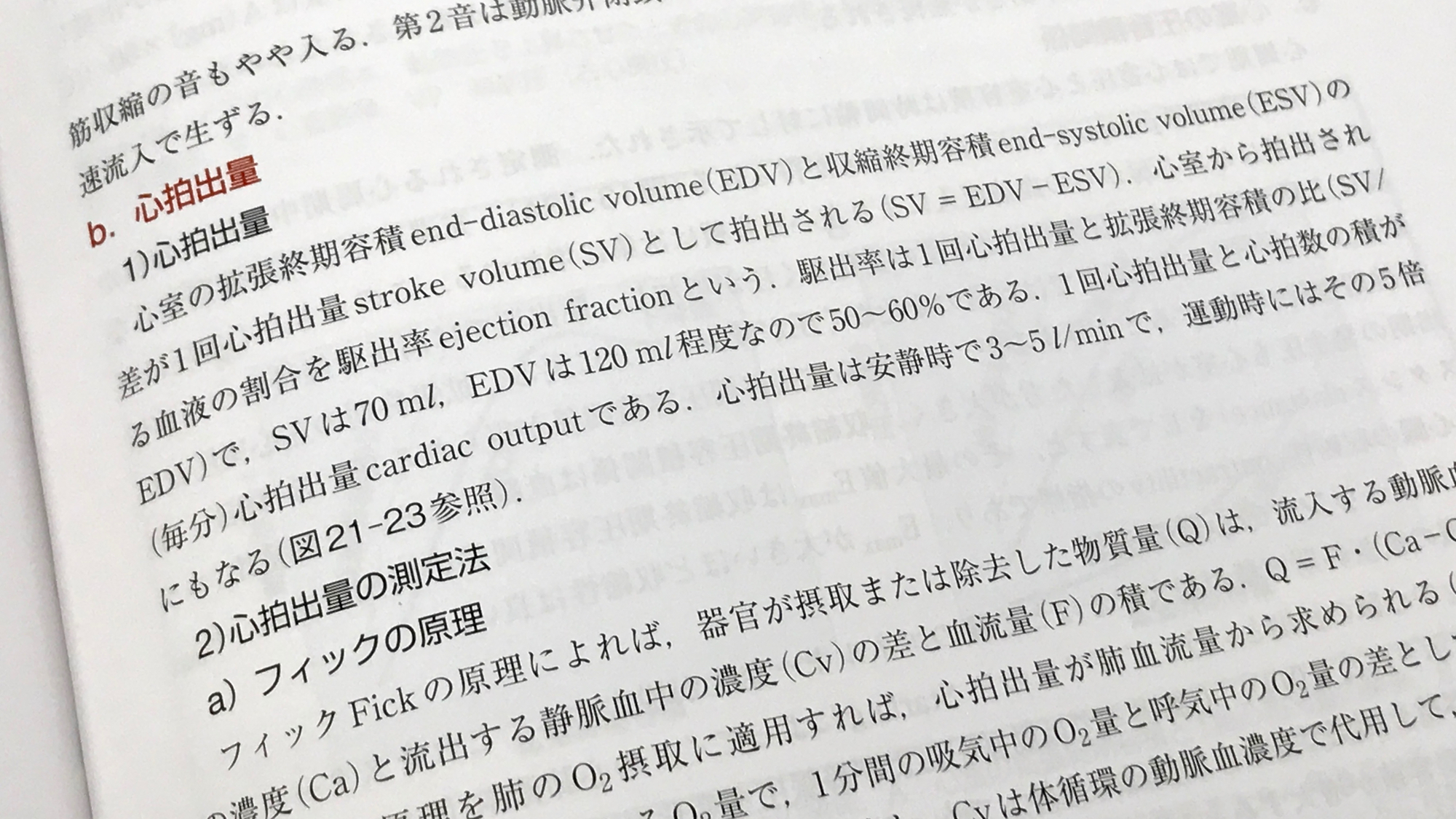

それでも、素っ気なさすぎに思われることはある。例えば、駆出率は心エコーで簡単に計測できる心機能指標一つで、国試にも多く出てくる。本書では太字もなく、ひっそりと記載されている。学年が進んで循環器の臨床を学ぶときまで覚えていられるだろうか?

駆出率がひっそりと

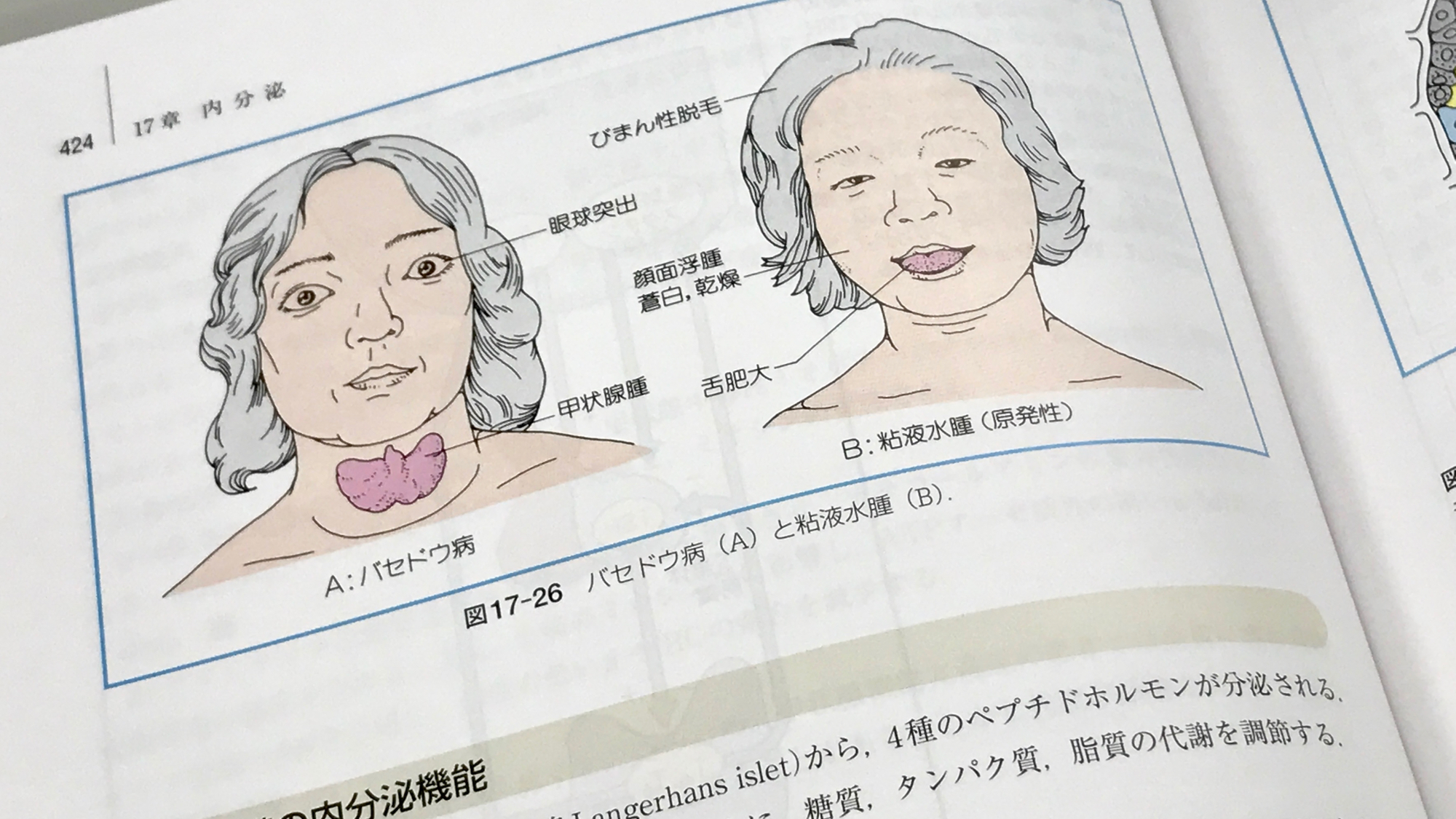

内分泌系など、生理学としても機能異常に言及しないでは済まない項目もある。実際に甲状腺疾患が紹介されている。ただし、例が古典的・典型的すぎて、臨床上はミスリーディングかもしれない。たとえば、NHKの「ドクターG」の甲状腺機能亢進症の症例は、男子高校生で、不登校が主訴、四肢麻痺が主症状だ。低下症の症例は初老の男性で、主訴は手のしびれだった。

クラシックな甲状腺障害の顔貌の図

* 『コスタンゾ明解生理学』は、原著の改訂より邦訳の改訂が遅れている。邦訳の改訂が近いかもしれない